安徽省农田灌溉水有效利用系数测算及影响因素分析

摘要 采用首尾测算分析法对2012—2021年安徽省农田灌溉水有效利用系数进行测算,并采用主成分分析法对安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响因素进行分析。结果表明,2012—2021年安徽省农田灌溉水有效利用系数呈现逐年增大趋势,但较全国水平而言,仍处于较低水平;节水灌溉工程投资、节水灌溉工程面积2个因素对安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响较大,且均属于积极影响因素。建议通过加大节水灌溉工程投资、加强节水灌溉工程建设和节水灌溉技术推广、优化灌区的管理水平等措施,有效提高安徽省农田灌溉水有效利用系数。

关键词 农田灌溉水;有效利用系数;影响因素;安徽省

中图分类号 S274 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)14-0197-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.14.048

作者简介 李宝春(1978—),男,安徽六安人,工程师,从事水利工程设计研究。

我国水资源形势较为严峻,缺水状况较为突出,伴随着工业和农业的发展,水资源需求进一步增加,水资源短缺问题愈发严重,农业可持续发展面临着严重挑战[1]。据《中国水资源公报(2021)》显示,我国全年用水总量为5 920.2亿m3,其中农业用水量为3 644.3亿m3,占全年用水总量的61.56%,且其中超过90%都为灌溉用水。我国农业用水存在灌溉方式粗放、用水效率低等问题,2021年的灌溉水有效利用系数为0.568,远低于世界先进水平,我国农业灌溉用水效率具有很大提升空间[2]。2012年国务院印发《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,明确了用水效率的控制红线,灌溉水有效利用系数已成为农业灌溉用水效率评价的重要参考指标,也在一定程度上反映了农业水利工程配套与管理的水平[3]。我国自2006年开始进行灌溉水有效利用系数的测算分析,目前已将农田灌溉水有效利用系数纳入国家评估农业用水成效的指标中,提高农田灌溉水有效利用系数也成为建设节水型社会的重要内容之一。农田灌溉水有效利用系数的测算和分析对科学规划农田水利工程、挖掘农业节水潜力、发展节水灌溉技术等具有重要意义[4]。根据水利部公布的《全国灌溉用水有效利用系数测算分析技术指南》《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》,目前测算灌溉水有效利用系数主要采用首尾测算分析法,该方法相对于传统的连乘系数法而言,一定程度上减少了局限性,易于操作,且降低了人为观测和计算的误差,可靠性较高,为测算农田灌溉水有效利用系数提供了一条有效的途径[5]。

安徽省水资源较为丰富,但是随着城镇化和工业化快速发展,各区域的用水矛盾日益突出,虽然近年来通过大中型灌区续建配套工程建设、高标准农田建设等项目的实施,灌溉水利用效率有所提高,农业节水效益有所增加,但是农业用水问题仍较为突出[6]。安徽省开展农田灌溉水有效利用系数的研究起步较晚,针对灌溉水有效利用效率变化趋势的相关研究较少。基于此,该研究采用首尾测算分析法对安徽省农田灌溉水有效利用系数进行测算,并在此基础上采用主成分分析法进一步对影响因素进行剖析,以期为提高安徽省灌溉水利用效率、强化农业用水监管、调整农业投资方向以及为相关部门的宏观决策提供参考。

1 研究区概况

安徽省位于我国大陆中东部,与河南、湖北、浙江、江西和山东接壤,该省有沿江城市群和皖江城市带承接产业转移示范区,内拥长江水道,外承沿海地区经济辐射,地跨淮河、长江、新安江三大水系,是长三角的重要组成部分。省内共有2 000多条河流、580多个湖泊,境内的巢湖为我国五大淡水湖之一,面积 780 km2。安徽省是我国粮食主产区之一,数据显示,2021年安徽省粮食播种面积为730.96万hm2,粮食全年产量为 4 087.56万t,居全国第4位。截至2021年底,安徽省共有大型灌区11个,设计灌溉面积132.76万hm2,有效灌溉面积117.45万hm2,其中淠史杭灌区为我国第二大灌区;中型灌区462个,设计灌溉面积122.23万hm2;小型灌区161 495个,设计灌溉面积138.47万hm2。

根据《安徽省水资源公报》数据显示(表1),2012—2021年安徽省用水总量为268.30亿~296.02亿m3,平均为282.98亿m3。其中耕地灌溉用水量为130.57亿~154.12亿m3,平均为143.14亿m3,占用水总量的50.58%;林牧渔畜用水量为7.72亿~13.94亿m3,平均为9.72亿m3;工业用水量为80.37亿~98.43亿m3,平均为90.56亿m3;城镇公共用水量為7.12亿~8.75亿m3,平均为8.07亿m3;居民生活用水量为23.96亿~27.85亿m3,平均为25.40亿m3;生态环境补水量为3.78亿~9.02亿m3,平均为6.09亿m3。安徽省耕地灌溉用水量较大,占用水总量超过50%,因此提高农田灌溉用水效率具有重要意义。

2 研究方法

2.1 农田灌溉水有效利用系数测算

遵守《全国灌溉用水有效利用系数测算分析技术指南》和《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》相关要求,综合考虑安徽省实际测算条件,截至2021年,共选择大型灌区11个、中型灌区72个、小型灌区1 630个,观测作物主要为水稻,参照文献[7-8]的方法,采用首尾测算分析法计算各样点灌区的农田灌溉水有效利用系数,具体公式如下所示:

式中:η为样点灌区的农田灌溉水有效利用系数;W净为样点灌区实际灌入田间被作物利用的总水量,即净灌水量(m3);W毛为样点灌区从所有水源取用的灌溉总水量,即毛灌水量(m3)。

按照逐级汇总原则,依次计算出样点大型、中型、小型灌区的农田灌溉水有效利用系数和毛灌水量,并根据样点各类型灌区占全部灌区面积的权重进行加权平均,根据公式(2)计算出安徽省农田灌溉水有效利用系数,具体公式如下所示:

式中:η省为安徽省农田灌溉水有效利用系数;η大、η中、η小分别代表安徽省大型、中型、小型灌区的农田灌溉水有效利用系数;W大、W中、W小分别代表安徽省大型、中型、小型灌区的年毛灌水量(m3)。

2.2 农田灌溉水有效利用系数影响因素指标体系的建立

农田灌溉水有效利用系数涉及的影响因素指标错综复杂,与经济、人口、技术等均有联系[9],为全面客观地选取农田灌溉水有效利用系数的影响因素指标,将整体最优化作为研究目标,结合安徽省实际状况,共选取10个影响因子进行分析,建立指标体系:降雨量(X1,mm)、平均气温(X2,℃)、土壤类型(X3)、农户节水意识(X4)、水稻种植面积(X5,万hm2)、灌溉定额(X6,m3/hm2)、有效灌溉面积(X7,万hm2)、毛灌水量(X8,m3/hm2)、節水灌溉工程投资(X9,万元)、节水灌溉工程面积(X10,万hm2)。

2.3 主成分分析法

主成分分析法是通过采用降维处理方法,将含有较多变量的组合重新整合为含有少量综合指标,然后逐步计算出各个主成分的特征值、贡献率,按照特征值大于1同时累计贡献率达85%以上的标准,选择出主成分反映影响因子[10],具体公式如下所示:

式中:Fp为第p个主成分;a1i,a2i,…,api为各变量特征向量值;Zx1,Zx2,…,Zxp为各变量标准化后值。一般情况下,第一主成分的方差较大,成分中包含的信息量越大。

2.4 数据来源

基于《安徽省气候公报》《安徽省统计年鉴》《安徽省水资源公报》《中国水资源公报》以及安徽省各灌区统计数据,对所得数据进行分析整理。

3 结果与分析

3.1 安徽省农田灌溉水有效利用系数分析

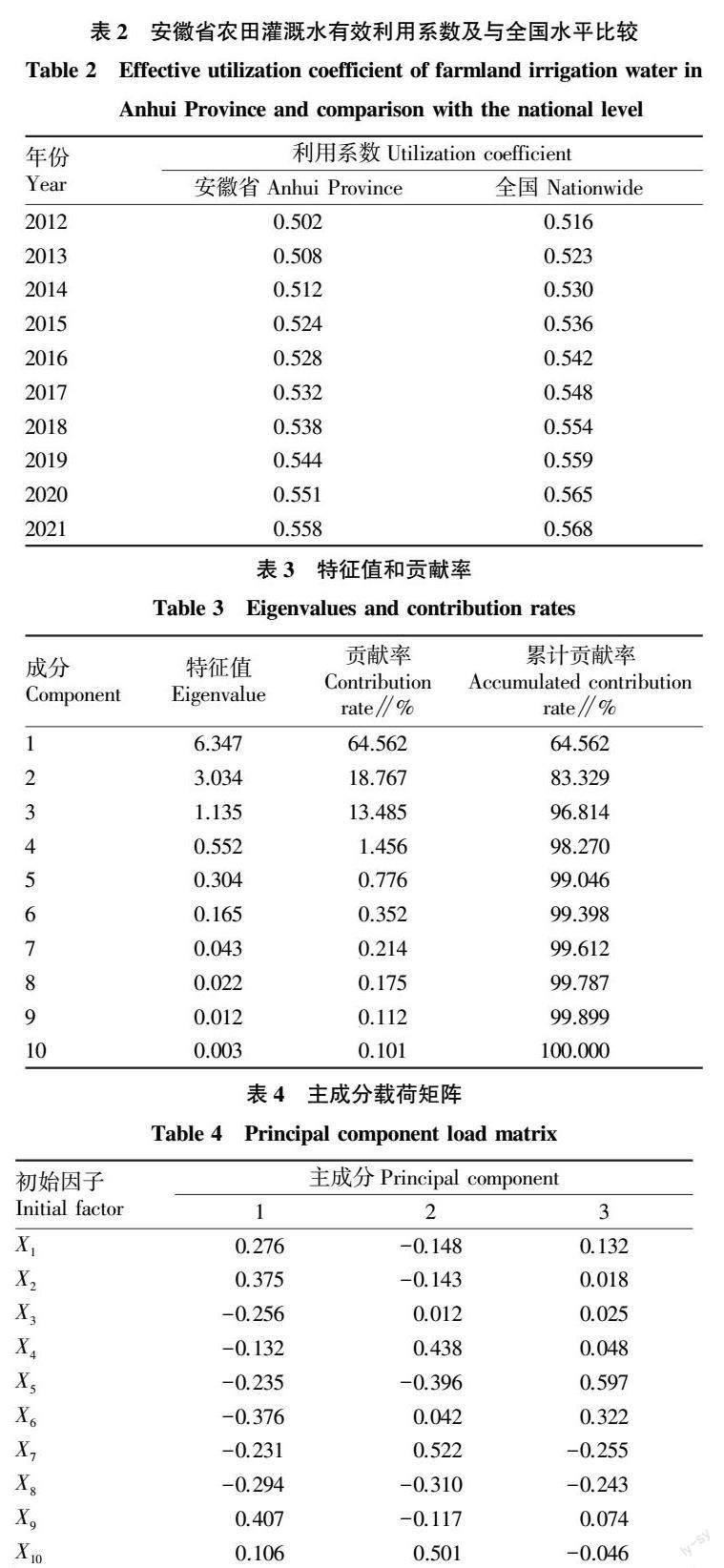

由表2可知,2012—2021年,全国及安徽省农田灌溉水有效利用系数均呈逐渐增长趋势,全国水平由0.516增长至0.568,增长率10.08%;安徽省则由0.502增长至0.558,增长率达11.16%,安徽省逐年农田灌溉水有效利用系数均低于全国水平的1.76%~3.40%。虽然安徽省逐年农田灌溉水有效利用系数均低于全国水平,但是增长率高于全国水平,与全国水平的差距呈现逐渐减小的趋势。

3.2 安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响因素分析

为进一步探究安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响因素,采用主成分分析法对选取的10个影响因子进行统计分析,结果见表3。由表3可知,根据特征值大于1的纳入标准,安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响因素可以归为3大类因子,且从特征值和贡献率可看出,前三成分的贡献率分别为64.562%、18.767%、13.485,累积贡献率达96.814%,完全满足主成分累计贡献率超过85%的标准,表明这3个主成分可以较好地反映安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响因子。

利用主成分分析法对前三成分进一步分析,确定影响安徽省农田灌溉水有效利用系数的主要驱动力因子。初始因子载荷矩阵可以较好地反映各主成分因子可表征的信息,由表4可知,在第1主成分上载荷较高的因子有降雨量(X1)、平均气温(X2)、节水灌溉工程投资(X9),且节水灌溉工程投资(X9)的载荷最大。安徽省2012—2021年的降雨量表现为上下波动的态势,其中2016年降雨量最高,为1 612.7 mm,2019年最低,为935.8 mm,降雨量总体较为充沛,但是由于各区域的地形地貌较为复杂、空间变化大、时间分布不均,近10年降雨量没有对农田灌溉水有效利用系数产生较大影响。安徽省2012—2021年的平均气温变化较小,近年一直稳定在16.5 ℃左右,对农作物用水量的影响较小。近年来,安徽省逐年增加节水灌溉工程投资,通过灌区配套工程和标准化建设,提高了渠道衬砌率,降低了田间渗漏损失,农田灌溉水有效利用系数也得到了有效提升。

在第2主成分上具有较高载荷的有农户节水意识(X4)、有效灌溉面积(X7)、节水灌溉工程面积(X10),且节水灌溉工程面积(X10)的载荷最大。近年来,安徽省政府相关部门在水资源管理上实行了一系列措施,指导农民合理配置水资源,减少水资源浪费,并让农民参与水资源管理,提高农民的节水意识,进而影响水资源的使用量,提高水资源的使用效率。安徽省2012—2021年有效灌溉面积呈上升趋势,由2012年的358.51万hm2上升到2021年的460.88万hm2,增长率达28.55%,这主要是由于近年来政府部门加大对农田水利工程建设的投入,逐步改造了7个大型灌区和部分中型灌区,增加了部分有效灌溉面积。安徽省2012—2021年节水灌溉工程面积由2012年的84.27万hm2上升到2021年的110.19万hm2,增长了30.76%。安徽省节水灌溉工程面积的提高主要是采取了渠道防渗等措施,以及积极推广微灌、喷灌、低压管灌等先进灌溉技术,随着节水灌溉技术水平的提高、节水灌溉面积的增加,农田灌溉用水量得到了降低,也提高了农田灌溉水有效利用系数。

在第3主成分上具有较高载荷的有水稻种植面积(X5)、灌溉定额(X6),第3主成分基本反映了灌区种植结构对安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响。安徽省近10年的水稻种植面积均略有增加,由2012年的235.61万hm2增加到2021年的251.22万hm2,增长了6.63%。这说明不同灌区种植结构会对人们的灌溉习惯和管理习惯产生一定影响,可直接或间接地影响农田灌溉水有效利用系数。

3.3 提高安徽省农田灌溉水有效利用系数的建议

2012—2021年安徽省农田灌溉水有效利用系数呈现出逐渐增大的趋势,说明近年来随着安徽省加大对各灌区的建设管理力度,以及实施节水灌溉措施,已取得了较为明显的成果,但仍有较大的提升空间。根据对安徽省农田灌溉水有效利用系数的影响因素分析的结果,提出以下建议,为今后工作提供思路和参考。

3.3.1 加大对节水灌溉工程的投资。继续对大型、中型和小型灌区开展具有针对性的工程投入,持续推进灌区续建配套和节水改造工程的建设,完善渠道衬砌和渠系建筑物的维修管理,提高渠系过流能力,降低渗流损失,发挥高效节水灌溉的效益,逐步提升安徽省农田灌溉水有效利用系数[11]。

3.3.2

加强节水灌溉工程建设,加大节水灌溉先进技术推广。大力推广应用先进的节水灌溉技术,立足安徽省不同地区的实际情况,选择科学和合理的节水灌溉技术,增加节水灌溉工程面积。对于大型、中型灌区要不断完善农田灌溉水计量体系,实现农田灌溉数据的信息化,不断提高农田灌溉水的利用效率;小型灌区要改造老旧的土渠和砖渠等输水管道,要提高低压管灌工程比重,并开展末级渠系的改造和衬砌,降低渗漏损失,不断提升安徽省农田灌溉水有效利用系数。

3.3.3

加强灌区管理。定期对水利系统管理人员进行专业培训,提升其业务管理能力,也要引导农民和用水者积极参与。联合物价部门出台更为有效的节水政策,深化农业水价综合改革,有效推进农民用水协会管理,并扩大农民用水协会的管理范围,出台激励管理政策,加大宣传力度,提高广大农民的节水意识并调动其参与用水管理的积极性。合理调用已建水利工程,充分利用雨水,合理调配水资源,控制用水总量。推进水利管理现代化建设,建立网络交流平台,增强不同地区的交流和沟通,切实做到技术交流无障碍和信息共享。

4 结论

综上可知,安徽省农田灌溉水有效利用系数较全国水平而言,仍处于较低水平,但总体呈现逐年增大趋势,且与全国水平的差距呈现逐渐减小的趋势;在众多影响因素中,节水灌溉工程投资和节水灌溉工程面积对安徽省农田灌溉水有效利用系数的提高具有较大的积极影响。加大对节水灌溉工程的投资,加强节水灌溉工程建设、推广节水灌溉技术,不断优化灌区的管理水平,是提高安徽省农田灌溉水有效利用系数可行的方法。

參考文献

[1] 张祥永,曹阳,吴文飞.我国省域水资源可持续性与生态系统服务耦合协调关系[J].人民黄河,2022,44(12):73-78,100.

[2] 中华人民共和国水利部.中国水资源公报2021[M].北京:中国水利水电出版社,2022.

[3] 朱福民,李博.兴安盟农田灌溉水有效利用系数测算分析[J].灌溉排水学报,2021,40(S1):102-106.

[4] 赵钦,白清俊,聂坤堃,等.基于NSGA-Ⅲ算法与TOPSIS决策下的区域水资源多目标优化配置[J].排灌机械工程学报,2022,40(12):1233-1240.

[5] 杨冰,宫鹏杰,田军,等.“首尾测算分析法”在林芝市农田灌溉水有效利用系数测算中的应用研究[J].广东水利水电,2022(6):95-99,110.

[6] 吴成国,王晓宇,金菊良,等.基于有序联系度熵的水资源空间均衡综合评价方法[J].水利学报,2022,53(11):1304-1316.

[7] 刘浩然.辽宁省农田灌溉水有效利用系数测算分析与对策研究[J].黑龙江水利科技,2022,50(5):245-248.

[8] 唐洪火.首尾测算法在青弋江灌区中的应用[J].安徽农业科学,2021,49(3):222-224,237.

[9] 鞠艳,杨星,毕克杰,等.江苏省农田灌溉水有效利用系数年际变化及其影响因素分析[J].灌溉排水学报,2022,41(12):123-130.

[10] 于钋,尚熳廷,姚梅,等.水足迹与主成分分析法耦合的新疆水资源承载能力评价[J].水文,2021,41(1):49-54,34.

[11] 罗翔,黄韬幸,林昱锜.大中型灌区设计灌水率影响因素研究[J].浙江水利水电学院学报,2021,33(6):37-42.