电流热效应实验的改进与教学

汤强红 许亚平

(1. 扬州市文津中学,江苏 扬州 225000; 2. 江苏凤凰科学技术出版社,江苏 南京 210009)

电流热效应是最普遍的电能转化现象,遵循焦耳定律(Q=I2Rt).初中阶段,课程标准的要求是“通过实验,了解焦耳定律”.因此,从学生认知过程考虑,需要通过实验感知通电导体产生的热量与通过导体的电流、导体的电阻以及通电时间的关系.长期以来,如何设计适合该课题的教学实验,一直处在不断的研究与改进之中.

1 传统实验的问题

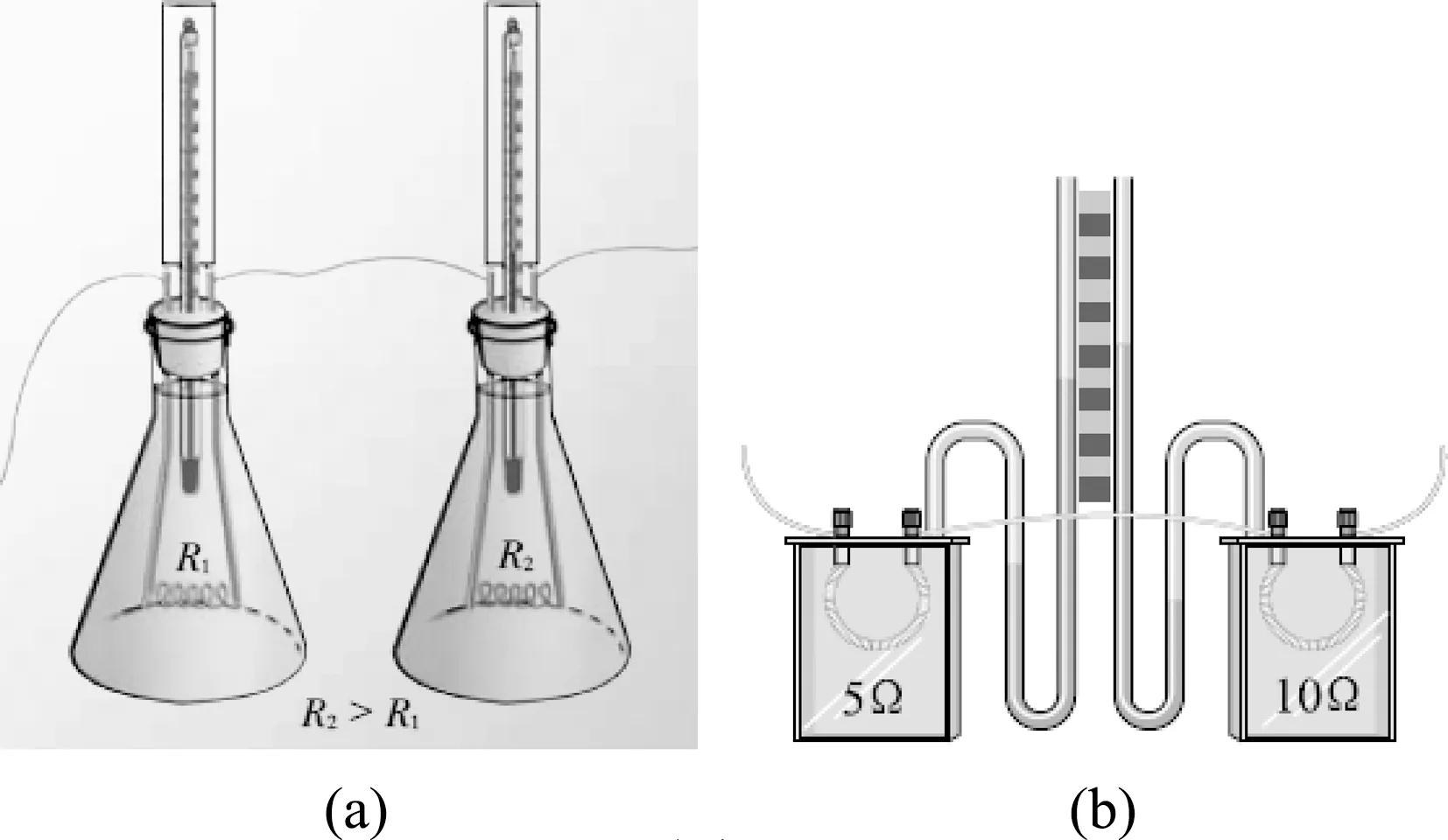

如图1(a)(b)所示是以往常用的实验装置.它们是在没有量热器且传统温度计不适宜直接测量电阻(固体)温度的条件下,通过电阻对一定质量、比热容较小的液体(如煤油)或空气加热,由它们的温度变化反映电阻产生热量的多少.但是,教学实践证明,这类实验存在一些缺憾.例如,图(a)所示是用5 Ω、10 Ω的电阻给煤油加热,当电源采用普通电池(组)或学生电源时,电流较小,加之温度计测量精度较低,因此所需时间较长、采集数据较少.而要加大电流,则要提高电压,但普通电池(组)或学生电源不能满足.图(b)所示是用5 Ω、10 Ω的电阻给封闭盒内的空气加热,基于盒内空气热膨胀(温度升高气压增大)的原理,通过U形管中液柱升高的多少来反映温度高低.相比之下,虽然相同电流下的实验时长有所缩短,但凭借液柱升高多少的比较,显然更为粗略、更为定性.另外,图(a)实验所需的煤油不易购得,图(b)实验的气密性要求高,乳胶软管易老化,更换频繁.从教学来看,实验的困难往往会导致不良教学行为,例如将做实验变成讲实验、播放视频,等等.

图1

2 实验改进新尝试

2.1 测温方法的改进

电流热效应表现为通电导体(电阻)发热、温度升高,温度升得越高说明产生的热量越多.因此,比较理想的方法是直接测量电阻的温度.为此,我们想到了感温灵敏、精度较高、且能显示温度值的电子温度计(热电偶温度计).问题是,电子温度计的感温探头与被测电阻(固体)也是点接触.不过,与传统温度计感温玻璃泡不同的是,它的感温探头是有一定长度的针状.根据这一特点,笔者尝试用“裹夹”的方法增大接触面.如图2所示,先在电阻表面裹一层铝箔胶带,然后再用铝箔胶带将感温探头裹夹在电阻上.这样,针状探头与铝箔充分接触,且铝箔是热的良导体,其温度能很快与电阻温度相同,因而温度计能灵敏反映电阻的温度.至于为什么先要在电阻表面裹一层铝箔,是因为电阻表面不平整,先裹一层铝箔可以得到改善.

图2

2.2 实验效果的检验

实验检验表明,以这种测温方法进行实验,在很小电流情况下,每隔1 min就能采集一次数据,较短时间内可以获得多组数据,因而能大幅度缩短实验时长.

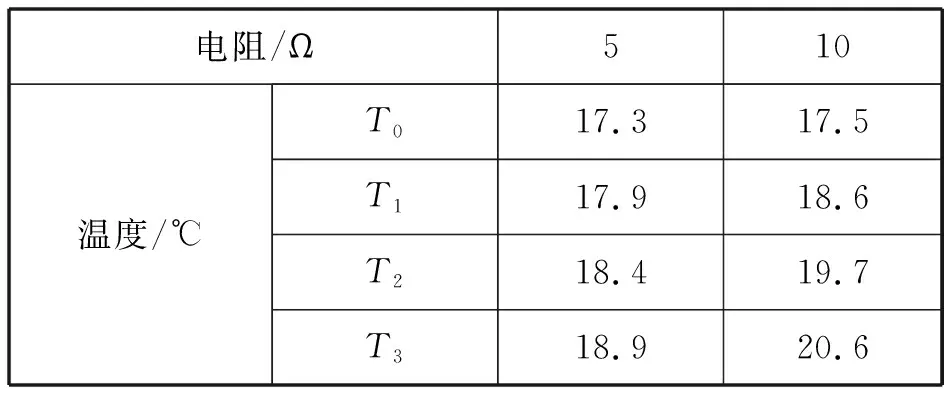

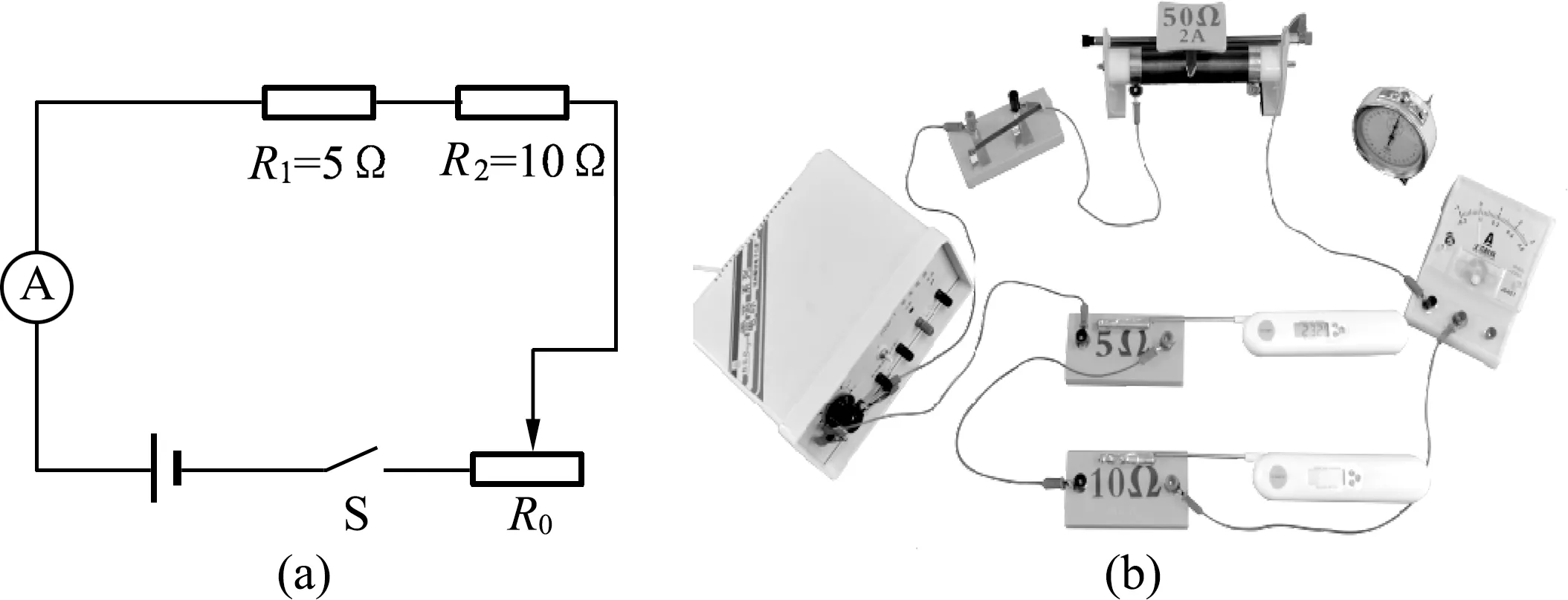

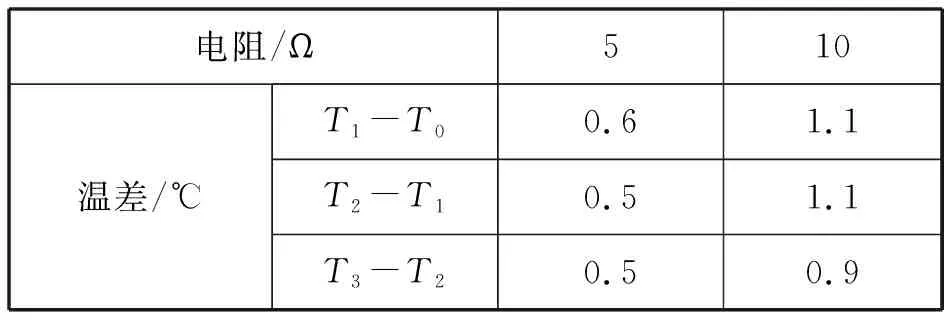

例如,以图3(a)所示电路图组成图3(b)所示的实验电路.取电流为0.1 A,每隔1 min记录一次温度,表1是笔者某次实验的记录.

表1 I=0.1 A,时间间隔1min温度记录

图3

表格中T0是初始温度,T1、T2、T3分别是通电后每隔1 min的温度.值得说明的是,表中所见两个电阻的初始温度T0不相同,这是因为电子温度计很灵敏,相同环境下的稳定示数会略有差异.由于数据分析关注的是温度变化量,因而不必追求严格相同.

实验检验还表明,该实验的稳定性和数据可靠性较好,而且器材简单、操作简便,有利于学生分组实验,具有较好的普适性.

3 教学要求的选择性

实际实验中,还应改变电流(例如0.2 A或0.3 A)再测一组数,以满足不同电流条件下的比较.

由于操作简单,数据比较可靠,因而实验的能力要求主要表现在分析数据得出结论.数据分析能力有不同的层次,实际教学中可根据课程标准和学生情况提出不同的要求.

以表1数据分析为例:横向比较T1与T0、T2与T0、T3与T0,可知相同时间内10 Ω电阻比5 Ω电阻的温度升得更高,因而得到“热量与电阻大小有关”的结论;纵向比较T0至T3,无论是5 Ω还是10 Ω电阻,温度总是随时间延长而升高的,因而得到“热量与通电时间有关”的结论.再用电流变化后测得的数据与表1进行对比分析,可得到“热量与电流大小有关”的结论.作为一般教学要求,学生能做如上分析就可以了.

如再深入一点,可将表1转化成表2(相同时间1 min的温差).

表2

由该表不但能明显看出“相同电流、相同时间,10 Ω电阻比5 Ω电阻的温度升得高”,而且,无论是5 Ω还是10 Ω电阻,各自相同时间升高的温度都是近似相等的,其平均值分别约为0.5 ℃和1.0 ℃,因而可以初步得到“热量与电阻成正比”的关系.再进一步,当用电流变化后的温差数据与表2进行比较时,还可以发现,在电流和电阻两个因素中,电流大小对产生热量多少的影响较大,可以初步看出“热量与电流的平方成正比”的关系.

以上表述,不单纯是说明数据分析有不同层次的能力要求.同时也看出,由该实验得到的数据,基本能达到验证焦耳定律的要求.这是本文前述传统实验难以做到的.

最后说明,本实验改进主要是考虑有利于初中学生在课堂条件下实施,仅供教师们在实践和研究时参考.