“幽灵抗辩”司法应对路径探析

——以172个无罪辩护案件为研究对象

陈春英 赵文娟

引 言

2021年9月,劳荣枝案一审宣判,劳荣枝以故意杀人、抢劫、绑架三罪并罚被判死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。本案一审庭审阶段,劳荣枝对故意杀人罪予以否认,辩称自己受法子英胁迫并当庭哭诉“一辈子没杀过一只鸡”。二审时,劳荣枝完全推翻了侦查阶段的供述,辩称自己完全受法子英胁迫。案件相关情况一经发布随即引发全网讨论。笔者关注的则是,她所提到的“受法子英胁迫”这一事实的认定问题。劳荣枝所称被胁迫到底是确有其事还是胡编乱造,由于法子英早已被处决,许多细节难以查证,刑事判决所要求的“证据确实、充分”在此情境下应当如何达成?

刑事诉讼中,就公诉机关的有罪指控提出辩解是被告人主动行使辩护权的正常表现,但经常有一些被告人提出的辩解理由像劳荣枝的“受胁迫”一样,一时无法查证或难以查证但又有存在的可能性,让司法人员左右为难甚至束手无策。有学者将这类难以查证但有可能存在的辩解统称为“幽灵抗辩”。“幽灵抗辩”又名“海盗逻辑”,源自我国台湾地区的一起海上香烟走私案,该案中被告人辩称自己是在海上打鱼时遭遇了海盗,海盗将其打的鱼抢走了并将这些香烟丢到了船上,法官认为该辩解存在一定的合理性而且检察官无法举证排除该可能性,于是判决被告人无罪。因为被告人口中的海盗犹如幽灵一般难以查证,所以这一类辩解被称为“幽灵抗辩”。①参见吴巡龙:《刑事举证责任与幽灵抗辩》,载《月旦法学》2006年第6期。自此之后,海上走私类案件当事人纷纷效仿,表示自己也是遭遇海盗,其他案件中也有越来越多的被告人选择提出一些难以查证的辩解以脱罪,甚至个别法律工作者还提供专门的“幽灵抗辩”法律服务,将之称为所谓的“辩护技巧”。②参见《毒辩大讲坛第九十一讲——毒品犯罪辩护中的幽灵抗辩》,载微信公众号“涉毒犯罪辩护联盟”,2017年11月24日。面对“幽灵抗辩”,法官始终面临“采信则有可能放纵犯罪”和“不采信则无法排除合理怀疑”的两难困境,如何既保障被告人的诉讼权益又及时查证案件,是亟待关注并解决的难题。

一、现状扫描:“幽灵抗辩”实务样态

为研究“幽灵抗辩”的常见形态、特点及司法应对方式,笔者通过各种方式收集了172个存在“幽灵抗辩”的案件,采用案例分析、统计分析等方法予以实证分析。

(一)“幽灵抗辩”案件基本特征初探

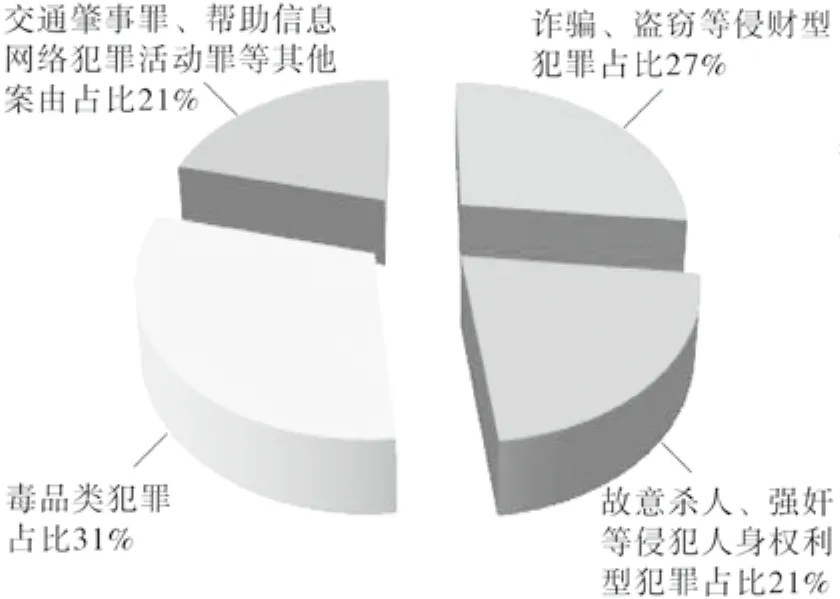

1.从案由分布看,“幽灵抗辩”在各种类型案件中都有可能出现,但案由相对集中,在172个样本案件中,诈骗、盗窃等侵财型犯罪46起,故意杀人、强奸等侵犯人身权利型犯罪37起,毒品类犯罪53起,交通肇事罪、帮助信息网络犯罪活动罪等其他案由36起(见图1)。

图1 样本案件案由分布

2.从处理结果看,172个案件的被告人均提出了一时难以查证的抗辩事由试图获得无罪或罪轻判决,抗辩事由被采纳并获得无罪、罪轻判决的47件,其中全部采纳并无罪判决7件、罪轻判决11件,部分采纳并罪轻判决29件,其余125件均被驳回,意见全部采纳率约为10.47%,部分采纳率约为16.86%(见图2)。值得注意的是,样本案件中还出现了基本事实和抗辩事项均相似,但处理结果完全相反的情况,可见司法实践中不同法官对证明标准的理解和把握存在一定差异。如在白某盗窃案①参见白月超盗窃、非法持有毒品罪案,辽宁省本溪市明山区人民法院(2019)辽0504刑初26号刑事判决书、本溪市中级人民法院(2019)辽05刑终130号刑事判决书。和李某盗窃案②参见李某盗窃罪案,广东省广州市黄埔区人民法院(2014)穗黄法刑初字747号刑事判决书、广州市中级人民法院(2015)穗中法刑二终字515号刑事判决书。中,在案发现场均提取到了被告人生物物证,报案及现场勘察均及时,被告人均有盗窃前科,被告人均辩称案发时在他处,没有作案时间,但一个被判有罪、一个被判无罪。

图2 样本案件处理结果(单位:件)

3.从审判程序看,172起案件,一审均适用普通程序,用时最长342天、最短37天,平均用时85天;二审平均用时57天。从审理用时可知,无论是一审法官还是二审法官,均对案件整体事实查明或抗辩事项核实持谨慎态度。172起案件中有135起进入二审程序,其中检察院抗诉29起、被告人上诉101起、既上诉又抗诉5起。在抗辩意见没有被全部采纳的154起案件中,虽然上诉率高达68.18%,但在上诉不加刑的司法规则下,居然有三成多一审时“死不承认”的被告人服判服法,这本身就说明案件真实情况或许并非如其抗辩意见中所提。

(二)“幽灵抗辩”的常见形态

本文依照犯罪构成四要件理论,区分具体的抗辩事由,将“幽灵抗辩”大体分为犯意反驳型、客观否认型和免责事由型三种③值得注意的是,司法实践中被告人提出抗辩是为免除或减轻罪责,而非进行犯罪构成分析,所以他们所提出的抗辩理由有时也并不单纯针对某一方面,有的甚至主客观一概否认。因实践中被告人的抗辩事由层出不穷、形式多样,故这个分类也不完全客观严谨。,在收集的172个案件中,提出的抗辩事由属于犯意反驳型的78件、占比45%,属于客观否认型的55件、占比32%,属于免责事由型的39件、占比约23%。

1.犯意反驳型

主客观一致是认定犯罪的基本要求,这类抗辩主要是对犯罪主观构成要件中的犯意要素予以辩驳,在笔者收集的172件案例样本中有78件主要是针对主观犯意进行反驳。主要表现有以下几种:一是毒品类、走私类、电信诈骗关联犯罪、性侵幼女等犯罪案件中否认“明知”、辩解“不知情”,如奸淫幼女型强奸犯罪被告人往往辩称不知道对方的年龄。二是侵财类案件中辩称没有“非法占有目的”,侵财类案件普遍要求行为人以非法占有为目的,如果没有非法占有目的则一般认为不构成犯罪,而主观目的属于当事人内心所思所想,很多被告人即使被追诉仍不愿直接承认自己的真实目的,如在笔者办理的刘某某合同诈骗案中,刘某某即辩称其系合伙投资而非诈骗,所收款项也已用于打点项目。①参见刘水生合同诈骗罪案,江西省永丰县人民法院(2019)赣0825刑初17号刑事判决书。

案例一:谭某帮助信息网络犯罪活动案。2021年1月,谭某在微信群看到有人称提供银行卡每日可获得数百元好处费,谭某遂办理了一张银行卡并将银行卡、个人手机、手机银行密码、身份证交给了对方。经查,该银行卡2021年1月28日、29日进账100余万元,其中56万余元查实系电信诈骗被骗资金。谭某到案后辩称自己是受到他人胁迫才将银行卡等物品交给对方,不知道对方是将银行卡用于电信网络诈骗。②参见谭子杰帮助信息网络犯罪活动罪案,广东省深圳市宝安区人民法院(2021)粤0306刑初1546号刑事判决书。

《刑法》规定提供银行卡型帮助信息网络犯罪活动罪必须以行为人明知他人实施电信网络诈骗等信息网络犯罪为前提,但此类案件中许多被告人像谭某一样辩解自己不知情。而知情与否是深藏于行为人内心的事实,如非口述,通过证据一般难以探知。

2.客观否认型

该类抗辩攻击的是犯罪构成客观要件,即被告人通过辩解自己实施了其他行为以达到否认指控行为的目的,大多出现在控方证据体系较为薄弱的案件中。在收集的172个案例中,有55件抗辩对象主要锁定在客观要件,主要表现为被告人提出其本人独知的事实来使控诉证据链无法形成闭环。如盗窃案中对于从其处查获的被盗财物辩解称是捡的、买的或者别人给的,毒品犯罪案件中被告即使是人赃俱获也往往对事实予以否认,要么称被查获的毒品是他人寄存的,要么称是帮他人送茶叶、不知道怎么就换成了毒品。

案例二:曾某交通肇事案。某日凌晨,某县110指挥中心接群众报警称有一人躺在路边,疑似发生交通事故。民警出警后发现被害人魏某躺在路边,现场还散落有疑似电动车碎片和血迹,当日魏某抢救无效死亡。之后,民警通过对现场血迹进行DNA鉴定锁定肇事者曾某。曾某到案后承认自己当天曾骑车经过案发路段,但辩称在案发前十分钟即已通过该路段,人不是其撞的,自己受伤是因为在别处摔了一跤;对于DNA鉴定意见,则表示警察确实抽了他的血,但可能搞错了。①参见曾凡建交通肇事罪案,江西省永丰县人民法院(2022)赣0825刑初93号刑事附带民事判决书。

这是笔者亲历的一起案件。面对指控,曾某试图通过辩解自己不在案发现场来脱罪,而对于自己受伤、DNA鉴定等客观事实,又提出别处摔跤、鉴定出错等理由。由于缺乏证明交通事故案发经过的直接证据,加之曾某言之凿凿、不像说谎,笔者在办理该案时一度心存疑虑。

3.免责事由型

该类抗辩一般表现为被告人对公诉机关指控实施的犯罪构成要件的行为不予否认,但提出在指控事实之外还独立存在诸如正当防卫、紧急避险、被害人同意、无刑事责任能力、受他人胁迫等事由并据此要求免责,提出的免责事由又因其他证据瑕疵或缺失而难以查证,从而形成“幽灵抗辩”。如在一些年龄处于临界节点的案件中,被告人往往以出生日期系农历、上户口时虚增了年龄等为由对刑事责任能力提出抗辩;而在一对一类型的案件中,则多提出对方先动手、自己是迫于无奈还击、自己被胁迫等辩解。在172个样本案例中,有39名被告人作出了此类选择。

案例三:万某故意杀人案。万某与其儿子共同居住,两人在生活中经常产生矛盾,万某对其子一直不满。2018年8月6日凌晨,双方因琐事发生争执并发生肢体冲突,万某遂到厨房拿来一把尖刀砍切其子颈部将之杀死。案发后,万某前往某医院意图跳楼自杀,后被抓获。审理过程中,万某辩解儿子向其索要毒资不成从厨房拿菜刀要砍他,他是在和儿子打斗过程中因夺刀而无意伤及儿子,其行为属于正当防卫。②参见万小春故意杀人罪案,江西省高级人民法院(2019)赣刑终173号刑事裁定书。

该案中,案件是否因被害人索要毒资而引发、万某是否因夺刀而误杀对案件定性有重大影响,但本案发生于相对密闭空间和家庭内部成员之间,既无目击证人或视频监控等直接证据,被害人也已死亡,可谓死无对证、难以查证。

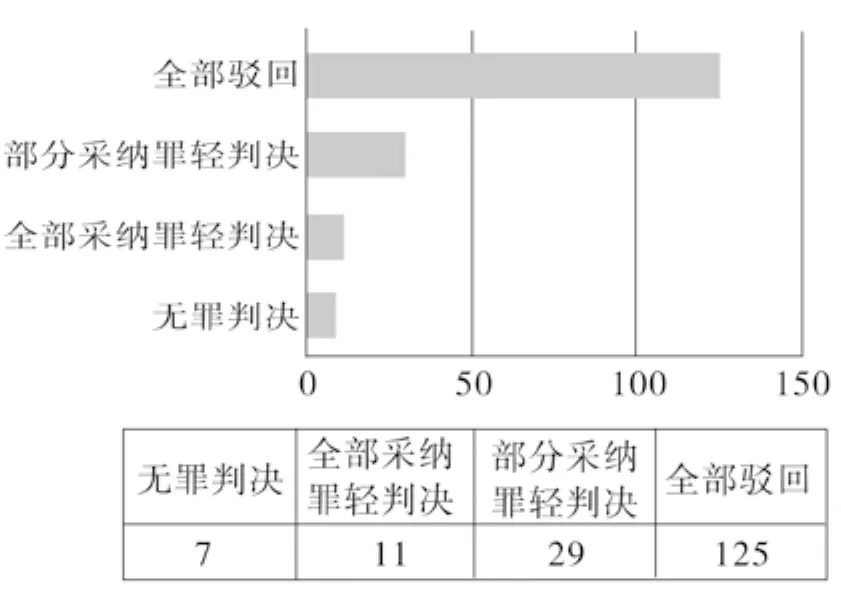

二、路径解析:千方百计应对探索和破解乏力的实践现状

如何合法、有效地查明案件事实是刑事诉讼的核心问题。如果无法准确认定事实,将可能产生冤错案件。“幽灵抗辩”之所以成为一种困扰,一个非常重要的原因是这类抗辩也存在一定的合理性,某种程度上动摇了控方的指控体系,正因如此,检察官、法官才会想方设法去排解。目前我国尚未明文规定辩护事由证明方案,实践中对“幽灵抗辩”的应对亦无统一标准,经对172个案例样本粗略分析,发现主要有以下五种不同的处理模式(见图3),且各自均因存在一定的局限而不具有普适性。

图3 “幽灵抗辩”应对模式

(一)要求公诉机关继续举证以核实真伪

1.主要做法

在刑事诉讼举证责任承担方面,2018年修订的《刑事诉讼法》继续沿袭此前原则,第51条明确规定“公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担”,而当遭遇“幽灵抗辩”时,多数法官的第一选择都是要求公诉机关继续提供证据以查实抗辩事由的真伪。172个样本案例中,选择此项处理模式的有71件。具体到个案中,法官一般是要求公诉机关就疑点问题继续补充侦查,而后再根据补查情况作出认定。如在刘某等人贩卖毒品案件中,法官就认为公诉机关应当举出相关证据来推翻被告人刘某的无罪辩解以使自己的举证达到排除合理怀疑的证明要求……公诉机关在庭审中明确表示不再调取新的证据,以致被告人刘某辩解之真伪因程序性规则而无法确定,进而对该事实未予认定。①参见刘某等贩卖毒品罪案,江苏省南充市顺庆区人民法院(2018)川1302刑初506号刑事判决书。

2.存在弊端:耗时耗力、效果不佳

如果只要被告人提出抗辩就必须一一查证,则意味着控诉方必须通过严密的证据链以证明所有的犯罪构成要件,而辩护方则只需要在证据链条中轻轻拉扯使得部分模糊,控诉方的努力就将前功尽弃并重头再来,这将使案件陷于“提出抗辩—排除可能—提出新的抗辩”的无限往复中,造成司法资源的极大浪费,如在朱某诈骗案中,被告人朱某不断提出辩解,称自己确实是在花钱找人办事,办案机关则逐一核实真伪,直至“提出来的各项辩解事项对于有具体线索的,司法机关已经穷尽调查,相关单位和个人出具了证明材料”,也正因此,该案一审2019年2月27日立案,2020年1月宣判,而二审裁判直至当年12月才作出,无论一审还是二审用时都远超普通案件。②参见朱冉诈骗罪案,江苏省宿迁市中级人民法院(2020)苏13刑终117号刑事判决书、江苏省泗阳县人民法院(2019)苏1323刑初53号刑事判决书。

(二)通过逻辑推理论证抗辩真伪

1.主要做法

该种处理模式其实是利用现有证据,通过逻辑推理来求证指控事实或抗辩事由真伪与否,是在间接证据与待证结论之间进行逻辑演绎,找出两者的逻辑关系并得出事实结论。在这类处理思路中,裁判文书多表述为“在案证据足以证实……为真(不真实),辩解理由不成立,不予采信”,172个样本案例中,有45件采用了此种模式。比如“保姆纵火案”,面对莫焕晶所提出的“只实施点火行为,没有放火故意;引燃窗帘系意外起火,应定失火罪;放火存在中止行为”的抗辩意见,杭州中院法官采用逻辑推理方式对证据和案件事实之间的关系进行了逐级递进式说理,进而认定以上抗辩事由均不成立。①参见莫焕晶放火罪、盗窃罪案,浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01刑初121号刑事判决书。此案堪称经典。

2.存在弊端:说理不足、难以服众

该类处理模式普遍存在裁判文书说理不足问题,推论的说服力也随之不足。与“保姆纵火案”裁判文书的范式说理不同,在对“幽灵抗辩”进行证伪时,更多法官只是作出结论但不对结论由来进行说明和论证,如仅表述为“对辩护意见不予采信”,并不展示心证过程,最终导致裁判文书因论证不足、结论生硬而难以服众。如在祝某诈骗案中,面对被告人提出的“没有诈骗意图,确实收了钱但均用于办事”的抗辩,判决书只是简单罗列证据而未进行证据说理,结论也仅表述为“与查明事实不符”而未展示论证过程。②参见祝科文诈骗罪案,四川省蓬安县人民法院(2017)川1323刑初112号刑事判决书。

(三)以被告人没有提供证据为由否定其抗辩

1.主要做法

另外一些法官在遭遇“幽灵抗辩”时选择了根据被告人是否就抗辩事由提供证据来决定对抗辩内容采纳与否,有的案件甚至只是根据现有证据径行判决而对抗辩不加理会、不作回应,当然,不理会的前提必然是无证据证实。172个样本案例中,有32个案件的裁判者如此选择。在以此类模式处理的案件中,裁判文书多数表述为“上述证据足以证明××事实,被告人辩称××但无法提供证据证实(无证据支持),不予认定”。如赵某贩卖毒品案中,赵某否认相关微信支付源于毒品交易,对收到的200元辩称系用于换现金,转出的130元则解释系支付车费,而法官则认为该辩解属于“幽灵抗辩”且无证据支持,现有证据足以认定其行为构成贩卖毒品罪,遂作出有罪判决。③参见赵善达走私、贩卖、运输、制造毒品罪案,海南省文昌市人民法院(2019)琼9005刑初267号刑事判决书。

2.存在弊端:依据不足、不合法理

要求被告人就其“幽灵抗辩”提供证据,本质是要求其承担举证责任,但根据无罪推定原则以及我国《刑事诉讼法》的具体规定,应由公诉机关承担证明被告人有罪的举证责任,被告人既不能自证其罪也无需自证无罪,因此要求被告人承担举证责任的正当性存在争议,同时,被告人举证能力微弱、控辩双方地位不对等等现实问题也制约被告人举证的实际效果,甚至影响司法公正。

(四)运用事实推定认定事实

1.主要做法

理论界基于依据不同将推定区分为法律推定和事实推定,其中法律推定因有法律明文规定一般不存在适用和认定困难,不在本文讨论范围内。事实推定虽然也是推定但因为缺乏直接法律规定作为推定根据,法官只能凭借逻辑经验推导出待证事实并据以作出事实认定。当案件因为种种原因陷入证明不能的困境时,样本中有19件案件的法官选择了事实推定,其中最典型的是检例第65号案例“王鹏等人利用未公开信息交易案”。该案中,虽然在案证据能够证实存在异常交易行为,但无直接证据证明王鹏等人的主观明知,而包括王鹏在内的三名被告人都拒绝认罪,并拒不供述未公开信息传递过程等事实。最终,办案人员借助推定方法完成了事实认定。值得一提的是,一审宣判后,三名被告人都服从判决、没有上诉。①参见最高人民检察院第十七批指导性案例(检例第65号)。

2.存在弊端:诱惑十足、效力存疑

事实推定能够在案件事实认定问题陷入“山重水复疑无路”的情况下获得“柳暗花明又一村”的结果,可谓诱惑十足。但由于事实推定的复杂性和理论研究的相对滞后,其在具体的司法适用中存在诸多问题,比如何为经验法则、何为逻辑规则、如何选定推定根据、如何进行逻辑推理、推定结论是否允许反驳、被告人权利如何保障等问题均无明文规定和操作指引,推定规则不明则必然导致推定效力存疑。

(五)法院依职权调查抗辩事由

1.主要做法

根据《刑事诉讼法》的相关规定,法院在法庭审理过程中,如果对于案件事实或证据存在疑问,既可以主动对存疑证据进行调查核实,也可以依职权调取新的证据。与前述做法不同的是,还有一些法官在遭遇“幽灵抗辩”时并不是消极听审而是主动进行调查取证以核实抗辩事由存在与否。172个案例样本中,有5个案件的法官选择了主动进行调查取证以核实真伪。如在樊某合同诈骗案中,樊某辩解自己实际中标了相关工程项目、具有履行合同的能力和条件,但现有证据无法证实其所称的相关工程项目的真实性,法院遂主动依职权进行了调查核实。②参见樊华合同诈骗罪案,安徽省高级人民法院(2019)皖刑终219号刑事判决书。

2.存在弊端:地位不清、暗藏风险

法院主动进行调查取证的地位不清、程序不明还暗藏司法风险。法院依职权调查取证,一定程度上违背诉审分离的原则,同审判者在诉讼中的职能和中立地位格格不入,与司法被动性原则和现代刑事司法精神相悖。举例来说,如果法院主动调取的是对被告人不利甚至超越公诉方指控范围的证据,且据此对被告人进行了重判,法官则实际扮演了双重角色,将受到“既是裁判者、又是追诉方”的质疑,但是不依证据裁决又存在放纵犯罪的风险,调查取证也失去了意义。

三、困境追问:内因外力的双重推动和证明规则的桎梏限制

(一)产生缘由:趋利避害的自然选择和“口供情结”的外力驱使

首先,实践中,许多被告人提出“幽灵抗辩”并不是为了证明事实而是为了把水搅浑,终极目的则是为了逃避或减轻处罚。很多案件中,被告人之所以提出“幽灵抗辩”,往往是源于趋利避害的本能,出于对罪轻、无罪结果的积极追求,特别是一些被控重罪的被告人,其内心清楚即使认罪认罚也无法获得理想的处理结果,顺势就产生了“拼一把”“鱼死网破”的赌徒心理。在笔者办理的一起被告人不认罪的贩卖毒品案件中,辩护人就表示被告人曾向其坦诚“数量摆在那,认与不认都是15年,还不如赌一把”。同时,“幽灵抗辩”还有一个重要特点是同类性、可模仿性,由于“幽灵抗辩”的抗辩效果较好,往往被人模仿甚至有人专门据此“传经授道”。①《毒辩大讲坛第九十一讲——毒品犯罪辩护中的幽灵抗辩》,载微信公众号“涉毒犯罪辩护联盟”,2017年11月29日。如在最近发案率最高的两卡类案件中,许多被告人对“出卡”事实不予否认,但都不约而同将“收卡人”指认为路上偶遇的陌生人或者只知外号的网络好友,对于“出卡”理由则称是用于电商刷单或者网贷提额。

其次,长期以来,我国刑事诉讼过程中都更偏爱认罪口供类的直接证据。裁判人员在作出裁决时更倾向于信赖被告人口供之类的直接证据,许多被告人也往往存在只要不是人赃俱获就不能证实犯罪的侥幸心理,甚至存在司法人员认为没有口供不敢判决、被告人认为没有口供无法判决的“口供情结”。而在缺乏直接证据时,“口供情结”惯性思维可能带来的重大利好将促使被告人选择作出“幽灵抗辩”。

(二)困境反思:跳出单一证明规则的桎梏

“幽灵抗辩”是被告人为免除或减轻自己的刑事责任而提出的,行为逻辑是先立后破,通过提出存在其他事实或主张来反证指控事实不存在。但是,如果允许任何人就任何主张提出质疑而无相关限制,那控诉方将陷入无止境的回应困难当中。如前所述,面对“幽灵抗辩”,无论是传统的举证责任分配还是运用推论等证明方式均显得心有余而力不足,此时必须主动跳出单一证明规则形成的桎梏以寻求新的解答。

无罪推定原则是刑事诉讼的基本原则,指的是控方必须承担被告人有罪的证明责任,如果控方无法提供确切证据证明被告人有罪则推定被告人无罪,也即说被告人没有自证无罪的义务。但无罪推定原则是对证明犯罪构成要件进行限制,也就是说控方必须举证被告人的罪与非罪,但对于犯罪构成以外的其他争议,比如程序性事实、有责性事实则不能适用无罪推定原则,即犯罪构成以外的举证责任可以由被告人承担,而且对于被告人独知的事实,由其自己提供证据或线索,显然也更有利于事实查明。“事实上,如果人们让原告承担所有的证明责任,那么从一开始无论哪一个诉讼都会变得毫无希望,所以说将证明责任科学且适当地分配给双方当事人,乃是刑事诉讼证据制度中最为关键或是最为重要之所在。”①[德]莱奥·罗森贝克:《证明责任论》,庄敬华译,中国法制出版社2001年版,第96-97页。需要特别注意的是,被告人承担举证责任具有非常规性和特殊性,属于主观证明责任,即使没有完成,也不会直接对案件结果产生实质性影响,不会因此导致自己被判有罪,即虽然被告人无法证实其所抗辩的“幽灵”真实存在,但其罪与非罪仍应由控方证据决定。

四、破立并举:锚定争点、分步化解的路径探索

“幽灵抗辩”产生的根本原因是缺乏直接证据予以证明,而这也直接导致事实认定困难。由于难以查证,法官往往面临两难选择:如果采纳该抗辩,则可能助长被告人的投机心理,将会有越来越多的人试图通过此种方式来逃避法律追究;如果不采纳该抗辩,又难以通过现行证据规则有效排解,万一辩解为真则将酿成错案。面对层出不穷、似真似幻的“幽灵抗辩”,唯有摒除事实认定过于依赖直接证明的惯性、破除“口供情结”,首先识别抗辩本质、锚定争议焦点,对于明显不合常理的直接驳回,进而运用间接证据、刑事推定等证明方式构筑事实认定体系,并在适当时候由被告人举证来验证事实认定正误与否,进而避免错判风险,通过“识别—论证—判定—验证”四步法改善当前“幽灵抗辩”应对乏力的窘境(见图4)。

图4 “幽灵抗辩”应对流程图

(一)识别——锚定争点去繁就简

基于无罪推定原则要求,对于犯罪基本事实和认定有罪的举证责任当然应由公诉机关承担,有利于被告原则也要求在证据不足、案件事实存有疑点的情况下作出有利于被告人的认定。需要首先明确的是,作出有罪判决的前提是排除合理怀疑。对于何谓合理怀疑,“它不仅仅是个可能的怀疑,而是指该案的状态,在经过对所有的证据的总的比较和考虑之后,陪审员的心理处于这种状态,他们不能说他们感到对指控罪行的真实性得出永久的裁决已达到内心确信的程度”①《美国联邦刑事诉讼规则和证据规则》,卞建林译,中国政法大学出版社1996版,第129 页。。合理怀疑“只能是有理由的怀疑,而不是随便怀疑;因为任何与人为的事务有关并且依赖于人为的证据的东西都容易存在可能的或想象中的怀疑”②[英] J.W.塞西尔·特纳:《肯尼刑法原理》,王国庆、李启家译,华夏出版社1989年版,第549 页。。这也就是说,合理怀疑必须具体且有一定事实根据。当法官面对被告人提出的抗辩事由时,既不能偏执于“客观真实”而让司法证明过于机械化、理想化,也不能盲目追求主观心证而使司法证明充满不确定。换言之,被告人提出的抗辩事由必须合乎常理,即必须符合法律规定、科学定论、自然常识、经验规则和逻辑法则,如果明显悖于常理,则必然不足以对控诉证明体系形成抗辩,也就不存在前述“合理怀疑”,此时应当对该抗辩事由直接驳回。故面对“幽灵抗辩”,首先应当是精准识别争点所在,然后锚定争点、仔细辨别到底是无理狡辩还是可能确有其事,如果不合常理则直接驳回,而无需再对该抗辩事由进行“证否”;如果已然引发合理怀疑,则继续锚定争点并到下一步予以解决。

(二)论证——运用间接证据综合认定

如前所述,“幽灵抗辩”之所以成为困扰,很大程度上是由于缺乏直接证据,此时必须依赖间接证据来完成事实认定。间接证据证明主要通过推理实现。所谓推理,指的是从已知事实或判断出发进而推导出未知结论的思维方式。具体到个案中,推理结论是否真实可靠,最重要的影响因素是推理的形式和前提。单个推理得出的结果具有或然性,并不一定符合客观真实,因此应当避免依靠单个间接证据证明案件事实。也就是说,间接证据只有形成了证据锁链,才能证明案件事实,并据之定案,故必须通过多个间接证据进行综合推理来确保结论可靠。

在运用间接证据证明时,首先需要审核的就是证据的真实性,必须确保据以定案的证据是真实可靠的。需要注意的是,在审查确认单个证据真实可靠的基础上,还应当对全案证据综合分析并判断是否存在矛盾,判断标准可简单概括为:自身矛盾的必然有问题,相互矛盾的定有一假,与众证矛盾的多为假证,与事实矛盾的定属假证。经过综合分析判断,如果在案证据已达自身统一、相互统一和全案统一则可以作为定案依据。

证据真实性问题解决后,还要考察证据的证明力。证明力是由证据和案件事实之间存在的联系决定的,而这种联系存在多样性:就联系的性质而言,既有真实联系也有虚假联系,既有必然联系也有偶然联系等;就联系对象而言,既可能联系到作案行为与嫌疑人,也可能联系到作案行为与被害人,或联系上嫌疑人或案发时间地点等。因什么样的联系性质和联系对象直接关系到将产生什么样的证明效果,所以,必须全面考察、综合评判。相互之间内容独立甚至矛盾的间接证据,因为不存在内在关联也就无法形成证据链条,数量再多也不具有证明力。

间接证据真实性和证明力的问题解决后,再根据证据组合并借助逻辑推理,对案件事实作出综合认定。笔者处理曾某交通肇事案时使用的就是间接证据证明法,通过监控视频、现场勘验笔录、鉴定意见等多组间接证据连接成了一条环环相扣的证据链条,使得基础事实呈现层层递进样态,最终共同指向了待证事实。该案事实认定的推理过程可概括为:

大前提:案发现场的碎片是肇事车辆所留,案发现场除被害人以外的其他血迹是肇事人所留。

小前提:现场碎片经鉴定是曾某所骑电动车的,现场血迹经鉴定与曾某血液DNA吻合。

结论:被害人是被曾某骑电动车撞倒的。

论证过程中,曾某对小前提提出了异议,称DNA鉴定可能弄错了,该异议如果成立将彻底动摇证明体系。但经审查其他证据发现,现场血迹是案发后第一时间由侦查人员依法提取,曾某的血样则是在数天后提取,即现场血迹提取在前、曾某血样提取在后,且无线索指向存在侦查程序不合法,曾某仅口头表达“可能弄错了”无法动摇现有证明体系,该异议未被采信。

当然,单纯根据以上推理,其实并无法得出唯一性结论,即还存在合理怀疑:曾某恰好骑车经过现场并摔了一跤留下了碎片和血迹。所以,为验证结论真伪,还需要进一步求证。此时,运用的是另一组间接证据——案发现场监控视频。碍于客观条件,监控视频下确实无法准确辨认肇事车辆或肇事人,无法直接证明犯罪事实,但其在证据链中依然不可或缺。具体求证过程如下:

前提:监控视频显示只有肇事人骑着肇事车与被害人发生碰撞,碰撞后肇事车也倒地,数分钟后才离开,至警方到场期间没有其他车辆和人员在现场异常停留过。

结论1:肇事车辆可能受损、肇事人可能受伤(印证了现场血迹由来,并与曾某受伤就医形成逻辑闭环)。

结论2:排除曾某在现场摔跤并留痕的可能。

至此,法官已经形成内心确信,该案的事实认定过程宣告完成。此时再回头看曾某的抗辩事由,无论是“事故发生前十分钟就已经通过了事发路段”试图证实其无作案时间,还是“当天早上在其他地方摔跤了”试图对自己受伤情况作出解释,均显然无法动摇前述论证,也就没必要一一证否。

(三)判定——刑事推定证成证否

在运用间接证据证明依然无法得出唯一合理性结论的情况下,刑事推定是法官们的另外一个选择。被告人所提出的“幽灵抗辩”中的事实往往虚无缥缈、难以查证,刑事推定在应对“幽灵抗辩”时具有天然优势,既可对案件事实进行正向证成以得出唯一性结论,也可对“幽灵”逐一证否,排除其他可能性。

刑事推定,指的是依据法律规定、经验法则、逻辑规则等,通过基础事实来推导出推定事实,它包括基础事实、推定根据与推定事实三个要素,演绎过程可简述为“基础事实证明—经验法则演绎—待证事实证成”。与间接证据证明中以基础事实为一阶证成事实、以待证事实为二阶证成的二阶式证明过程不同,刑事推定还需要以推定根据作为判断枢纽,是一种“证明+认定”的递进式证明。“王鹏等人利用未公开信息交易案”就是运用刑事推定进行事实认定的典型,其主要证明过程可简单概括为:

基础事实1:被告人交易与未公开信息的关联性、趋同度及与其平常交易习惯的差异性。

基础事实2:双方具备传递信息的动机和条件。

基础事实3:交易行为不符合其个人能力经验。

推定根据:证券市场的基本规律和一般人的经验常识。

推定事实:被告人构成利用未公开信息交易罪。

当然,待证事实能否证成,受制于基础事实是否真实可靠、推定依据是否合法合理等,具有或然性,不可能100%正确。可以说,第二步的间接证据证明能够还原案件的真实面貌,而刑事推定则是得出最大盖然性的推定事实。无论盖然性多高都无法确保万无一失,为了避免刑事诉讼过程中的刑事推定被滥用或被控方当作减轻证明责任的借口,应当对推定采取谨慎态度,只能将其置于补充地位,并通过确立适用规则来避免推定被滥用。

必须限制适用条件。一是应当后置适用。刑事推定具有主观性和或然性,推定事实无法确保完全准确可靠,只能起到辅助、补充作用,因此必须在穷尽其他证明方法的情况之下使用,在有证据证明时不得用推定代替证据证明,也不必然因推定减轻公诉方举证责任。二是基础事实为真。推定就是通过基础事实推导出待证事实,如果作为条件的基础事实不真实,那么结论必然是不可靠的,所以基础事实必须是真实可靠的,如自然规律或定理、众所周知的事实和已被证明的事实等。三是不得二次推定。如前所述,推定事实本身即具有或然性,并不等同于客观事实,在或然性基础上再进行二次推定,其实质是在运用“乘积定律”而不是“加法定律”来认定案件事实,或然性将被放大,这必然导致结论不可靠。

必须明确推定规则。一是明确推定根据。基础事实之所以能够推断出推定事实,是由于基础事实和推定事实间存在内在联系,也就是说只要基础事实存在,推定事实就也存在或大概率存在。这种内在联系除了由法律作出明文规定外,通常表现为客观的因果逻辑和合理的经验逻辑,也即逻辑规则和经验法则。二是过程应当公开。不公开、不公示则意味着推定过程无从监督,过程的不规范可能导致结果的不正义,所以适用刑事推定不仅要在法庭审理过程中予以释明并引导控辩双方进行辩论,还要在裁判文书中加以论证说理。过程公开不仅关乎被告人能否顺利行使反驳权,亦将促使法官审慎适用推定,进而保障司法公正。三是结论允许反驳。从基础事实推导出推定事实的或然性使得例外情形仍有存在的可能和空间,推定事实并非百分百正确,所以必须允许被告人对待证事实进行反驳,而且反驳不要求确实充分,而是只需要引发合理怀疑即可,也就是说只要反驳具有存在可能或使得推定事实不具有唯一性,则应当停止适用该推定。

(四)验证——适当举证保障诉权

案件办理必须经得起检验。如果通过以上三步,案件事实仍然处于真伪不明状态或者被告人就此提出了新的反驳且具一定合理性,即“幽灵抗辩”动摇了法官的心证,就应当要求控辩双方继续举证。此时,公诉机关应当通过进一步举证来对指控事实进行证成或者对抗辩事由予以证伪,而在公诉机关已经承担了大部分证明责任的大前提下,提出“幽灵抗辩”的被告人也应当承担一定的证明责任,就自己提出的抗辩事由提供一定的证据或材料线索,以避免不利认定。比如前述曾某交通肇事案件中,如果曾某不仅是口头表示“鉴定意见可能有问题”,而且还提供诸如血迹提取、送检程序等不合法的具体线索,法官则必须重新审视全案证明体系。

第一,“幽灵抗辩”被告人承担一定证明责任具有现实必要。首先,适当赋予“幽灵抗辩”被告人一定的证明责任是跳出刑事证明责任分配体系僵化的必经路径。无罪推定原则要求控方承担被告人有罪的证明责任,但是具体到司法实践中,其实有很多证据往往被告人相对容易获取而控方却难以甚至无法取证。此种情况下,如果依然固守控方举证的原则,不仅有碍于诉讼效率,亦与公平正义相违背。其次,赋予“幽灵抗辩”被告人一定的证明责任是提高诉讼效率的现实需求。对于一些使得诉讼进程陷入僵局的“幽灵抗辩”,与其让控诉机关投入大量的人力、物力却难以取得进展,不如由本就掌握优势资源的被告人提供证据予以证明,在公正司法的前提下该种选择将更具司法效率。最后,赋予“幽灵抗辩”被告人适当举证责任也是维护其自身权益的最优选择。“凡有主张责任原则上必有证明责任与之伴随”①毕玉谦,《民事证据原理与实务研究》,人民法院出版社2003年版,第5页。,证明责任与诉讼主张从来就不是对立关系而应当是紧密相连的,履行证明责任其实是为了印证己方的主张,刑事诉讼亦不例外。被告人积极举证将更有利于事实查明和性质认定,亦能据此更大限度维护其自身利益。换个角度,于被告人而言,此种境遇下与其说是举证的责任,不如说是不举证的危险。

第二,“幽灵抗辩”被告人承担证明责任的方式和标准。关于举证方式,举证时,最直接最有力的方式当然是直接提出证据,但囿于刑事诉讼的特殊性,被告人很少也很难通过提出额外证据的方式来提出辩解理由。基于此,应当对辩方抗辩事项的举证方式和证明标准进行特殊规定,具体可参考非法证据排除启动规则,允许被告人以提供线索或材料的方式履行举证责任。关于证明标准,由于控辩双方地位不平等,被告人举证的证明标准当然也不能等同于控方,否则将会进一步加剧实质上的不平等。所以在这种情况下应当采用优势证据的证明标准即“优势证明”,也就是说只需要被告人提出的抗辩事项和相关线索能够让裁判者相信该辩解存在的可能性大于不存在的可能性即可。如果裁判者认为该抗辩事项成立的可能性更大,证明责任则继续由公诉机关承担,公诉机关应当提供证据予以证否,否则将承担由此产生的不利后果。

结 语

“幽灵抗辩”事由纷繁复杂、真伪难辨,导致司法证明异常艰难,进而产生更多的矛盾点,而矛盾点增多,必然导致评判者迟疑。层出不穷、似真似幻的“幽灵抗辩”单纯以举证责任分配等传统方式无法得到有效化解,因此必须跳出单一证明规则形成的桎梏,对抗辩事由进行抽丝剥茧式的精准识别、理性论证、综合判定,从而使矛盾点被排除或者得到合理解释。期待“识别—论证—判定—验证”四步应对法能够让法官们在遭遇“幽灵抗辩”时有所助益。