Trans-PRK联合0.02% MMC对中度近视患者角膜光密度的影响

裴天序,靳 琳,于春晶,牟亚男,闫春晓,宁吉良,陈若语,邢泽群,孙思宇,张立军

0引言

近年来近视的发病率逐渐升高,我国流行病学调查显示,青少年近视患病率约90%[1]。随着科技的发展,“全激光”角膜屈光手术的时代已经来临。作为最新一代的表层屈光手术,经上皮准分子激光角膜切削术(transepithelial photorefractive keratectomy, Trans-PRK)已随着激光切削模式的进步而被广泛应用于近视治疗,大多数患者在术后都可获得良好的视觉质量,但表层手术后出现的角膜上皮下雾状混浊(haze)会影响患者视觉质量,因此haze的防控问题近年来越来越受到屈光医生的关注。丝裂霉素C(mitomycin C,MMC)可以有效控制haze的发生率和发生等级,是目前表层手术防控haze的主要手段[2]。Pentacam眼前节分析仪通过测量角膜光密度值,能够直观反应角膜的透明程度[3],评价角膜的通光性,从而反映手术效果。基于此,本研究通过观察Trans-PRK联合0.02% MMC对中度近视患者角膜光密度值的影响,初探MMC对角膜透明度的影响。

1对象和方法

1.1对象采用回顾性非随机性研究。对2021-01/06于大连市第三人民医院屈光门诊专科就诊的患者进行筛选,所有患者均因双眼屈光不正就诊,行双眼Trans-PRK手术。所有患者由一名经验丰富的医师进行病情评估,选取符合纳入标准者入组。纳入标准:(1)年龄18~40岁;(2)患者及家属了解手术风险,自愿要求行双眼Trans-PRK手术治疗;(3)术前屈光度为近视-3.00~-6.00D,屈光状态稳定至少2a(近2a变化不超过-0.5D);(4)停戴硬性透气性角膜接触镜1mo以上,或停戴软性角膜接触镜1wk以上;(5)手术顺利完成。排除标准:(1)圆锥角膜或可疑圆锥角膜;(2)重度干眼;(3)存在活动性眼部病变或感染;(4)未经控制的青光眼、白内障、严重角膜疾病、眼外伤等;(5)焦虑、抑郁状态或其他严重精神、心理疾病、甲状腺功能障碍等其他内分泌疾病。治疗前向患者及家属详细解释手术的治疗效果及可能出现的并发症,所有患者及家属均知情同意,试验符合《赫尔辛基宣言》。本研究通过大连市第三人民医院伦理委员会批准(No.2019-KT-010)。

1.2方法

1.2.1术前常规检查所有患者均行裸眼视力、最佳矫正视力、非接触式眼压检查、主导眼、Pentacam眼前节分析仪、角膜地形图检查、A型超声角膜厚度检查、裂隙灯下眼前节检查及散瞳后眼底检查。术前3d使用0.5%左氧氟沙星滴眼液4次/日,溴芬酸钠滴眼液2次/日。

1.2.2角膜光密度检查使用Pentacam三维眼前节分析仪中的角膜光密度分析部分,检测并记录以患者角膜顶点为中心,0~2、2~6、6~10mm不同直径范围内光密度平均值,角膜前120μm及中部厚度范围内光密度平均值,均以灰度值表示,其中0为完全透明,100为完全混浊。设备还可对10~12mm直径范围及距离角膜后表面60μm的光密度值进行测量,但由于10~12mm范围内受角膜直径、眼睑遮盖、测量误差等因素影响,后60μm并未在手术切削设计范围内,故不对其进行分析。检查由同一位经验丰富的眼科技师独立完成。

1.2.3手术过程所有手术操作均由同一位具有10a以上屈光矫正手术经验的医师进行。术前设计手术参数,根据患者屈光度数、角膜厚度及暗室瞳孔直径调整光学区。常规术前消毒后,以4g/L盐酸奥布卡因滴眼液实施表面麻醉,上皮厚度值设定为55μm,Trans-PRK程序一站式切削角膜上皮和基质,MMC组激光切削完毕立即使用浸有平衡盐溶液配置的0.02%MMC棉片浸润激光切削治疗区20s,对照组未做相应处理。双眼均使用大量平衡眼溶液冲洗角膜基质床,结束手术时配戴软性亲水性角膜接触镜。术后给予0.5%左氧氟沙星滴眼液、妥布霉素地塞米松滴眼液(4次/日点眼1wk),根据上皮恢复情况于术后4~7d摘除角膜绷带镜,改用氯替泼诺滴眼液(3次/日点眼3wk),从术后第1mo开始改用0.1%氟米龙滴眼液(3次/日点眼1mo,2次/日点眼1mo,1次/日点眼1mo后停药)。酌情使用人工泪液及眼用凝胶促进上皮修复。

1.2.4术后随访术后14d,1、3mo进行随访,随访时观察最佳矫正视力、验光状态、眼压、裂隙灯、Pentacam眼前节分析仪角膜光密度检查、裂隙灯检查。Haze按照Fantes等[4]的研究分级:0级,角膜完全透明;0.5级,斜照法可见轻度混浊;1级,在裂隙灯下容易发现角膜混浊,但不影响观察虹膜纹理;2级,角膜混浊轻度影响观察虹膜纹理;3级,角膜明显混浊,中度影响观察虹膜纹理;4级:角膜严重混浊,不能窥见虹膜。

统计学分析:采用SPSS 25.0进行统计学分析。对符合正态分布的数据以均数±标准差表示,采用独立样本t检验比较。角膜光密度值不满足正态分布,以M(P25,P75)表示,重复测量数据比较采用广义估计方程进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者术前一般资料比较本研究选择满足纳入标准并资料完整者28例56眼,其中男14例,女14例,平均年龄26.30±6.78岁,入组前平均等效球镜-4.48±1.02D。MMC组28眼术中联合使用0.02%MMC 20s;对照组28眼术中未使用MMC。两组患者术前一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者术前一般资料比较

2.2两组患者术后情况比较两组患者于术后第7d观察时角膜上皮均已愈合,常规摘除角膜接触镜。MMC组中,术后14d 1级haze 1眼,术后1mo复查时haze消退;对照组中,术后1mo 0.5级haze 1眼,1级haze 2眼,术后3mo复查时haze均消退。

2.3两组患者手术前后角膜光密度值比较

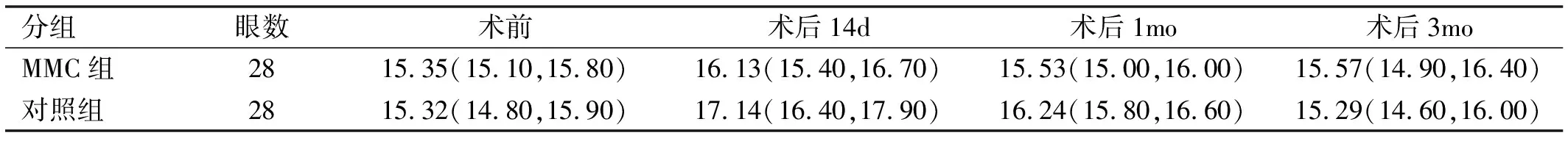

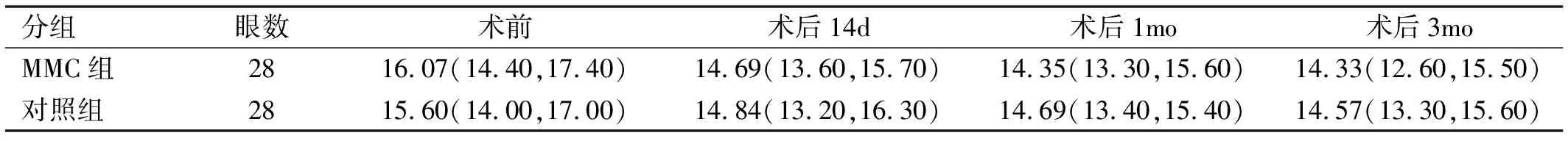

2.3.1两组患者手术前后总角膜光密度情况两组患者术前及术后总角膜光密度值情况见表2。

表2 两组患者手术前后总角膜光密度情况 M(P25,P75)

表3 两组患者手术前后以角膜顶点为中心0~2mm直径范围角膜光密度值比较 M(P25,P75)

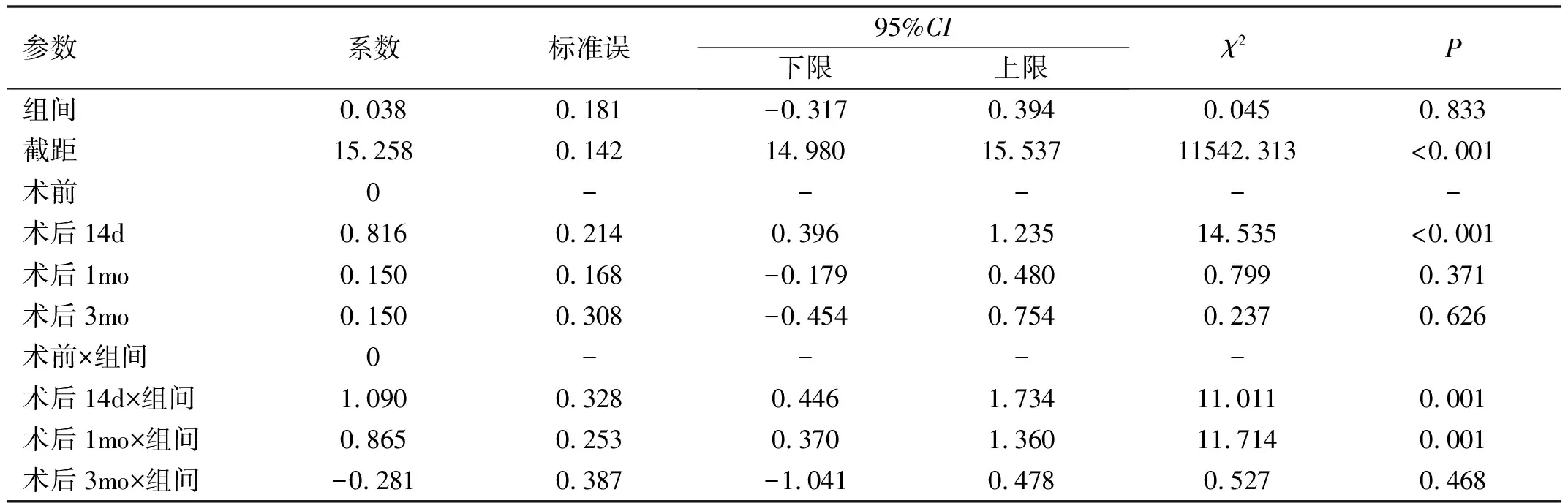

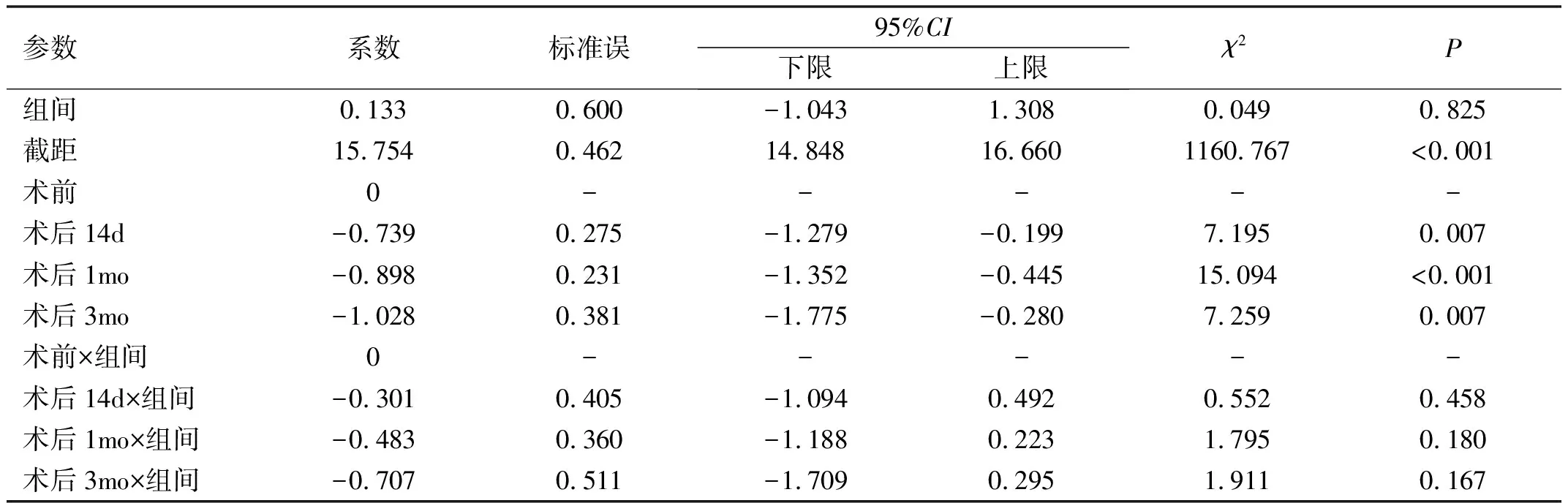

表4 两组患者手术前后以角膜顶点为中心0~2mm直径范围角膜光密度值比较的广义估计方程参数

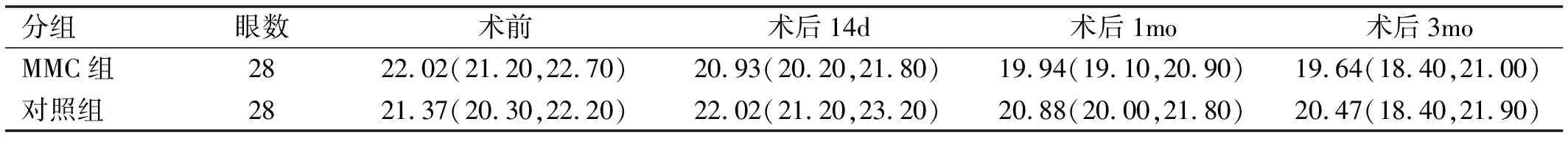

表5 两组患者手术前后以角膜顶点为中心2~6mm直径范围角膜光密度值比较 M(P25,P75)

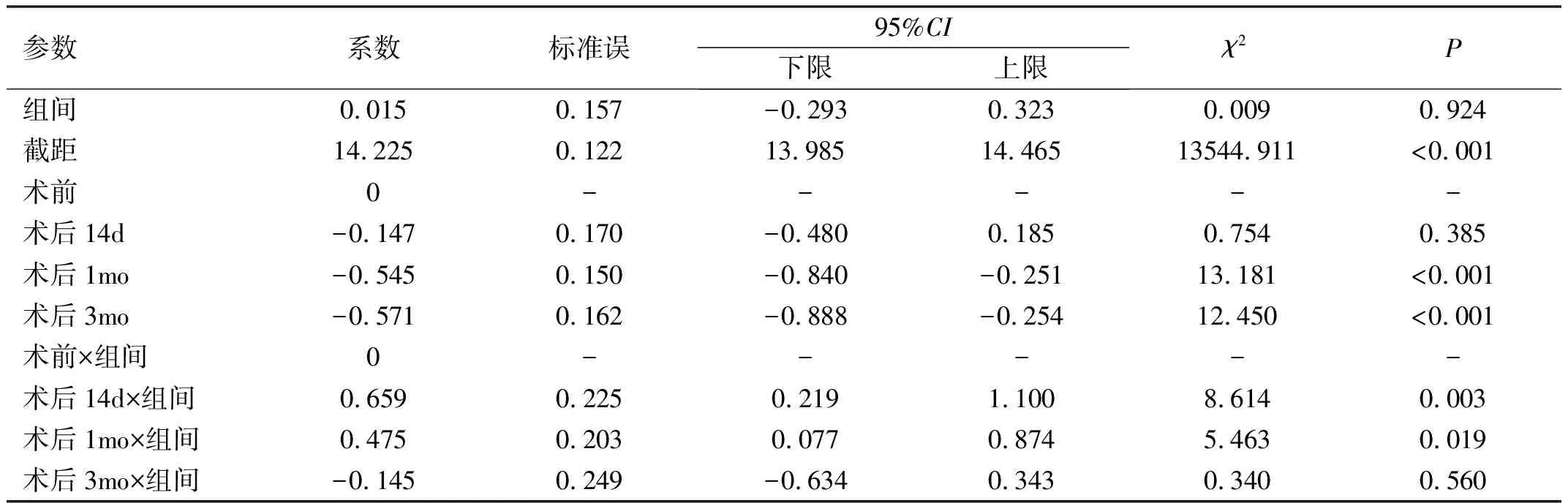

表6 两组患者手术前后以角膜顶点为中心2~6mm直径范围角膜光密度值比较的广义估计方程参数

表7 两组患者手术前后以角膜顶点为中心6~10mm直径范围角膜光密度值比较 M(P25,P75)

表8 两组患者手术前后以角膜顶点为中心6~10mm直径范围角膜光密度值比较的广义估计方程参数

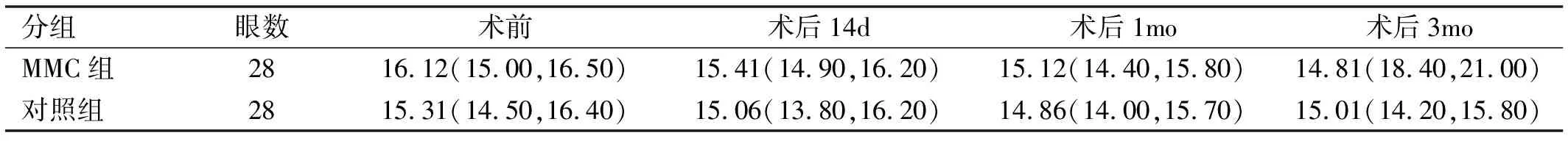

表9 两组患者角膜前120μm厚度角膜光密度值比较 M(P25,P75)

表10 两组患者角膜前120μm厚度角膜光密度值比较的广义估计方程参数

表11 两组患者角膜中部厚度角膜光密度值比较 M(P25,P75)

表12 两组患者角膜中部厚度角膜光密度值比较的广义估计方程参数

3讨论

角膜屈光手术的安全性及术后的视觉质量一直是所有医生与患者共同关注的焦点。相对于LASIK手术而言,表层角膜屈光手术能够保留更多剩余角膜基质,避免角膜瓣相关并发症的发生,而且随着技术的不断发展,新一代的Trans-PRK手术舒适性更高[5-6],可以最大限度维持角膜生物力学特性[7],扩大切削光区直径提高患者的视觉质量,在有效性、安全性和可预测性方面都得到了极大的进步[8]。但对于高度近视患者,Trans-PRK术后产生的haze仍是目前需要重点关注的问题。

Haze是屈光性角膜手术后切削区出现的上皮-基质交界面下的混浊,与活性角膜细胞增多和新合成的细胞外基质排列不规则相关[9]。在屈光手术中,角膜透明度受到术中机械损伤、炎症因子分泌等多种因素的影响[10]。MMC是一种抗代谢药,通过抑制增殖期DNA的复制,抑制RNA和蛋白质的合成,达到组织成纤维细胞增生,抑制胶原物质产生的效果[11]。自1991年研究报道MMC可以有效减少准分子激光术后角膜haze发生,MMC开始逐渐广泛应用于表层屈光手术[12]。目前大量临床观察已经证实,对于高度近视和较深的切削深度,MMC相较于传统的类固醇激素防治haze效果更加显著[13-14]。但MMC对于中低度近视haze的控制效果仍存在争议,牛玉坤等[15]发现,使用0.02g/L MMC 30s可起到PRK术中防止中低度近视术后产生haze的作用,但Adib-Moghaddam等[16]则认为,术中是否使用MMC对中低度术后haze的发生率并无影响。因此MMC在中低度近视haze防治中的作用仍亟待探讨。

现阶段临床上常用裂隙灯显微镜观察角膜的透明度,这主要依靠观察者的临床经验,针对介于两级之间的haze往往无法得出客观的定量评估结果。而Pentacam眼前节分析仪采用旋转式非接触测量,其中的Scheimpflug摄像头利用光的散射原理进行光密度分析,以灰度值表示测量密度,直观快捷地定量评估角膜透明度,将术后haze的严重程度由原本的分级表示变为量化表示,更易追踪,且安全无创伤[17],这同样也是本研究的创新性所在。基于此,目前已有研究使用光密度值变化建立术后haze数据库[18],以更精确的量化方式表达haze的长期变化与转归。

本研究在观察过程中,发现术后14d,1mo时两组患者光密度在0~2、2~6mm直径范围内均略有升高,其后光密度值逐渐回落,于术后3mo时逐渐稳定,这一观察结果与孙玺皓等[19]及Takacs等[20]相似,即Trans-PRK术后角膜组织受到影响,会导致光密度值升高。推测其原因可能与术后角膜组织的愈合过程存在时间相关。在Trans-PRK等表层手术后,角膜组织中的Ⅲ型胶原纤维增生,粗大散乱的纤维排布会导致透明性下降[21];同时,术后短期内的角膜光密度上升也可能与角膜上皮愈合过程中出现上皮细胞堆积相关。随着术后激素类药物、人工泪液的使用和角膜上皮组织的自身修复,角膜表面将逐渐变得光滑,这种上皮堆积带来的光密度值改变也会逐渐消退。在测量整体光密度时本研究发现术后角膜整体光密度有所下降。虽然术后的短期恢复会使角膜光密度在一定程度内升高,但就整体而言,角膜光密度的下降可能与切削后整体厚度变薄相关。相比周边角膜基质,中央区域光密度值更高。究其原因,可能与中央区域角膜基质纤维排列更紧密相关。角膜周边胶原纤维的排列方向及直径和胶原之间的距离大于中央部分,排列也更加散乱,这使得中央基质胶原受到影响排列相对紊乱时,光密度将明显增加[22]。而在6~10m直径范围内,虽然组间与时间交互作用并无统计学差异,但光密度却较术前有所下降。推测可能与此直径范围属于切削过渡区,炎症反应因切削较少基质而相对较轻,且厚度有所降低相关。

在不同厚度分层范围内,可见两组均于前120μm与中部范围术后角膜光密度值较前降低,于术后1mo左右出现较明显差异变化。推测在术后14d内,浅表范围内的角膜组织还未进行完全修复,角膜基质细胞出现的细胞坏死等炎症反应仍未完全消退,虽然角膜上皮已经修复完成,但基质纤维还处于不规则排布状态。这可能是早期组间与时间交互作用显示角膜光密度值与无明显差异的原因,这也与以往相似研究结果相符[23]。而在1mo后角膜炎症消退,基质纤维细胞逐渐修复愈合,排布更加均匀,且由于组织切削整体变薄,因此光密度逐渐下降,至3mo左右恢复稳定。本研究通过对两组患者术后角膜光密度值的改变分析,讨论0.02% MMC在Trans-PRK手术中对角膜光密度值的影响。同样,本研究也存在一些局限性。本研究作为回顾性研究,样本量较少,3mo的观察时间较短,重点观察术后早期haze的产生及转归情况。虽然有研究表明表层屈光手术后3mo左右haze将达到峰值[24-25],但长期对角膜光密度的观察仍有必要。在后续研究中,可进一步增加样本量,调整MMC应用时间,对不同使用时长下MMC对角膜光密度值的影响进行进一步观察和评价。未来还可利用光密度值客观评价术后角膜重塑的过程,建立haze数据库,根据大数据分析提前对可能出现的haze情况做出判断,提早干预治疗。

总而言之,角膜光密度值的变化可以从一定方面反映Trans-PRK术后haze程度,术中应用0.02% MMC,可以在一定程度上降低角膜光密度值,提高角膜透明度,防止早期haze的发生。术后不同时期观察参考范围略有不同。术后早期,由于角膜基质层修复尚未完成,可关注不同直径范围内的角膜光密度值变化;而长期观察则可以根据不同厚度分层做出判断。