论李鸿章家庭教育内容的近代转变

【摘要】 作为晚清士绅家庭的典型代表,李鸿章家庭教育内容的转变不仅是近代教育转型的缩影,更凸显了近代教育人才的变化。为适应社会发展的需要,李鸿章家庭成员由接受传统知识教育并致力于举业的传统文人,转向兼习中西学并成为洋务人才,此后,又因形势之需,家庭教育内容亦发生转向,进而家庭中出现从事各类职业的多元化人才。由此可见,其家庭教育内容在近代的转变对家庭成员的成长路线有着重要的影响,家中子弟在不同领域有所成就并光耀门楣,同时,关注其家庭教育内容的转变还可以管窥晚清大多数士绅家族教育近代化的发展特点。

【关键词】 李鸿章家庭;教育内容;近代转变

【中图分类号】K252 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)16-0044-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2022.16.014

李鸿章为晚清名臣,其家庭在近代亦是人才辈出,这与其家庭成员在近代接受的教育内容的转变有着密切关联。多年来,学界着重于对李鸿章教育子弟的方式及其对当代教育启示的探究①,却对其家庭成员在近代接受的教育内容及其变化有所忽视,而正是其家庭成员在近代接受的教育内容决定了他们不同的成材路线与发展轨迹。当他们接受的教育内容以传统知识为主时,家庭培養了一批传统文人;当他们的教育内容包含中西学知识时,家庭培养了一批洋务人才;当他们接受的教育内容更加丰富时,家庭培养了一批多元化、多层次的新式知识人才。

李鸿章家庭教育内容的近代变化使家庭呈现出人才多样化的局面,这不仅为家族的发展注入了活力,同时也满足了社会发展对人才的需求。故而,本文对李鸿章家庭成员接受的教育内容的近代转变略做探讨。

一、洋务运动之前:教育内容以传统知识为主

李鸿章其家地处安徽,安徽地区素来文化根源深厚并注重科举事业,清代时科举人才源源不断,“全国各直省获中会元、三鼎甲和传胪的人数中,江苏、浙江与安徽分列前三名。”[1]

受此良好科举文化氛围的影响,李鸿章家庭作为传统的科举家庭亦世代致力于于科举事业,李文安与李鸿章先后凭借科举踏入仕途,他们的成功及其科举与仕途相挂钩的根深蒂固的观念对其家庭的教育内容有着重要影响,直至洋务运动开展之前,其家庭的教育内容一直以传统知识为主,家中有科举经验的成员对其他成员的言传身教又对他们的教育成果起着至关重要的作用。

在家庭成员学习传统知识的过程中,读书是获取知识的主要途径,亦是写作的基础,为应对科举考试,家庭成员所读书籍以经史类内容为主,如道光二十六年,曾国藩编著《经史百家杂钞》,李鸿章校正后将之推行到家庭成员的学习之中。又如李鸿章侄子研读《史记》,其子读李华的《吊古战场》、李陵的《答苏武书》等古文。李鹤章学习《小学》时,李鸿章还开列《尔雅正》《广韵集韵》等书籍助他进行小学入门。除阅读书本知识,家中有科举经验的家庭成员留下的读书日记亦有助于参考学习,如李鸿章在叮嘱儿子读书时提到“汝可翻阅长上之日记,就近请教四叔。”[2]35

除此之外,书法的好坏在一定程度上也会影响科举结果,故家庭成员大都临摹王羲之、虞世南、欧阳询、褚遂良等书法大家的字体来为日后的科举做准备。

在家庭成员接受传统知识教育的过程中,李鸿章还将其总结的一套学习技巧加以传授,如他强调读书要耐心与专心,“功课无一定呆法,但须专耳。”[2]27此外,他例举王双鱼持之以恒地进行学习并最终成为一代名儒的故事,指出恒心的重要性:“为学之道,勿求外出,亦可成名……惟不出‘恒之一字耳。”[2]21

这一阶段,家庭成员所接受的是传统知识的学习,他们的发展走向也体现了这一时期的教育特点。李鸿章以其深厚的文化素养考中进士,在他的教导与影响下,其弟李鹤章、李凤章、李昭庆皆成为国学生并致力于举业,虽最终因社会形势的变化而弃笔投戎,但是李鹤章能够官至道员②、李昭庆官至盐运使③,则皆与其接受过的教育内容及其文化素养有着密切的关系。作为传统文人的他们在引退归籍后还多著有诗文集,于其中展现了文人情怀,如李鹤章引退归籍后自名为“浮槎山人”,著有《浮槎山人诗文集》若干卷、《平吴纪实》四卷、《半仙居诗草》四卷,《平吴竹枝词》一卷藏于家。李昭庆手不释卷,著有《补拙斋诗文》各集、 《从戎日记》五卷、《小瑯环馆试帖诗》二卷等。

通过上述梳理可知,自鸦片战争后至洋务运动开展之前,李鸿章家庭的教育内容以传统知识为主,教育内容较为单一,家庭更注重对科举人才的培养,家中出现了一批传统文人。

二、洋务运动至清末科举制废除前:教育内容包含中西学知识

19世纪六十年代,家中关键人物李鸿章在开办洋务的过程中开始质疑传统科举所培养的人才质量,他认为“科举中未必即有真人才,培养根本之道或不尽系此尔”[3]36,同时他逐渐意识到向西方学习的重要性,于是人才培养观念发生变化的李鸿章将西学逐渐渗透进家庭的教育内容之中,在洋务运动开展后至清末科举制废除之前,其家庭成员在延续学习传统知识的基础上,又增加了对西学内容的学习,家庭的教育内容发生变化,并且家中出现了一批洋务人才。

家中子弟延续着对传统知识的学习以应对科举,其中经史内容仍然处于重要的地位,李鸿章在其子学习的不同阶段先后聘请过彭禹卿、王罕斋、孔桂轩、胡厚甫、姚芷轩、范肯堂等先生教导其子在经史方面进行深入的学习,李鸿章也在闲暇时间对其子的功课进行教导与考察,处在此种学习环境下的家庭子弟多学有所成,如光绪三年,李鸿章对子弟功课进行考察后提到李经述“ 《诗》《书》《左传》三部,已成本背诵;《易》《礼》待温;《周礼》待读;作文、论诗,俱有笔意;书法能悬腕作擘窠字,由此深造,或可有成。”[2]78李经方则“诗文字论皆有可造”[4]。这段时间,一方面学习西方之风渐浓;另一方面自强之气愈固。因此,李鸿章家庭教育内容发生变化,家中子弟在学习传统知识时又更加侧重实用性方面,如李经述更加注重对有益于社会发展的内容进行学习,“凡有关治体者,皆洞悉源流,欲以适世用。”[5]李鸿章在为后辈挑选学习书籍时也注重与社会发展状况相联系,他认为“冯林一《校邠庐抗议》,于中国政治最得要领”[3]186,所以他把此书作为后辈的必读书籍,“牛孙等此时只能专攻五经,稍长循序渐进,此书亦不可少”[3]186。

当家中子弟对传统知识的学习有一定基础后,他们又开始学习相关西学知识,进入中西学兼习的过程。李鸿章为家中倡导学习西学的第一人,他于1863年创办上海广方言馆后写信邀请子弟前去学习,他给其弟写信提到“子弟如愿来学,望弟告我”[2]281,给儿子写信提到“吾儿待国学稍有成就,可来申学习西文”[2]43。随后他又把西学的学习渗透进家庭成员的教育之中,他尤其重视西文并将其视为学习西学的阶梯:“中国学西学,舍语言文字便无阶梯。”[6]所以他聘请毕德格、朱静山、丁家立等人教习子弟西文,待他们西文有所成就后再循序渐进地学习其他西学内容。如李经方起初跟随毕德格学习英文,他“志意专笃,手操铅笔,口诵话规,孜孜不倦”[7]359-360,当他学习英文有所成效时,他又在毕德格带领下“阅读了大量的外国报刊、书籍”[8],此后李经方于光绪八年至北洋大臣衙门,在李鸿章处理外交事宜的耳濡目染之下,他“渐明所以折冲坛坫之术”[9],而对这些内容的学习都为他日后从事外交方面的工作奠定了一定的基础。

日后李经方从事外交工作,出使日本、英国、法国等地的过程中又深化了对西学的学习,他在出使的过程中对当地的语言进行学习而可以流利地说法文、日文,还大量阅读西方书籍,了解达尔文、洛克等人的相关思想,最终达到“于各国风土人物,往来道里,均所熟谙”[10]的成果。他在光绪年间出使英国时,《泰晤士报》也对他学习西学的成果进行了评价:“他那充满魅力的举止和对西方科学与文化广阔的知识,使得他结交了很多朋友。”[11]李经迈也曾跟随毕德格学习西文,他“说一口流利的英文,接受了良好的英文教育”[12]。他还以其英文熟练为李鸿章担当过翻译。

这一阶段,家庭教育内容的变化带来家庭成员人才的变化。虽然家中子弟延续传统知识的学习并进行科举,但随着晚清中西交往的日益增多,国家对于外交人才的需求也逐渐增加,家中子弟又多从事了外交方面的工作。如李经方先是充任参赞官随刘瑞芬出使欧洲,随后又以其“通敏可用”[7]379而担任了三年驻日公使。甲午中日战争中清政府战败后,他随李鸿章前往日本签订条约,在李鸿章受伤后,李经方又因为精通西学并且拥有相应的外交实力而被任命为全权大臣,与日本商订了《马关条约》。光绪二十二年,李经方、李经述、李经迈随从李鸿章游历俄、英、法、美、德各国,李经方在此过程中又参与了《中俄密约》的签订。李经迈在光绪三十一年出使奥国,后还跟随贝勒载涛出国考察陆军。

由此可见,自洋务运动开展后至清末科举制废除之前,家庭成员的教育内容包含中学与西学且更加注重实用性。家庭的教育内容在这一时期的转变不仅培养了一批洋务人才并为家族的发展注入了活力,也为家庭教育内容的进一步转变做好了铺垫。

三、清末科举制废除后:教育内容多样化

清末科举制的废除切断了读书与做官的联系,此后随着社会形势的发展及教育制度的不断变革,家庭成员的教育内容又再次发生了改變,清末科举制废除后,家庭成员所接受的教育内容更加丰富多样并向科学教育方向转变,家中出现了一批多元化、多层次的新式知识人才。

不同于传统教育内容的单一,随着社会形势的发展及其对多元化人才的需求,家庭成员在这一时期所接受的教育内容也更加丰富,他们在不同的学段接受相应的教育内容,循序渐进地进行学习。小学时他们学习国文、书法写作、英语、算数等科目,中学时他们在延续学习小学所有的科目基础上又增加了对生物、化学、物理等内容的学习,相比之下,中学的内容更加多样化且学习的程度有所加深。至大学时则更注重专业化内容的学习,从而达到培养不同专业的技术人才的目的。对这一时期接受过高等教育的家庭成员所选择的专业进行统计后发现他们对于专业的选择多样化,其中金融与工科专业是最受欢迎的两个专业,而这两个专业又与当时社会的发展联系较为密切。

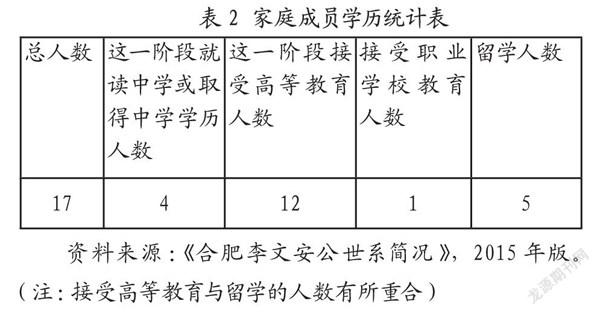

此阶段教育内容的转变再次影响了家庭成员的发展路线。经过统计后发现接受高等教育的家庭成员最多,占比71%左右,其中又有约42%的家庭成员选择出国留学以获得更高的教育,成为高级知识分子。除此之外,还有中学学历及职业教育学历的家庭成员。虽然家庭成员的学历高低不同,但他们都根据个人情况决定了自己的教育程度及专业,最终走向了教师、技术人员、工程师等不同的职业道路,工作与生活的地点也四散于各地。

清末科举制废除后,家庭成员所接受的教育内容更加多样化并更注重学以致用,家庭成员拥有了更多的成才方向与职业选择,家中培养了一批多元化、多层次的人才。

综上所述,李鸿章家庭的教育内容在近代经历了一个变化的过程,其转变既与大环境的推动有关,也与家庭成员的积极反思有着重要的联系。其家庭教育内容的变化主要经历了三个阶段,即洋务运动开展之前,家庭的教育内容以传统知识为主,教育的内容较为单一;洋务运动开展后至清末科举制废除之前,教育内容包含中学与西学且较为注重实用性,同时这一时期教育内容的变化还为家庭教育内容的进一步转变奠定了基础;清末科举制废除后,教育内容更加丰富且注重学以致用。随着社会形势的不断变化,家庭成员所接受的教育内容也在不断改变,这反映了其家庭对于人才培养观念的不断进步,而这种对人才培养的不断反思,也恰好反映了近代中国社会对人才需求的变化。

注释:

①齐辉、胡琴娥:《近代精英家庭教育的嬗变》,《贵州社会科学》2005年第5期;吴建章:《李鸿章家教刍论》华中师范大学2010年硕士论文;程军:《李鸿章家训中的读书思想对当代大学生阅读素养教育的启示》,《华北电力大学学报(社会科学版)》2018年第5期;程军:《李鸿章家训中的美育思想及对当前高校美育的启示》,《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2019年第3期。

②李鹤章于同治三年升为甘肃甘凉道。

③李昭庆于同治四年升为盐运使。

参考文献:

[1]朱勇.清代江南宗族法的社会作用[J].学术界,

1988,(04):40.

[2]李鸿章著,翁飞,董丛林编注.李鸿章家书[M].合肥:黄山书社,1996.

[3]顾廷龙,戴逸.李鸿章全集:第31册[M].合肥:安徽教育出版社,2008.

[4]沈云龙.近代中国史料丛刊第4辑[M].台北:文海出版社,1973:1337.

[5]李国松.合肥李氏宗谱:卷17[M].铅印本.1925:23.

[6]朱玉泉.李鸿章全书[M].长春:吉林人民出版社,1999:3089.

[7]雷禄庆.李鸿章新传[M].台北:文海出版社,1983.

[8]宋路霞.晚清第一家:李鸿章家族[M].重庆:重庆出版社,2005:192.

[9]沈云龙.近代史事与人物[M].台北:文海出版社,1973:109.

[10]周骏富.清代传记丛刊:第49册[M].台北:明文书局,1985:629.

[11]李文杰.晚清驻英使臣对外观念研究[D].湖南师范大学,2016:27.

[12]赵省伟.西洋镜:海外史料看李鸿章 上[M].广州:广东人民出版社,2019:72.

作者简介:

聂盈,女,山东泰安人,鲁东大学历史文化学院硕士研究生,研究方向:中国近代史。