咬合板的临床应用特点*

姜 婷 李 健 许桐楷 刘中宁 杨静文

根据国际专业组织定义[1],咬合板(Occlusal splint, Occlusal device, Occlusal appliance, bite plane, bite plate)是诊断和治疗用可摘式人工咬合面,可影响颌位关系。适用但不限于通过稳定咬合来治疗颞下颌关节病(Temporomandibular Disorder,TMD),也是不可逆咬合治疗、放射治疗、颌位调整前的诊断手段,还可以防止牙齿磨耗或脆性修复材料的损坏。咬合板可使用自凝树脂或热凝树脂制作,也可用弹性尼龙材经真空压膜成型。因为咬合板戴用时不需调磨天然牙,所以作为可逆性手段是咬合治疗第一期既保守治疗阶段使用的第一步装置[2]。咬合板种类繁多,使用目的和临床效果不同,临床医师尚缺乏对其临床适应证选择、规范化使用、治疗过程管理等的正确认识,也对其临床操作步骤和使用注意事项缺乏了解,本文拟从临床应用的角度结合临床效果加以阐述。

一、咬合板的分类

咬合板根据其形态和使用目的有多种类型,根据文献和经验大致可分成[3]:①不刻意改变水平向颌位关系的全牙列覆盖式咬合板,包括稳定咬合板又称平板垫、解剖式咬合板、垫式义齿、软弹性咬合板等。在习惯开闭口路径上确定颌位关系,不向前后及侧方引导下颌但可改变咬合垂直距离;②通过引导下颌向前后或侧方移动试图改变原有颌位关系达到特有治疗效果的全牙列覆盖式咬合板,包括下颌调位咬合板(下颌再定位咬合板)及以此为基础的解剖式咬合板、下颌前伸调位咬合板等;③特殊设计的局部咬合板包括前牙咬合板、后牙枢轴咬合板、后牙水动力型咬合板等。临床上最为常用的是全牙列稳定咬合板、软弹性咬合板、前伸调位咬合板、解剖式咬合板。

1. 全牙列稳定咬合板(Stabilization occlusal splint,Michigan type splint)

是覆盖上下颌全牙列咬合面的咬合板,咬合面呈平板状[3,4],多用单颌咬合板也可用双颌咬合板。单颌咬合板上每个下颌或上颌功能牙尖在对颌咬合板上呈均匀等强度的点状接触如图1所示。用于上颌时,下颌牙尖可沿上颌咬合板咬合面自由滑动并获得稳定咬合支持,双颌咬合板间也可自由滑动无侧方限制。单颌稳定咬合板多保持原有 平面,但双颌咬合板要先定出上颌咬合板下缘代表的 平面。一般来说,在保证强度的前提下稳定咬合板的厚度在2 mm以内,但是需要升高咬合垂直距离时按照所需厚度制作。

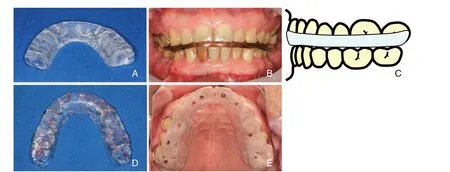

图1 全牙列稳定(平板)咬合板和戴用效果。A咬合板形成平板状的咬合面;B,C用于上颌时,下颌牙功能尖均匀接触咬合板咬合面;D咬合板上调;E经过彻底调,每牙有2个以上强度相等的点状接触

制作时先取上下颌牙列印模,让患者在习惯开闭口路径上小开口到预定高度,下颌不需要前伸后退或侧方移位,用咬合记录材料或烫软马蹄形蜡板记录升高咬合后前大后小的楔状颌间隙,不能简单地均匀升高咬合。模型上 架后画出模型上牙冠轴面外形高点线,制作覆盖全牙列的平板蜡型,使和对颌牙功能尖均匀接触,蜡型边缘进入冠部倒凹区1 mm以内,或者在前磨牙和第一磨牙处放置弯制卡环以加强咬合板固位,在舌侧放置钢丝增加抗折强度。用甲基丙烯酸甲酯塑料(透明塑料更为美观)装盒填胶后完成咬合板制作。戴入口内后进行彻底细致的调 。

2. 全牙列解剖式咬合板(Anatomic occlusal splints)

在稳定咬合板或调位咬合板基础上保持原有咬合接触增加窝沟斜面形成符合下颌运动轨迹和生理功能的半解剖形态如图2所示。一般作为升高咬合垂直距离进行咬合重建之前的诊断义齿使用,可以在单颌也可以在双颌使用。单颌解剖式咬合板在稳定咬合板的咬合面雕刻形态完成;双颌解剖式咬合板要在记录咬合垂直距离后在上颌咬合板上确定上前牙切缘位置(微笑时唇下暴露2 mm,位于下唇干湿线上)和 平面(结合年龄和唇高线形成微笑曲线,前牙区下缘和瞳孔连线平行,后牙区下缘和鼻翼耳屏线平行),然后制作下颌咬合板。可以在磨改上颌咬合板达到要求后用咬合记录材料记录上颌咬合板和下颌牙列的间隙,咬合板连同上下颌石膏模型上 架,去除咬合记录后制作下颌咬合板[5]。

图2 全牙列解剖咬合板戴用效果。A在稳定咬合板基础上形成咬合面解剖形态,方便在进食中戴用;B解剖式咬合板戴用后面观;C先确定咬合垂直距离和上颌咬合板的 平面;D再进行下颌咬合板的制作

3.垫式可摘局部义齿(Removable partial denture with bite plate)

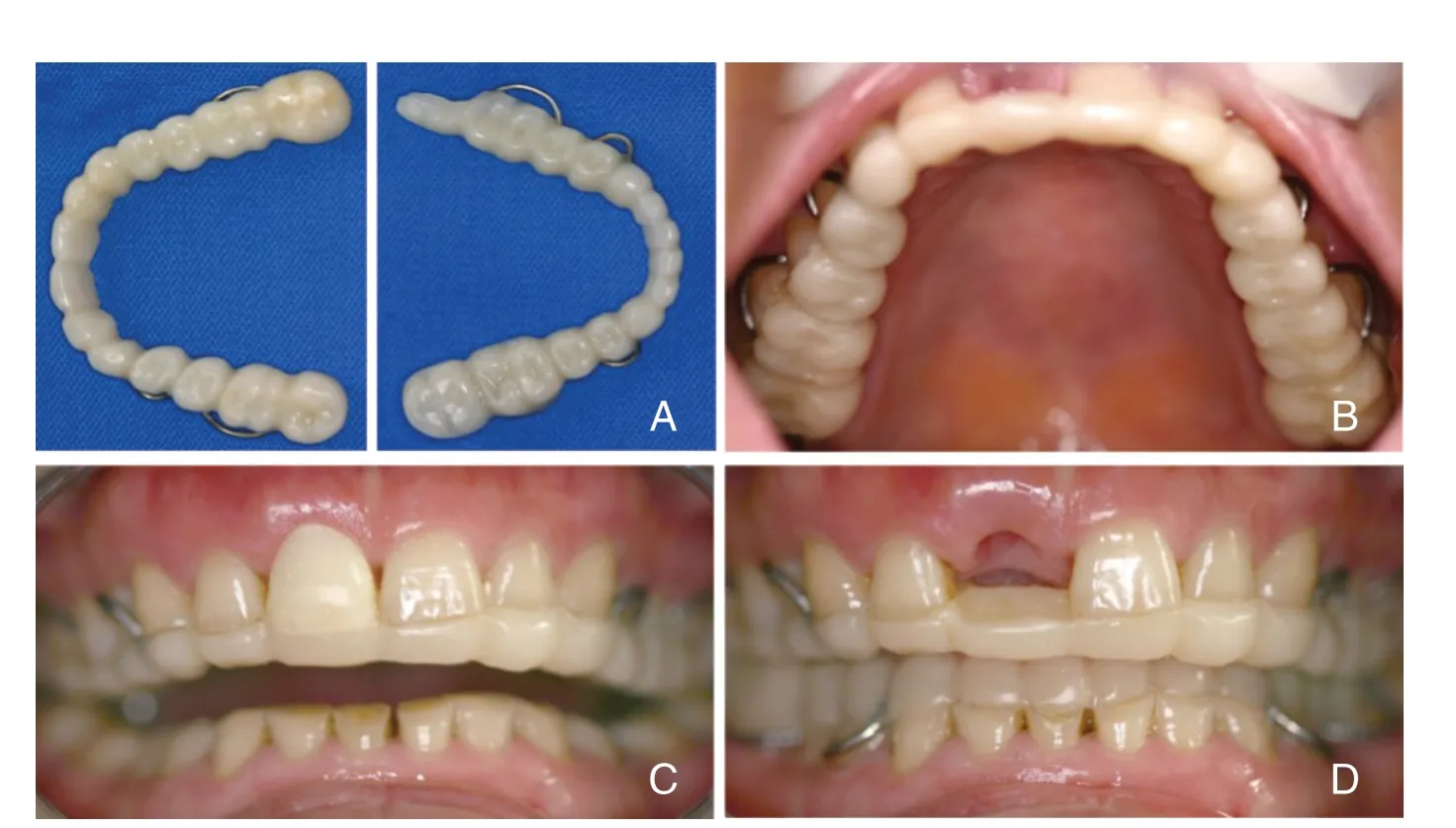

需要进行咬合板治疗但同时有牙列缺损时,在缺牙区排列人工牙,在余留牙上形成咬合板,各部分接合成为一体的 垫式义齿。在改善咬合接触或颌位关系的同时修复牙列和牙槽嵴的缺损如图3所示。多用在咬合板治疗和正式修复之间的过渡期,也有患者长期戴用。

图3 垫式可摘局部义齿戴用效果。可同时升高咬合垂直距离和修复缺失牙齿。A重度深覆 同时有后牙缺失患者;B 垫式义齿升高咬合垂直距离和进行牙列缺损修复;C 垫式义齿的 面观

4. 软弹性咬合板(Resilient occlusal splint, Soft occlusal splint)

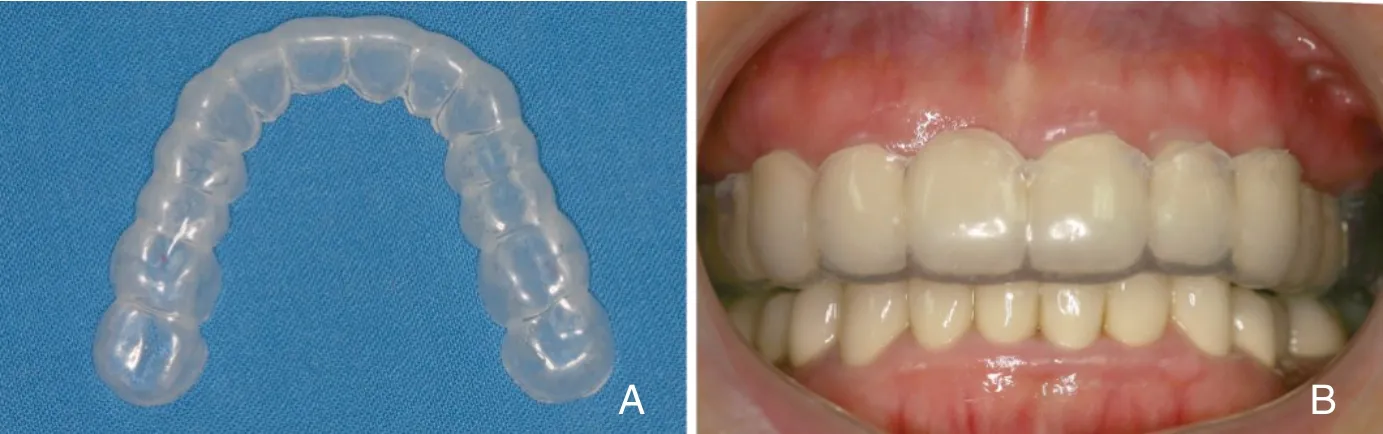

是覆盖全牙列的用弹性材质压制而成的软性咬合板[3]如图4 所示。可用于上颌或下颌。根据预成弹性材料的厚度,压成后有不同的厚度,通常为0.5 mm-1.2 mm。制作方法:将石膏模型放在抽真空加压的专用压膜机底座上,弹性材料被放置在上方加热软化后,被强力吸引和加压到模型上形成和牙冠形态一致的模板,用弯头钢剪沿牙列颈部剪切后修改成形。弹性材料具有透明性,戴用后对美观影响小,异物感也相对较少。但是尼龙和树脂很难直接发生化学结合,因此无法在软性咬合板上填加树脂调整颌位关系,使用中很难打磨,不易调 。

图4 软弹性咬合板和戴用效果。A真空压膜成型的尼龙制软性咬合板;B咬合重建修复后为了保护修复体戴用软性咬合板正面观

5. 下颌调位咬合板(Mandibular orthopedic repositioning appliances,MORAdevice)

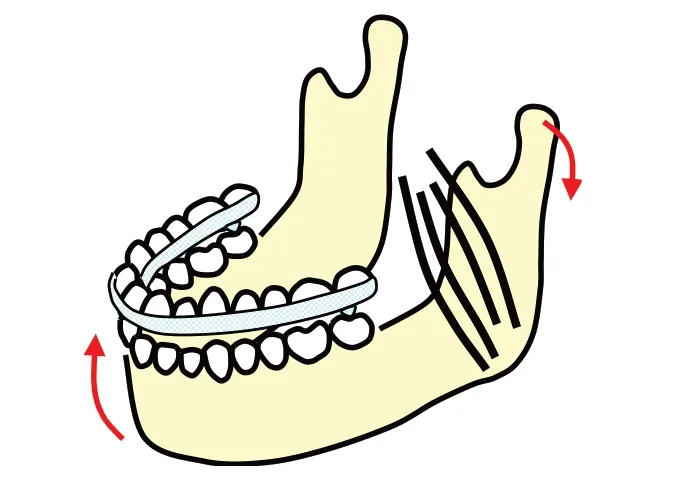

下颌调位咬合板是为了引导下颌进入治疗性颌位,达到调整下颌位和改善神经肌肉平衡的目的[1],在全牙列稳定咬合板的基础上通过添加树脂或磨低局部形成凹凸形态,使下颌闭口时被引导到侧方或前方的预定位置如图5 所示,也称作再定位咬合板。其中下颌前伸调位咬合板(Anterior repositioning splint, ARS)最具代表性[6,7],可引导下颌轻度前伸从而有助于可复性关节盘移位患者调整盘突关系,改善咀嚼肌疼痛和关节弹响等症状。引导患者下颌前伸到刚好发生关节弹响后闭口咬合,待添加的树脂固化后磨除过高部分,使面凹凸痕迹不深于1 mm,去除咬合干扰,达到全牙列咬合均匀接触如图6 所示。下颌闭口到终止位时必须稳定而不出现滑动。下颌前伸状态时的咀嚼肌(咬肌和颞肌前束)肌电活动低于在正中颌位时,因此有缓解肌紧张的作用。

图5 下颌调位咬合板使用效果。A牙齿中度磨耗牙本质敏感患者,右侧后牙反 ;B下颌偏斜;C下颌调位咬合板升高咬合垂直距离,右侧厚于左侧;D下颌偏斜得到改善;E用 贴面、种植支持固定桥等修复体稳定调整后的颌位,缓解症状

图6 下颌前伸调位咬合板的戴用。A在稳定咬合板基础上加自凝树脂形成凸凹结构;B患者在习惯性闭口位咬合;C被咬合板引导前伸到弹响刚发生的位置闭口

6. 前牙咬合板(Anterior deprogramming device,Relaxation splint, Anterior splint, Luciajig,Nociceptive trigeminal inhibition tension suppression system,NTI-tss)

是只做在前牙区的局部导板如图7 所示,又称作松弛咬合板、去程序化咬合板、卢西亚夹具等[8]。闭口时只有下颌前牙切缘接触咬合板,后牙无咬合接触。设计这种咬合板是为了阻断后牙咬合干扰可能带来的不良刺激和降低咀嚼肌活动量,缓解肌紧张疼痛,也可用于引导正中关系和记录上下颌位关系。制作时根据需要设置一定厚度的前牙水平面或斜面导板,使后牙脱离咬合接触。

图7 前牙咬合板[8]

7.后牙枢轴咬合板(Pivot splint)

这种咬合板是在稳定咬合板咬合面最后区域用塑料堆成一个尖形突起成为枢轴,如图8 所示。使用这种咬合板的目的是试图在闭口时使下颌以枢轴为支点发生旋转,在闭口肌的作用下,颏部向上后而拉髁突向下,有助于不可复性关节盘移位时的盘突复位以及减少髁突对关节盘的压迫。但是在髁突已发生粘连时不能使用。枢轴的高度要大于息止颌间隙,只靠闭口肌的作用不能达到充分效果时可借助颏兜等头部牵引来增加作用力。

图8 后牙枢轴咬合板调整髁突位置

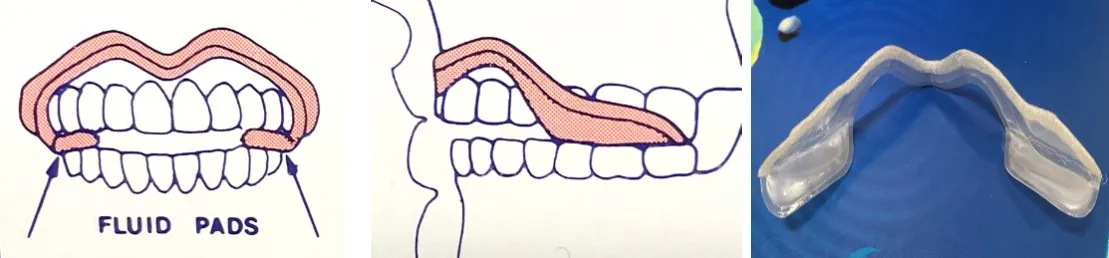

8.后牙水动力型咬合板(Fluid pads)

这是一种特殊制作的弓形预成后牙区水垫,如图9 所示。商品名为Aqualizer (Jumar 公司,日本)。咬合板为透明软塑料压制而成,密闭中空内有液体,戴入咬合板后,后牙区咬合在水垫上,前牙区不发生接触。受压后液体可在牙弓两侧之间流动,使咬合力均匀分散到双侧后牙上。

图9 后牙水动力型咬合板

二、咬合板的临床适应证选择和使用方法

1.全牙列稳定咬合板

临床适应证:主要用于诊断性解除可能存在的咬合接触异常及缓解颞下颌关节和咀嚼肌功能紊乱造成的疼痛症状。其主要作用如下:稳定颌位关系;诊断性升高咬合垂直距离;使升颌肌受到强制牵拉及功能疲劳后降低肌张力,缓解肌紧张症状[9];减小咬合接触不平衡造成的双侧咀嚼肌的神经肌肉活动差异;合理分布咬合负担,避免咬合力在个别牙或局部集中,缓解或解除咬合干扰部位牙周膜本体感受器的不良信号传入及阻断中枢神经的反射性反应。下颌位置不良时,允许下颌自由滑动寻找最适下颌位。

使用方法:因为稳定咬合板呈平板状无法咀嚼,所以让患者在进餐以外时间和夜间戴用,每日戴用时间总和在16 小时以上。戴用初期每周复诊观察其症状改善和咬合接触情况,及时给以调改。因为咬合关系有可能在肌功能及关节结构得到调整后出现变化,需要反复检查并调整咬合接触关系,保持闭口位每牙2 点以上全牙列均匀点状咬合接触。一个月后复诊如果关节肌疼痛和开口障碍有改善时可将咬合面调改出解剖形态并进入长期观察。终止使用的时期和指征为:戴用一个月后症状无明显改善或者加重,应该重视其它综合治疗方法,包括理疗、药疗、下颌运动训练、心理治疗等综合治疗,及时停用咬合板。需要延长治疗时逐渐减少戴咬合板时间,观察患者症状改善情况,在6个月内终止使用。

2.全牙列解剖式咬合板

牙列重度磨耗、咬合垂直距离降低,需要进行咬合重建时在稳定咬合板的基础上磨改成有助于进食的解剖式咬合板。咬合板的厚度按照升高咬合垂直距离的需要而设定。患者需要戴着咬合板进食,所以咬合板的外型和大小要尽量接近天然牙,提高舒适度。戴用咬合板共计3个月后通过临床和影像学检查进行颞下颌关节及咀嚼肌功能再评价,颞下颌关节影像学检查(许勒氏位片、CBCT、核磁共振等[10,11])确认对关节内部结构没有不利影响后进展到下一步的咬合重建修复过程。

多牙缺失尤其是后牙缺失可造成颌位不稳定和咬合支持下降,需要诊断性升高咬合垂直距离时使用。义齿厚度按照升高咬合垂直距离的需要而设定。可用于有颞下颌关节或咀嚼肌功能紊乱症状(疼痛、易疲劳等)患者进行牙列缺损的诊断性修复,也可在明确其作用后长期使用。

4.软弹性咬合板

软性咬合板可以缓冲咬合压力、保护天然牙和固定修复体、减轻牙齿磨耗程度和杂音。主要用于缓解颞下颌关节及咀嚼肌功能紊乱造成的疼痛症状和夜磨牙、紧咬牙等口腔副功能的对症处理。如图10 所示,也用在咬合重建后的修复体长期维护。推荐使用完成厚度大于1 mm 的咬合板,便于缓冲压力和耐久实用。

图10 软弹性咬合板诊断性治疗咀嚼肌功能紊乱。A老年女性患者原因不明双侧颞肌、咬肌疲劳疼痛半年,颞下颌关节检查无特殊异常;B,C牙齿排列不齐,咬合检查右侧后牙咬合轻;D软性咬合板戴用2周后肌痛症状缓解

5.下颌调位咬合板

用下颌调位咬合板有可能通过暂时性矫正下颌位置而达到缓解症状的目的,用于有明显的下颌位置异常并有颞下颌关节或咀嚼肌症状时,比如有双侧髁突位置明显不对称、下颌偏斜、平面偏斜、盘突关系不协调等情况时。咬合板的厚度按照下颌调位所需确定,在满足设计的前提下尽量薄。调位咬合板多在进食以外时间和夜间戴用,每日戴用16 小时以上。为了提高效果也可全天使用。初戴后必须每周复诊以便及时调整颌位及咬合接触关系。戴用1-3个月后停用或往下一步进展。

而前伸调位咬合板的适应证为有可复性盘移位伴开口初和闭口末关节弹响患者,拉下颌前伸到盘突复位状态并通过咬合板引导下颌闭口到此位置,留出空间余地等待关节盘向后方复位到关节结节后斜面如图11 所示。也可使用在不可复性盘移位在手法复位后的效果稳定时[12,13]。一般在用餐以外时间尤其在夜间戴用。戴用咬合板后多数患者弹响消失,摘下后弹响持续或减轻,停用后部分患者弹响复发。咬合板可以再次戴用但戴用1-3个月仍不能减轻关节弹响时,则应该停止戴用并更换治疗方法。戴用有效时,戴用时间也不宜超过6个月,观察弹响发生情况,逐渐只在夜间戴用,最长使用期短于一年。

图11 下颌前伸调位咬合板用于治疗可复性关节盘移位。A可复性关节盘移位患者MRI检查影像;B习惯闭口位咬合;C下颌前伸到弹响发生后可见接近对刃位;下颌前伸调位咬合板戴用后引导下颌闭口到前伸位

单纯轻声弹响可通过开口训练得到减轻而不一定使用咬合板[14]。笔者的方法是让患者增强二腹肌等降颌肌群的活动,在髁突不发生前移的状态下单纯旋转达到开口。开口训练的目的是使患者养成靠髁突铰链运动实现开口的习惯并控制开口量限制髁突前移,以能满足生理需要为适度,避免出现弹响。

6.前牙局部咬合板

主要用于升颌肌功能亢进开口困难及双侧肌活动不均引起下颌开口偏斜的情况,也用于夜磨牙的对症治疗。但是,戴用这种咬合板有可能增加对颞下颌关节的负荷,有时会增加关节区的疼痛。所以,仅用于关节区无痛,肌局部有明显压痛的患者。前牙斜面导板是在前牙咬合板上形成斜面诱导下颌向前或退后,用以积极改变下颌前后位置的情况。前牙导板一般只在夜间戴用,戴用时间不超过3个月。局部咬合板具有一定的正畸作用,长期戴用后咬合板下牙齿会被压低,其它牙齿过长,致使摘掉咬合板后出现牙齿开 。因此,必须由专科医师指有明确适应证时才能短期使用。

7.后牙枢轴咬合板

该咬合板的使用目的是调整髁突位置,但髁突移位效果并不稳定,有可能改变关节内部结构造成二次伤害,因此不推荐轻易使用。即使使用,最长不超过三周时间,需要医师具有深厚专业知识和丰富的临床经验,需要短期频繁复诊观察。

8.后牙水动力型咬合板

由于是预成的,在就诊当天就可戴上,用于均衡双侧咬合压力,继而调整双侧咀嚼肌张力,主要用于缓解咀嚼肌急性疼痛。试戴后观察症状变化和咬合变化,为明确诊断和制定治疗方案提供参考。该咬合板使后牙升高1-2 mm,戴用后有肌疲劳感,只适用于2、3天之内的短期戴用。

三、咬合板的调方法

各种类型的硬性咬合板都必须经过彻底的调(Occlusal adjustment, occlusal reshaping)才能交给患者使用。调 的目的是达到均匀的咬合接触、消除咬合板上的咬合干扰、调整颌位[15]。调 不当甚至会带来医源性不良后果。具体方法如下:

(1)使用器具 需要准备厚度各为40μm、80μm(绢)、100μm、200μm 的各色咬合纸(如红色、蓝色或黑色、绿色)以及厚度为8μm 和12μm 的金属箔,用于检查咬合接触程度;准备磨改器具如钨钢大圆钻、菠萝钻、打磨抛光工具等调磨和光滑表面。

(2)调 步骤 咬合板在口内完全就位后,先检查在习惯闭口位的咬合。将两条红色咬合纸同时放在牙弓两侧。闭口轻咬,然后以中等强度叩齿。取出咬合纸,观察咬合板上的咬合纸印记。磨除接触过重部分达到全咬合板上多点均匀接触。然后换蓝色咬合纸放在 面,做下颌前伸滑动,观察前牙或尖牙引导情况,调改咬合过高和咬合干扰点,实现前伸时前牙多点均匀引导而后牙脱离咬合接触1 mm 左右如图12 所示。再更换其它颜色咬合纸分别检查下颌侧方运动和后退运动,同样磨除咬合过高和干扰点。注意进行下一步检查磨改时,保留先前印记的咬合接触点,保证咬合垂直距离不变。如果单纯调 难以达到均衡的咬合接触,可在咬合板上添加自凝树脂,在面团初期让患者不断作叩齿、前伸和侧方运动,让对颌天然牙尖的形态和运动轨迹刻在咬合板的咬合面上,形成和功能运动相协调的咬合面尖窝形态。硬化后磨去多余树脂,使窝沟深度小于1 mm,磨改修型完成咬合面形态的成形。多数牙缺失则咬合板上可形成平衡 ,即下颌前伸时后牙也接触,侧方运动时非工作侧也接触;而天然牙或种植体支持牙列,则形成前牙或尖牙引导而后牙或非工作侧脱离咬合接触的模式,如图13 所示。戴咬合板后重点要观察症状体征的变化和根据颌位和咬合接触的变化进行随后的检查调改。只有这样才能安全有效的提高治疗效果。

图12 咬合板上的调 。A上颌咬合板初步完成,红色显示习惯闭口位上咬合接触点,主要在上颌功能尖附近,蓝色显示下颌前伸及侧方滑动时咬合接触点;保留红色印记即正中支持,去除多余的咬合接触;B下颌咬合板初步完成,咬合接触点主要在下颌牙功能尖附近

图13 天然牙支持咬合板要避免咬合干扰。A上颌稳定咬合板,下颌牙尖均匀接触上颌咬合板的咬合面;B下颌前伸时后牙脱离咬合接触;C下颌侧方滑动时非工作侧脱离咬合接触

(3)咬合板上咬合接触的要求 稳定咬合板的咬合面呈平板状,咬合接触部位以点为中心呈小的浅凹状,接触部位为每个功能尖处1到2点接触,接触程度均等,避免紧密嵌合,接触部位尽量接近牙长轴以利于 力传导。接触点以外的部分形成平板状。稳定咬合板容易达到均匀一致的咬合接触,不容易形成干扰。解剖式咬合板多由稳定咬合板修改而成,保持稳定咬合板上的咬合接触,加深窝沟使 面呈近似天然牙形态,但是窝沟深度不超过1 mm,避免过陡牙尖和窝沟影响下颌运动。每牙功能尖处1到2点咬合接触,程度均等,避免紧密嵌合,咬合接触点尽量接近牙长轴以利于 力传导。因为有牙尖形态,调 不彻底或牙尖过陡容易形成咬合接触的不均匀、不稳定和干扰。调位咬合板的面有均匀咬合接触,避免咬合干扰,窝沟深度不超过1 mm,必须在调 后打磨抛光。软弹性咬合板呈均匀广范围咬合接触。

四、咬合板的疗效

报告咬合板临床疗效的文献多见[7,8,10-12],但是其中一些研究缺少严格的科学性设计。因为TMD具有自限性,部分临床症状可自行得到缓解,而有缺陷的研究设计是仅观察戴咬合板后的疗效而不设立空白或假性对照,所以难以判断是否咬合板起到治疗作用。另外,没有严格的患者分组或者具体分类阐述不清,关节内部病变和咀嚼肌功能紊乱的治疗机制不同,治疗效果混杂而无法辨明。

近年的一项对随机对照临床研究的系统综述具有一定的参考意义[16],该综述从众多研究报告中筛选出11项临床研究,平均随访4个月时间。结果显示咬合板对下颌运动范围有积极影响,对减轻慢性疼痛和疼痛程度有积极作用,配合低能量激光等综合治疗有更好效果。戴咬合板后颞下颌关节弹响和开口受限有所改善,另外,患者的抑郁和焦虑症状有所改善。另一项对48个随机对照临床研究的系统分析报告显示[3],将TMD患者分成空白对照组和戴无咬合接触咬合板、平板稳定咬合板(HSS)、软性咬合板、预成咬合板、迷你前牙咬合板(NTI-tss)、前伸调位咬合板、自行关节维护咨询疗法结合稳定咬合板(CT+HSS)的治疗分组,观察患者疼痛缓解、疼痛程度、开口度、关节弹响的变化。分析显示在关节源性TMD患者里,和对照组相比,CT+HSS、下颌前伸定位咬合板、咨询疗法结合平板咬合板、NTI-tss均能显著减低疼痛;在肌源性患者里,软性咬合板、稳定咬合板、NTI-tss、咨询疗法均能显著减低疼痛;前伸调位咬合板结合咨询疗法能显著减轻关节弹响;前牙局部咬合板和稳定咬合板都对开口受限有效;无论对关节源性还是肌源性TMD,稳定咬合板的效果都具有中等以上可靠性。

也有研究对比2 mm厚弹性橡胶软性咬合板和丙烯酸树脂平板咬合板的效果,结果两种咬合板都可以改善症状,而软性咬合板效果更优[17]。还有研究选择具有关节疼痛、开口受限和关节杂音的第1、2期关节内结构紊乱成人TMD患者戴用前牙咬合板[8],用视觉模拟评分均值(VAS)进行疗效统计,结果颞肌症状从21.2%降至11%,咬肌症状从12.6%降至7%。研究认为咬合板对咀嚼肌有明显作用,可有效用于颞下颌紊乱病的早期治疗。

还有研究显示咬合板治疗和心理治疗都对TMD疼痛患者有短期效果,但无显著差异或咬合板治疗有微弱优势[18]。说明暗示和心理安抚作用不容忽视。精神心理因素在TMD发病中起重要作用的有精神压力、躯体症状和情绪障碍。TMD疼痛患者对于躯体刺激的反应敏感于常人,不但对负面刺激,对正面刺激也很敏感[3]。病情解释和咬合板治疗较单纯病情解释和非咬合板治疗有更好的缓解疼痛效果,有益于减轻患者的焦虑情绪,调动自我修复能力。因此咬合板的心理安慰和暗示作用不能否认。

五、咬合板使用注意事项

由于咬合板使用的可逆性,结合其应用效果,笔者建议尽量使用全牙列覆盖式咬合板,首先是稳定型咬合板然后是解剖型咬合板,咬合板必须彻底调 ,使咬合接触均匀或达到设计要求,避免产生新的咬合干扰。局部咬合板可能产生正畸力,造成不可逆改变,因此需慎重使用局部咬合板。除非需要升高咬合垂直距离,咬合板应该尽量薄而精巧。咬合板戴用初期应该每周复诊,观察疗效及是否有不良反应出现,要给予及时调改。以后每月定期复诊,根据颌位和咬合接触的变化相应调 以保持均匀稳定接触。咬合板本身应该有足够强度。尽量使用上颌咬合板,有利于美观和对颌位的控制。控制咬合板的戴用时间在半年之内不超过一年。戴用咬合板后短期效果不明显长期效果也不肯定时,应该及时停用咬合板。对伴有心理问题的患者,咬合板使用前要充分医患沟通,慎重使用。

六、结语

颞下颌关节紊乱病和咀嚼肌功能紊乱的致病和发病因素多样,必须考虑综合因素和多手段综合治疗方法。咬合板作为初期诊断和保守治疗方法之一在TMD诊治中是可逆和有效的,咬合板主要用于稳定咬合、解除咬合干扰、调整颌位关系、平衡咀嚼系统神经肌肉活动、缓解肌紧张,也有一定的心理治疗作用。对咬合板的正确认识和临床使用可以帮助医师提高疗效,帮助患者缩短病程。但是其作用机制和应用的精确管理尚需更多的研究和探讨。