爱似狂风 锋如利刃

—— 音乐剧《风刃》创作纵横谈

郑永为

如狂风,来去无踪;似利刃,锋锐无敌。这是音乐剧《风刃》选题立意的生发点,也是主创对这一谍战题材的精准提炼。而在总体架构上,该剧力求将本土化、谍战化、音乐化这三条线索拧成一股绳。中国戏剧家协会顾问、当代著名剧作家罗怀臻认为《风刃》是一部标准的谍战题材音乐剧,有华丽的场面,浓烈的情感,复杂的关系,也有强烈的戏剧冲突和情节起伏。正义与邪恶、爱情与牺牲交织在一起,人物设置有一些行当化、脸谱化,在理想层面和精神层面黑白分明。该剧情节扑朔迷离,人物关系错综复杂,有一种崇高的情感贯穿其中。《风刃》在沈阳本土化、谍战化、音乐剧化这三点上,是非常值得肯定的。

一

沈阳是共和国的工业重镇,而音乐剧在戏剧领域也有着工业化的特质。但在音乐剧创作呈现井喷之势的当下,东北音乐剧创作的重心主要还是在大学校园,因此沈阳国有专业院团排演《风刃》,不仅对辽沈音乐剧发展产生巨大的促进作用,也必将对开创东北音乐剧创作的新局面产生推动力。中国演出行业协会副会长宋官林认为以沈阳话剧团《搭错车》[1]为标志,音乐剧20世纪80年代在沈阳就有雏形,当时还没有音乐剧的概念,而是将其界定为歌舞故事剧。《搭错车》当时风靡全国,还在北京工人体育场举行过千场纪念演出,这在他的记忆中印象很深。解放战争期间,东北因其独特的战略位置和重工业基础成为国共必争之地,无数英烈在这里谱写了数不胜数的谍战故事。然而由于历史原因,他们的奋争和牺牲常常秘而不宣,致使谍战题材的戏剧作品非常少,这也为音乐剧《风刃》的排演提供了广阔的空间。罗怀臻进一步指出在工业文明时代,沈阳在全国人民眼中非常工业化、城市化、现代化。《风刃》这个题材放在这个历史悠久、民国时期又比较发达的城市,具有音乐剧创作、演出、传播的土壤。因此音乐剧《风刃》也是非常适合沈阳排演的一部作品。

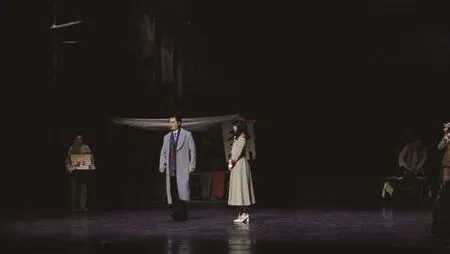

河南省文化艺术研究院副研究员李红艳认为,《风刃》题材抓得非常准。辽沈战役前夕的谍战是沈阳的地域题材,而挖掘本地域的题材是本地国有文艺院团的责任和使命。以音乐剧这种世界的舞台样式表现地域题材,就更有走向全国的可能性。该剧极力追求了音乐性和戏剧性的结合,剧本具有鲜明的舞台气质。该剧《风刃》在场景设置、音乐创作、舞台呈现上,力求通过与地域文化的深度融合强化地域性。而鹿鸣春的舞池、南湖泛舟、中街接头等情节也都有极强的代入感。音乐剧《风刃》的编剧石俊来自上海戏剧学院,他的祖辈曾在沈阳生活。他从三十多个真实的事迹中选出了八个原型故事,现在看到的剧本其实是其中三个故事糅在一起的。面对历史上丰富的素材,他认为如何将这些人物整合在一起,如何使当代观众接受,如何在时空背景上将沈阳的特点体现出来,这些都是创作中需要考虑的问题。音乐剧《风刃》的人物设置比较丰富甚至略显繁复。男主角是英俊勇猛的中共地下党员赵淮轩,他毕业于中央陆军大学第九期即黄埔第十五期,曾随新一军赴缅参战,后作为中校作战参谋调任东北剿总。面对沈阳复杂的情况与繁杂的各方势力,敌友难分,步步惊心,令他愈发谨慎。他的恋人童雅是本地人,毕业于流亡的东北大学医科,曾在云南战地医院工作,也就是在那里她与赵淮轩坠入爱河,回到家乡后在奉天医院担任护士。同为地下党的李延与朱曼筠是一对假扮夫妻,“丈夫”任东北“剿总”少将参议,“夫人”主要负责秘密电台。中统高级特工出身的杨厉冰是地下工作者,面对的最强悍反派,他是东北“剿总”副参谋长挂中将军衔。而沈阳警备副司令白作项是东北军参谋长出身,对沈阳城有着故土情深的复杂情感。他的女儿白丽珠毕业于重庆军统电讯班,是东北“剿总”电讯处上尉译电督察,她对赵淮轩一见钟情,也被赵淮轩利用获取情报。此外,在中共地下工作者中,汪士坚也是个灰色的人物,他经营的中药铺实为我党地下联络点,最终被俘后不堪忍受凌辱自绝身亡。因而,双方阵营中的两组群像层次比较丰富,也有着复杂的人物关系。

二

谍战是《风刃》故事展开的线索,但浓烈的情感才是音乐剧表达的方式,正是主人公人性与党性、爱情与信仰的抉择,赋予了《风刃》情感迸发的冲击力。西湖论坛秘书长沈勇指出,该剧的一度创作将叙事和抒情有序结合起来,整部戏写得张弛有度,抒情部分文采飞扬,情节的推进和氛围的营造都做得比较好。故事情节比较生动,有悬念和紧张度,人物形象也比较鲜明。音乐剧《风刃》符合当下“四个讴歌”的主旋律,又有沈阳地域文化的表达,推出这部讴歌英雄的音乐剧,对沈阳乃至全国都是有价值、有意义的选题。赵淮轩深爱着恋人童雅,白丽珠又钟情于赵淮轩,一面是个人的情感又无从解释,一面是情报的考量也无法割舍,这就使三者陷入了一个情感的漩涡,构成了一个无法结构的情感框架。

《中国戏剧》杂志副主编靳文泰认为,音乐剧《风刃》的故事贯穿着强烈的英雄气概,是一部礼赞英雄的作品。该剧将浪漫主义精神、爱国主义精神、革命英雄主义精神深度糅合,彰显了中国人民争取解放的坚强意志。在文本上该剧唱词情感饱满,与浓厚的精神书写交织在一起,豪迈激昂的冲击与婉转悠扬的动听交相辉映,展现出中华民族的骨气与韧性、斗志与力量。编剧将多年的舞台经验和对音乐剧的深度理解融入战争的叙事和英雄的塑造中,是革命历史与家国情怀的一种凝聚。音乐剧《风刃》故事铺陈的线索清晰而流畅。1945年初秋,正当日寇铁蹄下奋争14年的沈城人民得到解放的时候,国民党将远在东南亚和云南的最精锐的美械远征军空运到沈阳,在抗战中英勇建功的新一军中校参谋赵淮轩也身在其中。他就是插在敌人心脏的一把利刃,不仅多次历经风险传出重要军事情报,甚至巧妙修改作战命令致使敌军落入我方包围圈。国民党部队在遭受一系列失败后派遣东北剿总副参谋长杨厉冰展开调查,他从侦听电波中得知其内部也许有一个代号为“风刃”的卧底,于是一场没有硝烟却惊心动魄的较量展开。最终,赵淮轩利用白丽珠接近白作项终获城防图,然而就在他准备奔赴解放区时,却发现未婚妻童雅的身边已是重重设伏。深深眷恋,即将别离,也许自此天各一方,今生无缘再见一面,然而此时却无从道别。与此同时,李延被押解到已被折磨得遍体鳞伤的“夫人”朱曼筠面前,杨厉冰告诉他们已经起获了电台密码本,如果再不招供就将被处决……赵淮轩与童雅,李延与朱曼筠,是两组并置的人物关系,一边是生离,一边是死别,他们有自己义无反顾的选择,共同诠释着人性与党性、爱情与信仰,演绎着舍生忘死、无怨无悔的主题。

三

上海艺术研究中心副研究员杨子认为,本土化的红色题材是非常适合当下的一个创作方向,也比较容易获得各类基金的资助。该剧是为沈阳量身定做的,将原生态文化融合其中,尤其东北特有的音乐元素,强化了具有东北特色、沈阳特色的音乐剧风格。编剧具有明显的导演思维,为音乐、舞蹈、舞美提供了非常好的创作空间。总的来看,整个故事悬念迭出,扣人心弦,抒情和叙事结合得非常好。人物形象鲜明,适合普通大众的审美需求。

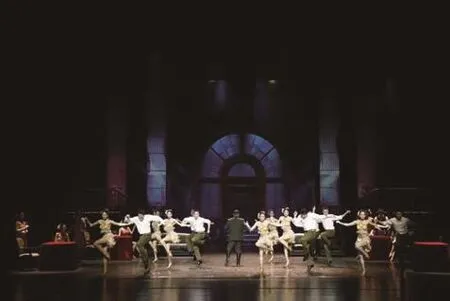

音乐剧的音乐创作是重中之重,《风刃》在音乐上致力于探索地域化和多样化的兼容,具有鲜明的东北风格和丰富的韵味。舞台上人物的唱段丰富而富于变化,独唱、二重唱、四重唱转换自如。二重唱《喜欢你的天真》浓情蜜意,四重唱《生离死别》深情凝重,男声二重唱《论画》内涵隽永,男声独唱《忐忑》紧张刺激,而最后的独唱《最后的道别》则是浑厚悠远。男高音赵淮轩的清澈激扬,女高音童雅的纯净深情,男中音李延的浑厚稳健,女次高音朱曼筠的圆润悦耳,而杨厉冰的男低音则低沉阴郁,白作项的男中音也层次丰富,他们形成了丰富的变奏与和谐的共鸣。尤其是《小春抗活》等东北小调的揉入既渲染出老沈阳市民在北市场的烟火气,也烘托出浓重的东北味道和生活气息。而在“醉生梦死”一场爵士乐的节拍,很好表现了国民党军官精神上的迷茫和生活上的糜烂。此外,舞蹈也很好地融入了整体剧情。

在舞台呈现上,该剧充分采用当代科技,无论舞美、道具都具有十足的现代感。舞台设计具有东北民国时期典型的东洋风格,建筑并不巍峨却精细雅致。人物形象和服装设计俊美而时尚。该剧导演田敬阳表示,这部戏是受到真实的人物原型启发而产生的创作,故事情节和基本脉络尊重史实,但强化了跌宕起伏的谍战味道。该剧人物众多、性格和形象各异,舞台呈现时希望通过多时空的表现,使这部剧具有更多可看性和现代性。音乐方面力求悦耳上口,采用多种演唱形式,多媒体呈现使用了裸眼3D,在舞台上呈现出惊艳的视觉效果。

沈阳是解放战争的转折地,辽沈战役解放了东北全境,更吹响了解放全中国的号角。在最深的夜色中,是风刃正在刺破黑暗;有着最深沉的爱恋,在离别时却来不及说声再见。有些人英勇斗争壮烈牺牲,有些人严守纪律隐姓埋名。英雄的爱虽在不言中,却要用一生去默默守候。黎明前至暗时刻无名英雄的殊死搏斗惊心动魄,天各一方无言守望最后却只有一句今生无悔,让泪水挥洒在剧场里,也铭刻在人们的心中。

注释:

[1]歌舞故事剧《搭错车》是20世纪80年代的现象剧目。由沈阳话剧团根据台湾同名电影创排,陈欲航、王延松编剧,王延松导演,几年间在全国22个省200余个城市演出1460场,1987年2月在首都工人体育场举行了“千场盛典”,曹禺走上舞台称“这是大话剧”。