城市轨道交通设施安全智能监测预警系统设计

汪 波,腾 骞,鲍 枫,宋晓敏

(1. 北京市地铁运营有限公司,北京 100044;2. 北京隽德科技有限公司,北京 100084;3. 北京市智慧交通发展中心,北京 100073;4. 交通运输部科学研究院,北京 100029)

随着中国交通基础设施建设的快速发展,城市轨道交通已成为大中城市公共交通的主要组成部分。截至2020年12月31日,中国内地共有45座城市开通城轨运营里程7969.7 km,运营车站达到4 681座。由于城市轨道交通准时高效的优势,越来越多出行者更愿意选择此类出行方式。以北京市为例,2020年城市轨道交通运送乘客 22.94亿人次,选择轨道交通出行的比例占公共交通出行的56.11%。

城市轨道交通系统建设复杂,涉及巨量设施,一旦重要设施出现故障,可能在环境相对封闭的地下空间内造成严重安全事故。为了预防轨道交通事故的发生,保证人民生命安全财产,有必要开发一套城市轨道交通设施安全智能监测预警系统。已有城市在客运量较大的轨道交通运营线路根据实际需求安装了城市轨道交通设施安全智能监测预警系统,为轨道交通运营安全提供技术保障。

目前有很多学者对城市轨道交通设施安全监测预警系统进行了研究开发。陈旭[1]研发了一种针对地铁安全环境的监测预警软件系统,该软件实现了数据的采集、储存、分析和预警功能。周耀[2]建立了地铁车站结构健康监测系统,主要监测结构温度、应变、裂缝、徐变等,为地铁车站的安全运营提供了保障。谢伟等[3]提出建立基于GIS的地铁隧道安全监测信息系统,以实现监测数据和图形位置的双向快速查询以及空间统计分析工作。李秋明等[4]开发了基于GIS的运营隧道自动化监测预警系统,该系统可以对运营隧道结构设施的竖向沉降、水平位移、裂缝、扁率和地下水位等项目进行监测管理与及时预警。石传基等[5]设计了基于BIM技术隧道监测预警系统,该系统可以实现自动预警和面向不同层级用户的数据可视化管理。吴贤国等[6]开发了一套基于BIM技术的物联网运营地铁结构健康系统架构,该架构实现了检测系统的可视化。何高峰等[7]则将BIM和GIS结合起来,研究了其在地铁隧道安全预警预报方面的应用。张建清等[8]设计了一种针对高铁无砟轨道的温度监测与预警系统,该系统可以计算和预测出无砟轨道的温度场。高臻等[9]设计了一种车辆基地机电设备的故障监测及诊断系统,该系统能实时获取设备状态信息,对设备进行故障预测和健康管理。庞颖等[10]对车辆基地的智能诊断技术进行了研究,提出了车辆基地通知诊断技术的总体方案。徐耀德等[11]建立了一种基于多因素权重矩阵分析法的工程安全风险状态量化评估方法,克服了当前监测预警多、风险评判定性为主的工程安全风险状态局限性。

上述研究主要集中在某项功能的开发设计上,对轨道交通设施的数据采集、数据传输、数据保存、智能预警功能等描述较少。基于此,设计了一种城市轨道交通设施安全智能监测预警系统,重点论述了该系统的设计要求,为城市轨道交通安全运营提供技术保障。

1 基本概念

1.1 城市轨道交通设施

城市轨道交通设施是轨道交通系统的骨架,是保证轨道交通安全运营的硬件设备。本文中的城市轨道交通设施是指保障城市轨道交通系统正常安全运营而设置的土建设施的总称。主要包括:土地、隧道、桥涵、路基、轨道、车站建筑、车辆段与综合基地建筑、房屋建筑、管道、道路、附属设施。

本文的城市轨道交通设施监测主要指对隧道、桥涵的动态监测。

1.2 城市轨道交通设施监测指标及分级预警要求

1.2.1 监测指标

城市轨道交通设施安全性除了考虑自身结构的变化,还需考虑外界环境的影响。因此轨道交通设施监测指标主要包括环境监测指标和结构响应监测指标。环境监测指标有温度、风速、风向、雨量、雪量、桥下积水;结构响应监测指标有梁体裂缝长度和宽度、梁体位移、支座位移、支座变形、桥墩位移、声屏障应力、声屏障变形、梁体扰度、斜拉桥索力、斜拉桥桥塔位移、斜拉桥桥面振动、碰撞记录及隧道裂缝。

1.2.2 智能化分级预警标准

监测指标的变化程度代表着不同预警等级,因此需要建立智能化分级预警标准。对各指标分别设置阈值预警值和变化率预警值。

1.3 安全应急智能监测预警系统

安全智能监测预警系统指对重点土建设施结构状况进行监控与评估,为土建设施在特殊气候、交通条件下或运营状况异常时发出预警信号的系统。

2 系统组成及技术要求

2.1 系统组成

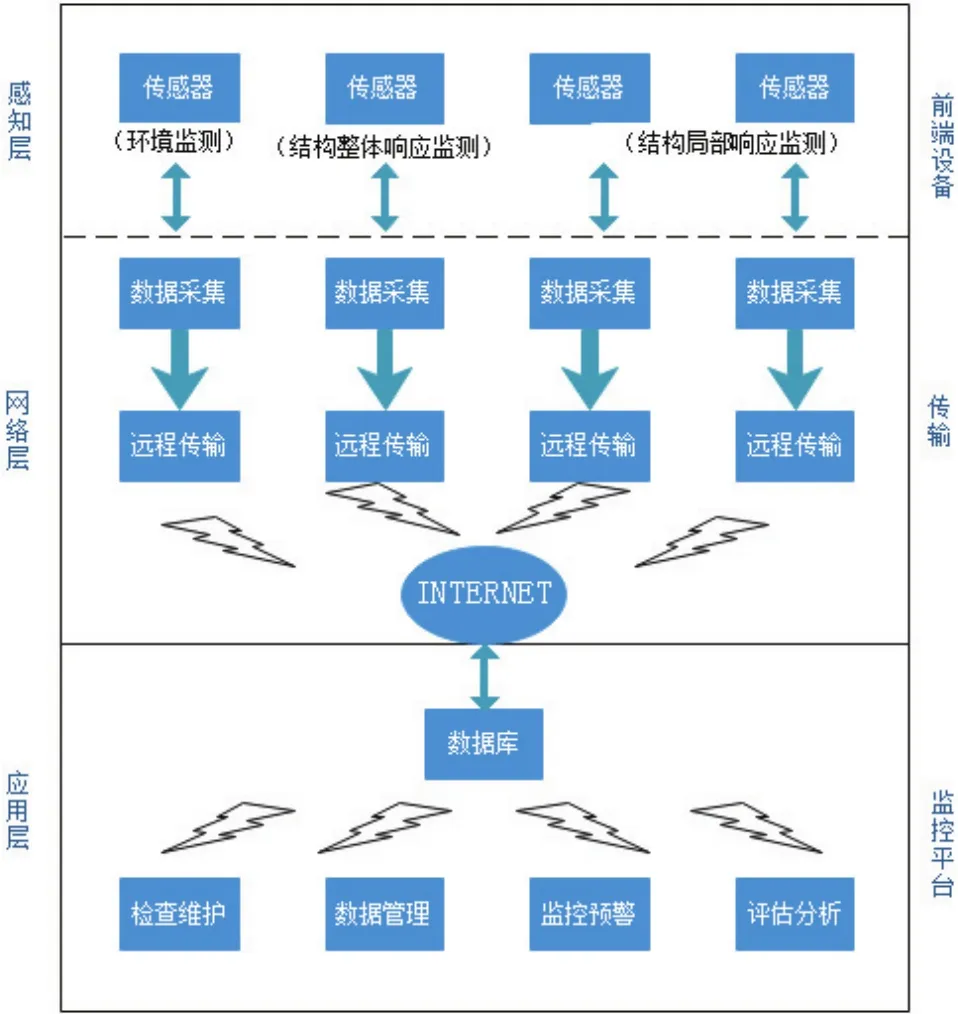

城市轨道交通设施安全智能监测预警系统需具备数据采集、数据传输、数据保存、预警等功能。这些功能分别由前端采集设备子系统、数据传输设备子系统、硬件设备子系统和软件子系统实现。监测系统架构如图1所示。

图1 监测系统架构Figure 1 Monitoring system architecture

前端采集设备子系统,用于监测并采集城市轨道交通设施结构响应信息及外在环境信息。

数据传输设备子系统,利用无线传输技术,用于传输前端采集设备采集的城市轨道交通设施结构响应信息及外在环境信息至监控平台。

监控平台包括硬件设备子系统和软件子系统,实现数据管理、监控预警、分析等功能。

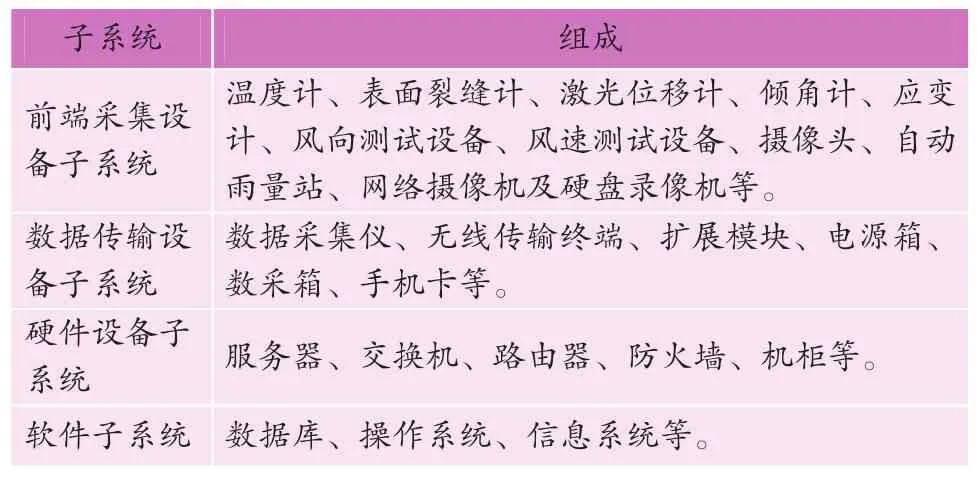

其中监控预警功能的视频监控功能主要设计思路为:在城市轨道交通桥梁可能受碰撞的地方安装防撞架,当车辆碰到防撞架后,加速度传感器检测到的数值发生瞬间变化,该数值通过数据采集仪上传至监控平台,监控平台进行预警,同时给联动摄像机一个抓拍信号,摄像机将抓拍照片存储到本地和数据库中。系统组成见表1。

表1 城市轨道交通设施安全智能监测预警系统组成Table 1 The composition of an intelligent safety monitoring and early warning system for urban rail transit facilities

2.2 前端采集设备技术要求

前端采集设备由各种不同类型的传感器和数据采集设备组成,作用是将被监测对象的不同形式的物理量转换成便于记录及再处理的电压、电源或光信号。

2.2.1 传感器选型及布点技术要求

对于前端传感器,其类型决定了数据采集的精度及质量,应从性能和造价等方面考虑传感器的选型,基于此提出以下技术要求:传感器在使用寿命内稳定可靠运行;传感器应耐久性好和抗干扰性强;传感器技术成熟、性能先进;传感器应便于维护和更换;传感器在满足监测要求的情况下,应造价低、易安装。

前端传感器的布点的位置也需满足相关要求:

1) 传感器的布置应体现优化原则,利用尽可能少的传感器获取全面、精确的环境和结构参数信息;

2) 传感器的数量和设备能力等应具有适度冗余,以确保系统的可靠性,并满足系统改进、扩充和系统升级的需求;

3) 传感器的布设工艺不能损伤结构;

4) 传感器要布设在存在严重病害的结构上;

5) 传感器要布设在曲线半径小(<600 m)、大纵坡(>15‰)等线路运营条件差的桥梁结构上;

6) 传感器要布设在跨越市政道路、高速公路、铁路和河道处的桥梁结构上;

7) 传感器要布设在临近桥位处有施工、路口容易被撞的桥梁结构和防撞架上;

8) 传感器要布设在超高桥梁结构等不易人工检测的位置上。

2.2.2 数据采集设备性能要求

传感器布设完毕之后,需要利用数据采集设备进行数据收集。该系统的数据采集设备包括光纤光栅解调仪、数据采集仪、扩展模块、振动数据采集仪。各设备宜采用的性能要求见表2。

表2 数据采集设备性能参数Table 2 Performance parameters of the data collection equipment

2.3 数据传输设备技术要求

数据传输设备负责信号采集、传输和处理。为保障在复杂条件下正常功能的实现,传输设备应符合下列规定:

1) 在无人值守条件下能够连续运行;

2) 在特殊状态下进行采集或人工干预采集;

3) 数据采集软件具有数据采集、数据自动处理和缓存管理功能;

4) 能够实现数据的同步采集;

5) 满足长期稳定工作;

6) 数据传输设备性能应满足相关要求。

2.4 硬件设备技术要求

硬件设备负责信号数据的保存,是软件系统的平台。主要硬件设备应满足以下技术要求:

1) 路由器

① 设备类型:多业务路由器;

② 包转发率:10 Mbps:14 800 pps;100 Mbps:148 800 pps;1 000 Mbps:1 488 000 pps;

③ 支持扩展模块插槽数:≥8;

④ 最大Flash内存:≥256 MB;

⑤ 最大DRAM内存:≥1 GB;

⑥ 控制端口:Console;

⑦ 支持的网管协议:SNMP。

2) 交换机

① 设备类型:二层交换机;

② 传输速率:10/100 Mbps、10/100/1 000 Mbps;

③ 端口结构:非模块化;

④ 端口数量:≥24;

⑤ 接口介质:10/100 Base-TX、10/100/1 000 Base-T、1 000 Base-X SFP;

⑥ 传输模式:全双工/半双工自适应;

⑦ 交换方式:存储-转发。

2.5 软件系统技术要求

2.5.1 一般要求

软件系统需要实现包括结构安全状态的实时监控、预警报警、统计分析、专家库等系统功能,可以完成数据的归档、查询、存储、维护和打印输出等工作。其可用性、效率、兼容性和数据集成与共享方面需要满足以下要求:

1) 系统可用性。由于软件监测系统为24 h连续使用,系统的可用性(A=MTBF(平均无故障工作时间)/MTBF+MTTR(平均维修时间))应达到99.99%。MTBF不小于3 000 h,MTTR不大于0.5 h。

2) 系统效率。监测系统涉及地铁的安全运行,各系统的运行效率直接影响到系统的效率,要求复杂查询响应时间不应超过40 s,并且系统发布信息的刷新周期应不超过30 min。

3) 兼容性要求。要通盘考虑整体业务需求、性能需求及安全需求,系统在硬件平台、网络平台和业务应用系统的开发建设上要满足已建成系统和未来建设的相关系统的兼容性要求,适应未来业务发展和变化的要求。

4) 满足数据共享与集成的要求。当业务的发展需要建设新的应用系统时,可以充分享用已有的数据资源,最大限度满足数据共享的需求。

2.5.2 功能要求

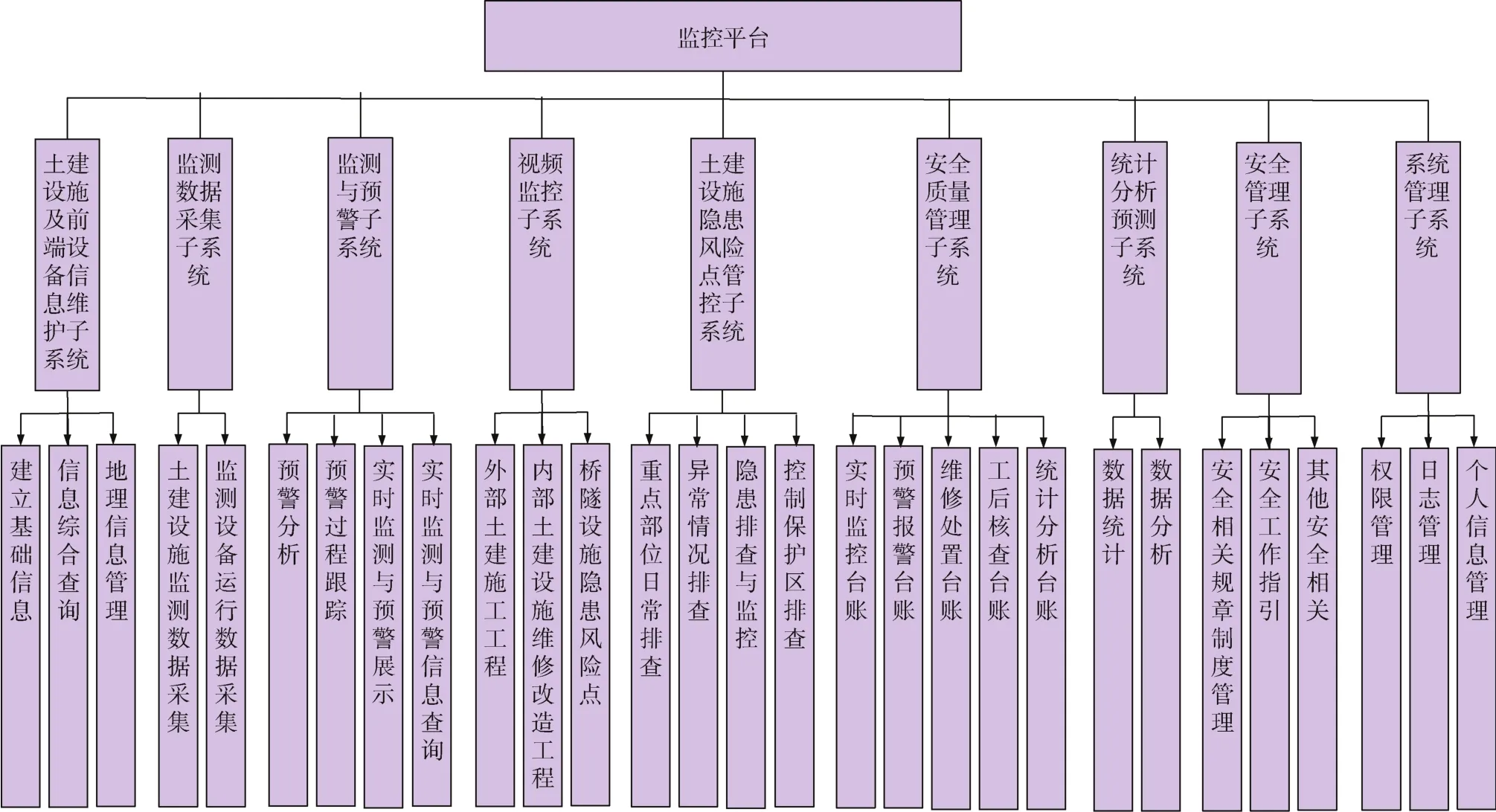

监测软件系统组成见图 2。软件系统具体功能要求如下:

图2 监测系统架构Figure 2 Monitoring system architecture

1) 土建设施及前端设备信息维护子系统:用于配置、维护土建设施及其附属设施、前端设备部件的参数信息;

2) 监测数据采集子系统:自动获取前端设备部件采集的土建设施结构响应信息及外在环境信息,并将其转换为土建设施的物理量;

3) 监测与预警子系统:将转换得到的物理量和预设的控制值进行对比分析,根据结果进行分级预警;

4) 视频监控子系统:用于对土建施工工程、土建设施维修改造工程、桥隧设施隐患风险点进行视频监控,并保存、回放视频和图像;

5) 土建设施隐患风险点管控子系统:用于管控预先设置的重点部位的日常排查工作、异常情况排查工作、隐患排查工作和安全保护区排查工作;

6) 安全质量管理子系统:用于与地铁资产管理信息系统联动,形成土建设施的实时监控、预警报警、维修处置、工后核查和统计评估的安全质量闭合管理子系统;

7) 统计分析预测子系统:用于对获取的土建设施结构响应信息及外在环境信息和安全质量管理子系统中的安全质量管理数据进行分析、汇总,得到监测指标信息;预测土建设施监测指标的发展趋势、预测监测指标数据与目标因素之间的关系;进行自适应智能化土建设施监测指标预警实时诊断。

系统还设置了外部接口,与气象部门、地震监管部门对接恶劣天气和地震信息或数据,与建委等政府建管部门对接轨道交通沿线的重大基建项目信息等。

2.5.3 数据接入规范

1) 监测中心与外场采集设备之间采用TCP/IP通信协议,以长连接方式进行数据传输,并保持心跳在线,如果长时间不传输数据,中心将自动断开超时的连接;

2) 外场采集设备按照统一规范的数据包报文格式进行监测数据传输,整个数据包报文采用UTF-8字符串格式转换为二进制数组定期上传到监测中心;

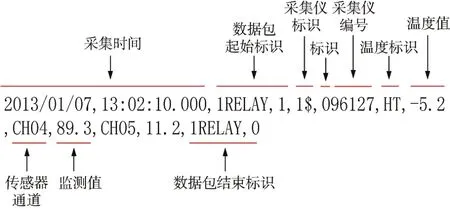

3) 每个数据包报文内容应包括采集时间、采集仪编号、传感器通道(编号)、监测数值等信息。数据包报文样例如图3所示。

图3 数据包报文样例Figure 3 Sample data of the packet message

2.6 预警系统设计注意事项

1) 设计需考虑用户界面清晰简洁,支持手机等移动式监控用户需要;还应考虑安装、设备维护的便捷性等;

2) 通过多种渠道获得的各种数据要实现信息共享,实现信息的获取、集成和融合,达到信息在各个子系统之间安全顺畅共享、传递、协同管理以及信息深层次利用的目的;

3) 系统应具备动态预警技术,能根据算法自我完善并动态调节预警阈值功能。系统能在数据融合基础上实现BCI评估,并根据历史数据调整各参数的权重比。

3 轨道交通设施监测指标分级预警要求

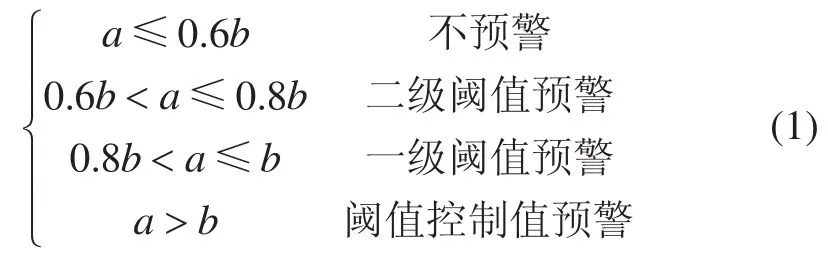

1) 系统预警功能的控制指标分为阈值预警值、阈值控制值、变化率预警值和变化率控制值4种。

2) 为了保证预警、报警的准确性,应每年对前端采集设备的精度至少进行一次标定,使用专用检测设备对前端采集设备的误差进行校验和修订,以保证准确性。对于激光类传感器应最少3个月对激光头的表面做清洁以避免由于灰尘导致激光类传感器监测数值不准确情况发生。

3) 通过阈值比对和病害率比对等技术手段提供被监控设施的状态预警,对明显超过正常数值和变化率的被监控设施进行技术性分析,并按照系统报警处理规定执行各项技术流程。

4) 被监测设施的阈值控制值的设置要依据设计文件、相关规范要求,结合监控对象随温度的受力变形特点、材料属性和历史数据规律,并根据实际使用情况,由专业的设计单位根据桥梁的不同特点在充分论证的基础上进行合理制定和修订。

5) 阈值预警值报警功能分为2级管理,分别是二级预警(黄色)和一级预警(红色)。

根据设计单位计算及对历史数据挖掘,二级预警值按照阈值控制值的60%设定,一级预警值按照阈值控制值的80%设定。

阈值预警与阈值控制值应符合公式(1)的要求。

式中:a为系统实际监测值;b为阈值控制值。

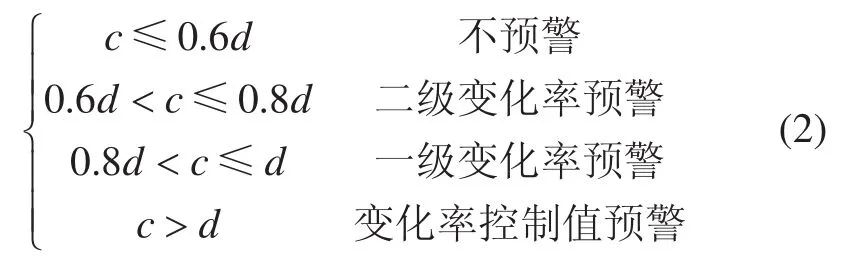

6) 变化率是指相邻2个月,同一日期,同一时间监测值的差值。变化率的计算要采用合理的排异算法,消除异常数据的影响,并合理考虑同一天的平均变化率。被监测设施的变化率控制值设置为阈值控制值的50%;

7) 变化率预警值报警功能分为2级管理,分别是二级预警(黄色)和一级预警(红色)。二级预警值按照变化率控制值的60%设定,一级预警值按照变化率控制值的80%设定。

变化率预警与变化率控制值应符合公式(2)的要求。

式中:c为系统实际计算的变化率预警值;d为变化率控制值,d=0.5b。

8) 风力、雨量及雪量不设置变化量预警值和变化量控制值。

4 结语

为预防由于城市轨道交通设施故障导致的严重安全事故,提高轨道交通安全运营的技术保障,设计了一种城市轨道交通设施安全智能监测预警系统,实现轨道交通设施监测数据采集、数据传输、数据保存、智能预警功能,对系统功能及布局提出了具体的设计要求,同时根据安全性的需求划分了预警级别。该系统进一步提高了城市轨道交通设施运行使用的可靠性,改善了城市轨道交通运营安全环境。