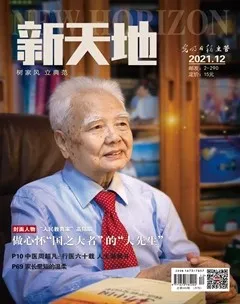

孙家栋院士:“就算骑着自行车,我们也要上月球!”

张琳

近期,由国家广电总局出题、组织推进的重大现实题材电视剧《功勋》热播。其中的《孙家栋的天路》单元,以无数次的卫星试验失败为切入点,聚焦“两弹一星”功勋科学家孙家栋,讲述了以其为代表的中国航天工作者从一张白纸做起,孜孜以求、步履不停地开拓中国航天事业、成功将“东方红一号”卫星送入太空的故事。本单元由曾获第十七届上海电视节白玉兰最佳导演奖的杨文军执导,徐速编剧,佟大为饰演航天专家孙家栋。

在航天领域立下赫赫战功的孙家栋院士,一直把自己看作时代浪花中的小小一朵。导演杨文军在采访时被深深地感动着:“孙老从不讲自己吃过的苦,也不讲自己的功劳。他的口中,永远都是团队和同事。我们影视工作者,有责任把这样的故事讲出来。”

“在太空筑出一条属于中国的天路”

从“东方红一号”到“嫦娥一号”,从“风云气象”到“北斗导航”,一个个庞大工程的背后总是少不了孙家栋的身影。从研究导弹到研制卫星,他总是毫不犹豫地冲向祖国最需要的地方;从而立到耄耋,他的一生都与“航天”紧紧缠绕 。中国已发射的一百多颗人造卫星中三分之一由孙家栋院士主导设计。

《孙家栋的天路》以他儿时的故事为开篇,小家栋站在谷仓最中间的位置,望着房梁上吊着的一包糖……长大后的孙家栋,就像渴望小时候的那包糖一样,向往着浩瀚无垠的宇宙。在昔日空军学院同学安德烈眼里,“中国人总是幻想骑着自行车上月球!”而孙家栋的誓言“就算骑着自行车,我们也要上月球!”不仅振奋了身边的科研人员,也让主创人员感动不已。

此剧的创作团队从海量的历史资料淘金,图纸上每根管线和螺丝的位置,都要求分毫不差。一比一还原的“东方红卫星”更是让演员们接受了一场爱国主义教育。剧中导弹和卫星的发射场景是在酒泉卫星发射中心实拍的。来到酒泉的第一天,剧组就遭遇了一场沙尘暴——在漫天黄沙中品味大漠落日的雄壮,主创们更深地理解了科学家的报国之志和奉献精神。

1970年4月24日,一颗卫星从戈壁大漠腾空而起,《东方红》响彻苍穹。彼时的技术总负责人孙家栋年仅41岁,而饰演者佟大为也刚好41岁。为了贴合角色,佟大为认真攻读剧本,用心理解每一句台词、每一个专业术语,直到与“孙家栋”融为一体。佟大为说:“孙家栋先生一直在追求一条路,在太空筑出一条属于中国的天路。”

“那是一颗无比炽热的赤子之心”

工作中,孙家栋冲锋在前;生活中,妻子魏素萍则是他坚实的后盾。他缺席了妻子的生产,待结束工作回家时,孩子已经三个月大。魏素萍一边嗔怪丈夫,一边向邻居借张肉票外出买菜,因为“我们家栋爱吃肉”……主创们仅通过简单的几场戏,便勾勒出一个内心强大的妻子和永远张开双臂迎接他的温暖家庭。

从普通学子成长为中国航天的“大总师”,孙家栋的“天路”背后的心路,同样令人感动,“那是一颗无比炽热的赤子之心!”

1948年初,当时在锦州上学的青年学子有不少人随国民党溃败的军队撤向关内,而孙家栋却转道沈阳,要回到日思夜想的故乡。在沈阳等车的空闲,他竟在一位同学处遇到了已经离散多年的三哥孙家楠。身为地下党的三哥对他说:“整个中国都快要解放了,新中国的建设需要大量人才,你当前最紧迫的任务和人生最高使命便是继续读书。”三哥要他到已经解放的哈尔滨,找姐姐商量前程。姐姐和姐夫见到他后同样支持他继续求学。1948年9月,孙家栋进入哈工大,被编在预科班学习俄语,他如饥似渴地拼命学习,很快就成了班上的高才生。

1950年元宵节,孙家栋所在的预科班要在食堂会餐,每人一碗红烧肉。在那个年代,对学生最有吸引力的就是这碗红烧肉。孙家栋本想回到姐姐家共度佳节,但终于没有克服那碗红烧肉的吸引,他正想着美美地吃完一大碗红烧肉,再赶回姐姐家团圆,校领导却突然来到食堂,宣布了一条惊人的喜讯:留下会餐的同学中有谁想参加中国人民解放军空军,请即刻报名,必须赶上8点30分自哈市开往北京的火车。孙家栋的第一反应就是:报名参军!来不及过多思考,来不及和姐姐商量,更来不及吃那碗红烧肉,孙家栋和部分同学乘上了哈尔滨开往北京的火车。途中,组织上任命赵元亮为队长,孙家栋为副队长。

到了空军,才探听出这次紧急参军的缘由:毛主席和斯大林签署了“中苏友好条约”,苏联答应帮助中国建立一支自己的空军,急需一批懂俄语的可造之才。1951年,为了培养一批高级飞行指挥员、高级技术员和维修、管理、地勤人員,中央军委决定,在全国优秀人才中抽调60余人参加考试,最后从这60余人中又精挑细选出30人……不久,孙家栋和同学们带着祖国的重托,奔赴苏联茹科夫斯基空军工程学院报到。

茹科夫斯基空军工程学院校门最显眼处竖立着一个光荣榜,凡成绩为“好”和“优”者,不仅榜上有名,还张贴个人照片,同时以“好”“优”的多少来区分照片的大小高低。孙家栋在这个名牌大学共上了6年学,每年成绩都是“优”,照片从最下面的第一排上升到最上面的第一排,照片的大小也从四寸越变越大,获得如此优秀成绩的全院一共5人,中国留学生占了4名。

当时在校学习期间每年全部优秀者,由苏联颁发一枚50克重的纯金斯大林头像奖章。当孙家栋等4名中国留学生身着斯大林式双排扣呢制军大衣,头戴威武的大檐帽,脚蹬闪亮的高筒皮马靴,英姿飒爽地大步走上领奖台时,所有人都把目光投向了他们!

“国家需要,我就去做”

1957年11月17日,毛主席在莫斯科大学接见留学苏联的学生和实习生代表时的著名讲话,令孙家栋终身难忘——

“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人,朝气勃勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”

孙老曾不止一次激动地说:“毛主席的这次接见和讲话,从根本上改变了我的人生观和价值观,鼓舞了我一辈子,它让我的生命价值完成了一次质的飞跃。”

20世纪60年代初,国家处于空前困难时期。毛主席说,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西(原子弹)。邓小平说,砸锅卖铁也要搞。聂荣臻元帅说,逼上梁山,自己干吧,别人是靠不住的。张爱萍上将说,讨饭也要有根打狗棍。这些话如重锤一般,敲打着孙家栋的心!

几年后,我国连续打下美国入侵的U-2侦察机后,举世皆惊!纷纷猜测我们用的是什么武器。毛主席风趣地对外国记者说:我们是用竹竿子戳下来的。孙家栋和“两弹一星”科学家们听后笑得前仰后合。周总理说:毛主席和全国人民能够如此扬眉吐气,“两弹一星”专家们应立首功!

孙家栋便是“两弹一星”专家组的主要成员之一。当年,孙家栋等23名高材生(另有7名因种种原因没有学完)从苏联学成回国。孙家栋被聂帅挖走搞导弹,先是仿制苏式导弹。仿制就得先弄清堆积如山、繁杂艰深的俄文技术资料,孙家栋和同事们夜以继日地钻在资料堆里,一位苏联将军评价说:“工人的贡献是流汗,战士的贡献是流血,专家的贡献是流脑浆啊!”孙家栋和同事却说:为了和帝国主义抢时间、争速度,汗水、鲜血、脑浆,流什么也顾不上了,搭上了命又有何惧!

然而仿制进入关键阶段,苏联却突然撤走了全部专家和关键技术资料!仿制不得不结束,自制必须马上开始!孙家栋被委任为我国自制导弹型号总体设计室主任。两年之后,也就是1964年7月9日和7月11日,我国连续成功发射两枚“东方红二号”自制导弹,并且通过实弹考验,与原子弹配套成有实战价值的战略武器。紧接着,孙家栋又先后担任射程越来越远、精确度越来越高的“东方红三号”“东方红四号”导弹总体室主任,在关键时刻起到了关键作用。

1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星,轰动世界。之后,美国也发射了人造卫星。毛主席在一次会议上说:“我们也要搞人造卫星!”钱学森心急如焚:毛主席的号召和决心是一个压力;苏美之后,法国、日本的卫星也上天了,又是一个压力……然而头等大事是选人。思考再三,他选了孙家栋。受钱老的委托,孙家栋又选出“十八勇士”,集体攻关。钱学森是总体部建设总设计师,是军长的“军长”,孙家栋是总体部技术总负责人,是军长的“参謀长”。之前,钱骥、赵九章等人已就卫星的本体设计写出了300页的研究课题,为“东方红”卫星的诞生打下坚实基础。其后,孙家栋等人在钱、赵的研创基础上,提出了简化方案,加快了研制步伐,形成了总体方针,即“东方红一号”卫星要“上得去,跟得上,看得到,听得见”。

1970年4月24日21时34分,我国第一颗卫星终于升空了!卫星总重量为173千克。而苏联第一颗卫星只有83.64千克,美国第一颗卫星只有8.22千克。我们的“东方红”重量相当于苏、美、法、日第一颗卫星重量的总和。

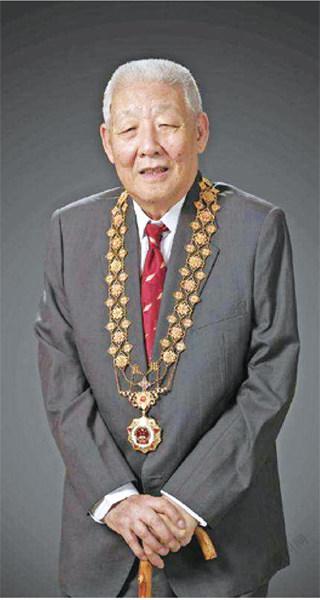

孙家栋院士常说:“国家需要,我就去做!”

致敬平凡而伟大的共和国功勋!致敬中国航天的“大总师”孙家栋院士!