基于数据挖掘探究《外科正宗》治疗痈疽溃后方剂的用药规律

刘晓宇,孙贻安

(1.山东中医药大学,山东 济南 250014;2.山东中医药大学附属医院,山东 济南 250014)

《外科正宗》集明代以前外科成就之大成,为陈实功于万历年间编纂而成,是中医外科发展至清代形成的三大学派之一的正宗派的代表作[1],被称为“列症最详,论治最精”之作,书中论述了一百余种外科疾病的病源、诊断及治疗方法,其中对体表痈疽的相关论述尤为详细。陈实功根据疾病的初、中、后三期和不同证候表现,结合其发生发展和邪正消长的趋势,确立了“消、托、补”三法,认为“外科乃破漏之病,最能走泄真气”,提出“凡疮溃脓之后,五脏亏损,气血大虚”“气血根本无有不亏伤”,并强调“补怯扶羸、理劳续损”,遂推崇治疗外科疾病宜用补益之法。此外,陈实功认为痈疽虽为外科疾病,但“用药即同内伤”,可用药物和饮食调治。书中所载方剂存在诸多规律,笔者采用数据挖掘的方法对《外科正宗》中所载治疗痈疽溃后的方剂进行数据分析,以窥其处方用药之妙。

1 资料与方法

1.1 数据来源

笔者以人民卫生出版社2007年出版的《外科正宗》[2]作为主要挖掘对象,对书中所载的方剂进行分析,其中43首方剂用于治疗痈疽破溃期。

1.2 数据的标准化处理

对43首方剂中的药物进行数据搜集并参照《中华人民共和国药典》[3]统一药物的名称及性味归经,进行数据的标准化处理。对原始数据库中因不同炮制方式或使用部位的不同而名称各异的中药进行名称的统一,如当归尾、当归身标记为当归,桂心标记为肉桂等;中药药性主要分为热、温、凉、寒、平五性,并将微温、微寒、大热等进一步区分的药性归于上述五性之中,如微温归于温性,生姜为温性药等;中药药味分为酸、苦、甘、辛、咸五味,并将淡附于甘、涩附于酸,如山茱萸归为酸味药等;中药归经分为肝、胆、心、小肠、脾、胃、肺、大肠、肾、膀胱、心包、三焦十二类,如大枣归脾、胃、心经。中药疗效参照《中药学》[4]各论篇章进行分类,如人参归为补虚药,茯苓归为利水渗湿药等。

1.3 数据录入与核对

对上述筛选出的43首方剂录入Excel表格中,为保证数据的准确性,由双人录入完成后,第三人负责数据的审核。

1.4 数据分析方法

采用Excel建立痈疽溃后方剂数据库,通过Hadoop平台MapRuduce任务进行药物使用频次、频率、分类、性味归经的统计及排序,并对两味药组合及三味药组合进行关联规则挖掘。运用SPSS 22.0软件对高频药物进行系统聚类分析,得出聚类结果。

2 结果

2.1 药物使用情况

43首方剂涉及药物96味,共计487次,数据处理后得出药物的使用频次和频率。药物使用频次在3次以上的有26味(高频中药),总计使用391次,总计频率为80.29%。其中,使用频次居前三位的药材为人参、甘草、白术,均>30次,三种药物使用频率总计超过20%(20.74%),具体见表1。

表1 使用频次>3次的药物

2.2 高频中药分类

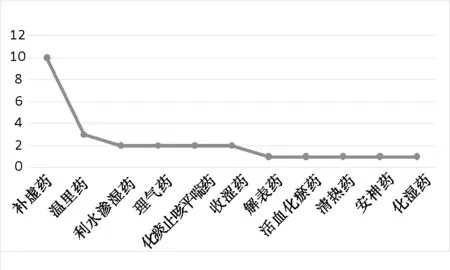

26味高频中药可分为补虚、温里、理气、解表、收涩、化痰止咳平喘、活血化瘀、利水渗湿、化湿、安神、清热药共11类,分析可发现补虚药的使用频次最高(10),使用频率超过1/3(38.46%),其次为温里药(3),具体见图1。

图1 使用频次>3次的26味药物分类

2.3 高频中药药性

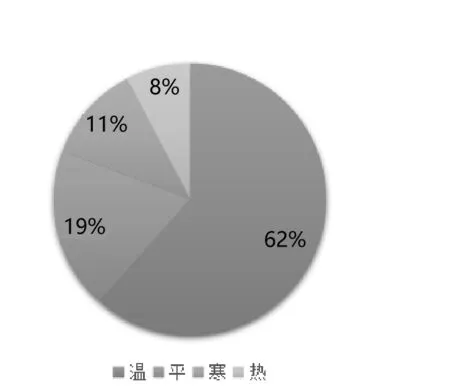

26味高频中药中无凉性药,且超过一半(61.54%)的药物为温性药(16),其次为平性药(5)、寒性药(3)、热性药(2),具体见图2。

图2 使用频次>3次的26味药物的药性

2.4 高频中药药味

26味高频中药中甘味药最多(18),其次为辛味(13),26味药中无咸味药,具体见图3。

图3 使用频次>3次的26味药物的药味

2.5 高频中药归经

对26味高频中药的归经进行统计,分析得出半数以上的药物归于“脾、肺、肾”经中至少一条经,且无归小肠经药物,其中脾经药物最多(15),肺经(14)、肾经(13)、心经(11)药物次之,且使用频次均大于10次,具体见图4。

图4 使用频次>3次的26味药物的归经

2.6 药物关联规则

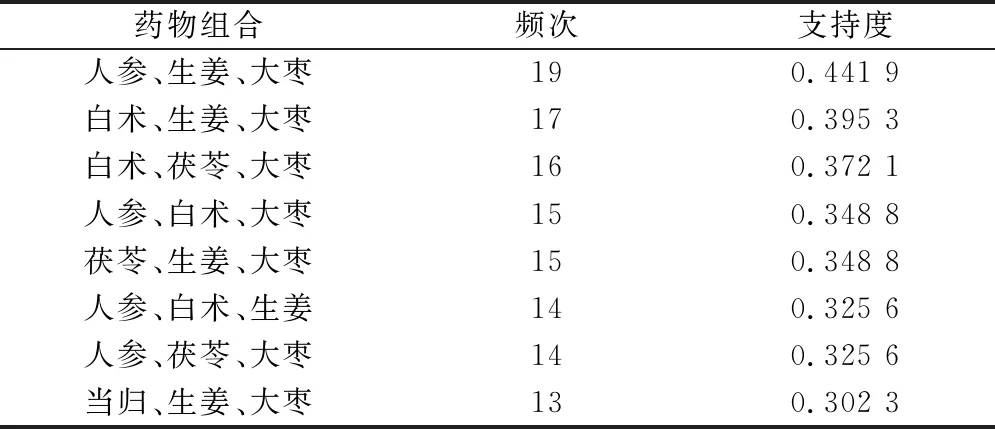

设置支持度≥0.3、置信度≥0.7,若组合中药物的置信度不同,取较高者,如人参→生姜的置信度为0.552 6,而生姜→人参的置信度为0.954 5,则<人参,生姜>组合仍可被记录,得出常用两味药组合、三味药组合各20组,具体见表2。

表2 常用药物组合

从表2中可看出,与甘草组合的药物颇多,究其原因,一是甘草功效多,作用广泛;二是取其国老之功,调和药性之用。因此,为避免甘草的影响,对其作逻辑删除处理[5],得出常用两味药组合10组,常用三味药组合8组,具体见表3、表4。

表3 去除甘草后的常用两味药组合

表4 去除甘草后的常用三味药组合

2.7 高频中药聚类分析

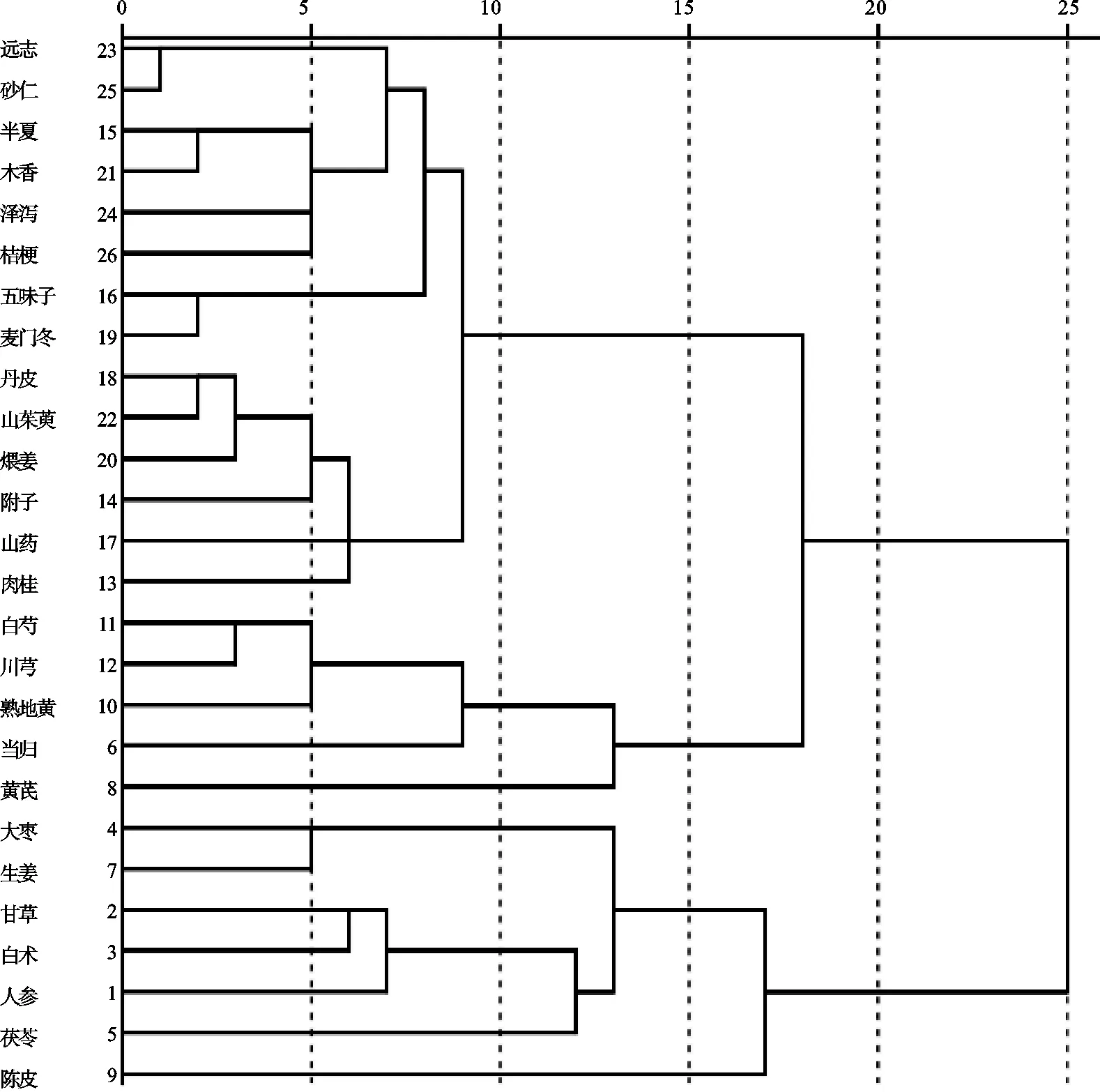

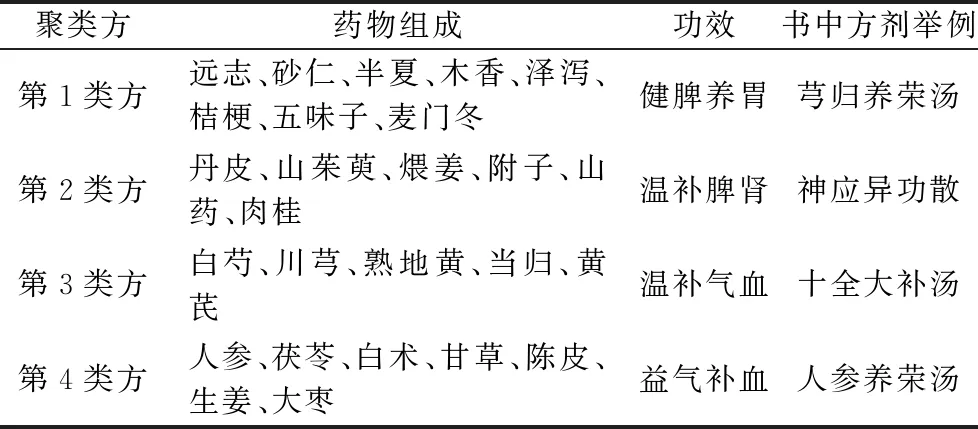

为了防止中药聚类分析的结果过于离散,对使用频次<4次的中药予以剔除,即仅对26味高频中药进行分析。根据聚类图及临床实际,形成4个药物序列:第1类方由远志、砂仁、半夏、木香、泽泻、桔梗、五味子、麦门冬组成;第2类方由丹皮、山茱萸、煨姜、附子、山药、肉桂组成;第3类方由白芍、川芎、熟地黄、当归、黄芪组成;第4类方由人参、茯苓、白术、甘草、陈皮、生姜、大枣组成。具体见图5。

图5 聚类分析树状图

3 结果分析

3.1 药物使用情况

高频中药共26味,是陈实功治疗痈疡溃后遣方用药的主要部分。在43首方剂中,人参的使用频次高达38次,是最常用的一味中药。人参味甘、微苦,性微温,有大补元气、生津养血、补脾益肺之功,是《神农本草经》[6]中之上品,且现代药理学研究表明,人参有增强免疫功能的作用[7],人参皂苷能改善疲劳相关的生化指标[8]。太子参、党参具有类似人参的功效,均可补气、健脾、生津,药理学研究表明其亦有免疫调节、抗氧化、抗应激等作用[9],并因其价格相对低廉,性较平和,更常用于现代临床。甘草使用率位居第二,具有补脾益气、缓急止痛、调和诸药等功效,被誉为“国老”,甘草的活性成分具有抗炎、抗变态反应的药理作用,亦为古今医家最常用的中药之一[10];甘草具有至甘纯甘的特点,可通过药物配伍产生合化反应,是辛甘化阳、酸甘化阴的甘味药物的代表药物[11]。诸方中白术的使用也十分频繁,其为补气健脾第一要药[12],具有抗炎镇痛、抑菌、免疫调节等多种药理作用[13]。大枣味甘性温,可调和营卫、温中健脾、缓和药性,《神农本草经》言其可“岁月常服,必获大益”,大枣多糖可增强造血功能,有效提高机体免疫力[14]。茯苓味甘淡,性平,归心脾肾经,能利水渗湿、健脾宁心,可增强并调节免疫功能,并对多种实验室模型动物都具有显著的抗炎作用[15]。

3.2 高频中药分类

陈实功治疗痈疽溃后重视温补,于方中大量应用补虚药及温里药,以补虚扶弱、益火助阳。温补之法加以辨证论治可挽沉疴、起痼疾、釜底抽薪[16],而痈疽乃破漏之病,最能走泄真气,遂推崇补益之法,并提出“凡疮溃脓之后,五脏亏损,气血大虚”“气血根本无有不亏伤”等理论,认为痈疡溃脓之后,脓液为气血所化,溃后脓出必耗伤气血,法当纯补,治宜温补气血。陈实功认为寒凉之药伤脾败胃、凝滞气血,易使疮毒内陷生变,遂提倡少用或不用苦寒之品,若一味专用寒凉克伐之剂,则有可能使脾胃受损,毒滞难化,疮疡迁延,或生变证。数据挖掘结果显示,高频药物中无清热解毒药或清热凉血药,与书中相应。

3.3 高频中药药性

补虚温里之品多属温性,温热药具有温里散寒、温经通络等作用,佐以少量寒性药可防止方剂温燥太过,如内补黄芪汤中大量使用黄芪、人参、熟地、肉桂等温性药物温阳补虚,佐以麦门冬既可益胃生津又能养阴清热。平药的药性平和、作用和缓,若受病日久、元气衰弱,缓则治其本,温补之中附平缓以培养脾胃,但其性平力不平,如茯苓性平味甘,其健脾之功宏峻,可用于治疗脾胃虚弱。

3.4 高频中药药味

高频药物中甘味药的使用最多,辛味药次之。甘味药入脾经,能补能和能缓能渗能利,多用于调和药性、利水渗湿等。脾胃喜燥恶湿,大量甘味药的使用迎合了脾胃的生理特性,使脾胃健运而气血生化有源。辛甘化阳,味辛之药,或性热燥烈,或性温凉发散,与甘味之药相伍,则味厚而善温补阳气;且二者性质皆属阳,两味合用,同气相求,相辅相成,使温阳之效倍增[17]。

3.5 高频中药归经

中医学认为,肺脾肾与体表疾病密切相关[18]。陈实功认为周身气血、遍体脉络、四肢百骸、五脏六腑皆借脾胃以生养,脾胃旺则气血壮,因此于遣方用药之中渗透着顾护脾胃的思想,多应用归脾经之品。肺主皮毛,肺护顾皮毛且能为之抵抗外邪侵袭,肺气不足以充养易使表虚而外邪乘入。肺脾生理相关,肺主皮毛,脾主肌肉,皮肉相连,合为肌腠,以护人体[19]。肺脾共司腠理开阖,控水湿代谢,使肌肤得以濡养,皮毛不为邪,亦不使邪从内而生。痈疡溃破后长期失治、误治,正气渐削,终损肾精。肾主水藏精,肾阳不足,疮面分泌物稀少,难愈性慢性皮肤溃疡当责之于肾[20]。因此,陈实功多运用脾、肺、肾经药物滋补气血津液,助疮面愈合。

3.6 药物关联规则

分析数据挖掘结果可知,陈实功所用方剂多为人参、茯苓、白术、甘草、大枣、生姜六味药的相互组合。人参甘温益气、健补脾胃,合以茯苓补利兼优,佐以白术健运脾气,茯苓、白术健脾渗湿,诸药若配以甘草则补中益气之力更甚。大枣、生姜同为药食两用的药物,常以药对的形式出现,可健运脾胃、调和营卫、益气通阳,单伍生姜可温阳散寒、化饮降逆、和胃止呕,单伍大枣可补气健脾养胃、和中缓急、缓和药性[21]。黄芪入肺脾经,可补中气、固表气,滋气血生化之源。陈皮辛行温通,可理气和胃,又能使诸药补而不滞。当归入血分,既能补血,又能行血。

3.7 聚类分析

第1类方由远志、砂仁、半夏、木香、泽泻、桔梗、五味子、麦门冬组成,药物归胃经者居多,多有化湿理气之效,取其养护脾胃之功。第2类方由丹皮、山茱萸、煨姜、附子、山药、肉桂组成,药性多辛温,效偏温阳,治疗痈疽恶疮,大毒已出,溃而不敛,兼有阳虚之证,是《脑疽主治方》所载大保安汤的主要底方之一。第3类方由白芍、川芎、熟地黄、当归、黄芪组成,即四物汤加黄芪,四物汤能补血调血,黄芪补气养血,使正气旺盛,可用于治疗痈疡溃后气血不足而致溃后疮不能敛,或全身症状辨证为气血亏虚者,“溃疡方”中所载十全大补汤、内补黄芪汤即为此类方。第4类方由人参、茯苓、白术、甘草、陈皮、生姜、大枣组成,即六君子汤去半夏,七味药皆为甘温和缓之品,重在健补脾胃之气,可作为痈疡溃破后脾胃虚弱或饮食伤胃之证的基础方。不难看出,聚类分析得出的4类方或是古方的变方,或是陈实功用药经验的重组方,均遵循了中医基础理论,又有各自的特点,且遵循了陈实功自身的用药特色。对以上进行简单总结,见表5。

表5 聚类结果归纳总结

4 讨论

4.1 溃后气血大损,治当温补而少寒凉

朱丹溪云:“凡疮既破,脏腑已亏,一毫凉药亦不可用。”陈实功认同此法并进一步提出:“凡疮溃脓之后,五脏亏损,气血大虚,外形虽似有余,而内脏真实不足,法当纯补。”认为痈疽一旦破溃形成溃疡,即已大伤脏腑气血,应采用温补之品,切忌寒凉,否则真气益虚、邪气益实而使疮毒内陷。赵亚南[22]对治疗糖尿病溃疡的内服中药进行数据统计得出,补虚药的应用不容忽视,且以补气药、补血药为主。唐汉钧等[23-24]认为虚是慢性溃疡的病机之一,应遵循补法,运用黄芪、太子参、茯苓、白术等益气补虚之品调摄五脏气血功能。侯玉芬[25]将疮面腐肉尽、肉芽色暗淡不鲜、脓水清稀、新肌难生或不生的下肢溃疡病后期(修复愈合期)辨证为气血亏虚证,予以黄芪、党参、白术、茯苓、当归等药物益气养血,促进创面愈合。然而临床上,许多医学家受西医外科感染学说的影响,常将西医的抗感染治疗与中医清热解毒、清热泻火等治法混为一谈,认为外科疾病的治疗均当以清热解毒为大法,不仔细辨证,妄投以寒凉攻伐之剂,损伤正气而助邪气,致使疮毒内陷。李鹏等[26]曾成功治疗1例应用大量抗生素而创面未有明显好转的糖尿病足患者,予以内补黄芪汤加减以双补气血、平调阴阳,而非采用苦寒之品清热而致阳气中伤、气血冰凝,验证了陈实功所言。

4.2 疮赖脾土,治当养护脾胃

陈实功行医时尤其重视对脾胃的养护。陈实功认为痈疽病有三因——外因、内因、不内外因,并在不内外因中提出脾胃受损是形成疾病的重要病机,若不注意养护脾胃,则精神气血亏,脏腑脉络损,肌肉形体削,而生百病。陈实功提出,组方用药不论病势病期,均应慎用损伤元气与脾胃的药物,并在日常生活中,应禁食生冷硬物以防伤脾损胃,否则脓必难成,致疮软陷,又难收敛。因此,秉承着“托里则气血壮而脾胃盛,使脓秽自排,毒气自解,死肉自溃,新肉自生,饮食自尽,疮口自敛”的原则,需重视养护脾胃在痈疡病治疗中的关键作用,使“命赖以活,病赖以安”。此外,欧阳博文等[27]从“疮全赖脾土”理论探讨克罗恩病的中医治疗,认为该思想在促进黏膜愈合方面为治疗克罗恩病提供思路,将其按肠痈论治,总结出健脾驱邪、补脾生肌等五类治法,在治疗过程中要抓住脾虚这一核心病机,再根据临床证型的不同进行调治。李斌[28]认为补脾、健脾、运脾、斡旋三焦枢纽为治疗慢性溃疡的根基,治以太子参、茯苓、白术、炙甘草等,令后天生化有源。吕培文[29]在治疗慢性难愈性溃疡过程中,强调调和气血、顾护脾胃,临床多用茯苓、白术、陈皮、山药等药物。马文英[30]治疗慢性皮肤溃疡,结果提示健脾化瘀汤的临床疗效明显优于抗生素。

5 结语

疮赖脾土的思想对痈疽的辨证论治指导意义重大,且陈实功认为外科治病最忌损脾伤胃,遂将健补脾胃之义贯穿于组方用药之中,并提出痈疽溃后治宜温补而非一味寒凉,应重用人参等温补之品。对书中所载治疗痈疡溃后的方剂进行数据挖掘的结果与陈实功所提出的溃后病因病机及治则治法基本相符。我辈中医人应加深对经典古籍的研究,取其精华,勤求古训,博采众长,在医疗实践中,不断深入发掘,提出新理论,发展新方法,总结新经验,不以西医理论限制辨证思维,以临床疗效为本,推进现代中医药的发展。