28例亳州市新型冠状病毒肺炎患者肝损伤的特征分析

李光明, 潘 昕

1 亳州市中医院 感染二科, 安徽 亳州 236800; 2亳州市人民医院 急诊外科, 安徽 亳州 236800

自2019年12月以来,湖北省武汉市陆续发现了多例2019冠状病毒病(corona virus disease 2019,COVID-2019)患者,随着疫情的蔓延,我国其他地区也相继发现了此类病例。COVID-2019是一种新型传染病,由新型冠状病毒(2019-nCoV)感染导致的肺部炎症。人群普遍易感,具备人传人的能力。潜伏期1~14 d,多为3~7 d。临床表现以发热、乏力、干咳为主,一部分患者无任何症状;部分患者出现肝酶、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酶的升高。多数患者预后良好,少数病情危重。老年人及伴有慢性基础疾病者预后较差[1]。截止到2020年2月12日亳州市COVID-2019确诊病例97例,重症4例。为进一步了解此病,对伴有肝损伤的COVID-2019进行回顾性分析,探讨不同性别、不同年龄段肝损伤的特点及可能因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象 纳入2020年2月1日-2月12日亳州市COVID-2019定点收治医院确诊为COVID-2019的患者。诊断均符合国家卫生健康委员会制定的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》[1]轻型、普通型诊断标准。轻型:临床症状轻微,影像学未见肺炎表现;普通型:具有发热、呼吸道等症状,影像学可见肺炎表现。入组患者均已排除既往心、肺、肝、肾等慢性疾病史。肝损伤诊断标准:若ALT>40 U/L、AST>40 U/L、GGT>45 U/L、ALP(1~15岁>500 U/L,15岁以上>150 U/L)任一指标异常,则记为肝功能异常。

1.2 研究方法 对于符合入组标准的患者,记录其年龄、性别、主诉症状、实验室肝功能检测(ALT、AST、GGT、ALP、LDH等)。分为男性组和女性组、青年组和中老年组比较肝损伤情况。

2 结果

2.1 一般临床特征 符合诊断标准的患者共28例,年龄8~74岁,平均(42.2±14.9)岁。男性组15例(53.6%),年龄8~63岁,平均(39.2±14.4)岁;女性组13例(46.4%),年龄18~74岁,平均(45.6±15.4)岁。剔除1例儿童共27例,按年龄段分为青年组10例(37.0%),男6例,女4例,年龄22~38岁,平均(29.6±6.5)岁;中老年组17例(63.0%),男8例,女9例,年龄40~74岁,平均(51.6±9.3)岁。主诉症状:发热23例(82.1%)、咳嗽5例(17.9%)、咽痛2例(7.1%)、无症状2例(7.1%)。肝功能异常情况:ALT升高 23例(82.1%)、AST升高 14例(50.0%)、GGT升高 23例(82.1%)、LDH升高 23例(82.1%)。其中1例8岁儿童肝功能明显异常,ALT 639.3 U/l,AST 360.4 U/L。

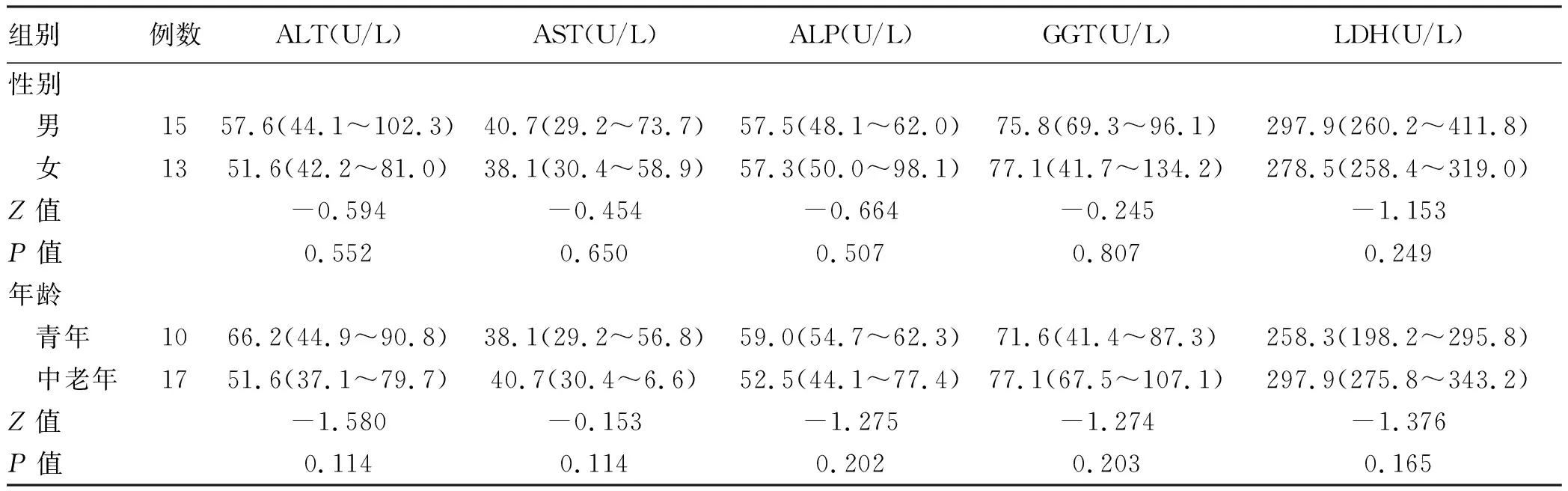

2.2 不同性别和年龄组患者肝功能指标比较 男性组和女性组以及青年组和中老年组的ALT、AST、GGT、ALP和LDH水平比较,差异均无统计学意义(P值均>0.05)(表1)。

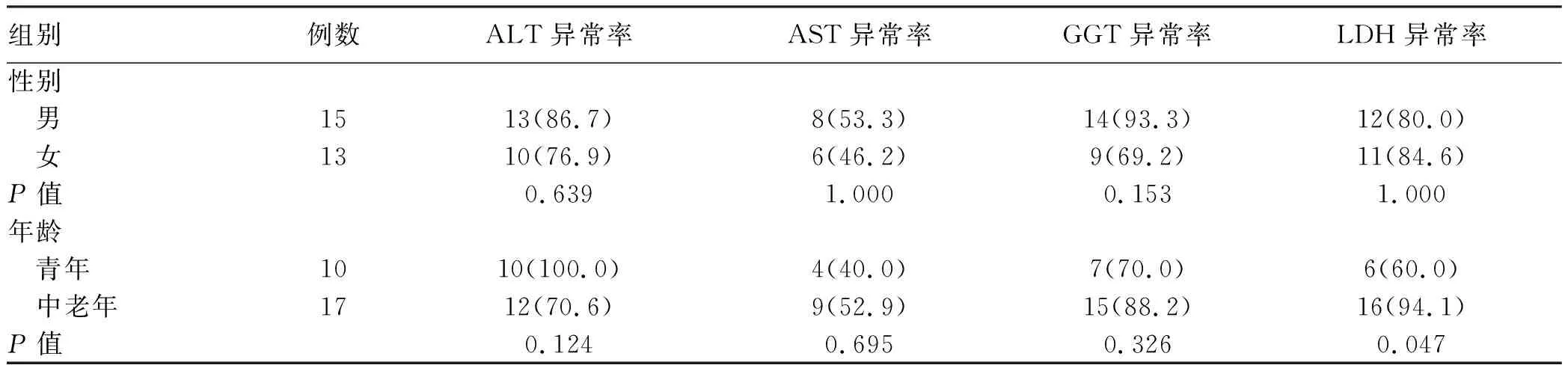

2.3 不同性别和年龄组患者肝功能指标异常率比较 男性组和女性组的ALT、AST、GGT、LDH指标异常率比较,差异均无统计学意义(P值均>0.05);青年组和中老年组的ALT、AST、GGT指标异常率比较,差异均无统计学意义(P值均>0.05),但LDH指标异常率差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

2.4 COVID-2019患者黄疸情况 28例中2例(7.1%)胆红素升高,最高28.7 μmol/L。以非结合胆红素升高为主,无明显皮肤、巩膜黄染及尿黄,无皮肤瘙痒、恶心、呕吐等消化道症状。

表1 不同性别和年龄组COVID-2019患者肝功能指标比较

表2 不同性别和年龄组COVID-2019患者肝功能指标异常率比较[例(%)]

3 讨论

COVID-2019是一种新发传染病,人体对其无特异性免疫,除引起肺部炎症性损伤外,对肝脏也有不同程度的损伤。由于目前对COVID-2019的认知有限,COVID-2019伴有肝损伤的原因及机制目前尚不明确。复旦大学附属中山医院肝癌研究所[2]研究表明,2019-nCoV感染的肺炎患者肝功能异常可能不是由于病毒与肝细胞结合,而是与胆管细胞结合导致胆管细胞功能障碍。目前已证明2019-nCoV进入人体细胞的受体是血管紧张素转化酶2(angiotensin converting enzyme 2, ACE2)。胆管细胞中受体ACE2和2019-nCoV表达水平与肺泡2型细胞相当(肺泡2型细胞是2019-nCoV在肺中主要的靶向细胞)。而肝细胞的ACE2表达水平却很低,只有胆管细胞群体的1/20。由于GGT主要由肝内胆管细胞合成及分泌,本研究入组的28例患者中GGT异常占比约82%,这可能说明了2019-nCoV与胆管细胞中受体ACE2高表达是导致肝损伤的因素之一。最新发表的1例新型冠状病毒肺炎死亡的病例报告[3]中,免疫组化结果显示高度促炎性的CCR4+CCR6+辅助性T淋巴细胞17增加,这就解释了2019-nCoV感染后存在严重的免疫损伤。肝脏是人体最大的免疫器官,当机体被病毒感染产生了失控的过激反应时,过度的免疫反应导致炎性细胞在病灶部位大量积聚,分泌大量炎症因子导致免疫应答过度继续放大引起肝损伤。

本研究28例COVID-2019伴肝损伤的患者中有10例在治疗过程中使用了非甾体抗炎药“布洛芬”。 非甾体抗炎药所致肝损伤的机制主要是肝脏毒性和特异体质反应[4],在治疗剂量下,非甾体抗炎药能导致10%的患者出现轻度肝损伤[5]。COVID-2019诊疗方案中推荐可试用的药物利巴韦林、洛匹那韦/利托那韦也有可能导致肝损伤的发生,纳入患者中有2例使用了洛匹那韦/利托那韦并出现了肝损伤。王福生院士团队发表于《Lancet Respir Med》的病例报告[3]中,2019-nCoV患者的肝活检病理显示中度的微血管脂肪样变性以及轻度的肝小叶汇管区活动性炎症,提示该损伤可能由病毒感染或药物性肝损伤引起。所以要重视药物对肝脏的损伤。

COVID-2019伴肝损伤目前无统一的诊治标准,近期武汉大学药学院丁虹教授基于病毒感染的过程中产生大量的炎症因子、氧自由基的发病机制,提出了针对新型冠状病毒肺炎“甘草酸二铵+维生素C+曲克芦丁”的“防御型鸡尾酒疗法”。甘草酸制剂是临床上常用的保肝药物,这种治疗方案或许对COVID-2019合并肝损伤有一定的益处,目前已进入临床试验,有效性及安全性需进一步验证。预后方面,轻型和普通型COVID-2019患者与该病本身或其治疗措施相关的肝脏生化学异常一般在康复后自然恢复,与病死率无明显相关[6]。总之,COVID-2019导致的肝损伤应引起重视,当出现明显的肝功能异常时,应积极寻找可能的原因,并及时评估患者的肝功能情况,给予适当的保肝抗炎治疗,并在出院后动态监测肝功能的变化,加以随访。