迩议南宋书家对苏轼的接受

——以陆游、朱熹、范成大为例

⊙ 丰俊青

弁言

清人梁巘在《评书帖》中说:“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元明尚态。”[1]可谓是对各个朝代书法风格的简单概括。魏晋玄学大兴,出现了以“二王”为主流的清新、婉丽的书风;唐代将“尚法”的思想表现得淋漓尽致;到宋代,一种追求抒发内心情感的“尚意”书风油然而生,“宋四家”多是这一书风的领袖人物。及至南宋,首先由于政治变动,朝代更迭,人民生活在困苦不堪的动乱年代,使得原有的舒适圈不在,文人雅士对书法的追求也随之淡然。其次,靖康之变后,皇室旧藏大部分被掠夺,“艰难以来,散失无存”。[2]这就导致南宋书坛自上而下可供临习的法帖不多。在这种境遇下,他们的书法取法并未逃离“尚意”书风的藩篱,在继承前人基础上继续发展。

曹宝麟说:“南宋学苏者最众,学米者次之,学黄者更次之。”[3]之所以“学苏”者众多,离不开宋高宗的倡导。据李日华《六研斋三笔》卷三载:“宋思陵(高宗)得李伯时画人参、地黄二药,装潢之,御书东坡二赞,笔法浑厚纯美……。竹懒曰:‘思陵极爱苏公文词,力购全集,刻之禁中。此二诗应所熟诵而出之笔端者,且坡语二物皆北产而移之南土,遂而蕃茂。时当绍兴南迁之初,尤所感而欣然也。’”[4]高宗之后的孝宗对苏轼的推崇更是达到了前所未有的高度,这在其为苏轼所作《苏文忠公赠太师制》中可以窥见。文中说:“故礼部尚书端明殿学士赠资政殿学士谥文忠苏轼,养其气以刚大,尊所闻而高明。……不可夺者峣然之节,莫之致者自然之名。经纶不究于生前,议论常公于身后。人传元祐之学,家有眉山之书。朕三复遗编,久钦高躅。王佐之才可大用,恨不同时;君子之道暗而彰,是以论世。傥九原之可作,庶千载以闻风。惟而英爽之灵,服我衮衣之命。可特赠太师,余如故。”[5]皇帝的尊崇将苏轼的地位推向了巅峰,上行下效,“学苏”者蔚然成风,更有“人传元祐之学,家有眉山之书,盖纪实也”[6]的记述。由此想见时人对于苏轼书法的学习,已经不单单停留于对其文其书的学习,而是上升到了一种迷之崇拜。那么,事实真的如此吗?本文兹以陆游、朱熹、范成大为例,探讨一下苏轼书法在南宋的接受。

图1 陆游《自书诗卷》(局部) 纸本 辽宁省博物馆藏

一

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,尚书右丞陆佃之孙,南宋文学家、史学家、爱国诗人。传世作品有《与原伯帖》《怀成都十韵诗》《与仲躬帖》《自书诗帖》等。

大家印象里的陆游是爱国诗人,殊不知他的书法也同样精彩。清代赵翼在《瓯北诗话》云:“放翁不以书名,而其书实卓绝一时。……是放翁于草书,功力几于出神入化,惜今不传,且无有能知其善书者,盖为诗名所掩也。”[7]陆游出生于收藏世家,从小耳濡目染,可以说幼承家学,遍习诸家法帖,书法取法鐘繇、“二王”、颜真卿、怀素、张旭、苏轼、黄庭坚等。但其一生志愿复国,仕途不顺,婚姻不畅,导致他的书法在中年时期追求意趣,取法“宋四家”,尤其对苏轼甚是喜爱。其传世作品虽然不多,但仍可看出他对苏轼书法的学习与创新。

《与仲躬帖》可以说是陆游学苏较为成熟时期的作品,从肥厚的用笔、欹斜的取势、章法的布局中都可以看出有《黄州寒食诗帖》的韵味。《怀成都十韵诗》除了师法苏轼,还可看到他将字势拉长,进行了创新,并未完全地去继承。其代表作《自书诗帖》用笔厚重,取法苏轼和颜真卿,结字上取法黄庭坚,章法上有怀素的影子,这说明在笔法上苏轼对陆游的影响是很大的。

陆游没有传世的书学著作,但可从流传下来的题跋中窥探他对苏轼书法的喜爱。如《跋东坡帖》:“成都西楼下,有汪圣锡所刻东坡帖三十卷。其间与吕给事陶一帖,大略与此帖同。是时时事已可知矣。公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然,忠臣烈士所当取法也。予谓武子当求善工坚石刻之,与西楼之帖并传天下,不当独私囊褚,使见者有恨也。”[8]陆游说苏轼是忠臣烈士,他的书法都可以学习,可见其是崇尚苏轼的人品继而上升到书品,赞扬苏轼人书俱佳。另外他还曾说“成都西楼苏帖无一可疑”,[9]甚至还选择性地编辑成帖:“成都西楼下石刻东坡法帖十卷,择其尤奇逸者为一编,号《东坡书髓》。三十年间,未尝释手。去岁在都下,脱败甚,乃再装辑之。”[10]他集苏轼书法汇编而成的《东坡书髓》,三十年间都带在身边,朝夕相处,可见他对苏轼是发自内心的喜爱。又“此本藏之三十年矣,嘉泰甲子岁十二月,遗几焚之,予辑成编,比旧本差狭小,乃可爱,遂目之曰焦尾本云。十四日,山阴路某书。”[11]《跋东坡帖》云:“此碑,盖所谓横石小字者耶?顷又尝见竖石本,字亦绝不大,数简行笔,尤奇妙可贵。与成都西楼十卷中所书郭熙山水诗,颇相甲乙也。”[12]由这些关于苏轼的题跋可知,陆游对苏轼书法的学习不仅仅是简单地临摹抄写,而是在日积月累的刻苦钻研中取其精华、去其糟粕,融会贯通,成就了自家面目。

二

朱熹(1130-1200),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公,祖籍徽州婺源(今属江西婺源县)。宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。书法代表作品有《城南唱和诗卷》《书翰文稿》等。

朱熹比陆游小5岁,两人交好,但在书学观念上有不同的见解。我们知道,朱熹出生于儒学世家,从小博学多才,是宋明理学的集大成者,不知道的是他的书法也很好,只是理学的名声太大,人们对其书法的关注比较少。朱熹的学书“取法乎上”,从汉魏入手,上溯鐘繇,后广泛涉猎,遍学王安石、颜真卿、曹操、蔡襄等诸家法帖,融会贯通,自成一家。明代陶宗仪《书史会要》评朱熹书法说:“朱子继续道统,优入圣域,而于翰墨亦工。善行草,尤善大字,下笔即沉着典雅,虽片缣寸楮,人争珍秘,不啻璵璠圭璧。”[13]可见,朱熹的书法在当时及其后都是享有盛誉的,只是被理学的成就掩盖了。

对于“宋四家”的学习,朱熹对蔡襄的书法尤为倾心。他认为:“蔡公节概、论议、政事、文学皆有以过人者,不独其书之可传也。南来多见真迹,每深敬叹。”[14]对苏轼的书法,他则是颇有微词,认为“字被苏黄胡乱写坏了。近见蔡君谟一帖,字字有法度,如端人正士,方是字。”[15]这里要注意到一点,就是朱熹评价书法好坏的标准重在“法度”二字,之所以喜欢蔡襄的书法,是因为字字有法度。曹宝麟先生的研究证实了这一说法,他说:“朱氏对本朝书法的是非取舍标准,可用一个简单的公式来概括,那就是艺术优劣可居其次,字迹的平正与否却是至关重要的。”[16]朱熹还说:“苏氏之言,高者出入有无,而曲成义理,下者指陈利害,而切近人情,其智识才辩,谋为气概,又足以震耀而张皇之,使听者欣然不知倦,非王氏之比也。然语道学则迷大本,论事实则尚权谋,衔浮华,忘本实,贵通达,贱名检,此其害天理、乱人心、妨道术、败风教,亦岂尽出王氏之天下也哉。”朱熹又言:“苏公早拾苏(秦)、张(仪)之绪余,晚醉佛老之糟粕。”[17]这就与身为理学家的朱熹的观念相悖,朱熹讲求的是正统的儒道之学,而苏轼在宋代被认为是“杂学”的代表,朱熹批评的重点在于苏轼没有仔细研读儒家圣贤之书,而“见佛家之说直截简易,惊动人耳目,所以都被引去”[18]。

但朱熹对苏轼的书法并不是一味批判,在《跋张以道家藏东坡枯木怪石》中云:“苏公此纸,出于一时滑稽诙笑之余,初不经意,而其傲风霆、阅古今之气,犹足以想见其人也。”[19]这里可以看出他对苏轼的书法还是有认同的,存古今之气。又《跋陈光泽家藏东坡竹石》云:“东坡老人英秀后凋之操,坚确不移之姿,竹君石友,庶几似之。”[20]这里又承认了东坡的书法气质。《跋东坡帖》中云:“东坡笔力雄健,不能居于人后,故其临帖,物色牝牡,不复可以形较量,而其英风逸韵,高视古人,未知其孰为先后也。”[21]

朱熹对苏轼的书法有赞同也有微词,重点在于他对书法的评判标准是“法度”,这与他的理学观念是分不开的。朱熹的书法也有宋人的意趣,只是在取法上偏爱蔡襄。他爱慕苏轼的真率、潇洒,只是理学的观念让他很矛盾,这就造成了他对苏轼的书法“又爱又恨”。

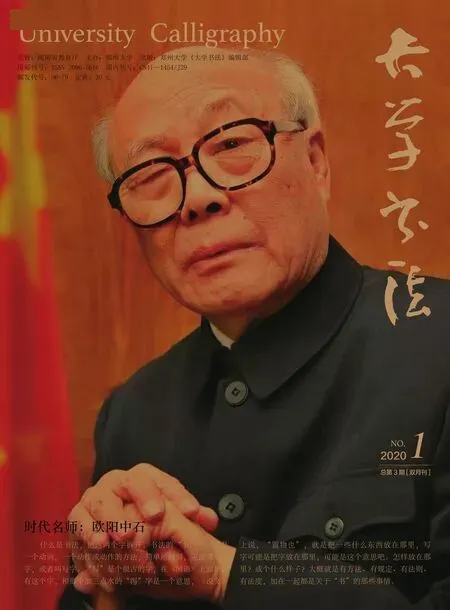

图2 范成大《西塞渔社图卷跋》(局部) 绢本 行书 美国纽约大都会博物馆藏

三

范成大(1126-1193),字至能,一字幼元,早年自号此山居士,晚号石湖居士,平江府吴县(今江苏苏州)人。南宋名臣、文学家、诗人。书法代表作品有《跋山谷楷书诗帖》《西塞渔社图卷跋》《赠佛照禅师诗碑》等。

范成大出生于靖康之耻的时代,自幼便遭受颠沛流离之苦,但其天资聪慧,12岁读经史,14岁写文章。后经父辈劝勉,考取功名,走上仕途。史料是这样记载的:“吴郡范氏,自文正公起孤童,事仁宗皇帝,当庆历癸未入参大政;后百三十有六年,公复参孝宗皇帝政事。虽谱牒不通,俱望高平,派南阳之顺阳,盖鸱夷之苗裔也。今为郡之吴县人。……曾祖泽赠太子少保,妣昌元郡夫人夏氏;祖师尹赠太子少傅,妣咸安郡夫人陆氏,咸宁郡夫人蒋氏;考雩终左奉议郎、秘书郎赠少师,母秦国夫人蔡氏,莆阳忠惠公之孙,而文潞忠烈公外孙也。”[22]这里所说的“忠惠公”是指蔡襄,范成大的母亲是蔡襄的外孙女,也就是说范成大是蔡襄的曾外孙。

范成大和陆游一样,书法被诗名所掩。他一生仕途比较顺畅,游历四方,经常以诗会友,以书酬答。他的主要精力并未放在书法上,但书法也赢得诸多赞誉,如周必大在《范成大神道碑》中说:“公蔡氏所自出,故书法兼有真、行、草之妙,人争藏之。寿皇(孝宗)尤爱赏,相与极论古今翰墨,数被赐予。”[23]周必大是范成大的好朋友,他的说法还是值得信服的。又如《宝真斋法书赞》云:“纵之而矩不逾,敛之而锋无余,实蕴而华敷,云烂而霞舒。虽曰近世之书,亦足以为轩几之娱。久而信,信而传,其殆留而为后世之须。噫嚱石湖!”[24]

由上文可知,范成大是蔡襄的曾外孙,周必大也提到了这一点,这说明在师承上他是有学习蔡襄书法的。范成大的学书历程应是幼承家学,进而上溯魏晋,书宗“二王”,又旁涉颜、苏、米、蔡、杨等诸家,融会贯通,自成风格。他早年的书法主要是楷书,得益于颜真卿,中晚期的书法转而习行草,以杨凝式、蔡襄、“二王”为主,兼有苏、黄、米的风格。他和大多数南宋人一样受苏轼书法的影响比较多,可从传世作品中找到学苏的迹象。如《北齐校书图卷跋》的结体婉丽、俊美,有苏轼的笔势;《赠佛照禅师诗碑》中的“冷”“知”“饱”等字看似是直接从苏、黄、米的碑帖中摘录出来的;《西塞渔社图卷跋》是其六十岁时的作品,书风遒劲有力,清韵雅致,有评述说他“书法出入眉山(苏轼)豫章(黄庭坚)间,有米颠笔。”[25]《四时田园杂兴》是他六十一岁时的作品,圆婉遒丽、生意盎然,周伯琦在其后跋云:“……此诗盖谢事后之作,曲尽吴中郊居风土民俗,不惟词语脍炙人口,而笔墨标韵,步骤苏黄之下,使人健羡。”[26]这些无不说明范成大取法苏轼。

结语

总之,南宋诸家对苏轼的接受,无论是赞赏的,还是批评的,都有自己的审美和评判标准。苏轼由于帝王的极力推崇,其书法艺术价值受到了更多的关注和发掘。其中的原因与苏轼自身的艺术魅力脱离不了关系,同时更与时人的敬仰有关。南宋偏安一隅,作为南宋“四大书法家”之列的陆游、朱熹、范成大,在政治环境极其复杂的情况下还能潜心书画,引领书法风尚,实属不易。这种风尚既是对苏轼书法的传承与发扬,也对南宋书法本身产生了积极影响。

注释:

[1]梁巘.评书帖[G]//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:579.

[2]陈骙.南宋馆阁录(卷3)[M].北京:中华书局,1988:22.

[3]曹宝麟.中国书法史(宋辽金卷)[M].南京:江苏教育出版社,1999:268.

[4]李日华.六研斋三笔(卷3)[G]//景印文渊阁四库全书,867:715.

[5].苏轼全集(卷首).宋赠苏文忠公太师敕文[G]//景印文渊阁四库全书,1107:5.

[6]罗大经.鹤林玉露(卷2)[G]//景印文渊阁四库全书,865:336.

[7]赵翼.瓯北诗话(卷6)[M].北京:人民文学出版社,1963:95-96.

[8]陆游.渭南文集(卷29).跋东坡帖[G]//四部丛刊初编(201),上海书店,1989.

[9]陆游.跋东坡帖[G]//陆游集(五)卷27,上海:上海古籍出版社,1985:2234.

[10]陆游.跋东坡书髓[G]//陆游集(五)卷29,上海:上海古籍出版社,1985:2269.

[11]陆游.跋东坡集[G]//陆游集(五)卷30,上海:上海古籍出版社,1985:2275.

[12]陆游.陆游集[M].北京:中华书局,1976.

[13]马宗霍.书林藻鉴(卷9)[M].“朱嘉”条,北京:文物出版社,1984:143.

[14]王瑞明,张全明.朱熹集·跋蔡端明帖(卷82)[M].成都:巴蜀书社,1992:4252-4253.

[15]黎靖德.朱子语录(卷140)[M].北京:中华书局,1994:5793.

[16]曹宝麟.中国书法史(宋辽金卷)[M].南京:江苏教育出版社,2009:300.

[17]朱熹集()[M].卷30·答汪尚书.成都:四川教育出版社,1996:789.

[18]朱熹集()[M].卷56·右军宅.成都:四川教育出版社,1996:1562.

[19]晦庵先生朱文公文集(卷84)[M].北京:国家图书馆出版社,2006:3971.

[20]蒋述卓等.宋代文艺理论集成[G].北京:中国社会科学出版社,2000:868-869.

[21]晦庵先生朱文公文集(卷84)[M].成都:四川教育出版社,1996:3927.

[22][23](日本)尾上八郎,神田喜一郎,田中亲美.书道全集[M].第十六卷·宋2.平凡社,1955:4189.

[24]岳珂.宝真斋法书赞[M].北京:中华书局,1985:249.

[25]王世贞.弇州山人四部丛稿(卷130)[M].上海:上海古籍出版社,1988:10587.

[26]倪涛.六艺之一录(卷96)[M].上海:上海古籍出版社,1988:8074.