对书法艺术的理解

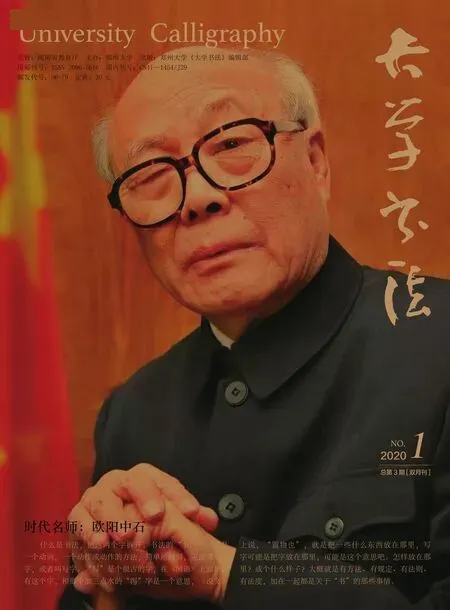

⊙ 欧阳中石

有这样一个机会听一听大家的意见,我很高兴。给我的题目是“书法艺术论”,我不敢接受,因为太大了,我也没有这方面的研究,我要想改个题目,讲一讲对书法艺术的理解,我个人的理解。

第一个问题,正名,什么是书法。

大家知道我不是学书法的,我什么都没有学好,稀里糊涂半路出家地搞起了这个事情,因此,我的理解很不深刻。

什么是书法,把这两个字拆开,书法的“书”字应该是一个动词,一个动作或动作的方法,简单地理解,应该说是书字,或者叫写字。“写”是个很古的字,在《国语》上面早就有这个字,和那个加三点水的“泻”字是一个意思,《说文》上说,“置物也”,就是把一些什么东西放在那里,写字可能是把字放在那里,可能是这个意思吧。怎样放在那里?成个什么样子?大概就是有方法、有规定、有法则、有法度,加在一起都是关于书的那些事情。可不可以说书法这两个字是关于书写的学问?这样说大概能摸到它的意思。怎么样来写,怎么样来书,要求怎么样?要求正确要求美观,因为这是要求用视觉来解决的,而说话是要求你用听觉解决的。大概“写”能够补上不用声音就得不到的东西,用一个写出来的东西让人知道,起交流作用。这里面有一个好和坏的问题,应该尽可能地美,我们给它加了一个词,叫作“艺术”,所以就成了书法艺术了。

我知道这样一个词的时间是近十几年的事情。过去只知道“书”“写字”,写得好的字,可以拿给别人作为榜样,可以提供给人们学习的叫作“法书”(就是可以作为法的书),现在我们把它倒过来。如何达到“法书”呢?就是书要有书之法,即“书法”。现在这个词用得很混乱,我常听到有人这样说:“欧阳先生,请您给我写一张书法吧。”这事情我不好办了,我怎么写给他一个书法呢?法没法写出来,我不懂。对书法这个问题,我是把它看作一门研究书写汉字的学问来理解的。通过这门学问的学习,掌握一种动作,能够去写出很好的字来,能够成为艺术品,大概这样稀里糊涂地我们就把它说成是书法艺术。

我想把这个概念再压缩一下,我们讲的是书,书什么呢?是书字,就是写字,可不是只写一个字,写出的字是能连缀成文,成一篇文章,成一段话,一个词组也好,当然这不排除还有一个字的可能性。但这不是主要的,比方,写个“龙”字,什么意思呢?不懂。龙这种动物没有,我们就假托着一种想象的龙,如什么“真龙天子”“龙的传人”等等,可找不着这个东西,屋里挂个龙字,怎么回事?不知道。挂个虎字也不知道什么意思,是威武得很像个老虎,很可怕呀。写个狗就不能挂了,没法挂呀。写什么好像应该有意义,不是个简简单单写字的问题,应该说要写出一个什么意思或什么思想或什么感情,你不应该什么都不写,就在上面画个道道儿,这不知道在干什么。

所以我认为,“书”需要写出一些什么,而写得不得劲,写得文不对题都不合适。前几天,有一家电视台,为了过中秋节,希望我写个东西,写个“但愿人长久,千里共婵娟。”怎么让我写这个呢?他们说:“八月十五啊,屏幕上要出现的。”出现干什么?“表示祝贺。”我总觉得这句话放在这里不怎么吉祥,怎么不吉祥?“这是名言啊、名诗啊”,我知道,可这不行。比方说,我和朋友见了面很高兴,“但愿人长久”,也可以祝愿,可“千里共婵娟”—非要分手,刚结婚就要分手,千里之外,一块看月亮,这个事不对啊。我们难免有“千里共婵娟”的时候,当面不能“共”,只好千里“共”,但如能当面“共”,何必要千里呀?因此不通,最后还是改了,没有写“千里共婵娟”,但是在播放的时候解说员还是说了“今天真好,千里共婵娟”。如果让我写,我是说什么也不敢呀,若要写了,不知道会有多少新婚夫妇来找我算账,你干嘛要把我们都拆开呀?所以,我们写字应该能够表达我们的意思,表达我们的感情。怎样才能表达得好呢?当然有些方法问题,有些形式问题,比方说,怎样用笔,怎样结字,怎样成行,怎样成章,我想应该有这一套,应该有这些事情。这都是属于书法范围里的事。这是我想说的第一点。

欧阳中石 行书 自作《喜读富春山居图》

第二个问题,汉字问题。

我们学校(北大)有许多我的老师,各位都是我的学长,当然,论文字学各位都有很深造诣。我想从书法这个角度来说说汉字。我觉得,我们中国有了汉字是我们的骄傲,我们过去曾经说过,我国有四大发明,但是这四大发明都已经过时了,应该说我们还有一个特大的发明,是汉字。我是这样理解的,我们的汉字有它的理性,它的科学性。我们现在常常谈到,文字是表达语言的工具,—因为我没有读过中文系,我不懂文字,我说点外行话。—我理解,文字不是表达语言的,我可能说完以后要挨老师的板子的,姑妄言之。我要问,那么语言是表达什么的呢?表达概念,你说书和写,我不说,我直接写和直接书,我这个书或者写是表达书的声音,还是表达我这个动作?我想是不是应该这么说,客观事物构成一个认识上的概念,这个概念用语言的方式,用声音表达它;可文字呢?用形体来表达它,一个是“语”,一个是“文”,两个一块充当表现,是不是更直接一些?所以我愿意说文字是表达认识的。因为外国人就是用另外的声音表达的,用别的语文表达,和我们用字完全是两回事。我还认识到,我们的汉字之所以了不起,是因为它和世界语言走的是两条路,没有用声音(拼音),它用了形体,沿着过去图画那个道路发展了下来,它就是抽象的画,用许多形象,很清楚地表达了那些事情,所以我觉得这种认识能力是很了不起的。而且我最近感觉到,中国人把中国的汉字分成若干个部,每一个部找出个代表,叫部首,这个部,本身就是对事物的分类,属于金属的带金字边,属于液体的带三点水,属于地上长的植物带木字旁,是花草的都带草字头,是嘴说的都加言字旁,这一些本身就是一个分类,把许多事物、许多动作、许多性质都作各种各样的字的描述。我觉得这个发明,至今不衰,它的代表性已经有若干年了,到目前,马上把它改掉是不可能的,它还要绵延下去。它已经为我们的历史立下了不可替代的功劳,而且将来它的功劳,更显示它的充沛,它的力量,很深远。中国有了汉字我是很自豪的,为我们的民族而骄傲,更有意义的是我们这个汉字本身就有它的艺术性,它是一个艺术的产物,而我们中国人的“艺术头脑”偏偏和“科学头脑”长成了一个,既符合理性的要求,又符合艺术性的要求。所以我觉得,这个结晶是智慧的结晶。我经常讲,“汉字”理性中有艺术性,艺术性中有理性,既是科学的又是艺术的。

第三个问题,汉字的书体和书写。

我国汉字绵延了几千年,从甲骨文到金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书这么多书体,还有一些说不清楚的书体,多得很。怎么理解?我们可以用虚无主义的态度来看,太混乱了。但是,我们也可以通过它来认识和理解我们人文智慧的丰富,也表明了我们艺术的丰富。我们都知道,当初我们所找到的甲骨文是现在发现最早的中国的汉字书体的字体。怎么都在甲骨、牛骨、兽骨上呢?不会在别处吗?是不是古代那时候龟很多啊?不会的,可为什么都在那上面呢?我们想,那时候没有纸,有一个平面供给我们在上面弄上字的东西,如果说有的话,比方说树叶、树皮,到现在也早腐烂了,没有了。不是说那时候只会在甲骨上写,别处不会写,只能在甲骨上刻,不能在别处刻,不会的,既然能刻甲骨,那个刀能不快吗?能刻得动甲骨,也能刻得了树皮,这些都是很自然地可以想象出来的。那时候东西可能很多,而保留下来的,在地下埋藏的,我们现在发现的是这些。我们在甲骨上面找到的,给它个名字叫甲骨文吧,就甲骨文了。在青铜器上找到了许多字,我们叫它金文或者钟鼎文。那时候纸肯定是没有,布也没了,都腐烂掉了,所以刻在竹子上叫竹简,刻在木头上叫木牍。我们也很聪明,只把甲骨上的字叫甲骨文,青铜器上的叫金文,而不说竹书、木书、纸书,那不是文字上的区别,只是载体上的区别。

字体这么多年发展下来,我们简单地说,太麻烦。我相信秦那个时代大概看到了许多金文上的东西,但只能搞成小篆,看小篆,到了汉代他们就看隶书。到了我们今天,该算算历史的账目了,发现我们古代太丰富了,什么都有,有甲骨文,还有金文,都有了,我们是高兴还是不高兴呢?有人认为太麻烦了,还得认这么多字。我认为,我们应当感谢我们的先民们为我们创造了这么多供我们欣赏的艺术宝物。而今天我们看来,哪一个国家、哪一个民族有像我们这样丰富的文字?归根起来,我们这么多书体,表明了什么?表明我们的历史一直沿着实用艺术的道路走了下来,我们的先民们在历史的长河中给我们创造了许许多多的条件,给我们制造了这么多的文字、这么多的字体,给我们遗留下来,供给我们了解那个时候的历史,了解那个时候的文化,留给了我们这样一个书法宝库。

我再说一下关于汉字的书写。

应当说我们的书写是有法度的,先贤们给我们创造了一个极好的规范,这个规范经久不衰。他们在研究汉字的书写上,尽了他们的努力,取得了成绩,积累了经验。这些经验,如果我们不接受过来,恐怕我们会很空,积累了那么多年经验,我们不吸收,要去创造新的经验,这是非常划不来的。应该承认我们的先民、我们的先贤在这方面的积累很了不起。

应当说历朝历代在历史上都有过高峰,走出高峰之后,第二代又超过了这个高峰,形成了一个新的历史高峰,这是在历史长河中的必然现象。我们也承认我们这个时代在向前进的时候,也总是有时代的前锋。这个历史的高峰和时代的前锋,不是一回事,前指的是前后的问题,高指的是高低的问题,历史上都是按高度来算的,但这两个不一样,不是一回事。我们想想它两个是一回事情好还是两回事情好?如我们把历史的高峰保持着,历史的前锋正好就是它的高峰,一个山的“峰”,一个金属的“锋”,这两个要是一个的话,大概是最高的理想。如果说历史的高峰是高的,咱们时代的前锋是前的,老够不着那个高的,历史永远跟不上咱们时代的前锋,这个事情即是麻烦的。因此,我想我们作为一个人,作为一个读书人,能不能既有一个历史的眼睛,也有一个时代的眼睛,把“峰”“锋”这两个结合起来。你不想合是不对的。我们绝对不能盲目地、一味地信任。比方说:行书王羲之写得最好,王羲之是历史的高峰,我们永远追不上他了。我不这样看,也许我们今天或者在历史上早就有人达到了他这个高度,也许哪一个字、哪一批字上达到了他的高度,超过了他的高度,也许将来也会有更多的人超过他,我们相信。

但是他走过的路程,我们不要走,而要超过他,就稍微难一些。实践论认为,一切来源于实践,我想这是作为人类的认识来讲的,并不是讲每个具体的人的每个认识都来自亲身实践,并不排斥他应当接受前人的经验。比方说,火是烫的,早就实践过了,我不相信,还要实践一遍,摸一摸它究竟烫不烫,这是不可取的。我们最好能够少实践多经验,我们就最便宜。我们去走王羲之走过的道路,直接去学习王羲之,做第一道贩子,不做第二道贩子,这是不是更方便。我是一个不务正业的人,不大爱读书,不大爱用功在学习上,尽想“贪便宜”的事。我想,“贪便宜”不一定是坏事,如果我们能够不用功夫就把它学会的话,就不应该再费那个功夫。我听他告诉我那关键就行了,我何必再去绕那个弯呢?因此,我们应该接受别人的意见,接受他们的经验。

欧阳中石 行书手批

如何接受别人的意见?那就是学。对学这件事我是这么理解的,学就是“善假于物”:善于从别人那里得到,不是直接地拿,要从已经知道的人那里学来,不一定非要自己动手。比方写字,我不愿意用那个“死”功,别人写字的时候我不写,我看着他写,我怎么想呢?他替我写了,用他的纸,用他的手,用他的笔代我写,他的手一弄一个黑疙瘩,真笨!我写的时候绝不会这样写,看他写完了,我再写。噢,他那个地方拐不过弯去,我知道了,到这里会拐不过弯去,我回家一想,他们的亏我都不吃,这很便宜啊。这个方法要方便得多,沾光,我尝了甜头,应该向别人学习。你想从别人那里拿东西,人家不干,拿钱人家也不干,拿本事,他没法反对,而我们就从他那里学本事,这不是很好吗?这不就是学习方法吗?孔夫子讲“学而时习之,不亦说乎”,列宁讲“学习学习再学习”,所以人总是要学习,活到老学到老。这些话不错,都是好话,可是我们要细致地研究一下。

我有一个伙伴,我们一块儿念书的时候,他是一个大哥哥,高我五个年级。过了一年他高我四个年级,再过一年他高我三个年级,最后他和我一块儿小学毕业。我问他:“你怎么和我们一块儿走啊?”他说:“挺累的。这多好!”他可真做到了学习学习再学习。要是这样理解的话,学习是不是就是降级?降级很愉快,不累。这应该是不对的。所以沿着这个思路,我想“学而时习之”不应该是学习学习再学习。我认为那个“习”字还有另外一个讲法。我举另外一句话说,这个人了不起,游泳特别好,我们给他一个词,叫惯习水性,这个“习”就不是学习的“习”了吧,它是会的意思、深通的意思。“学而时习之”的习是不是应该当作“通”字、“会”字讲?“学而时习之,不亦说乎”就是一学及时的就学会,很高兴。反之,学习不会,再学习还不会,越学习越不会,不会高兴极了。应该是一学就会,这是高兴的。刚才说了,有朋自远方来,不是有人来找我就高兴,是知道我学会了,他来找我一块儿研究,很高兴;他不来,“人不知而不愠,不亦君子乎?”他不来找我,没关系,不能急得慌,憋不住,这么大学问不来找我赶紧找他们去吧,不能那样。学而时习之,高兴,有朋自远方来,一起研究也高兴,没人知道,也很高兴,也无所谓,也不恼火,这就是君子。我想这样讲更合理些。所以我希望,我们不要把学占据中心,要学会才是关键,学了就会,学不会我非得学会不行,我要和它玩命了,玩命也会不了,就不玩命想一个办法会它。

写字看来很难,其实不难,就是你肯不肯学,你肯不肯把那个好的变成你的。你不是王羲之吗?我“吃了你”,我这个手是抓着王羲之的,抓完了王羲之,我还要抓欧阳询,当我抓完了王羲之、欧阳询,这个手就不得了啦,王羲之过过我的手,欧阳询过过我的手哇。一个你不行,因为我会他们“八”个,这可是不得了啊。我们应该在这个写字的问题上想好了,我肯于学他。他怎么写,你怎么写,这一遍不行,改一改办法再来,一笔一笔地学,一个字一个字地写,我相信你能学会一个字,就能学会两个字,学会两个字就能学会10个字,再学会100个字,最后所有的字都会了。有人则不然,今天学王,明天学赵,后来又去学柳,学来学去,写了十年字才弄明白一个事,我学我自己最像,什么王羲之、李羲之都不成,还是学我最合适。比如,写颜吧,不大合适,写欧呢?还是不得劲?那你学谁得劲,没有得劲的。用完一阵子“功”之后,得出一个结论来,原来天底下所有的字都有缺点,都不如我这个字顺手。我这个字从哪儿学来的,跟“姥姥”学的,原来怎么样就怎么样,不学了。我今天写王羲之的《圣教序》,他那个字真好,我以后非要写他,用他的字写封信,随便哪个字都跟他一样,这就快行了。但是,有些人,往往不这么想,总觉得它不合我的适,所以最后还是学自己最好。

欧阳中石 行书手批

还有一条很了不起的“理论”:“要创新啊”“模仿别人的字是没有出息的艺术家”“善于创新才行”等等。我说,你创吧,我看你创,你能创出什么来?没得可创啊。一共就一道创什么?你只要学会一家就不得了,必须对自己有评价。笔笔有来历,字字有出处,叫作高手,叫懂书的人。以后我们又出来一句话:一个人的字好不好,要看“从何处来,到何处去”,从哪儿继承来的,又发挥到哪儿去了,有来处有去处,够了。只怕没来处,有去处。没来处是学谁也不是,有去处是就像我自己,这就不行。我想,把这门艺术,能不能先来一个先学后创?我发现个规律,喊创新的人老也创不出来,老喊保守的人,可他怎么也保守不住,这是一个怪事。为什么创新创不出来呢?我想写字这个问题,虽然是艺术,我也愿意定量定性分析。我们知道,化学里,把两种东西放在一块儿,就会出现第三种,出不来第四种。写字,也同样写完这个再写那个,也出不来第四种。这个到底加点什么、去点什么都一致。因为我总愿意搞艺术的时候要有科学的思维,搞科学的时候不妨加一些艺术的灵感—好多科学上的发现,很可能都有艺术灵感起作用。搞艺术没有科学的思维搞不成的,不会分析不会综合,甚至也不会模仿那是不成的。

应当说书法艺术说白了,就是个写字问题,要不承认它是个写字问题,只承认它是个很高雅的了不起的艺术不行。我自己是个读书不成、搞艺术也不用功的人,所以没有什么给大家说的,我只是想说这么一句话,对于历史上或者现实中许多问题,我们要比较,分析、比较它的什么呢?要分析、比较它的渊源、结晶,比较它的不同,寻求它的相同。为什么说要比较?我们要在比较中知道它的不同和相同。我觉得,我们的历史,我们的社会,还都在不同中追寻着相同。我为什么有这样一句话?我要说我们这个社会是有共同标准的。比方说,一个具体的尺子、秤,它们都是干什么的?因为用一个共同的东西,一个尺子,去量那所有的不同,量谁长谁短;用一个秤去称它,谁轻谁重。尺子量长短,秤称轻重,这是有标准的,能不能把这个标准取消呢?现在艺术上谈“多元化”,在实际上就取消了标准,太可怕了。没有尺子,你说谁长谁短?没有秤,怎么知谁多谁少?都不行,这是不成的,必须有个共同的尺子。艺术是个人的事,但是有个共同的社会要求。我想,还是尊重历史,尊重社会,多向别人学习,把别人的长处都集中到自己身上来,大概就是长的、高的,就是重的。关于书写上一些具体问题我不想多谈了,总的一句话,写字真想写好,就要见贤思齐,谁好跟谁学。认准了王羲之好,就学王羲之,这样的决定绝对是对的,谁也离不开这个道理,不要想自己创。学一阵子之后再创,学得越多,创得就越好,这是必然的。

我想给大家汇报一个东西,请各位学长指教。20世纪80年代我们国家就有了对书法这门艺术学习的系列,就已经有了硕士这个学位。这是从1980年到1993年,我们知道日本有博士学位(书法艺术),法国有博士学位(书法),美国也可以写书法的论文得博士学位,我们不行。这个事情很惭愧,没法向历史汇报。我们在前辈的努力下,正式向国家提出要求,提出建议。国家同意了这样一个安排,就在1993年批准了书法艺术的博士学位点,它属于美术学,大的范围属于艺术学。艺术学这个范围里,一级学科是艺术学,二级学科是音乐学、美术学。书法属于美术学范围。大家都知道,在搞写字上,在搞画上,最高到硕士,必须进入理论的研究然后才能到博士学位。咱们国家就决定大家一起来研究一下,怎么样使这门独特的艺术达到高层次的研究。不是说普遍开花,大家都来搞这个研究,要少数的,我们应当集中一些人,把这个事情搞清楚。这里边无非是字体、书体的研究,古史的研究,书论的研究,中国文化的研究,国家的研究。我总是说要把中国的书法放在中国大文化背景中来看待,才能看得清楚。它不只是一个简简单单的艺术问题,它是个学术问题。它不从历史的角度研究不行,它不把历史变成论、史论来研究不行,只从书论研究不行,不把书论变成历史的研究也不行。

所以说要把这门学问树立起来,建立一个比较完备的学科,还需要各方面的人来关注。我希望,特别是我们北大的各位学长们,共同投入力量,来研究书法艺术。我这样说不是毫无意义的谦虚,从这个门里出来的都是同学,虽然年龄有大有小,时间有先有后,学问之道也有高低,可以年长而道低,可以年幼而道高,所以过去就称呼道兄道长(学长)。

今天有这么个机会,给我的各位学长们汇报一下情况,汇报一下我脑子里所想到的,我们理解到的关于书法艺术的情况,我把它看成是一个学问的问题,希望得到学长们的指正。

问:从中国书法发展的历史角度看,对现代书坛如何定位?

答:对今天所取得的成绩应该怎么看?应该感到光荣。对历史上的成绩应该学习,我想这个态度是明确的。我们不要把古代和现代相比,没法儿比,不是一个时代,大家都在学习它,都在想尽办法来做好这件事,这是令人高兴的。

现在是书法热,我们小时候学习书法,用毛笔抄作文,用毛笔抄日记,早上起来是念书,中午是背书,下午是写字,写完了大字写小字,写完了小字写大字,就这样来回写,也不见得写得多好,也是临帖。我们看过去北大纪念册,真了不起。原来竖着写,现在横着写,是不同的,我们不能说那就高,这就低了。我有的时候也发感慨,现在写的水平多低呀,太低了,我偶然回到故乡,找到我原来小学的同学,拿他以前的字来看,和咱们现在写得差不多,也不说那个时候就真比我们现在好,不是。这个事情啊,从来就是写得各种各样的。科举时代要求很严格,可逐渐也不那么严了,还得用文章来衡量,有些人虽然字写得很好,可什么也不会,这也不行。所以说,现在人有现在人的追求。我说哪个时候都有写得好的,哪个时候也都有写得不好的。哪个时候写得好的都尊重,哪个时候写得不好的也不怎么着,这很客观。这是表明一个人素质的一个方面,但不是全部。

今天我们许多人在追求,有各种各样的追求,甚至我们现在有些人说写字是一种束缚,不仅要写字,还要去搞书法艺术,还振振有词。我就碰到过这样的人,他写了“和平”两个字,说“您要看到它的骨子里面去”。那就很难了,他说“看到纸背后去”。我说“好吧”,我转到纸后边去,也看不出来。他很遗憾,他希望我看它的后面,看它的深度,看出天地万物。那不得了呀,那得有多大能耐,比特异功能都厉害,我可没这么高的水平。所以说,水平谁高谁低,谁愿意怎么办就怎么办,不要批评人家,否定人家,人家有人家的追求。你说我这样说可以吗?如果他是我的学生,我可以打他板子。可是应当承认他的社会地位,他占有了一定的权威,他愿意这么理解。

问:您对中国书法教育有何打算?

答:关于写字的教育应当普及,现在小学里面也正在做这个工作,你要把字写好,让人认识,这样做是对的。至于以后写得也快了,写的事也多了,对写字也不做要求了,这是另外一个问题。因为许多人想往艺术方向发展,做一个艺术家,也很好。当然有一条,我总要把这门艺术变成一门学问,尽可能把它研究到深远的地步,能有多高咱就研究它多高,想把这个理论都普及也没有必要。

问:请谈“道”与书法的关系,气功与书法能否结合?

答:“道”?我弄不懂。看指的是什么道,书道也是道啊,书道也是书的学问。道家之道我搞不清,我想道家也得写字,释家也得写字,法家也得写字,儒家也得写字,军事家也得写字。

气功?更糟糕,我不懂气功,他们说有,也有的说没有,我不知道,因为我自己不懂,我只懂写字而已。

欧阳中石 行书自作诗

欧阳中石 行书 《环谒望门》联

问:书法追求的是美,而汉字本身从理,汉字书法将理与美合璧,请问理与美的共同之处何在?

答:我想艺术都在追求美,美的标准是什么呢?美不美,是个什么含义?在美学上,这是个大的概念,我不敢说,但是我糊里糊涂地知道,写的字要让人一看就感觉美。在这里,美是什么?美是个感觉,是一种我的感受,对我来说,我感觉它美,你感觉它不美,那是你的事,咱俩别抬杠,你说它不美你别理它,我说它美那我就喜欢它。书法追求的是美,是对的。当然也有好多人谈的“美”摸不着边,傅山曾谈过“宁丑勿媚”。丑和美是个对比概念,是喜欢美呢?还是追求丑的?傅山就是宁可丑,也不要媚。我想这种美,是一个人说了不算的,需要众多人理解的这种感受,给你一种审美的感觉,这就是美。书法当然求美,问题是求什么样的美。有人喜欢飘逸的,也有人喜欢凝重的,都可以称作美。你说王羲之的字美呢,还是颜真卿的字美?都美,这就行了。汉字是理性的美,正因为理性的汉字,所以才是美的汉字,我想理应该是第一位的,美建立在理的基础上。光有美很难,有人写了个“大”,他又觉得这个“大”短了点什么玩意儿,还要加个点,那就点上,有一点成“太”了,“太”也是“大”,“大”也念“太”,都可以,行,往上点呢?那就不行了,往上点成狗(犬)了。随便点不行,它是有理的,理管着你。离开理谈美,很困难。我只说很困难,反正不合理的美是很难理解的。

问:您认为书法艺术的标准是什么?您是倾向碑学还是帖学?书法具有审美功能和实用功能,请问还有别的功能吗?

答:书法艺术的标准是什么?一言以蔽之,美的就好。

碑学还是帖学,把这个概念再明确一点好不好?什么叫碑学,什么叫帖学,这里头蕴涵着一个概念的模糊,这是从清代以来的概念模糊。碑学讲的是什么,我认为如果碑是学的话,应当讲碑的形制、含义、内容、年代,这是碑学;说我写的这个字,写的是《郑文公》的,那个写的是《平复帖》,这不叫碑学、帖学,这叫学碑学帖,这样说可能更确切。我的倾向,我们不必要非得到碑上去,非得到帖上去,你能不能连碑加帖全要呢?为什么一条道上走到黑,为什么不两条道上走到黑?

实用和审美。我个人的看法,首先是满足实用,单纯的审美应当附着于实用,那样的美才有生命,离开了实用,光好看,生命力就弱。

问:初学隶书从哪儿学起?初学书法者有什么需要注意的吗?比如说,怎样选择字体,学书是否应该每种字体都尝试一下?

答:我觉得学书和学数学还不一样,不学加、减、乘、除没法解方程,不是的。我就看隶书好,我看《曹全碑》好,我就写《曹全碑》;我看《乙瑛碑》好,我就写《乙瑛碑》。没关系,初学哪一种都好。但是我觉得,关于隶书,有一点问题,东西两汉四百年,前面弄篆,到了汉,章草、行书都出来了,所以隶书是个极短的过渡,它不像楷书一样,有颜、柳、欧、赵四大家,它没有达到最高点,大家都在摸索。所以我说你愿意学哪一个都可以。

是不是都尝试一下?如果作为一个书法艺术或书学的研究者,你应当摸索一下。如果只想写好字,不是作为一个研究家,喜欢谁就写谁的。不过,这是我的看法。大约有些学问的人可以排列出各种水平,我还没有那么深。

问:现在的书法家多得不行,稍微会写字的或者不会写字的都自称书法家,您对此有何看法?

答:挺好。怎么挺好呢?你说人家不会写字,人家自封,不自封谁封呢?别人不封吧,还客观一点点,可以请别人来嘛。这没关系,因为这个“家”不是什么了不起的,单位给你涨工资?也没有这个说法。你成一家不成一家区别不大,咱大家都能高兴,你说我是“家”,我也说您是“家”,大家都挺高兴。不要当真事儿,加一个什么“家”,就比别人高一头?也不是那样,这个事情不要认死理儿。他愿意怎么样就怎么样,谁要是愿意说,他是书法家,“好,多向您学习”。学习有各种学,你写成那样,我写成这样,是一种学;你写成那样,我就不写成那样,也叫学。大家彼此尊重,我为什么不提倡比?一比就容易比出高低来,咱们比不同,这就好办了。所以我说,彼此尊重对方的劳动,彼此尊重对方的心境,能够满足别人的时候,不一定非要给人揪下马来,没有必要。大家都和睦相处,彼此尊重,彼此学习,是很好的事。

问:有人批评启功、刘炳森的字是“馆阁体”,您对此问题有何看法?

答:我这样说,古代的馆阁体不好在哪里?古代的馆阁体就是标准字,规范、标准的写法,你达得到达不到?你是达不到讨厌它呢,还是比它写得好时讨厌它?至于说到两位先生,我认为,他们有他们的成就,对我来讲,都值得我尊敬,值得我学习,启先生是我的老师。至于别人议论那是别人的事,我不议论。还得说馆阁体有什么不好。我最佩服我的祖先欧阳修,在否定骈体文的时候他写骈体考第一,写骈体写得最好,“但我现在不写了,古文运动,咱们追韩柳”。也有人就是不会写骈体,却说骈体不好,这就不如欧阳修,他是会而不写,那个是不会而不写,要写也不可能。所以,喜欢哪个就写哪个,非说它好不好,有意义吗?没必要。

问:您以前学的是哲学,您觉得您的书法和哲学有什么关系?

答:我没学哲学以前,就写过字,我学了哲学,也还是写字。我学了哲学之后有什么变化呢?我想方法可能更多一点儿,特别是我学逻辑,我就用各种方法穷尽形式去试验,我只觉得更方便。过去我们上哲学课,老师问:“你们学哲学学什么?”我们当时就是背各种哲学定义,背得滚瓜烂熟,老师说:“不对,学哲学就是学聪明。”我觉得这句话有道理。我个人体会,学点逻辑确实比不学好,我现在都从逻辑角度考虑问题,尽管我考虑不好,我也只会这个。

问:现在市场有很多您的作品的赝品(假字),您怎么看?

答:字是真字,是不是我写的那不一定。我知道了,也没关系。我觉得无所谓,有的是我的学生,有的是我的朋友,有的是我的亲戚,有的时候写了说是我写的,我见了,问:“怎么这样?”他说:“我临的。”这怎么说?我也不想这个问题。

追问:都来假冒您的真迹的话,这个市场不就泛滥了吗?

答:作为我来讲,市场泛滥不是我能左右的事。再说,茅台有假酒,但这个酒就真的不好了?可能人家写的字比你的真字好,假的不一定比真的次。

问:书法创作的心理动力是什么,情感个性在创作中的作用是什么?书法创作中如何得到自由?

答:心理问题我不大懂,比方说:“您写字时心里是什么状态?”这个字不光我写,您也写,您写的是什么感情,您心里是什么状态?我想可能一样。有的时候看颜真卿写的《祭侄稿》,满纸是泪,难过得写不成。非常高兴的时候写得好,难过的时候写不好。至于说什么感情就写出什么东西来,我还没能进入到这种境界,还体会不出来,还停留在写字的水平。我想心理这步工作是很难的,应该说我还没有进入这个境界,我还没有这方面的体会,把握不好。

问:请谈一谈对书法爱好者的寄托,以及面临21世纪有哪些要进化、要完善的要求?

答:我想爱好者越多,就等于朋友越多,交流越多。沉浸在这样一个氛围里,我想是很好的。我们的朋友越多越好。我曾经参观过一个旧货市场,这个市场尽是假货:假字、假画。看了以后,有一位朋友问:“你怎么看?”我说“挺好。”为什么呢?一个城市里有四条街,每条有200来户卖字画都是假的,当然难免也有真的。一条街200户,四条街800户,800户干这个,靠这个生活,加上买的,还有多少人造这个假的,还有制作,这也得不少人吧。你想想,这三批有多少人,这三批人在一块儿干什么?干的文化。不能随便乱写吧,总得让人认识,得把一种美给人吧。你说它不美,别人看着美也可以嘛。这些人都沉浸在这个里面,应该是很高兴的事情,比沉浸在别的事儿里好得多,比打牌好吧。但是,我们最终要完善的是高层次的文化,高层次的艺术,高层次的生活。

欧阳中石 行书横幅