高手·名山·国醋

□任芙康

远方的高手

九年前的八月,参加一场文学聚会,我提前数日,住进夏威夷大学宾馆。房间舒适,然枯坐心慌,总惦着出楼,去张望参天的大树,似锦的繁花,争鸣的百鸟。校园里湖影山色,如诗如画,让人坠入雅兴,导致快乐的自虐,兴冲冲走起来没完。

这日傍晚,接一陌生电话,恳切预约,翌日可否登门“求教”。诧异间,不免多问几句,方知对方系新闻记者,喜爱文学,亦属本次会议“会友”,从花名册中见到我的虚衔,便想一探究竟。我混迹业内,流年虚度,虽无甚作为,但遇人怀有甄别、审视的兴趣,又何拒之有?抑或何惧之有?

转天上午,到了约定时间,闻听敲门,应声打开,吃了一惊:天上掉下个林妹妹。几乎缺乏情节,便结识了捧着花环的陈艳群。两天前,从檀香山国际机场入境,已领受王海丹、姜松鲜花制作的颈环;二位乃作家叶文玲大姐的女儿、女婿,夫妇同任夏大教授。小陈介绍,本岛风俗,凡远客驾到,皆会获赠花环,以表达主人的祝福。

我向来缺乏条理,谈话言不及义,但与初识者对坐,倒还清醒。奉茶之后,便主动询问:所为何来?小陈从提袋里掏出一迭文稿,双手递我:“麻烦老师抽空看看,并盼指正。”

大半辈子伏首案头,读稿、编稿,早已习以为常。此刻又无闲话可叙,便当即“工作”起来。看罢全稿最后一行,抬头刹那,竟生疑惑,一旁始终静然端坐的小陈,仿若我久已结交的知音。我在刊物做事多年,素来偷懒,每当翻读来稿,就一门心思,估量可否光耀版面。如若不入拙眼,从不勉力支撑,马上“浅尝辄止”。小陈这篇文章,一路读过,毫无阻隔,所涉内容,属于现代文学范畴,亦巧合本人钟爱。

十七八岁时的三二年间,我曾鬼使神差,四处寻书,专拣现代作家浏览。此后年月,自然又“拜见”了更多巨匠。但自己天性浮躁,于现代文学,仅有浮光掠影,迄无深究;换句话,无非门窗边探头探脑而已。聊以自慰的是,唯对当时的书面语言,似乎沾染了某种畸形的敏感,凡合心意的文字,会屡次三番,闲翻慢品,享受把玩的瘾头。严格意义上的现代作家,可以说,个个“斯人已去”,但如椽巨笔书就的文字还在,散发着传世魅力。漫不经心的喜欢中,免不了捎带领会些今人的阐释。各式奇文,连年丰收,总量早已超越原著。渐渐知晓,问世将近百年的经典,看似陈粮,日久弥新,已成不少“学人”赖以存活的主食。他们热衷宣示薪火传承,惯于相互摘抄,而又恣意评说。相当时间以来,自己注目现代文学,渐渐远离解读,只认原作,就为存留一份敬畏之心。

手头这篇沧桑文章,行文方式、语感、韵味,皆让人有久别重逢的亲近。作者已然老手,尤其深谙夹叙夹议:叙要鲜活,但生命在真实;议要别致,但要害在深刻。在我看来,小陈都做到了,于是告她,如蒙同意,回国便将文章刊出。听到允诺,小陈出乎意外,惊疑间不知如何说好。我将她力不从心的“感谢”截住:“只想知道,依你的年纪,对上辈子,甚至上上辈子的文事,何以有这么浓的兴致?又何以知晓这么多的事情?”小陈一下松弛起来,言语晓畅,恰如她的文章,对我说起两位老人。

一位是她的父亲,陈迈众先生。乃父与田洪曾是同一单位正副搭档,二人亲如兄弟,又是诤友,完全不像眼下一些机构头目,要么沆瀣一气,结党营私;要么台面握手,桌底踹脚。田洪的大哥,正是鼎鼎大名的田汉。上世纪五十年代,经田汉相助,陈迈众率湖南省艺术团,晋京展演湘剧、花鼓、汉剧、祁剧,一时轰动京城,尤令湘籍人士奔走相告。小陈说,家里保存的黑白照片中,便有父亲陪毛主席看戏,同周总理交谈,与董必武、贺龙、田汉、翦伯赞、欧阳予倩、张庚(后五位均为湖南老乡)等要人、名人的合影。正是受父亲影响,小陈从小爱唱田汉作词的《义勇军进行曲》,熟读田汉全部剧本,进而探身现代文学,崇拜鲁迅等一众文豪。

另一位老人,是她的老师,罗锦堂先生。罗先生甘肃陇西人,自幼饱读诗书,最喜古典文学,十三岁于省城兰州报章发表作品,并获编者按语夸赞:“行文颇有法度,布局可谓稳贴,正值艺文衰敝之时,小小少年而具如此根底……可望日后执陇上艺坛牛耳”云云。1957年,罗锦堂参加台湾首次博士学位论文考试,遭逢堪称“最牛”的答辩。胡适、梁实秋、苏雪林、台静农等七位考官,极尽“刁难”之能事,轮番发问,罗锦堂应对如流,顺利闯关,成为是年唯一一位文学博士。学成之后,历任世界多地高校教席,最终受聘于夏威夷大学东亚语言系,授业解惑,长达三十多载。某年某月,小陈随丈夫寻遍天下,见夏威夷四周大洋,山川不同凡响,遂毫无犹豫,定居下来。夏大阅览室一次巧遇,结识罗先生,渊博、率真的老人,令小陈心悦诚服,不久叩拜为师。受罗老点拨,小陈涉猎古典诗词,修习现代文学,循序渐进,直至今日。

如许两位老人的“弟子”,无丝毫功名利禄的追求,凸显来历幽深,异于常人。小陈为自己解释,只想腹有诗书,并多多少少融会贯通,借以增添人生快活。想人家在世外桃源的安静中,受的熏陶素朴,得的训练可靠,外加心无旁骛,学如穿井,我们身边,已难以碰到这样的人了。

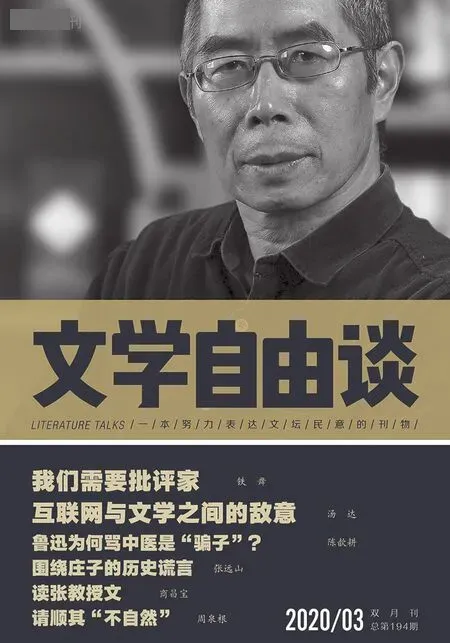

《文学自由谈》选稿,偏重现当代文学。比较起来,当代文学,因时间不远,几乎零距离,点评的写手,凑趣的看客,一抓一把,而“研究”现代作家作品,相对冷落,以此为业者,多数只当饭碗应付。于是稿源甚少,偶或刊出几篇,亦是捉襟见肘。而此刻,对现代文学颇有心得的小陈,自己撞上门来,令人难掩窃喜。当即邀她,将库存变成文字,逐一写来。并替她预言,假以时日,可能就有些名堂了。

小陈答应试试,随即征询着手的步骤。刚刚读过的文章,表明她的水准,谋篇布局毫无障碍,只是身居异域,对这边刊物状态,大约有些隔膜。于是,我建议她无须过虑:“有罗老指点,实在是旁人奢望不来的福分。你听到的教诲,你读到的文字,你想到的话题,都稀奇、珍贵,别处往往空缺,甚而无案可稽。故尔,你只须在搁盐、添醋时小点心,倒油、放汤时合点适,只缘食材过硬,出锅便是好菜。”

数日会议,一晃而过。分手之际,再次约定,小陈抓紧写稿,我来帮助发表,以期协手努力,让刊物的相关版面,在弥补欠缺上,有明显长进。小陈很真诚,表达拜托和信赖。我则据实相告,这趟不虚此行,饱览了胜境,与新朋旧友相见,又另有收获,为刊物物色到功夫了得的作者。回国次月,2011年第5期《文学自由谈》,刊出陈艳群《罗锦堂与于右任、胡适、傅斯年》一文。

这些年来,断断续续,总会收到小陈的文章,内容一概关乎现代文学,又都保持首篇格调,仍是记人,讲究音容笑貌;仍是叙事,注重历历在目。总而言之,观感甚佳,全是悉心所得,全是精粹所辑。于是,我们便时有电话聊天。似乎每次都是小陈话多,我洗耳细听,就当作上课。

比方她说,自己读现代作家作品,不知为何,生疏中又分明常有某些熟悉,困惑中又显然常有某些理解,这算不算一种心理认同呢?

比方她说,现代文人们遭逢的时代,混乱不堪,颠沛流离,但他们的文字精致、从容,显得与无序的社会格格不入,今天想来,几乎不可思议。

比方她说,现代文学是一座山,或是一条河。气韵吻合,方可涉水入山,在漫漫行旅中,须得心怀理智,遵循逻辑。这后一项,似乎仅能意会,难以言传,只是觉得,缺了逻辑,便没了血液流淌的源头,没了精神索求的冲动。透过一件件具体的作品,无论其气质沉郁或旷达,无论其境界趋雅或从俗,仅仅凭靠才华,没有五四新文化运动铺路,没有西风东渐的成全,而今我们耳熟能详的经典,断难孕育问世。

比方她说,愈是年深日久之事,愈需小心求证,才慢慢变得有些把握,多多少少能够体会,当时文人们经历过何等风霜雨雪,见识过何等日月星辰。或者说,了然他们的疼痛与忧愁,亦了然他们的快乐与洒脱;晓得他们滔天的学问,亦晓得他们难免的局限。

有一回,放下电话那一瞬间,忽有所思,小陈生在当代,却着迷于返回时光的昨天,努力靠近昔日的大德鸿儒,她岂不就是现代文人们的“女儿”吗?所思所想,所言所写,拳拳在念,无不“偏袒”着他们,孝顺着他们。有时读到小陈的新篇,所长突出,我会见好就赞。而她则完全听作颂扬自己的至亲前辈,照单全收,连句谦词、谢语亦顾不上。

电话中,时常聊到罗锦堂先生。九年前那次会议中途,宾朋如云的一场晚宴上,小陈介绍我拜见罗老,有过简短交谈。时年先生八十四岁,当晚自己驾车,载着夫人曹晓云女士前来。但见罗老重逢了许多熟人,都有欣欢诙谐的打趣;见过了许多生人,都有温暖如春的握手。看得出来,老人家受到诸位发自肺腑的爱戴。餐叙开始,他与夫人,被众星捧月,奉为上席。落座之后,神态安静,时时帮夫人布菜,全然不像某些自以为是、自以为贵的老者,坐上首位,便厌弃进食,而醉心于紊乱的倾泄。难怪小陈与罗老,出生时代、生存背景虽全然不同,但面对古今历史、中外人文、世事风云,皆有共鸣。故而,小陈对罗老品行、学识的服膺,罗老对小陈多年如一日的教诲,大可看作志趣相投者的相互欣赏。

生活在夏威夷,小陈属有钱的闲妇,本可以串联一帮聚聊、聚购、聚餐的“麻友”闺蜜。但她自绝此一圈子,因为热衷写作,便等于选择与寂寞作伴。仅就现代文学的“进入”而言,小陈业已跨越熟稔史实、还原客观的基础阶段,而登堂入室,抵达钩沉爬梳的探求境界。她数次自费往返美国本土及中国大陆,沉潜于图书馆,启开尘封,过滤岁月,去伪存真,吹沙见金。所有这些,都必得形单影只,远离呼朋引类。

给《文学自由谈》撰稿,其实只是小陈的部分写作。在日常新闻采写之外,她已经动手的另一部书稿,是关于自身经历的长篇散文。小陈的丈夫蒂尔尼,是一艘四万五千吨级远洋轮的船长。作为“船座”夫人,柔弱的小陈,雄赳赳地跨上船去,不是短期旅行,而是货真价实的“定居”。前前后后十八年,历经七十余个季节转换,随船跑遍三个大洋,踏足亚洲、欧洲、美洲诸多名港。我孤陋寡闻,天下世界,如此劈风破浪的女人,尚不知还能找出几位?君不见,有人坐了十天半月邮轮,便可将舱内的种种安逸,盘点得潇潇洒洒;将海上的朝霞、落日,描摹得莫名其美;将心中的如梦如幻,呻吟得真假莫辨。此类“放洋三日,成书一册”的雕虫小技,当年早已遭到孙犁先生的蔑视。顶天立地的阅历,加上久已领教的文墨功夫,小陈驾驭这部航海的大书,与蒂尔尼掌控他的巨轮,想必会有异曲同工之妙。

小陈的文章优秀,很快有了人缘,竟有读者请求,刊物封面登出她的照片。这种好奇,亦属正常,读罢某人一篇漂亮文章,跟着就向往“一睹芳容”。作者一旦跃然封面,如若相貌平平,文章的“好”,会多少打些折扣。反之,好文章更能锦上添花。小陈得到通知,十分配合,按时将一张近照发了过来。当期发行不久,便获读者称赞“明眸皓齿,阳光满面”,并由此断定,作者面相良善,必是妻贤夫荣;文如其人,定会百尺竿头。小陈这张照片,确乎出彩,尤其一口牙齿,粒粒饱满,整齐白净。但我为刊物谦虚:“不必惊诧,齿科广告而已。”也是由此触发记忆,令人想起本刊封面的不少往事。一听要登照片,多数作者当即答应。亦有个例,表示讨厌“宣传”。因关乎肖像私权,我们从不勉强。但事实证明,真心拒绝露面的作者,几乎为零,而主动申请“出镜”的写手,大有人在。就连张口决不答应的伙计,放下电话不久,便传来头像数帧,声言任由选用。刊物终非时尚杂志,难得摆进高档会所的书橱,从不奢望凭靠倩影取胜。订户又都实诚,十之七八,不会端详封面,以貌取人;他们关注的重点,仍是文字上乘与否。

认识小陈以来,至今共有四次见面。有回说起来,她觉得仿佛不止四次。这一“仿佛”,也有道理,时常电话听到声音,宛如面晤,便易产生错觉。

话说三年前,我去湖南平江,返回长沙,投靠小陈托付的朋友小张。他驾车带我,瞻仰胡耀邦故居,踏看浏阳河。小张有心人,从故居出来,特意拐到“九道湾”最美的那一湾。他从小生活在浏阳一家国营大厂,厂长东北人,众多本地干部,竟相效仿关外方言。我从小生活在大巴山中一家国营厂区,厂长当地人,不少外来干部,刻苦熟悉厂长口语。这表明,与上峰缩短距离,是个细活儿,早已有之,且不分南北东西。我俩一路交谈,句句知心,碧水青山,畅怀大笑。数日相处,有小张,有小张的爱人小喻,“仿佛”还有小陈同路。你来我往的谈笑中,时时觉得有她的参与。

五年前,小陈与船长,应邀专程来津。天津的“绝活”,是早年租界的洋楼,这是毛主席首肯过的。我们领着二位,看了利顺德饭店间间名人居所,看了法租界的核心地带,看了意大利建筑群,看了末代皇帝溥仪旧居。顺单行道的路牌,环绕兜圈,将英伦风的“五大道”悉数转过;沿海河的流向,细数两岸名流豪宅,给客人一条本埠的近现代轨迹。走南闯北的船长,亦时时惊愕出声。小陈自不必说,认为自己运气好,进入又一座历史博物馆。

还有一回,我们同去昆明,拜谒西南联大旧址。这又是小陈心中一块圣地。进得大门,她即刻不再“理人”,而用最专注的目光,与无数实物和图文对视,并忙于拍照、记录,久久不肯离去。我们便任其盘桓,因这里居住过许多她熟悉的“亲人”。这次春城之行,小陈别有奇遇,结识我一位冉姓兄弟,竟与她同月同日出生。因志趣相投,谈笑本色,又添加几场饭局,彼此更觉出洒脱大气。

前年初秋,小陈偕船长去成都,我提前抵蓉迎候。数日间,曾两次带他们走进百花潭公园。在巴金老人执杖站立的塑像前,小陈默默无语,好像勾引起她《家》《春》《秋》的岁月悲喜。计划看乐山大佛,因整修未能成行。都江堰见出了古人的天大智慧。小陈两口子面对汹涌的岷江,从鱼嘴分水堤到宝瓶口,一路赞叹不已。朋友小唐、老张与我虽来过多次,在霏霏细雨中,受客人感染,亦像发现一处崭新河山。后来几天,街子古镇、安仁刘氏庄院、建川博物馆、杜甫草堂、宽窄巷子、锦里老街的组合,我告诉小陈,尽管还“差火”,但川西坝子的城乡市井文化,已能有些轮廓的体味。这回成都之行,接风与饯行两场聚会,由我的社会朋辈与文界挚友分别作东。我将永远感激他们——场景正合吾意,济济一堂,觥筹交错,欢歌笑语,就是为让湖湘后人的小陈,让爱尔兰子孙的船长,见识巴蜀男女的爽快。

前些天,小陈来电话,句句都含着喜悦,说她书写现代文学的一批文章,在湖南的出版社,得获赏识,结集有望。随后,便用微信附来篇目。其中多数文章,呱呱坠地于《文学自由谈》,有的是我在岗之时,有的于我退休之后。自从打上交道,小陈成为刊物忠诚的作者,为文堪属个性鲜明的高手。读着篇目,我时有停歇,一些文章的片断,总是浮现出来。小陈故乡的出版家,鉴宝识货,对这部书稿“一见如故”,猜想或许会有乡谊人情,但他们骨子里认可的,显然是属于小陈的那份大块文章,那份道德学问,那份诗情感伤,那份快意人生。反复赏阅篇目,如同满眼累累秋果,令人生出真实清明的喜悦。

为何要上这座山?

四川省。洪雅县。瓦屋山。

这个省,风物卓尔不群,乃我故土;这个县,名实相得益彰,华夏头牌;这座山,形貌天造地设,世界亚军。

读罢这几句,会有人哑然失笑:“不就广告嘛。”我不计较,因世间人才太多,只想将一个实情,说与洞察纤毫的智者。先挂号,后打卡,此山施行预约观光。国内山水景观中,如此“傲慢”,似无先例。换言之,瓦屋山只做接待,不做广告。

一位朋友,每临酷暑,便弃家进山。落脚之处,总是固定的那爿客栈。与老板全家,早就彼此当作亲人。临界“醉氧”的一个来月,朋友白日着长袖,阡陌漫步;夜来拥薄被,床榻读书。如此“夏令营”,已逍遥十年左右。瓦屋山种种,于我而言,虽未曾亲历,却因朋友而耳熟能详。

朋友是位诗人,性情沉静,笔风婉约。平日里诗兴阑珊,一旦身旁山环水绕,便难以自持,天天有诗。构思一律雅致,含着诗外见识,又字面素朴,句句写真:高峡平湖,碧波扁舟;溪流浅吟,旷野无语;山岚漫漫,炊烟袅袅;牧童戏水,村姑对歌;夜虫伴眠,雄鸡报晓……似乎少有山高水险,她喜欢天地无恙。

突然某日,朋友电话申请:“当会继续写诗,但不再琐碎求教。师已年高,给你发诗,等于‘罚’你。咱们止于聊天可否?”我向来从善如流,焉有不允之理:“闲聊当然妙哉。”

朋友的诗行,有一种出尘不染的好;朋友的聊天,有一种天地清明的好。她口中的主角,多为当地山民。青色衣裳,青色头帕,是青衣羌藏的后人,栖身于百年岁月的老屋,守护着千年祖宗的陵墓。漫山遍野,都有古趣,都有新爱,都有禅意,都有醒悟,都有谈古说今的由头。不少慈眉善目的老者,家存文房四宝,遇上红白喜事,便由他们来铺排现实的悲欢。许多稚气未脱的学童,引同乡苏轼为荣,对先贤的“瓦屋寒堆春后雪,峨眉翠扫雨余天”,既能朗朗吟诵,亦可侃侃解读。山民们白日种树、铺路、务农,劳作已无厌烦;黄昏聚拢院坝,藏歌羌舞,玩耍尽是快乐。朋友知我嘴馋,又常将田畴的鲜菜,湖里的活鱼,山间的新笋,说给我听,让人垂涎欲滴,只怨对方有欠厚道。

忽一日,又与朋友聊天。她好像走过一条青石古道,刚从野外进家,话里添了好些借物言情。我忽地有所领悟。她写诗也罢,说事也罢,其实都有一片内心的背景。无论委婉,或是直露,那其实就叫“诗意”与“乡愁”。我便脱口相告,并叹服这种心灵浮云,终究属于新颖的时髦。

恰是最后一句“调侃”,让朋友认真起来:“两个好词,今已又滥又俗。但在我心头,却始终可人,甚而贵气。又唯有身居这片山中,货真价实的诗意、乡愁,能将人严严包裹。”朋友接下来的话,衬托出我的健忘:“老师,八九十年之前的作家,面临工商兴盛,城镇扩张,早将思乡情愫,抒写得见仁见义。鲁迅、郭沫若、郁达夫、沈从文、茅盾、林语堂、梁实秋、丰子恺,个个文坛翘楚,哪位不是故乡的赤子?”朋友又说,自己不敢与先哲相比,顶多追随而已。坦言十数载一趟趟进山,已非单单躲夏,确乎就是一种痴迷的念想和牵绊。又幸无前辈作家遭遇的兵荒马乱,便是福分无边,令人知足领情。

去年春末,不负多年“熏陶”,我专程进山。触目所望,无不惊艳,可但凡值得渲染的“重头戏”,朋友平日交谈,竟无只言片语。下得车来,天际白云中,一座巍然的平台,是我平生初见的磅礴,后听介绍,面积达十平方公里之阔。地理概念中,此种峻岭平地,称为“桌山”。遥看寰宇,瓦屋桌山规模傲世,仅次于南美洲罗赖马山。但论形貌的完整,植被的丰盈,动物的繁多,人文的悠久,又远远超越罗赖马。瓦屋山,一枚魅惑无比的硕大勋章,佩戴于地球东方。

待与朋友见面落座,便将纳闷问她:“山水奇妙,天涯地角难找,可你为何始终金口难开?”对方开心一笑:“山在这里,水在这里,你若不来,我说也没用;你果真来了,也就不消说了。”我不较真,想想人家亦有道理,于是岔开话题。

山居数日,不见烟雾团团的名寺古刹,没有心事重重的善男信女。山林的静寂,瀑布的激荡,羌人的豪爽,柴灶的快活,处处投缘,全是惊异与窃喜。新结识洪雅摄影家何姐(作品《青衣湖之晨》曾获奖金三十万元)与栗妹,二位透明舒心,用照片,兼“口述”,让我晓得好多事。这些年来,人心思动,稍得数日闲暇,便欲变身风尘游子,盘算高飞远走。多数下乡上山,就为觅诗解愁。比方,成都、重庆的人,北京、上海的人,港澳、台湾的人,东亚、南亚的人,澳洲、非洲的人,欧洲、美洲的人,为何来上山,为何要夜宿,为何常常意犹未尽,恳请延期离去。似乎他们与我朋友,是今生的知音,素心相连,在这方福地洞天,沉迷于种种古韵、种种遗风、种种感怀。但可惜,延宕行程,多属临时起意,旅舍往往爱莫能助。虽有憾意,客人依旧快活下山,只是添了话题,各抒己见,推敲何时再来。

莫跑冤枉路

生长于蜀地,一直以为,各省吃辣子排队,四川肯定老大。当兵出来一瞧,晓得自己小器了,嗜辣者,岂止川人,东西南北中,无辣不欢的彪男悍女多着哩。

战友中有晋人,喜欢较劲儿,声言辣不过你,但酸得过你,遂总拿老陈醋说事。他们倒也洒脱,碰上好事,习惯举醋道喜;而心头不痛快,惆怅了,恼怒了,一个人关屋里喝“闷醋”,几杯下肚,坏情绪的火苗立马熄掉。

倘称酸得过川军,当然未必。喜辣之人,往往与醋亦亲,因辣上加酸,好比锦上添花。入伍之前一二年间,老家三五同学,爱在南门码头一家面馆,轮流做东。几张熟脸儿一露,老板往往悲喜交加。面条上桌后,我们再次加工,取过“高醋矮酱油”的醋壶,慢条斯理地倾注,将各自面碗斟成与碗沿相齐的水平面。眼睁睁满壶醋液瞬间告罄,老板一脸无奈,嘴里却啧啧称奇,转身又会柔声提醒:“醋这个东西嘛,只是调料,当不得主食哦。”少时行径,虽有顽皮之嫌,但重温这些遥远时光,叫人萌发“思古”之幽情。

部队驻北京南口镇。五十年前,那一带的酿醋手艺,令人不敢恭维。清汤寡水,进口一激灵,只剩一个“酸”,在嘴里乱窜。但我眼里,劣醋也有价值,可以撩拨味觉对良醋的渴望。偶有战友回苏南老家探亲,归队都会背回几瓶镇江香醋。谁有幸参与分享,就无疑属于铁杆交情。

久而久之,我与醋,若即若离,一边热爱着,一边挑三拣四。新到某地,首顿用膳,醋极关键。尤其北方待客,最后一道酸辣汤,放醋如若马虎,定成败笔,往往能叫满桌荤素,功亏一篑。川东北渠县有个三汇镇,醋好,让人醺然,我便爱上三汇;天津静海有个独流镇,醋好,让人爽然,我便爱上独流。二十几年前,蒙朋友邀约,游耍四川阆中,喝罢“保宁醋”(此地古称保宁府),醺中带爽,爽里含醺,妙不可言,我便爱上阆中。

一个艳阳天,凑巧来了机会,再访阆中。

据史书所载,阆中开拓早,已然垒筑起三千年的悠久。就我有限的阅历而言,国内“历史文化名城”中,数此处城墙、城门,最具气象。加上声名显赫,战国中期,成为巴国的国都;明末清初,做过四川的省会。小城依山傍水,玲珑雅致。这一依一傍,颇有章法。山不普通,叫锦屏山,数千亩茂林修竹,“依”成古埠的屏障;水非寻常,叫嘉陵江,数万年洪波碧浪,“傍”出玉带的环绕。昔日核心老街,依旧布满一百岁、两百岁、三百岁,乃至一千七百岁(张飞庙)的高宅深院。一言难尽的久远传说、事件、名流,无不叫人惊叹莫名。但去过、听过、见过之后,自会渐趋平静。唯有保宁醋,进嘴入心,难以释怀。

上次进阆中,“物流”尚未兴起,当然亦无“安检”相陪。回程时,携带保宁醋两坛,一路无碍。回家搁冰箱冷藏,咂摸着滋味,一滴滴享用,细水长流,愉悦半年之久。

我确乎爱醋,又实为醋盲,知之甚少。这回故地重游,便有心恶补一番,耳闻目睹,添了不少见识。1915年,保宁醋与茅台酒,参展巴拿马太平洋万国博览会,双双斩获金奖。前者国醋,后者国酒,已逾百年。为恪守血脉正宗,区别于众多“名醋”作坊蜂起、鱼龙混杂,保宁醋唯阆中一家。水质、原料、工艺、检验,环环设防,诸如醋精勾兑的把戏,完全绝迹。唯一的疑惑,乃保宁醋问世年代。有说一千年,有说八百年,有说五百年。我于钩沉,向无耐心,总觉考证出来的“历史”,并非件件值钱。单看阆中醋铺林立,满城飘香,已属天下仅见。再听街谈巷议,三句话不离“醋”字,从中领略醋由城兴、城因醋旺的渊源,“醋都”也就当之无愧。哪怕只是认定为最短的五百年,亦了不得哟,相当于五个“百年老字号”了。

阆中老街的第一顿饭,跑堂小妹,先送上醒胃醋,一人一小瓶。开盖一尝,又厚颜申请两瓶。起身接过,做豪放状,一饮而尽。席间说话,自带三分醋意,颂扬阆中,便句句情真意切。酒足饭饱,信步不夜城,几声饱嗝,鲜香、柔润,漫延出保宁醋的绵绵体贴。

阆中数日,学到俗语甚多。“家有二两保宁醋,四季不用上药铺”,浅白易懂,无须注释。“缺了保宁醋,川菜无客顾”,这倒新鲜,头回听说。全球畅行无阻的川菜,其精髓、精灵的源头,原本在此呀。“未喝阆中保宁醋,人间一趟冤枉路”,这话手法显然夸张,盖因世上多数过客,身居千山万水之外,必与保宁醋无缘。不过,把此语范围缩小,那就会字字珠玑了。试看:“走进阆中不喝醋,岂不跑了冤枉路”,循循善诱,直朴而诚恳,童叟无欺大实话矣。