提供直观素材培养学科素养

——以“闭合电路欧姆定律”为例

谢忠良

(浙江金华第一中学 浙江 金华 321015)

高中生在知识接纳过程中存在显著的特点,教师在物理教学活动中,要努力贯彻吴加澍老师提出的“以实验为基础,以思维为中心,以过程为主线,以变式为手段”的优化物理教学的策略,通过提供直观的物理素材,构建“实验·启思·引探”的教学模式.笔者在教学过程中对于提供直观物理素材,培养学生的学科素养做了许多尝试,取得了满意的教学效果.这里展示“闭合电路欧姆定律”的几个教学片段,通过提供直观的物理素材,力求学生对闭合电路的欧姆定律这一核心概念和规律有较为全面的认识,提升学生模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等能力,从而提高学生学科核心素养.

1 视觉素材冲击启思

【片段1】演示一:分别用1节干电池和2节干电池作为电源,给小灯泡供电.闭合开关,引导学生观察小灯泡的亮度变化情况——2节干电池增加了电动势,更亮——符合前概念的认知.

演示二:10节干电池作为电源.先让学生猜想会发生什么现象,再闭合开关,让学生观察小灯泡的亮度情况.——拿出电源时,已经给学生一定的视觉冲击,结合生活经验,学生异口同声判断“哇,要爆掉”.实际发现非常暗.——引发认知冲突,启发思考.

用DIS电压传感器测10 节干电池不接电路时两端的电压:13.55 V;小灯泡连接时两端的电压:0.02 V——进一步引发认知冲突,启发思考——电源两端的电压是变的.那么这13.53 V哪里去了?——内电阻分走了电压,进入下一环节.

【片段2】演示三:课堂最后,回到课始实验.

师:为什么这么多电池给小灯泡供电,小灯泡反而更暗了?

生:内阻太大了.

师:实际上随着干电池的使用,内阻会变大,10节干电池中有9节新电池,1节旧电池.现在我把这节旧电池拿掉,再来给小灯泡供电.——小灯泡一闪,立即烧毁.学生又“哇”了一下.

师:所以这么多电池大部分都在为这节旧电池供电,因此日常生活中,新旧干电池不能混用.

感受:两次“哇”有力地说明了视觉素材造成的冲击,可以吸引学生的关注度,启发思考.课题引入时通过视觉素材设下“陷阱”抛出问题,学生根据以往知识的判断与实验观察到的现象截然相反,认知冲突强烈激发了学生的求知欲和探究欲,不仅直观地感受到了“电源两端的电压是变的”这一学考知识目标,而且使学生很快进入到新课学习的状态.课堂最后实验揭秘,首尾呼应,达到“课堂尽,思未了”的境界.不仅强化了内阻会分走电动势这一知识目标,而且强调了新旧电池不能混用这一生活经验,提高学生的学科素养.

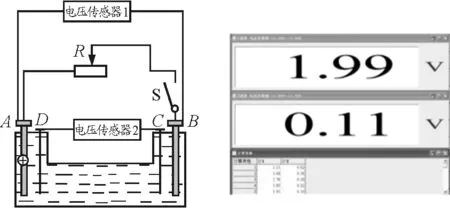

2 科技素材助力演示

【片段3】将化学电池作为电源与滑动变阻器、开关一起串联构成闭合电路进行实验,通过用DIS电压传感器测量出电路的内电压与外电压,探究内、外电压之间的关系.将DIS电压传感器1接在滑动变阻器两端,测量外电路电压,即外电压;将金属探针置入化学电池两极附近,用电压传感器2测量内电压,如图1所示.计算表格如表1所示.

图1 用DIS电压传感器测量出电路的内电压与外电压

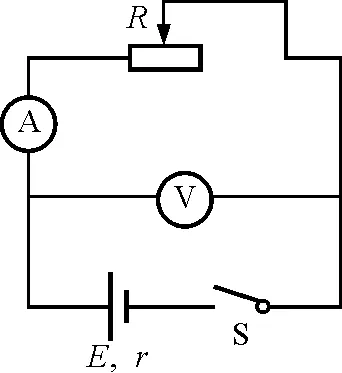

计算表格U1U2U1+U211.210.822.0321.680.382.0631.780.282.0641.850.222.0751.910.162.0761.950.122.0771.970.112.08

感受:传统测电压都用电压表读数,读数误差较大,在比较紧凑的课堂中,还比较耗时.本演示实验采用DIS传感器,科技素材助力演示实验,数据直观,能很快得到“在误差允许范围内,U内+U外=定值”这一阶段性教学目标,达到很好的课堂教学效果.

值得一提的是,教师还故意在最后留下课后思考题:请用闭合电路欧姆定律解释表中定值数据(电动势)稍有增大的原因.——由于两探针并没有完全靠到两电极,使得两极附近的一部分内阻分得的内电压并没有测量进去.随着外电阻变大,电流减小,这部分内阻分得的电压越小,实验的内外电压之和越接近电动势.教师并没有故意打乱数据,而是完全尊重实验事实,开启了学生课外探究的脑洞,体现优秀的学科素养和科学精神[1].

3 传统素材合作探究

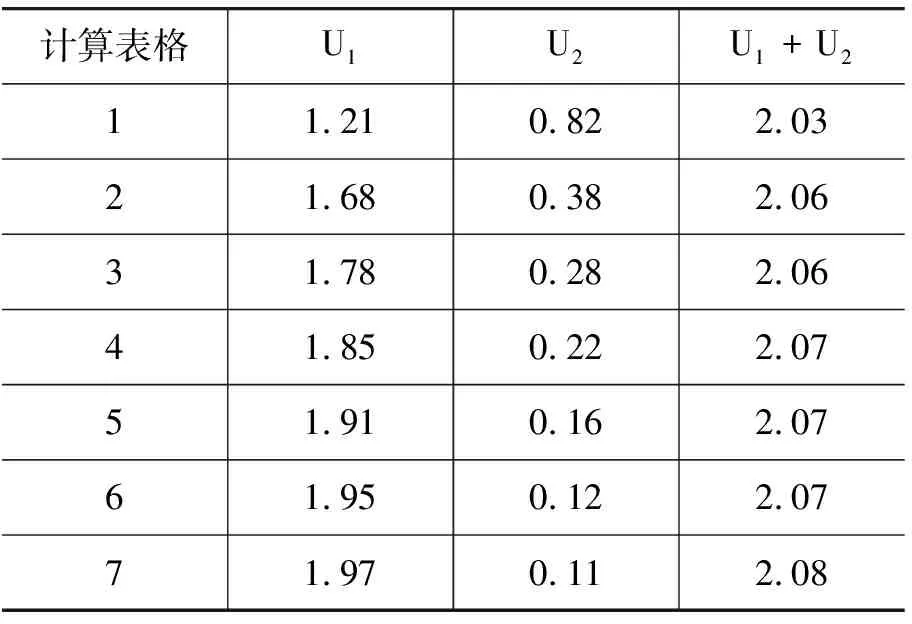

【片段4】如图2所示,学生探究实验:用1 节1 号干电池作为电源,连成闭合电路.闭合开关,观察两表示数,移动滑动变阻器的滑动片,观察滑动变阻器电阻的变化以及电流表和电压表的读数变化.通过合作探究发现:当滑动变阻器电阻减小时,电流表的读数变大,电压表的读数变小;当滑动变阻器电阻增大时,电流表的读数变小,电压表的读数变大.

图2 探究实验电路

感受:路端电压和负载的关系是本节课运用的重点,如果对全电路的直观认识不足,头脑中的物理情境倾向于分离的静态画面,对动态电路分析容易只凭局部了解就草率得出结论.本教学片断学生先通过探究实验得到直观认识,教师在学生操作过程中不时引导学生主动地进行观察、操作、猜想、验证、推理与交流等学习活动,再利用理论解释.一方面在规律应用的过程中再次让学生感受电路中由局部变化引起整体变化的原因,体会牵一发而动全身和变化中寻求不变的守恒思想,让学生感悟到物理学研究的基本思维方法;更为重要的是,使学生由被动接受性学习转变为主动探究式学习,为学生彻底厘清规律的来龙去脉,从而在获取知识的过程中形成清晰的认知结构,为科学方法的迁移奠定了夯实的基础.

合作探究实验一般以传统素材为主,通过此类素材学生可以获得感性的直观认识,培养学生实验探究规律、观察实验现象、利用所学知识解释现象的能力和交流合作能力,并使学生从中体会到成功的乐趣.

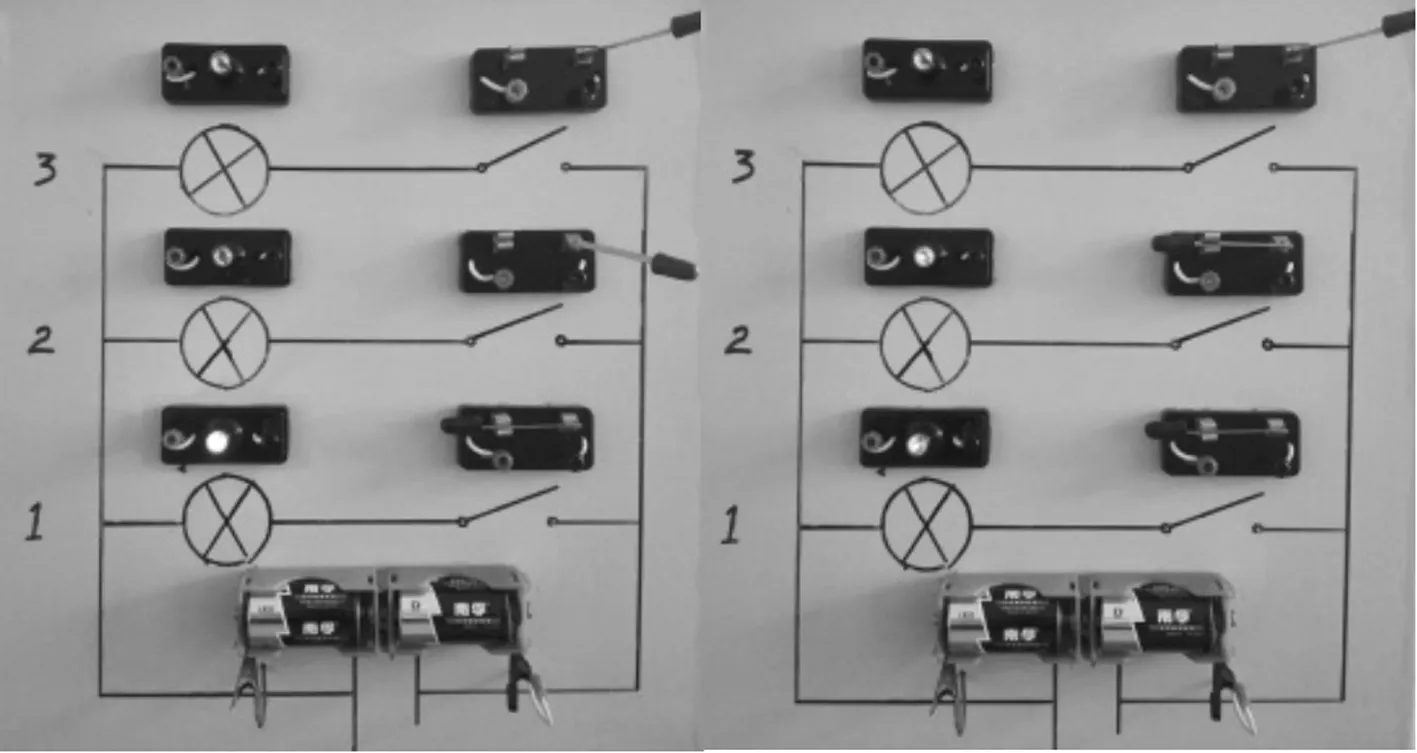

4 生活素材回归本源

【片段5】如图3所示,用香烟锡纸按两边宽中间窄剪成长条状后,接到电池的正负级,锡纸中间从最窄处瞬间燃烧,并将纸巾引燃.

图3 锡纸实验

感受:这是一组生活素材——驴友野外取火的一种方法.锡纸中间部分较窄,电阻较大,在一样电流下,电阻大的地方发热会更加显著.课堂上现场展示该素材是在让学生结合所学知识讨论两种较为特殊的情况(短路及断路)下进行的.如果只是口头叙述,就显得比较单调,难以形成直观感受.教师通过教学后,再展示该生活素材,通过这种方式,有效地拓展了知识,培养了学生学以致用的能力,达到了提升学科素养的教学高度.让学生明确如果发生短路现象,常会导致电源被烧坏甚至引起火灾,因而为了避免这一问题,可以安装保险丝等.此种取火方式也存在一定的安全隐患,在取火过程中,电池放热可能会引起烫伤,也可能会发生电池爆炸事故,实验操作过程比较危险切勿模仿.同时提醒大家,平时不要将电池和能导电的物品放在一起,比如说电池不要放在硬币堆里等,以免成“点火利器”.

【片段6】课本上“说一说”栏目提供生活素材:“傍晚用电多的时候,灯光发暗,而当夜深人静时,灯光特别明亮.又如,在插上电炉、电暖气等大功率的电器时,灯光会发暗,拔掉后灯光马上又亮起来.在一些供电质量不太好的地区尤其是这样.试着解释这种现象.” 在回答这个问题之前,先提供直观的可视生活素材验证这一现象的存在,如图4所示,图中3个灯泡完全相同,逐个闭合开关1,2,3,观察灯泡1,发现其逐渐变暗;再逐个断开开关3,2,观察灯泡1,发现其逐渐变亮.

图4 实验电路板

感受:“说一说”栏目的内容,取材于生活素材,对于锻炼学生分析实际问题的能力,强化学生的实践意识等方面的核心素养十分有益.教师在分析此问题之前,先提供可见的实验现象,借此启发学生思考:随着开关的闭合,外电阻减小,导致干路电流增大,由U=E-Ir,得路端电压减小,即灯泡两端的实际电压减小,故灯泡变暗了,反之,灯泡变亮.“说一说”所述问题也得到了解决.

物理来源于生活,能够解决生活中的问题才是物理的本源和初衷.生活素材是教学中活的源泉,一方面其可以激发学生的学习兴趣,另一方面可以体现教学的生活化和实际应用化.通过提供生活的素材,不仅再次纠正了学生初中既有的电源两端电压是不变的这一固定思维,解决了认知冲突,突破了错误前概念;同时提高了学生运用闭合回路的欧姆定律分析解决问题的能力[2].

5 意义与体会

5.1 课后反思

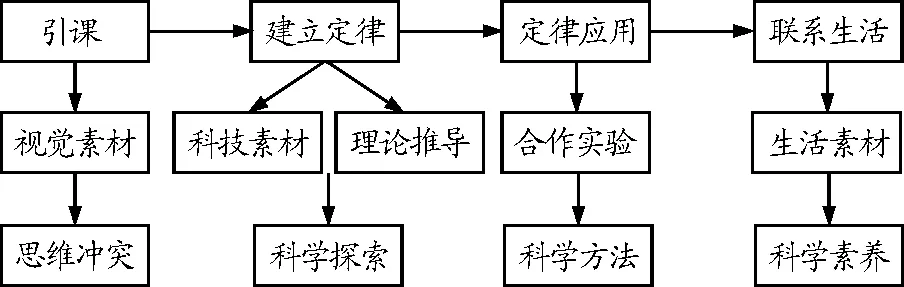

图5 以实验为基础,以思维为中心,以过程为主线,以变式为手段

本课以图5为结构,层层推进,让学生从部分电路的认知上升到全电路规律的掌握,从静态电路的计算提高到对含电源电路的动态分析及推演.通过直观素材的辅助展示,学生不仅对闭合电路的欧姆定律这一物理核心概念有了较为全面的认识,能应用物质观、能量观等物理知识和方法解释自然现象和解决实际问题,而且在此过程中形成了科学思维,感受到科学家严谨认真、实事求是和持之以恒的探索精神,独立思考、敢于质疑和善于反思的创新精神,对培养学生的学科核心素养起到了很好的促进作用.

5.2 提供直观素材助力物理教学

(1)清晰展现现象规律,有利于认知结构的建立

提供直观素材可以把物理的现象、物理的规律清晰地展现在学生的面前,使得学生“眼见为实”.把复杂枯燥的知识变得直观易懂,而且能够成功吸引学生的研究注意力,激发探究热情.进而一步步地建立起符合学习规律的认知结构.

(2)集中突破重点难点,有利于高效课堂的打造

传统课堂的物理重难点突破依赖于小专题、大练习,反复练,练强化.这种方式对于经验型的传统考题有效,对于创新性的高考题收效甚微,因为学生本质上没有突破,是一种被动突破.提供直观素材可以把知识点的“微单元”直观突破,再进行“模块化”创建,从而提高课堂的教学效率.

(3)促进迁移科学方法,有利于学科素养的培养

学生在面对直观素材时,不断思考、设计、创新,“润物细无声”般将科学的精神和思想方法等学科素养深入到学生的骨髓.当他在今后面对新的问题时,思想内的科学方法又能够迁移出来,帮助解决新的问题.这正是物理教学想要达到的初衷.