具有纳米银合成能力菌株的筛选及其抑菌效果

王家浩, 李永磊, 党 健, 贺刘毅, 乔 敏, 汪春蕾

(东北盐碱植被恢复与重建教育部重点实验室, 东北林业大学 生命科学学院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

银是天然环保的、优异的广谱杀菌剂,而且不产生耐药性。随着研究的深入以及纳米技术的发展,纳米银以其优异的物理化学性质,在近几年得到快速发展,而其在抑菌灭菌方面的突出功效引起了科研人员的广泛关注[1]。纳米银粒子直径为1~100 nm,抗菌能力很强。纳米银与银离子相比,具有比表面积大,抑菌活性强和稳定性高等优点,已广泛应用于医药载体、水质净化、抗菌涂料和催化等领域[2]。

纳米银能穿透微生物的细胞壁,进入细菌体内,与蛋白质的巯基结合后破坏细菌的呼吸链,产生活性氧簇,氧化并杀死细菌[3]。与传统物理和化学的合成方法相比,纳米银的微生物合成法是一种环境友好的可持续发展方法,具有绿色环保、低成本、低能耗、反应条件温和等优点[4],已经成为纳米银合成领域研究的热点[5]。因此,筛选出新颖的具有纳米银合成能力的菌株,以扩大菌种的范围,具有非常重要的意义。

银离子具有较强的杀菌作用,因此只有对银离子有较强抗性的菌株才能作为合成纳米银的菌株[4]。笔者从泥水混合样中筛选分离到1株具有合成纳米银的芽孢杆菌属菌株Ag2,通过透射电镜(TEM)和X射线衍射(XRD)技术对该菌株合成的粒子进行表征,并研究了纳米银的抑菌作用,以期为新型杀菌技术提供参考。

1材料与方法

1.1材料

1.1.1样品泥水混合样采自黑龙江省哈尔滨市马家沟东北林业大学流段。

1.1.2试剂细菌基因组DNA提取试剂盒(Bacteria DNA Kit)、Taq DNA Polymerase和E.coliDH5α感受态细胞购自天根生化科技有限公司;细菌微量生化反应管购买于杭州滨和微生物试剂有限公司;Agarose Gel DNA Extraction Kit、DNA Marker DL2000、dNTP和pMD18-T载体购自TaKaRa公司;16S rDNA通用引物27F和1492R由华大基因公司合成;其余常规试剂为国产分析纯制品。

1.1.3培养基液体选择培养基:胰蛋白胨10 g/L,酵母提取物 5 g/L,pH 7.0。固体选择培养基:0.7 mmol/L AgNO3,胰蛋白胨10 g/L,酵母提取物 5 g/L,琼脂 15 g/L,pH 7.0。

1.2菌种筛选与鉴定方法

1.2.1菌种筛选称量泥水混合样3 g,加至30 mL蒸馏水中制成悬浊液,取悬浊液3 mL接种至液体选择培养基中,150 r/min,避光,30℃培养2 d,传代培养于含0.1 mmol/L AgNO3的液体选择培养基中,150 r/min,避光,30℃培养2 d,取菌体培养液2.0 mL分别接种至AgNO3浓度为0.1 mmol/L、0.3 mmol/L、0.5 mmol/L、0.7 mmol/L和0.9 mmol/L的液体选择培养基中,150 r/min,避光,30℃培养7 d。将生长在含0.7 mmol/L AgNO3培养基中的菌液涂布于固体选择培养基上,避光,30℃培养2 d。将长势良好的单克隆划线纯化培养3次[6]。

1.2.2菌种鉴定选取长势良好的菌株Ag2进行革兰氏染色,并利用生理生化反应管测定菌株Ag2对糖的利用及各种生理生化反应特性[7]。

利用细菌基因组DNA提取试剂盒提取菌株Ag2的基因组DNA,以菌株Ag2基因组DNA为模板,以27F和1492R为引物扩增菌株Ag2的16S rDNA基因[8]。PCR体系和反应条件见参考文献[9],PCR产物经1.0%琼脂糖凝胶电泳后,使用Agarose Gel DNA Extraction Kit回收16S rDNA片段。回收的16S rDNA与pMD18-T载体连接,转化到E.coliDH5α感受态细胞中,连接体系、转化及反应条件见参考文献[10]。

转化子用氨苄青霉素筛选后,将经菌落PCR鉴定为阳性的单克隆送至华大基因有限公司进行16S rDNA测序。利用CExpress对所测得的原始序列进行拼接,在NCBI官网进行BLAST分析,用Phylip-3.69中的最大简约法构建基于16S rDNA序列菌株Ag2的系统发育树[11]。

1.3菌株Ag2合成产物的提取与表征

向菌液中连续3 d分3次补加AgNO3,使培养液中Ag+终浓度为0.7 mmol/L,37℃继续培养1 d。离心菌体培养液,将菌体沉淀和培养液上清(样品1)分离,无菌水洗涤菌体沉淀3次,去除附着的有机物。向菌体沉淀中加20 mL无菌水,超声波破胞,功率200 W,工作与停止各15 s交替进行30 min,离心后分别收集破胞后的上清(样品2)和沉淀(样品3)。使用透射电子显微镜检测样品1、样品2和样品3。样品3经真空干燥后,进行XRD检测分析。

1.4纳米银粒子抑菌效果

取大肠杆菌和枯草芽孢杆菌接种于LB培养基中培养过夜,将培养后的菌液稀释1000倍,取100 μL稀释后的菌液涂布于LB固体平板上,用黄色枪头在平板上打2个孔,向2个样品孔中分别加入40 μL无菌水和40 μL 50 mg/mL的样品3,37℃培养过夜,观察抑菌效果。

2结果与分析

2.1筛选菌种

样品经筛选、分离和纯化后得到5个单菌落,其中菌株Ag2长势最好,可用于试验。菌株Ag2在含0.1~0.9 mmol/L AgNO3的选择培养基中均有生长,AgNO3浓度大于0.5 mmol/L的培养液颜色由黄色变为黑色,纳米银溶于水时的颜色为黑色[12],表明该菌株具有合成纳米银的能力。

2.2鉴定菌种

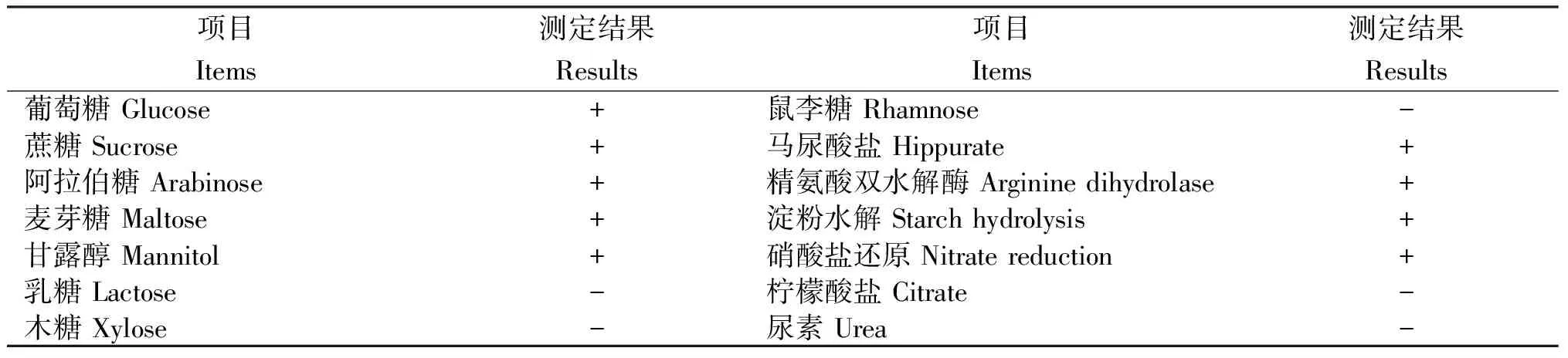

2.2.1形态鉴定菌株Ag2的菌落为白色,圆形且表面光滑,革兰氏染色结果呈紫色(图1),为革兰氏阳性杆菌。菌株Ag2可以利用葡萄糖、蔗糖、阿拉伯糖和麦芽糖作为碳源,具有淀粉水解酶、硝酸盐还原酶、马尿酸水解酶和精氨酸双水解酶的活性(表1)。

图1 菌株Ag2革兰氏染色形态(×1 000)

表1 菌株Ag2的生理生化反应

注:+表示阳性反应,-表示阴性反应。

Note:+ indicates positive and - indicates negative.

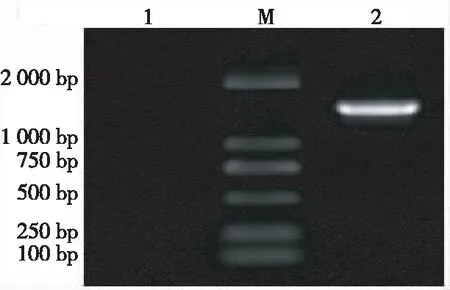

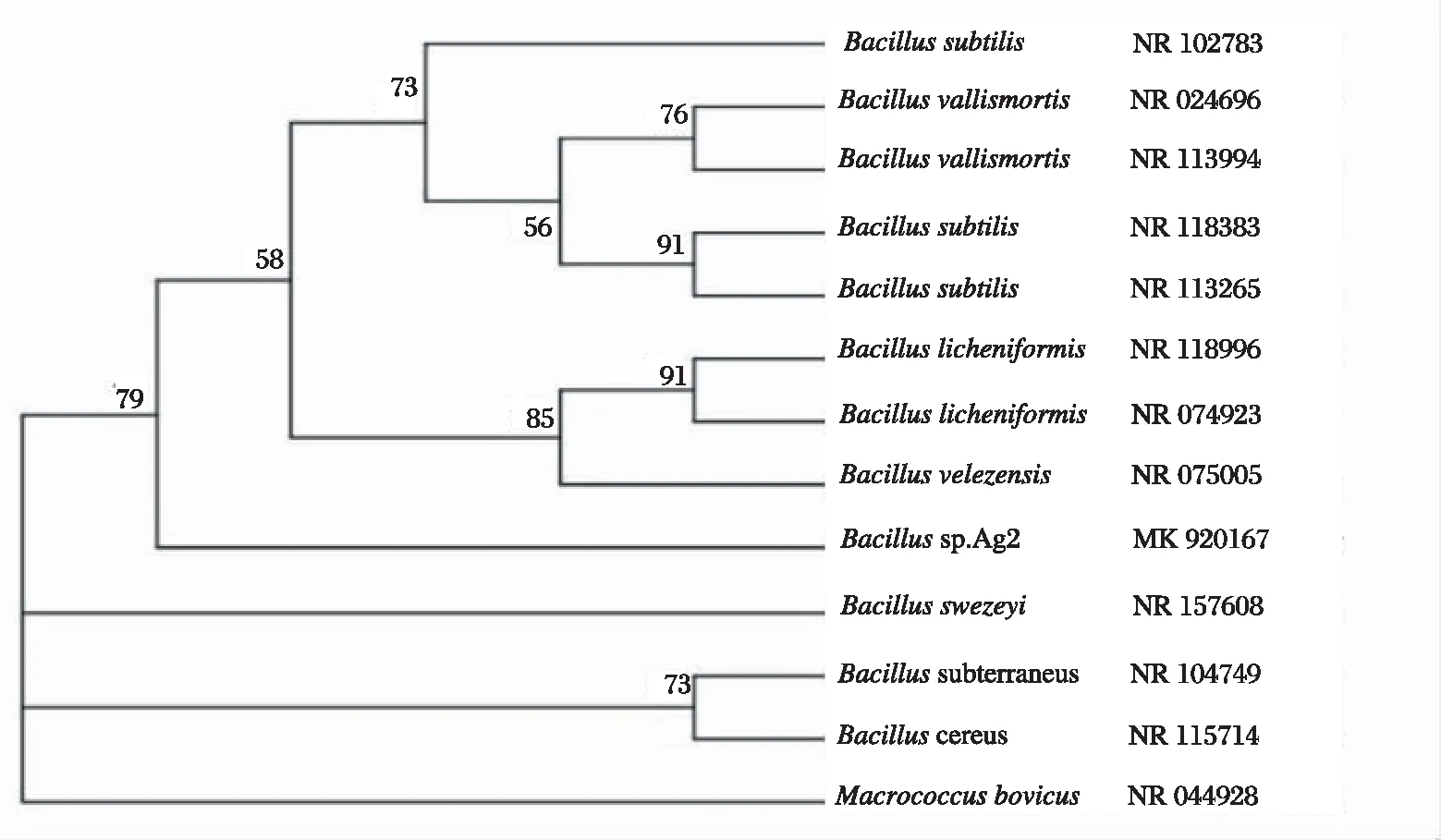

2.2.2分子鉴定以提取菌株Ag2的总DNA为模板,克隆的16S rDNA条带清晰明亮,长度约1 500 bp,无非特异性扩增条带(图2)。经测序,菌株Ag2的16S rDNA大小为1 513 bp,提交Genbank后的序列号为MK920167。在NCBI上经BLAST比对分析,菌株Ag2的16S rDNA序列与多种芽孢杆菌属的细菌具有较高相似度,确定该菌株属于芽孢杆菌属。由图3可见,菌株Ag2与枯草芽孢杆菌、死谷芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和贝莱斯芽孢杆菌聚为一类。

注:M,分子量标准DL2 000;泳道1,空白对照;泳道2,样品。

Note: M,DL2 000 marker; Lane 1, blank control; Lane 2, sample.

图2菌株Ag2的16S rDNA的PCR电泳图谱

Fig.2 PCR electrophoresis of 16S rDNA of strain Ag2

图3 基于16S rDNA序列菌株Ag2的系统发育树

2.3菌株Ag2合成纳米银粒子的表征

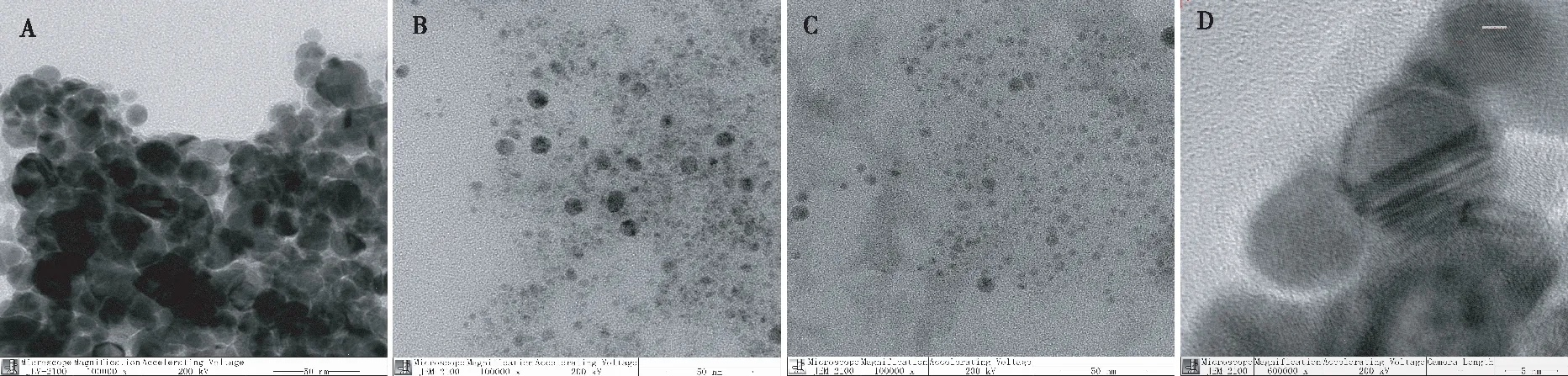

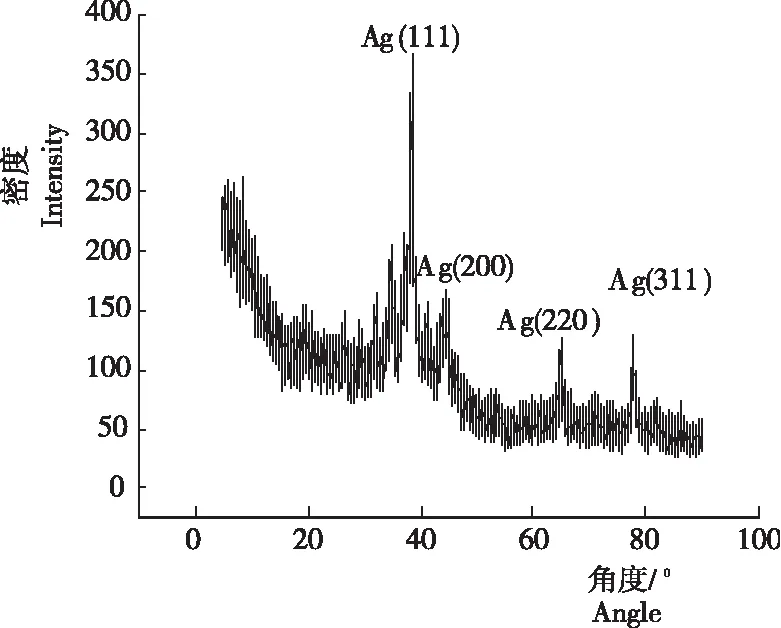

菌株Ag2与AgNO3共培养后在透射电镜下均可观察到纳米粒子,分散性良好。菌体破胞沉淀样品(样品3)中粒子的密度和粒径(图4A)均大于培养液上清(样品1)与破胞后上清样品(样品2)中的纳米粒子(图4B、C),粒径在10~20 nm,在高倍镜下可清晰地观测到样品3中粒子的晶格结构(图4D),其晶格条纹间距为0.229 nm,与Jade 6.5提供的PDF#04-0783卡片中纳米银晶体数据相符。从菌体破胞沉淀样品(样品3)的X射线衍射分析图谱(图5)可看出,菌株Ag2合成纳米银的晶面指数包含(111)、(200)、(222)和(311)4种类型,为多晶结构,且以(111)型纳米银含量最多。

注:A和D,菌体破胞沉淀样品(样品3);B,培养液上清(样品1) ;C,破胞后的上清样品(样品2)。

Note: A and D, precipitatesample after cell broken (sample 3); B,culture solutionsupernatant (sample 1); C,supernatant sample after cell broken (sample 2).

图4透射电镜下菌株Ag2制备的纳米粒子

Fig.4 Nanoparticles prepared by strain Ag2 under transmission electron microscopy

图5 XRD鉴定菌株Ag2合成的纳米银

Fig.5 Silver nanoparticles synthesized by strain Ag2 under XRD

2.4纳米银粒子的抑菌效果

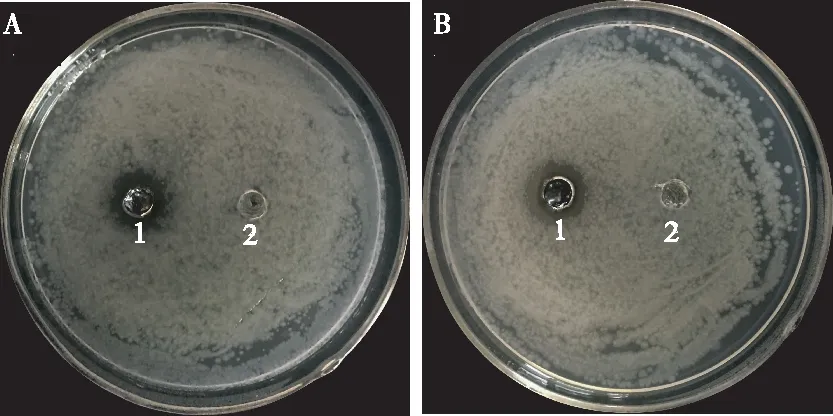

菌株Ag2胞内合成的纳米银粒子对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌均具有杀菌能力(图6),表现出很强的应用潜力。

注:A,大肠杆菌;B,枯草芽孢杆菌;样品孔1,样品3;样品孔2,无菌水。

Note: A,Escherichiacoli;B,Bacillussubtilis; sample hole 1,sample 3; sample hole 2, sterile water.

图6菌株Ag2胞内合成纳米银的抑菌效果

Fig.6 Antibacterial effect of silver nanoparticles intracellular synthesised by strain Ag2

3结论与讨论

研究利用筛选出的芽孢杆菌属菌株Ag2与AgNO3共培养,在菌体细胞内部大量合成了纳米银粒子,其粒径在10~20 nm,晶面条纹间距为0.229 nm,与纳米银(111)的晶面间距相符,纳米银粒子对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌具有抑菌效果。

利用化学法制备纳米粒子具有一定的毒性,而生物法制备纳米粒子,绿色环保,认可度高[13]。细菌合成纳米银粒子主要有菌液胞内合成与培养上清液胞外合成2种方式[4],菌株Ag2的胞内外均合成了纳米银,菌株Ag2与AgNO3共培养后,培养液变为黑色,表明有纳米粒子的合成,但透射电镜结果表明,胞外合成的纳米粒子密度及粒径均小于菌体细胞内合成的纳米粒子。菌株Ag2具有硝酸盐还原酶的活性,推测其与纳米银的合成有关[14]。

单质银具有杀菌功能,而纳米银粒子比表面积大,粒径小,与细菌的接触几率大,具有更强的杀菌能力。菌株Ag2胞内合成的纳米银粒子对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌均具有杀菌效果。抑菌环是纳米银粒子杀菌效果的直接证明[15]。研究筛选出的菌株Ag2提供了生物合成纳米银的新菌株,利用菌株Ag2进行生物方式合成的纳米银粒子具有抗菌应用潜力。