濑户内海,艺术与自然的完美结合

文/图:散步星球

如果地球上有那么一片海域,让你觉得孤身一人前往也很享受,这片海就是濑户内海。在这里,艺术与自然会是你最好的陪伴。

濑户内海位于九州、本岛和四国之间,海上岛屿星罗棋布,包括了直岛、丰岛、小豆岛等大大小小3000多座岛屿,散落在各个岛屿上的艺术作品以及三年一度的濑户内海艺术祭,使这个一度被荒废的海域如今成了艺术爱好者的朝圣地。

今年恰逢三年一次的艺术祭,这次的主题是:巡游濑户内海的岛屿、艺术和四季。主视觉是“海中生物”,由原研哉设计创作。展期分为春夏秋三个阶段。春季:春之感触,展期为4/26-5/2;夏季:夏之欢聚,展期为7/19-8/25;秋季:秋之拓展,展期为9/28-11/4。其实春季的艺术祭期间和平时并没有太大的区别。除了部分作品,其他大部分作品在淡季也可以看到,夏季和秋季会有更多的仅限艺术祭开放的作品。

和我们一起踏上跳岛之旅吧。

男木岛

下午三四点,阳光最好的时候抵达男木岛。男木岛很小,一路上下坡,根据指示牌便可步行到大部分作品。

《步行方舟》

《记忆之瓶》

男木岛印象最深刻的一个作品是《记忆之瓶》,在一个光线隔绝的密闭小屋中,悬挂着100多个玻璃瓶,瓶子里放入了岛民的照片和旧物件,按照颜色分类。手表、电影票、旧玩具,这些被封藏在玻璃瓶里的记忆正是岛民真实的生活写照。

偶遇的这家男木岛图书馆却是岛上记忆最深刻的一处。走在石板路上抬头看见一个小小的标识,目光一下子被吸引了。走进屋内,记忆仿佛一下子倒流回小时候,旧课桌被改造成了餐桌,旧课本散落在桌上、地上。在这样的小岛上,时间好像真的会静止。

从男木岛图书馆步行十来分钟便可来到《步行方舟》,这个作品取材于《圣经》中的诺亚方舟,建于日本3·11大地震之后。以诺亚方舟为灵感,四座蓝白色的小山承载着希望的种子向着大海前进,仿佛融入天空与大海,传递了震灾的希望,为人们祝福。

黄南瓜(草间弥生)

地中美术馆

直岛

直岛上只有大约3000名居民、一家便利店和一台公交车,但却是当之无愧的艺术之岛,在这里可以找到众多知名艺术家和建筑师的作品。面积仅7.8平方公里的直岛上有5件安藤忠雄的作品,这在日本是绝无仅有的。

船刚到岸,就能看到巨大的草间弥生红南瓜,在小岛的另一端还有一颗黄南瓜遥相呼应。草间弥生经典的波点作品给人一种既华丽又偏执的感觉。两颗南瓜面前自然少不了拍照的人,甚至经常会排起长队,拍照时为了避免队伍里投来的眼光,掌握好的时机和技巧是很有必要的。

黄南瓜位于一个延伸到海里的石板上,很多人一上岛便会去追寻黄南瓜的身影,但太阳高照的时候既背光阴影又重,最佳时间其实是下午四五点,太阳落到了黄南瓜的右侧,夕阳的光洒下来有柔和的暖橘色。

直岛最让人惊叹的在于每一家美术馆商店都可圈可点,实现了真正的“文创”。印象最深的是一个钥匙扣,由三个不同颜色的方块重叠组成,按顺序从上到下分别写着Nature,Art和Architecture,这大概就是直岛最本源的概念吧。

地中美术馆

在上午阳光最充足的时候来这里最为适应,你会发现美术馆路边的野花都在阳光下雀跃着。在通往美术馆入口处的路上,有一座以莫奈的《睡莲》系列为灵感的花园,和一个种满了睡莲的池塘。美术馆按《睡莲》选择了150多种植物,建成了这座莫奈花园,开放在小径两旁。建筑内部的墙壁也像被阳光切分成各种抽象极简的画面。

之所以叫做地中美术馆,是因为安藤忠雄在设计之初不想破坏直岛的自然环境,决定将整座美术馆建在地下,因此从外面并不能看见这个宏伟的建筑。美术馆内也不能拍照,所以建筑带给观者的触动无法通过简单的外景照片展现出来。

地中美术馆虽然身处地下,但空间内仍可注入自然光线,在不同时间和季节变换不同的景色,每次进入都会有新的感受和发现。因此当你离开地中美术馆时,你会发现自己虽到此一游,但仍对它一无所知。

馆内还收藏着莫奈的《睡莲》以及James Turrell和Walter de Maria的作品。

李禹焕美术馆广场上的装置艺术

李禹焕美术馆

从地中美术馆出发步行十分钟便可走到李禹焕美术馆。韩国艺术家李禹焕擅长用混凝土柱、铁板、自然石等元素制造一些关系项,一场场关于点线面的对话。这座美术馆是安藤忠雄与李禹焕合作设计的,李禹焕想把美术馆变成一个洞窟,能够看到半敞的天空,于是就有了安藤忠雄用一个三角形广场把三个箱型展示空间连接起来的设计。

Benesse House

这里既是美术馆,也是酒店,位置就在地中美术馆附近,也是安藤忠雄设计的。酒店部分仅有6间客房的Oval主题是全球最难订的山顶别馆,只对入住的客人开放。如果你想24小时进出美术馆独享那些艺术品,可以考虑斥巨资来这里住上一晚。

美术馆最大的展品是Bruce Nauman的100 Live and Die,几乎整个一楼和二楼一半的区域都留给了它。据说有很多人特意飞过来看这100个霓虹灯一闪一烁间对生与死这个终极话题的视觉展示。

每秒钟闪现的词和颜色都不同,下一个亮起的是live还是die,laugh还是cry,谁知道呢?这大概就是生活吧。

走出Benesse House,可以在海边看杉本博司的《海景》,这也是博物馆里最迷人的部分。

《海景》系列作品创作于1980-2002年间。这些作品构图极其相近,大海和天空明显分隔,一望无尽,有一种虚无的美。《海景》系列来源于杉本博司的一次突然思考:“这片大海自地球文明诞生以来,再无分别。千百年后,或许人类将不复存在,它可能也不会有丝毫动摇。”

Benesse House美术馆外墙上的《海景》系列作品

丰岛

丰岛位于直岛与小豆岛之间,高松无法直达这里,需从这两座岛屿中转。岛上的900名居民多以种植柠檬和橄榄等农作物为生。比起直岛,这里显得更加原生态和默默无声。

骑自行车穿行于这座小岛,最美妙的莫过于奋力上坡后突然闯入视野的无边无际的濑户内海。迎着海风冲下坡去,某个瞬间你会有一种马上要骑进海里的错觉。这种不期而遇的惊喜轻易便能扫去一切尘世间的烦恼。

丰岛海边公路

丰岛美术馆由建筑师西泽立卫和艺术家内藤礼合作设计,从远处看像是山间扬起的白色床单。不同于一般的美术馆,这里的展品不是绘画与雕塑,而是风、阳光、水滴与空气。

进入美术馆之前要通过一条山间小道,一路上转头就是海天一色的美景,不过这些也都只需顺便瞥一眼。尽头处是一排长椅,整整齐齐地摆放着灰色的拖鞋,工作人员会上前讲解一些注意事项。进入前你需要脱掉鞋子,收起相机,而这一切铺垫带来的仪式感,使你的注意力早已无法从那个纯白色圆弧形建筑上移开。

进入空间内部,你会发现看似空无一物的美术馆的地面,无规律地分布有很多细密的小孔,不时冒出细小的水珠。每一滴水珠都像一个独立的生命体,朝着某个方向奔跑而去,最终汇聚在一起,重新流入孔洞中,周而复始。

由于特殊的建筑结构,空间内所有声音都会被放大,人类失去语言的特权,与大自然平等对话。在风声、鸟鸣、水滴声中,你才会突然发现人类制造出的窃窃私语和咳嗽声是多么失礼和尴尬。

在自然与艺术面前,人类理应谦卑。

美术馆商店同样惊艳,建筑本身与艺术空间呼应,进入商店同样需要脱鞋,这一个简单的举动足以让整个场域产生神圣感。所有商品都刻意摆得很低,你只能俯身或跪下才能看仔细。

丰岛美术馆外景

丰岛美术馆内部空间

心脏音档案馆

心脏音档案馆

“生命里第一个爱恋的对象应该是自己,写诗给自己,与自己对话,在一个空间里安静下来,聆听自己的心跳与呼吸,我相信,这个生命走出去时不会慌张。”——蒋勋

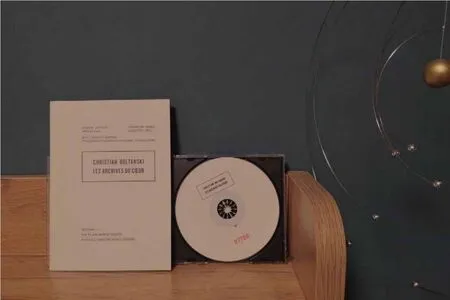

这个海边的黑色小木屋就是一个很好的聆听自己心跳的地方。收藏着法国艺术家Christan Boltanski从世界各地搜集来的心脏音。你可以听到世界上某个人的心跳声,还可以将自己的心跳记录下来制作成CD,这是一件多么浪漫的事情。

档案室有一间小黑屋,深处亮着一个灯泡,灯泡闪现的频率和亮度由接入的心脏音速率和强度决定。当一个人站在忽闪忽暗的小黑屋里,听到的全部声音是放大了的自己的心跳声,不免产生一种生死近在眼前的虚无感。

事实上,无论是直岛还是丰岛,本身都没有给人非常强烈的艺术气息,艺术在这里以清清淡淡的姿态呈现,规范又干净,与小岛融为一体。

高松

高松是来濑户内海跳岛的最佳中转站。你可以住在高松港附近,一大早七八点迎着朝霞出海,选择一个自己喜欢的小岛散散步,下午三四点返回高松喝个下午茶,坐在海边看书、发呆、等待日落,晚上再找一家居酒屋或海鲜料理享受当地美食。

高松的艺术氛围也无处不在,走在去港口的大街上都可以看到英国艺术家朱利安·奥培(Julian Opie)的户外装置。

离高松港很近的北滨Alley是由仓库工厂改建成的创意小店聚集区,步行只需十几分钟。说实话刚开始感觉这里很一般,店也不多,十几分钟就逛完了,直到在转角发现了下面这家店。

朱利安·奥培的户外装置

Blue

光听名字是不是就已经足够吸引?这是一家贩卖“Blue Stories”的设计师集合店。店里按照合作的艺术家或设计师分出不同的区域展示他们的产品。

其中一个展示区的墙上写着“Blue life style”,这里陈列着一个当地艺术家以“Steel factory”为主题设计的小物件。那些铁制的灯塔、船锚、楼梯都只有巴掌大,却都沉甸甸的,上面锈迹斑斑,饱含一个旅人对故乡的回忆。“我们都明白回忆会带来什么,它带来钻石,也带来铁锈。”

高松的这些小地方可以很好地填充跳岛前后的碎片时间,大家可以根据自己的行程随意搭配。在高松的碎片时间也捕捉到了很多好看的色彩。

这些小岛上的艺术品多置于森林、山坡和海洋之中,巧妙地与自然景观融为一体。它们作为地球上的物体,有着自身的比例和密度,可以凝视之,可以重返之,也可以根据其自身历史和故事而细察之,从而与大自然一同奏响关于内心世界和外部世界的交响曲。

Tips

从高松出发去跳岛最重要的是看好船的班次表。如果是非艺术祭期间,不是所有岛之间都可以通航,即便通航,班次也极少,因此提前规划好跳岛路线十分重要。同时要注意一下每个岛上设施的休馆时间,直岛大多是周一休馆,丰岛则是周二。

轮渡官方中文网站:http://setouchi-artfest.jp/cn/