南方红壤区不同管理模式下的马尾松林水沙特征与植被作用

胡丹阳

(福建师范大学 地理科学学院;地理学国家级实验教学示范中心,福州 350007)

南方红壤区是我国潜在水土流失发生的重点区域,马尾松作为我国南方地区的代表林型之一,林下水土流失严重[1]。如何根据区域环境特点,研究林区水沙过程并寻找高效管理措施,已成为防治水土流失和进行生态恢复的重点问题。

通用水土流失方程(USLE)表明[2],地表水沙过程受降雨特征、土壤性质、坡地条件、植被管理和土地利用等多种因素影响。其中降雨是引起水土流失的主要动力,通常认为降雨量和降雨强度是径流侵蚀产生的主因[3],植被则通过影响动能、截留降雨等减轻坡面侵蚀,而成为重要的水土保持措施。当前,有众多学者利用人工模拟降雨实验和野外观测数据,在坡面尺度和小流域上对裸地、农耕地、林地的产流产沙及泥沙迁移进行对比[4-5],同时径流长度指数、景观渗透性等方法在对植被产流特征研究中逐渐得到重视[6-7],但有关水土流失发生发展过程及其演变规律的讨论依然不足,目前针对红壤区马尾松林地的研究多集中于生态系统修复和土壤退化方面[8],然而对于马尾松林下水土流失的特征和形成机理仍未得到系统性解释。本研究以福建省长汀县坡面径流小区的观测数据为基础,分析小区内不同管理措施的减流减沙效应,基于水文连通性原理和灰色关联法比较主要植被特征对水沙过程的影响,为马尾松林水保措施优化提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

福建省长汀县水土保持科教园(116°38′45″~116°39′20″E,25°18′40″~26°02′05″N)地处福建省西南部,属中亚热带季风性湿润气候,年平均气温17.0~19.5℃,年平均降雨量 1 700 mm,土壤类型主要为粗晶花岗岩风化发育的山地丘陵红壤。

1.2 径流小区设置

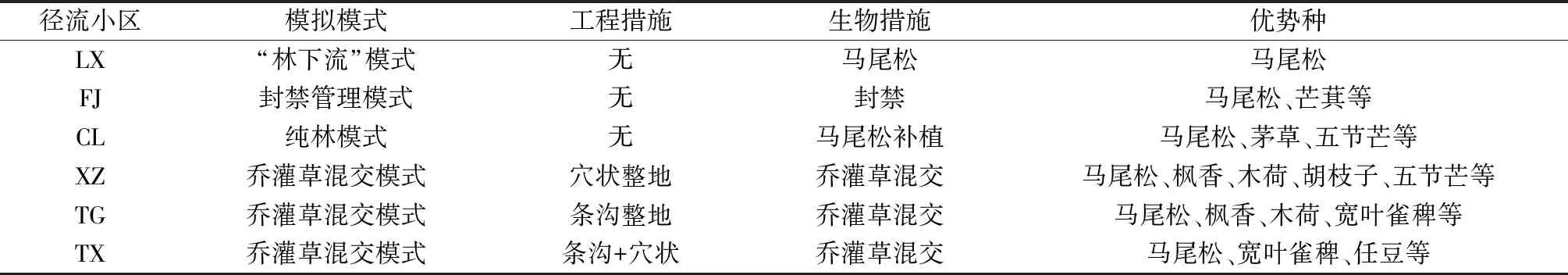

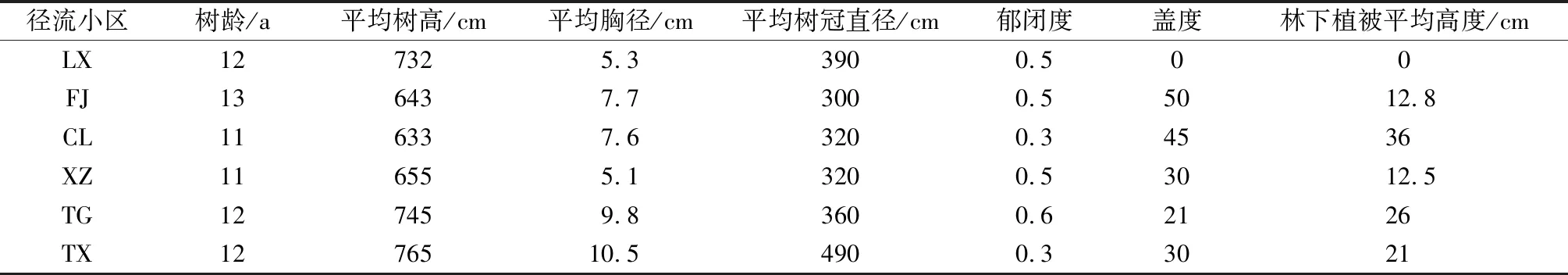

本研究采用坡面径流小区法。径流小区建立于2006年5月,地点位于河田镇露湖村,土壤类型为红壤,基岩种类为花岗岩。各小区长宽20 m×5 m,均设置于坡向270°、坡度15°的中坡位置,各类型小区样本数量1个,主要观测项目为径流量和泥沙量。表1为各径流小区基本管理情况,表2为各小区植被相关群落学信息,其中以“林下流”模式小区作为对照。

表1径流小区特征情况

Tab.1 Characteristics of runoff plots

表2小区植被群落学信息

Tab.2 Vegetation coenology information in plots

1.3 产流产沙参数测定

通过测量小区径流池水深和泥沙量计算地表径流量和土壤流失量,可以分析坡面基本水沙过程。根据《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008)计算减流率和减沙率,可以分析措施对产流产沙的控制效应。

径流量Li=h×S1/S2

(1)

流失量Si=m×S1/S2

(2)

减流率Jl=(Ld-Ln)/Ld

(3)

减沙率Js=(Sd-Sn)/Sd

(4)

式中:h为径流池水深;m为泥沙量;S1和S2分别为径流池和径流小区的表面积;Ld和Ln分别为对照小区和各措施小区的产流量;Sd和Sn分别为对照小区与各措施小区的产沙量。

1.4 坡面水文参数测定

Antoine等提出[9],在降雨时空均匀,忽略汇流时间和水分入渗的前提下,降雨过程可简化为径流填洼过程,因此可利用径流系数与地表蓄水量(即累积降雨量与累积产流量之差)的函数描述地表洼地存储水量的动态变化过程[10]。本次试验采用这种相对地表连接函数表征水文功能连通性,并利用减流减沙效益来确定植被作用的权重。

此外,径流系数可以表征一定区域内环境要素对降水-径流的影响。

径流系数α=R/P

(5)

式中:R为任意时段内径流深度,P为同时段内降水深度。

试验对2015年的降雨数据及不同马尾松管理措施小区的径流泥沙量进行研究。根据GB/T 28592-2012的降水量等级标准,将全年56场降雨划分为小雨(0.1 mm~10 mm)、中雨(10 mm~25 mm)、大雨(25 mm~50 mm)和暴雨(≥50 mm)。

1.5 植被和土壤特征参数调查

参考WEPP模型中依靠植被覆盖及其高度反映植被因子对土壤侵蚀的影响,而通过气候和土壤模块输入来模拟植物生长过程,取植被水平方向盖度和垂直方向高度作为代表性植被结构参数。在2015年全年各月的1日和15日,测量小区植被盖度、平均高度,以及小区8 cm土层深度处的雨前土壤含水量、雨后土壤含水量与两测次间降水,同时采样测定土壤有机质含量。

1.6 部分参数与水沙情况的灰色关联度分析

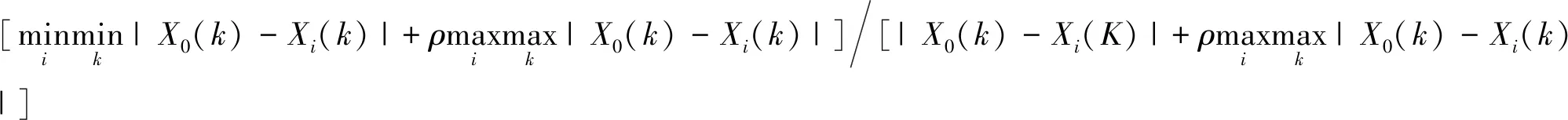

灰关联分析的目的是对信息不完全系统作因子间的量化和序化,理论创始人邓聚龙教授提出如下方法度量灰关联度[11]:

设参考序列为X0=(x0(1),x0(2),……,x0(n)),比较序列为Xi=(xi(1),xi(2),……,xi(n)),则曲线x0(k),xi(k)分别为x0和xi在第k点的关联系数:

(6)

故曲线Xi和参考曲线X0的关联度:

(7)

其中,ρ为分辨系数,且ρ∈[0,1],一般取值为0.5。

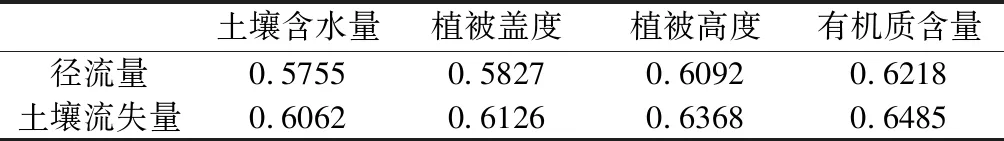

研究时段内径流小区植被生长情况随季节变化,且雨量与土壤侵蚀的分析中也隐含植被群落结构、植被空间配置等因子作用,因此考虑使用灰色关联法分析土壤含水量、植被盖度、植被高度、有机质含量分别与径流量、土壤流失量的相关性大小,进而推知植被在坡面水沙过程中的作用。

1.7 数据处理

运用Microsoft Excel 2016和SPSS 24进行数据整理及统计分析,运用Origin 2017进行绘图。

2 结果与分析

2.1 措施小区产流产沙动态

2.1.1 不同管理措施的水土流失量

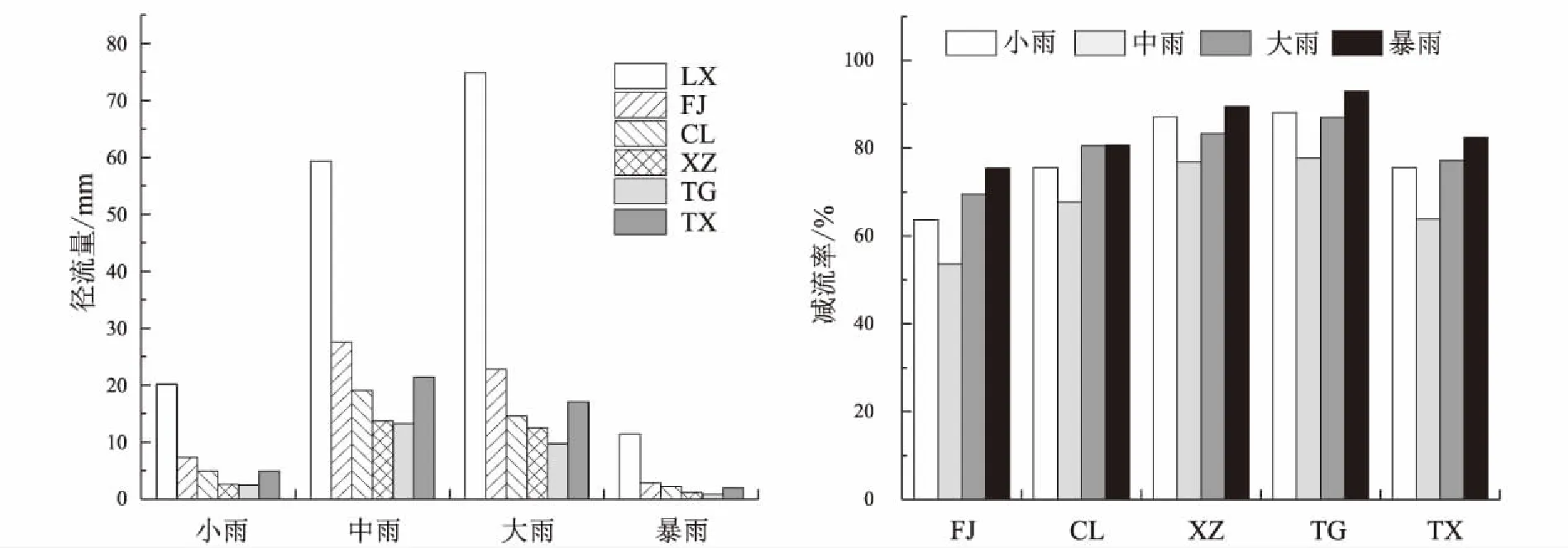

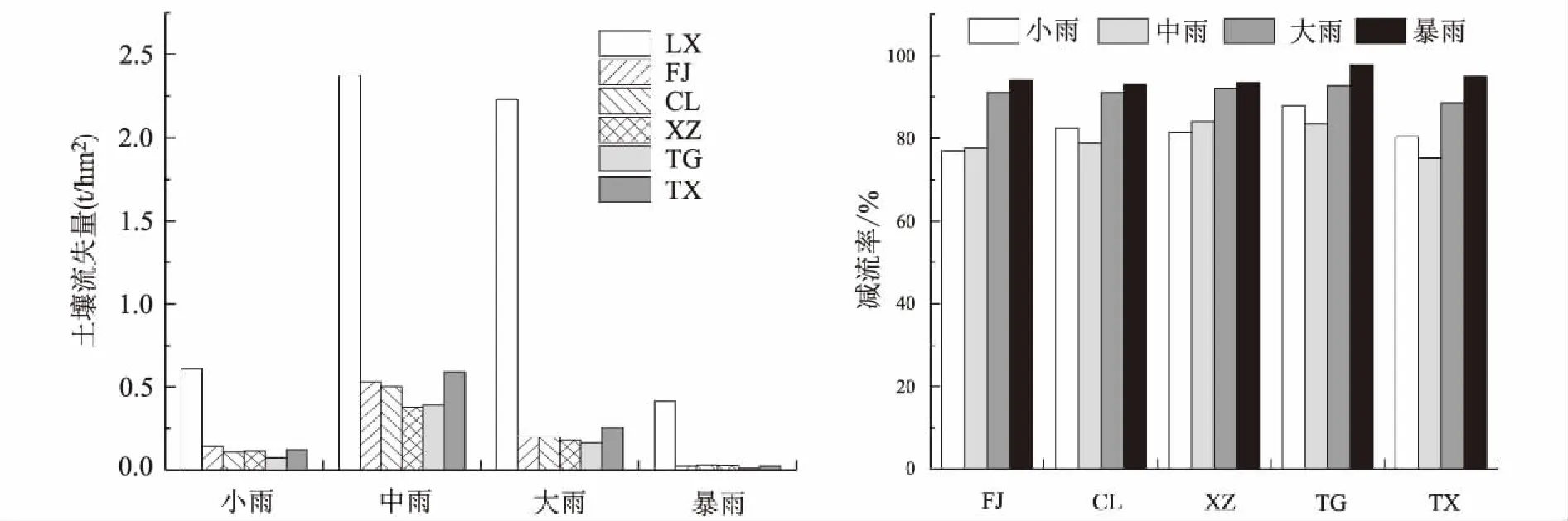

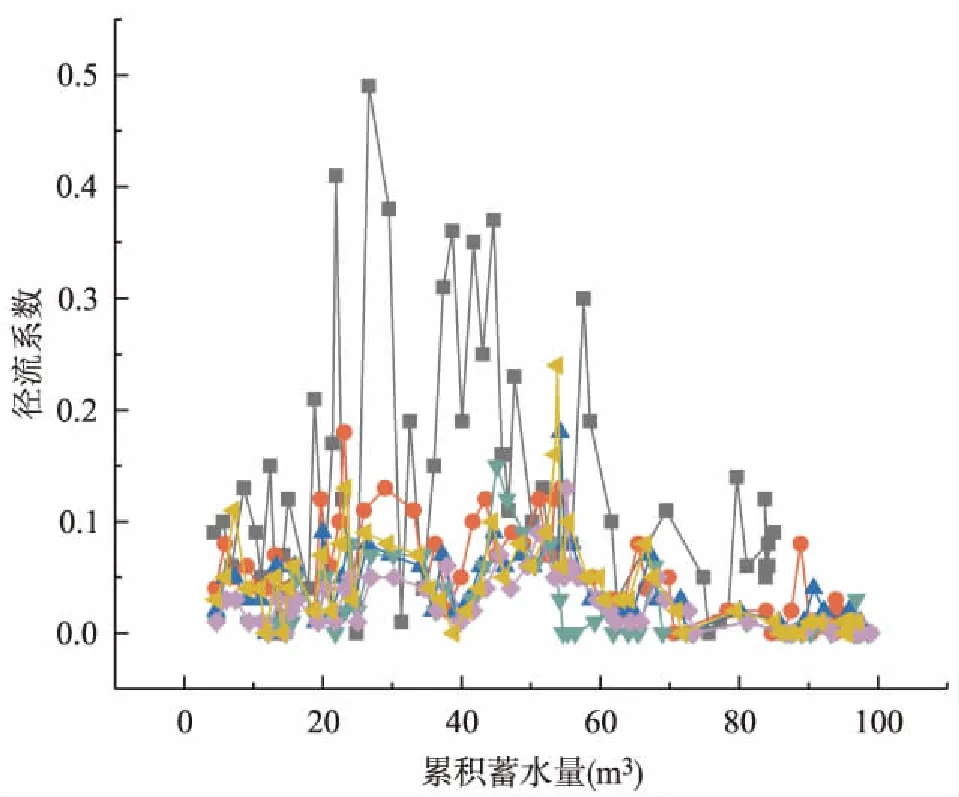

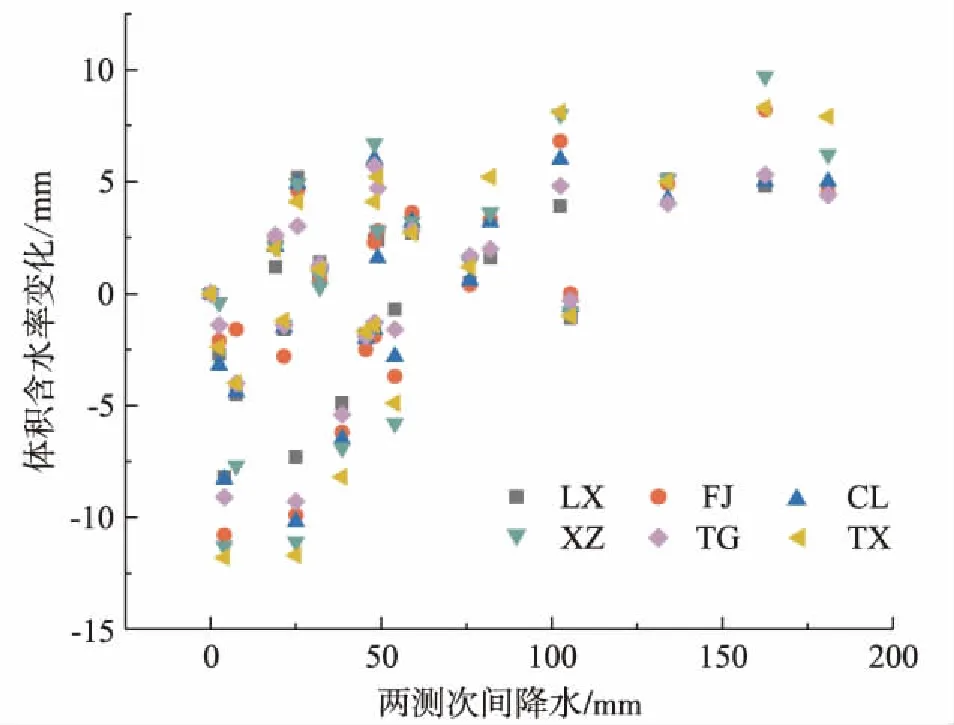

不同管理措施的水土流失量具有很大差异。一年中,各径流小区径流量的大小顺序为TG(26.1 mm) 2.1.2 次降雨对小区产流和产沙的影响 根据GB/T 28592-2012的降水量等级标准,将全年56场降雨划分为小雨(0.1 mm~10 mm)、中雨(10 mm~25 mm)、大雨(25 mm~50 mm)和暴雨(≥50 mm)。 图1为措施小区在不同雨量的径流情况和减流特征,可知小区径流量在各雨量水平均表现为TG 图1 不同雨量条件马尾松管理措施的径流情况和减流特征Fig.1 Runoff and flow reduction in pine plots under different rainfall 图2 不同雨量条件马尾松管理措施的土壤流失情况和减沙特征Fig.2 Soil loss and sediment reduction in pine plots under different rainfall 2.2.1 地上植被结构与水沙过程 次降雨条件下,植被结构指标与植被水土保持效应的关系模型难以建立[12]。假设坡地、土壤等条件均相同,图3可近似反映植被特征与坡面水文连通性之间的联系。可知植被特征对地表连接函数起负向作用,植被结构不同程度地改变坡面储水性能,体现了植被对坡面水沙过程的阻抗[13]。 图3 小区尺度上功能连通性对植被结构的响应Fig.3 Response of functional connectivity to vegetation structure on a plot scale 2.2.2 地下水分状况与水沙过程 图4为各小区不同测次间降水与土壤体积含水率变化散点关系图,可见各小区土壤体积含水量随测次间雨量增大的增加趋势明显,说明降雨量对土壤水分入渗具有促进作用,尤其是经过造林整地处理后的小区体现出较好的改善土壤物理条件的能力。此外,体积含水量变化与次降雨时间相关联,说明水分入渗还会受到植物生长状况的影响。 图4 测次间降水与土壤体积含水率变化散点关系Fig.4 Scatter relationships between precipitation and soil volumetric moisture 2.2.3 植被和土壤参数与水沙过程 结合试验中所有小区的数据做灰色关联分析,表2为主要植被和土壤指标与径流量、土壤流失量的灰色关联系数表,可见各指标对径流量和土壤流失量的影响均表现为土壤含水量<植被盖度<植被高度<有机质含量。 表2植被和土壤参数与产流产沙的灰色关联度 Tab.2 Greycorrelationbetweenvegetationandsoilparametersandsedimentyield 土壤含水量植被盖度植被高度有机质含量径流量0.57550.58270.60920.6218土壤流失量0.60620.61260.63680.6485 南方红壤区土壤可蚀性较高,同时花岗岩基岩土体结构松散、酸性较重,土壤的组成和结构劣化也将进一步制约持水性[14],更加恶化马尾松生境,这是林下水土流失的主要内因。同时,区内径流受极锋雨带影响明显,集中于5—9月的大雨暴雨常构成较大的侵蚀动力,郝芳华等对黄河流域的研究指出雨量增大能弱化下垫面对产流量的影响[15],本试验同样发现较大雨量对径流减少的作用显著,从雨量角度讨论坡面水沙过程具有意义。 一般认为在水力侵蚀区,森林林冠、枯落物和根系构成独特的水土流失防护体系[16]。从试验中的坡面水沙过程看,植被能够有效增加对径流的阻力,减弱水文连通性,进而实现水土保持,但试验的小区设计上造林整地同时改变了立地条件,无法从景观破碎程度等对水土等物质的空间分配及水土保持效应进行系统分析,同时所设置小区的数量较少,难以检查坡面源汇和产流产沙是否存在阈值关系。从小区8cm土层深度处含水量看,灌草类植被极可能加强土壤的持水、渗透性能,这与恢复生态学领域大量研究相一致[17]。结合水文循环过程发现,虽然长时间尺度的产流过程主要受蒸散发影响,但从月尺度看来土壤含水量的变化不可忽略。 植被在水土保持工作中起关键作用,但小区尺度上影响径流和泥沙生成的主导因子仍存在争议。欧洲葡萄园有研究发现引起径流和侵蚀的最重要因素是植被覆盖和土壤湿度[18],而郑明国等认为植被措施不会改变流域水沙关系,植被的减沙效应仅通过减水来实现[19]。本研究认为水沙过程均会受到植被特征的影响,土壤和地形条件极有可能帮助解释这种差异[20]。 林下植被稀少或缺失是马尾松林水土流失的重要原因,对照小区人为清除林下灌草和枯枝落叶,加大土壤裸露面积,使得雨滴直接溅蚀在土壤表层,导致延缓径流、抵抗冲刷的能力较弱[21]。 相较于“林下流”模式,本研究中其他马尾松林管理模式均体现出较好的水土保持效益。一方面乔灌草模式中的造林整地改变了成土母质堆积形式和土壤物理性状,调节土层厚度及水分养分的重新分配,提升地力,并增强马尾松抗逆性,另一方面马尾松林下常见有芒萁、茅草、胡枝子等,调整并优化了群落结构,所形成的小气候也对调水保土能力起作用。 结合各小区的植被特征,以及水文功能连通性与土壤体积含水率变化发现,封禁能减少外界干扰且植物立体结构良好,试验发现尤其在大雨暴雨时其减沙效能有明显提高,补植马尾松通过增加林下植被多样性和草本坡面覆盖增强植物对土壤的固持和水分入渗,但封禁草本层的恢复速度较慢,补植马尾松还缺乏灌木根系对深层次土壤的穿插[22],二者在阻抗坡面径流与水分下渗方面能力较弱。乔灌草混交则可以形成相对独立的冠层立体结构网[23],降低雨滴的冲刷力,同时林下植被根系还可加强土壤颗粒聚合并提供大量有机质[24],因此也体现出较好的降低坡面径流流速、延长径流历时和增加土壤入渗能力。此外,本研究中局部整地主要通过改变地表径流汇集、增强土壤渗透性等方面影响坡面水流下渗[25],试验中小区减流率在各雨量条件均表现为条沟与穴状整地<穴状整地<条沟整地,体现了条沟整地拦蓄大量水分的功能,而穴状整地改善立地条件方面相对较差,两种整地方式的结合很可能受到小气候和造林条件的综合影响,使工程措施不能充分发挥作用。 (1)2015年,径流小区所产径流量的大小顺序为TG (2)不同降雨水平下各管理措施小区的产流产沙特征表现不同,小区的年径流量在不同雨量下均为TG (3)不同马尾松林管理措施对坡面水沙情况及其相关性变化的贡献率都存在差异。植被特征通过提升地力、加强植被结构复杂性、影响生物生长和根系穿插作用等,从降低坡面径流流速、延长径流历时和增加土壤入渗等方面改变坡面水文功能连通特征,对水沙过程起作用。主要相关指标的影响程度表现为土壤含水量<植被盖度<植被高度<有机质含量。 致谢感谢长汀县水土保持事业局提供数据。

2.2 马尾松林下水沙过程植被作用

3 讨论

3.1 “林下流”影响因子及其机理作用

3.2 不同管理措施的减流减沙效益

4 结论