散结软膏外涂联合抗结核化疗治疗结节型颈部淋巴结核疗效观察

黄金鹏 胡国强 傅根莲 周玲霞 江 茜 毛潇潇 高 丹

淋巴结结核是临床上最多见的肺外结核,由结核分枝杆菌通过血液或淋巴途径感染所致,占肺外结核30%~40%,可于全身淋巴结处发病,以颈部、腋窝、腹股沟最常见,其中发生于颈部者约占90%[1]。颈淋巴结核通常采取单纯西药抗结核治疗或加用局部注射等方法治疗,由于淋巴结的完整包膜及其周围组织的包裹缠绕,抗痨药物难以进入到淋巴结深部,结核杆菌得以在淋巴结内部长期存活,使临床药物治疗效果受到极大影响[2]。部分患者出现病灶部位液化、脓肿甚至坏死、破溃,形成溃疡、窦道、长期不愈甚至产生耐药结核的现象,而且治疗疗程延长、药物毒副反应增加,治疗依从性降低[3]。因此严重影响了患者的身心,也加重了其经济负担。在正规抗结核治疗的淋巴结结核患者中仍有约20%患者产生结核性淋巴结脓肿。笔者在常规西药抗结核治疗的基础上加用散结软膏外涂治疗结节型颈部淋巴结结核40例,取得较好疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2016 年1 月—2017 年12 月于浙江省中西医结合医院结核病诊疗中心住院的颈部淋巴结核结节型(气滞痰凝证)患者80 例,按照随机数字表法分为对照组和观察组,各40 例。本研究经医院伦理委员会审核通过。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合淋巴结核诊断标准[4],辨证分型属于结节型(气滞痰凝证)[5];(2)年龄18~70 岁;(3)肝肾功能正常;(4)知晓临床试验中可能出现的不良反应,自愿参加本试验并签署知情同意书。排除标准:(1)过敏体质或对本药膏过敏者;(2)合并有心血管、脑血管、肝脏肾脏和骨髓系统等原发疾病者;(3)精神疾病患者;(4)非特异性颈淋巴炎、淋巴结肿瘤或先天性囊肿。

2 方 法

2.1 治疗方法 对照组采用常规抗结核药物治疗,方案为3HRZE/9RHE [前3 个月强化期服用异烟肼(H)0.3g,每天1 次,利福平(R)0.45g,每天1 次,吡嗪酰胺(P)0.5g,每天3 次,乙胺丁醇(E)0.75g,每天1次;后9 个月巩固期服用利福平0.45g,每天1 次,异烟肼0.3g,每天1 次,乙胺丁醇0.75g,每天1 次]。观察组在对照组的基础上加用散结软膏外涂肿大的颈部淋巴结处,每天4 次。散结软膏方由黄芩、连翘、黄连各10g,夏枯草30g,浙贝母10g,猫爪草20g,玄参10g,醋狼毒20g,乳香、没药各10g 等诸药制作而成,可直接用无菌棉签将软膏涂予肿块局部,通过药膏直接作用于肿块局部。饮食上两组均忌食辛辣刺激之物,保持心情愉悦、情绪平稳,避免过度劳累,注意劳逸结合。两组患者在治疗3 个月后进行效果观察。

2.2 观察指标 (1)观察两组患者中医证候积分改善情况。将肿块大小、低热、盗汗、乏力等主要临床症状分为4 个等级,其中肿块大小0cm2计0 分,<2cm2计1 分,2~4cm2计2 分,>4cm2计3 分;发热无计0分,37.5℃~38℃计1 分,38℃~38.5℃计2 分,>38.5℃计3 分;盗汗、乏力等症状无计0 分,轻计1 分,中计2 分,重计3 分。(2)观察两组患者治疗前后淋巴细胞亚群计数的变化。(3)观察两组患者用药后的不良作用,定期复查实验室指标如血细胞计数、肝肾功能指标等;同时观察患者有无胃肠道反应及药物过敏反应。服药期间严密观察药物反应及局部肿块情况,每个月B 超复查淋巴结大小情况。

2.3 疗效标准[6]临床控制:肿大淋巴结吸收超过2/3,患者临床症状明显缓解或消失;显效:肿大淋巴结吸收超过1/2,但未达到2/3,临床症状得到改善;有效:肿大淋巴结略有吸收,临床症状有所缓解;无效:肿大淋巴结无吸收或进一步增大,临床症状加重。总有效率=(临床控制+显效+有效)/总例数×100%。

2.4 统计学方法 所用数据应用SPSS 17.0 软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验,计数资料和等级资料以频数表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

3 结 果

3.1 两组一般资料比较 对照组男16 例,女24 例,平均年龄(35.60±5.61)岁,平均病程(3.90±1.50)个月;右侧颈部21 例,左侧颈部19 例;单个淋巴结受累11 例,2 个及以上淋巴结受累29 例;平均淋巴结直径(3.01±1.62)cm。观察组男17 例,女23 例,平均年龄(36.40±4.91)岁,平均病程(3.80±1.60)个月;右侧颈部18 例,左侧颈部22 例;单个淋巴结受累13例,2 个及以上淋巴结受累27 例;平均淋巴结直径(2.94±1.52)cm。两组患者均伴有发热、盗汗、乏力、消瘦等结核中毒症状。两组患者年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3.2 两组临床疗效比较 观察组临床控制13 例,显效13 例,有效10 例,无效4 例,总有效率90.00%。对照组临床控制7 例,显效9 例,有效13 例,无效11例,总有效率72.50%。两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

3.3 两组治疗前后中医证候积分比较 两组患者在治疗前中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组中医证候积分较治疗前均降低[观察组:(3.01±2.21)比(7.87±2.35),对照组:(4.21±2.23)比(7.64±2.47),P 均<0.05];观察组治疗后中医证候积分改善优于对照组[(3.01±2.21)比(4.21±2.32),P<0.05]。

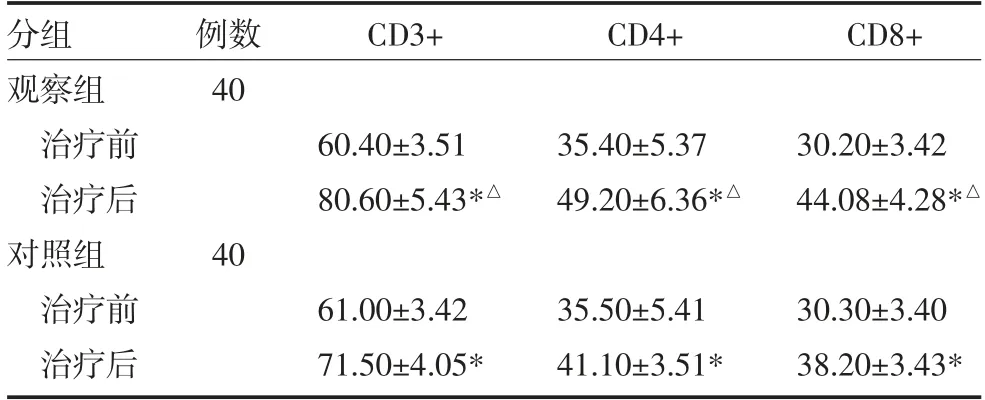

3.4 两组治疗前后血T 淋巴细胞亚群比较 两组患者治疗前血CD3+、CD4+、CD8+计数比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后血CD3+、CD4+、CD8+计数均有明显提高,且观察组患者血CD3+、CD4+、CD8+计数明显高于对照组(P 均<0.05),见表1。

3.5 两组不良反应发生情况比较 观察组发生白细胞减少1 例,肝功能损伤2 例,胃肠道反应3 例,皮疹1 例,总不良反应发生率17.50%(7/40);对照组出现白细胞减少2 例,肝功能损伤2 例,胃肠道反应3例,皮疹1 例,总不良反应发生率20.00%(8/40)。两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

4 讨 论

颈部淋巴结结核属中医“瘰疬”“老鼠疮”等范畴。其发病多因外感痨虫,情志所伤,忧思恚怒,肝气郁结,气郁伤脾,脾失健运,痰湿内生,结于颈项而成。或因肺肾阴亏,以致阴虚火旺,肺津不能输布,灼津为痰,痰火凝结成核于颈部。因此该病病机主要为气滞痰凝,治以疏肝解郁,化痰散结消核[7]。目前颈部淋巴结核治疗主要以内外中西医结合并治为主,西医主要为规范抗结核治疗方案,常规使用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇等药物,中医治疗颈部淋巴结核的方法很多,多为外敷内服,并有一定的疗效[8-12]。

表1 两组结节型颈部淋巴结核患者治疗前后血T 淋巴细胞亚群比较(%)

表1 两组结节型颈部淋巴结核患者治疗前后血T 淋巴细胞亚群比较(%)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05;对照组采用常规抗结核药物治疗;观察组在对照组基础上加用散结软膏外涂;CD:白细胞分化抗原

分组观察组治疗前治疗后对照组治疗前治疗后例数40 CD3+CD4+CD8+60.40±3.51 80.60±5.43*△35.40±5.37 49.20±6.36*△30.20±3.42 44.08±4.28*△40 61.00±3.42 71.50±4.05*35.50±5.41 41.10±3.51*30.30±3.40 38.20±3.43*

本研究观察组在西医治疗的基础上加用散结软膏外涂,通过局部药物渗透入皮肤直接抑制结核菌的生长,同时达到清热解毒、化痰软坚、消肿散结之功效。该散结软膏方中夏枯草、猫爪草、狼毒均具有直接抑制结核菌的作用[13-14]。黄芩、连翘、黄连能清热解毒、燥湿泻火;浙贝母消热化痰、通经下乳、消肿散结;玄参具有滋阴降火、散结、补充体力、增强免疫之效;乳香和没药可消炎防腐、活血止痛、消肿生肌、调气活血。本研究中,观察组总有效率优于对照组,治疗后血T 淋巴细胞亚群计数均有明显升高(P<0.05),且不良反应发生率未增加。

综上所述,散结软膏外涂联合抗结核化疗治疗结节型颈部淋巴结核,可提高疗效,且不良反应少,值得临床推广。