丹参类药物的不良反应及其应对策略*

侯莹,孙崇,陈修平

(中药质量研究国家重点实验室,澳门大学中华医药研究院,澳门 999078)

丹参始载于《神农本草经》,为唇形科植物丹参(SalviamiltiorrhizaBunge)的干燥根及根状茎,又名赤参、紫丹参、红根等。传统中医认为丹参味苦,微寒,归心、肝经,具有活血祛瘀、通经止痛、凉血消痈、清心除烦等功效,用于治疗血瘀所致的胸痹心痛、癥瘕积聚、热痹疼痛、月经不调、疮痈肿痛等病症[1]。丹参的主要化学成分包括脂溶性的丹参酮类和水溶性的丹酚酸类。药理学研究表明,丹参具有强心、保肝、抗菌、降血脂、抗血栓形成、抗肿瘤等作用[2-3]。目前经国家药品监督管理局批准上市的以丹参或其有效成分为主的药物有40多种,用于心脑血管疾病的治疗和辅助治疗。然而,随着临床广泛应用,丹参类药物不良反应的报道也日益增多。笔者对丹参类药物的不良反应进行综述并提出可行的应对策略,以期为丹参类药物的临床安全用药提供参考。

1 传统古籍中对丹参毒性的认识

《神农本草经》中列丹参为上品,无毒。丹参虽无毒性,但若临床配伍应用不当也可能造成严重的后果。丹参的配伍禁忌与使用注意,历代多有记载。南北朝时期陶弘景在《本草经集注》中记载丹参“畏咸水,反藜芦”,首次提出丹参配伍禁忌,一直沿用至今。明代缪希雍所著《本草经疏》中记载丹参具活血通经之效,月经过多而无瘀血者禁服,孕妇慎用,首次对丹参使用人群提出了限定。清代汪昂在《本草备药》中记载丹参忌醋或忌与酸性食物同食,认为两者性味相克,功用不和,共同服用会降低丹参药效。清代张璐在《本经逢原》中记载丹参 “气平而降”“大便不实者忌之”。清代王秉衡所撰《重庆堂随笔》中对丹参“功同四物”之说提出异议,认为 “经早或无血经停,及血少不能养胎而胎不安,与产后血已畅行者,皆不可或于功兼四物之说”,“若邪在气分而误入,则反引邪入营,不可不慎。” 这提示临床实践中不可盲目认为丹参“功同四物”,需辨证施药。

2 丹参类药物的不良反应与发生机制

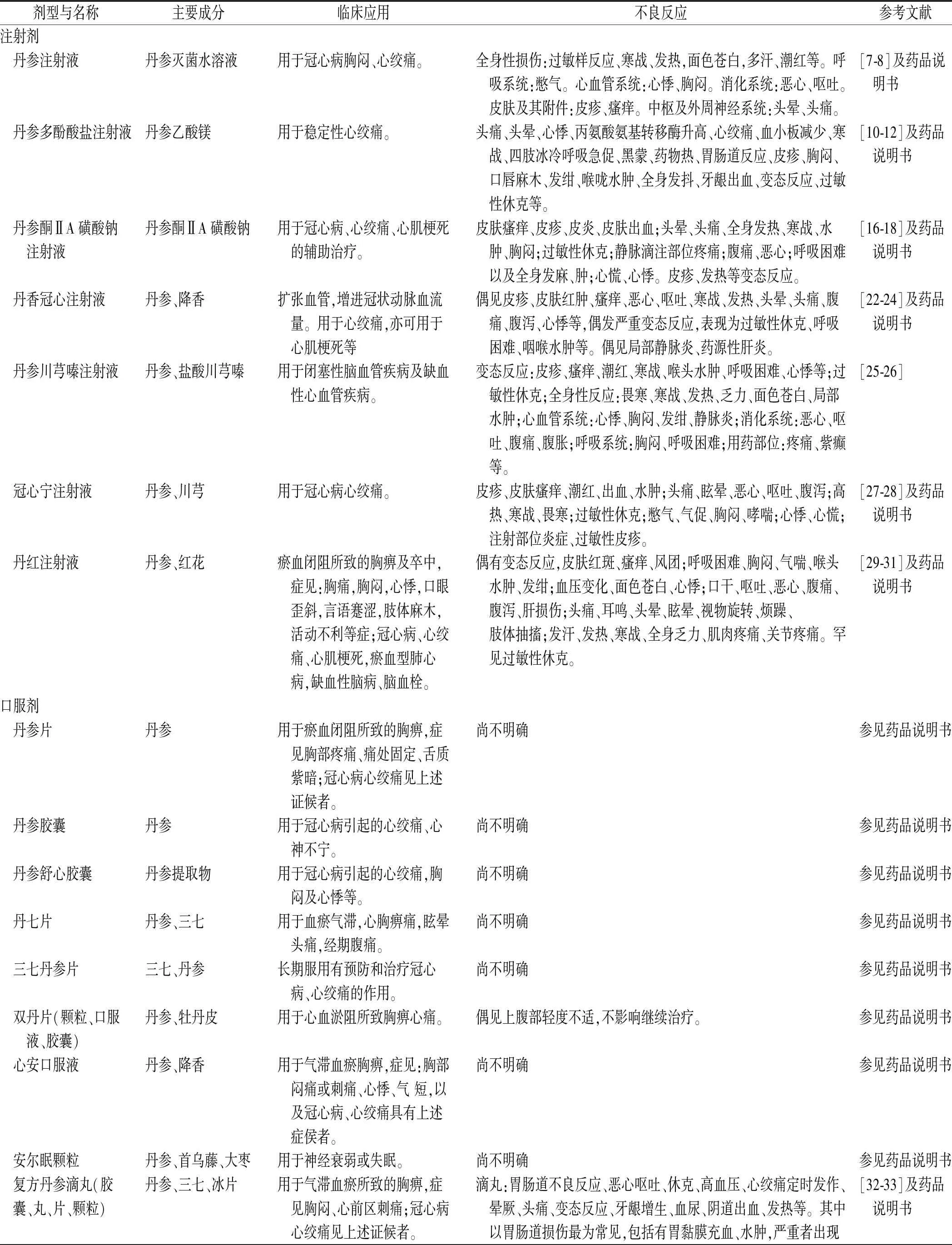

目前临床上应用的丹参类药物主要包括单成分(如丹参酮IIA磺酸钠)、丹参提取物(如丹参酮胶囊和丹参多酚酸盐)、丹参复方(如三七片和复方丹参注射液等)。其制剂类型更是多种多样,几乎囊括了传统的膏丹丸散以及现代的片剂、胶囊、注射液、滴丸、喷雾剂等。由于原药材质量、提取工艺、剂型生产工艺等诸多因素,质量控制困难,临床实践中出现了诸多不良反应。根据丹参类药物的不同剂型,对目前报道的不良反应、配伍禁忌及发生机制等总结如下。

2.1注射剂类 相较于传统的丸、煎剂(汤)、膏等中药制剂,丹参及其复方注射剂直接进入患者体内,由于剂量准确、起效迅速、生物利用度高等优点在临床应用中备受青睐。但丹参及其复方注射剂引发的不良反应率明显高于其他剂型,是不良反应发生的“重灾区”[4]。不良反应的发生可累及全身各个器官,包括变态反应、消化系统损伤、心血管系统损伤、神经系统损伤、泌尿系统损伤、呼吸系统损伤以及皮肤及其附件损伤等[4],具有普遍性、多发性、临床表现多样性且不可预知等特点。其中,变态反应所占比例最高,有药物过敏史的患者概率增大[5-6],临床应用中必须引起重视。

2.1.1不良反应的临床表现 丹参注射液是临床上使用最早的丹参类注射液,为丹参加工制成的灭菌水溶液。丹参注射液主要成分为丹参酚酸类、二萜醌类及无机元素,具有活血化瘀、祛瘀止痛的功效。临床上用于治疗冠心病胸闷、心绞痛、肺源性心脏病心力衰竭、急性胰腺炎等[7-8]。其临床应用广泛,不良反应报道日益增多,且有严重不良反应。2018 年 6 月 12 日,国家药品监督管理局发布了关于修订丹参注射剂说明书的公告,增设了警示语,并对不良反应、禁忌、注意事项进行了修订。修订后的不良反应记述更加全面系统,分别从变态反应、皮肤及其附件、全身性反应、呼吸系统、心血管系统、消化系统、精神及神经系统、用药部位及其他罕见不良反应方面进行了描述,具有较好的临床指导意义[9]。

丹参多酚酸盐是从丹参中提取精制的多酚酸盐类混合物,主要成分为丹参乙酸镁。丹参多酚酸盐具有活血化瘀、通脉的功效,临床用于治疗冠心病稳定型心绞痛,症状表现为轻、中度,为心血瘀阻症见胸痛、胸闷、心悸者[10]。其说明书中提及的不良反应表现有头痛、头晕、丙氨酸氨基转移酶升高。临床应用中患者用药后亦有出现皮疹、牙龈出血、心悸、口唇红肿麻木、口唇发绀、血小板减少、寒战、四肢冰冷、胸闷、全身抖动、呼吸急促、黑蒙、药物热、喉头水肿、过敏性休克等症状的报道[11-12]。

丹参酮IIA磺酸钠注射液是丹参中主要脂溶性成分丹参酮ⅡA经磺酸化而制备的一种水溶性注射液,为单体化学药物。在临床上用于冠心病、心绞痛、心肌缺血等疾病的治疗,可提高心脏冠状动脉血流量,对抗心脏急性缺血损伤[13-15]。多数厂家的丹参酮IIA磺酸钠注射液使用说明书对不良反应的记载不明确,个别厂家记述有皮疹、发热等变态反应。有患者使用后出现胸闷、心慌、心悸、休克、头晕、头痛、胃痛、恶心、神志不清、呼吸困难以及全身发麻、畏冷、发热、寒战、水肿等不良反应的报道[16-18]。此外,有报道显示使用丹参酮IIA磺酸钠注射液后,患者转氨酶水平升高,提示肝功能可能出现异常[19]。

含丹参的复方注射液由丹参与其他中药配伍制成,种类繁多,临床上广泛使用。丹香冠心注射液(原名复方丹参注射液),由丹参和降香两味中药提取制成,用于冠心病、心绞痛、心肌梗死等心血管疾病的治疗[20-21]。药品说明书记载本品不良反应有皮疹、皮肤红肿、瘙痒、恶心、呕吐、寒战、发热、头晕、头痛、腹痛、腹泻、心悸等,可引起严重变态反应,表现为过敏性休克、呼吸困难、咽喉水肿等,偶见局部静脉炎。临床中也有报道患者用药后出现高血压[22]、窦性心动过速、低血压、局部红肿疼痛、药源性肝炎、肌肉震颤等不良反应,严重时可诱发死亡[23-24]。其他常见的复方注射液尚有丹红注射液、冠心宁注射液等,其组成、临床应用和不良反应总结于表1。

2.1.2不良反应的可能原因 引起注射剂类丹参类药物不良反应的可能原因有:①注射剂有效成分不明确。中药成分复杂,且由于分离分析技术限制,有效成分尚不完全清楚。如丹参注射液成分复杂、靶点较多、质量难以控制导致不良反应严重且数量较多。②注射剂中的不溶性微粒。丹参有效成分中丹参酮及一些酸性物质极易析出产生不溶性颗粒,可作为半抗原物质与血浆蛋白结合从而具有免疫原性,引发机体的变态反应[34]。丹参注射液及复方丹参注射液易受其他配伍药物影响,产生不溶性颗粒,使用时需注意。③注射剂中成分不纯。如注射用丹参多酚酸盐,虽经纯化后主要成分为丹参乙酸镁,但仍有一些物质无法完全去除,如紫草酸镁、迷迭香酸钠、丹参乙酸二钾、丹参素钾等,增加了变态反应的发生概率[35]。④丹参活性成分抗原性较强。丹参活性成分中带酚羟基的酸性物质及原儿茶酚醛类化合物与鞣质的化学成分相似,较难除去,易与血浆蛋白结合形成大分子复合物,增加不良反应发生的概率[36-37]。⑤注射液中其他药物的抗原性较强。如丹参川芎嗪注射液,其中川芎嗪含嘧啶环结构,具有半抗原特性,注射入机体后极易引发不良反应[38]。

表1 丹参类药物的临床应用与不良反应Tab.1 Clinical application and adverse reactions of Danshen-related agents

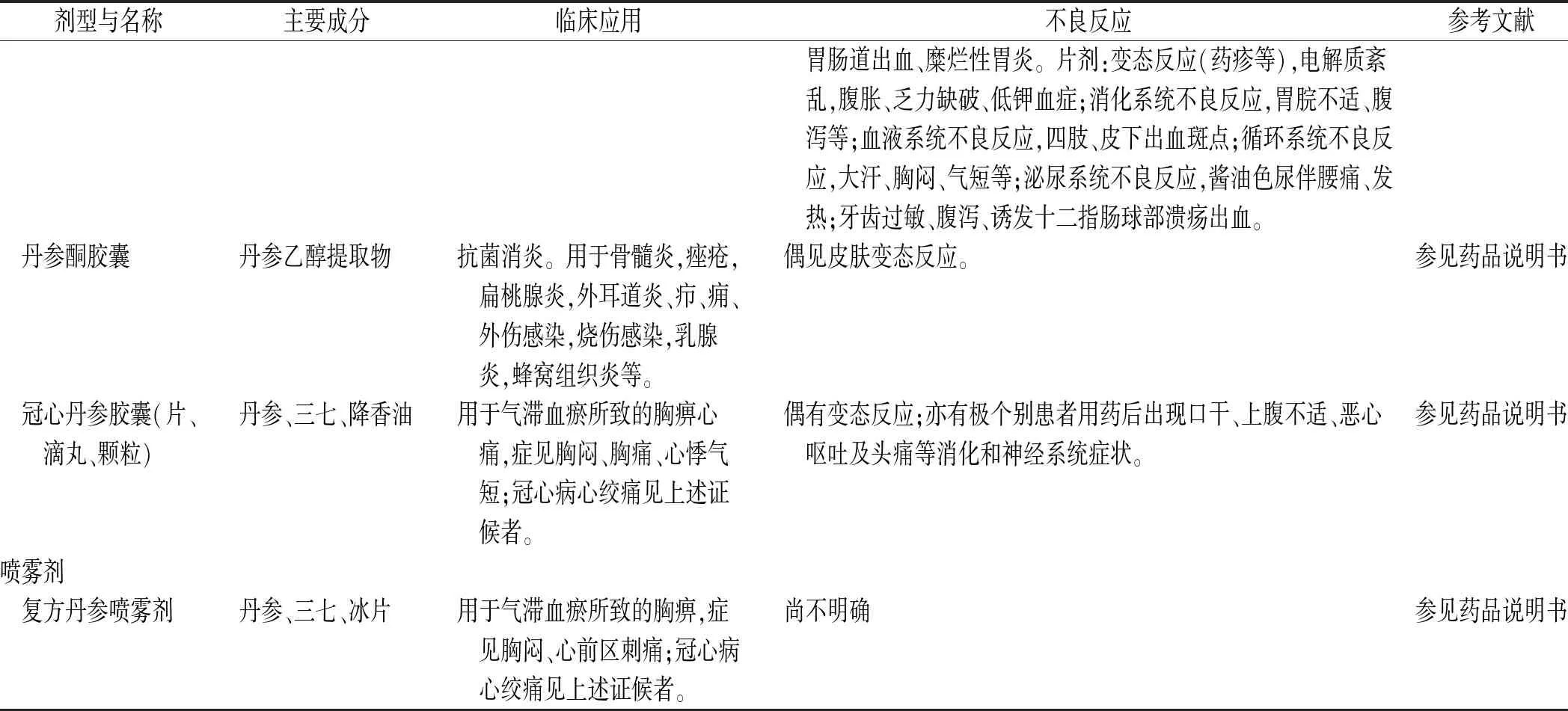

续表1 丹参类药物的临床应用与不良反应Tab.1 Clinical application and adverse reactions of Danshen agents

2.2口服制剂类 丹参类口服剂相较于注射剂不良反应报告率低,且使用方便,更易被患者接受。但在2014年《国家药品不良反应监测年度报告》中显示,中成药口服制剂中,复方丹参片(包含颗粒、胶囊、滴丸)位列不良反应发生率的第3位[39],提示口服制剂的安全性也应引起足够的重视。但口服剂型的不良反应报告较少,多集中于复方丹参滴丸。

2.2.1不良反应的临床表现 复方丹参滴丸是全球首个完成美国食品药品管理局Ⅲ期临床研究的复方中药制剂,主要成分包括丹参、三七和冰片,具有活血化瘀,理气止痛的功效,现临床上多用于心绞痛和冠心病的治疗。复方丹参滴丸药品说明书中记述不良反应为偶见胃肠道不适。胃肠道损伤最为常见,包括有胃黏膜充血、水肿,偶见胃肠道出血、糜烂性胃炎[32]。此外,患者还出现休克、高血压、心绞痛定时发作、晕厥、头痛、变态反应、牙龈增生、血尿、阴道出血、发热等症状[32-33]。提示该药虽然在心血管疾病中作用显著,但临床使用过程中应密切监测用药情况,以减少不良反应的发生。

丹参类药物口服制剂还包括片剂,胶囊剂、颗粒剂及口服液,如丹参片,丹七片,冠心丹参片(胶囊),复方丹参片(胶囊、丸、滴丸、颗粒),双丹片,丹参酮胶囊,丹参舒心胶囊,心安口服液等,但不良反应报道相对较少或尚不明确。见表1。

2.2.2不良反应发生的原因 复方丹参滴丸(包含片剂、胶囊、颗粒)引发不良反应的主要原因:①药物有效成分毒性较大。复方丹参滴丸中的冰片是其诱发胃肠道不良反应的主要原因。冰片具有开窍醒神、清热止痛的功效,其性寒凉,久服伤胃,不可多用,尤其虚寒体质者用后更易引起胃部不适[40]。冰片分天然冰片和合成冰片,前者为右旋龙脑,后者为龙脑与异龙脑(龙脑的差向异构体)的混合物。毒理学实验显示右旋龙脑毒性最小,异龙脑毒性较大,合成冰片毒性介于两者之间[41-42]。②有效成分药理活性过强。复方丹参滴丸有效成分包括丹参酚酸类水溶性成分和三七皂苷、人参皂苷类成分,也会成为诱发不良反应的因素。患者久服易出现头晕、头痛、出血等症状可能与其扩张血管、抗凝、抗血栓等作用有关[43];患者出现眩晕、心跳加快等症状可能与其兴奋中枢神经、加快心跳、增高血压作用相关[44]。

丹参其他剂型,如气雾剂、喷鼻剂等,是丹参类药物在剂型上的创新,用药剂量相对较小,起效迅速,使用方便,并可减少胃肠道不良反应[45-46],临床上暂未有不良反应报道。但针对这些剂型的临床研究较少,样本数量有限,不良反应的发生需进一步观察与监督。

2.3丹参类药物的配伍禁忌 药物配伍使用能够起到减毒增效的作用,但配伍不当,则可能导致不良反应的发生。丹参及其制剂在临床应用中也存在诸多配伍禁忌,具体如下:①配伍后发生理化反应。有报道丹参及含丹参的制剂与细胞色素C、维生素、山梗菜碱、士的宁、罂粟碱及喹诺酮类抗菌药物、注射用头孢拉定、硫酸西梭酶素等药物配伍使用易发生理化反应,产生絮状物或沉淀[2,47-49]。②促进肿瘤转移。与氟尿嘧啶、阿糖胞苷等抗癌药物配伍促进了恶性肿瘤的转移。③药物拮抗。与阿托品、抗酸类药物、雄激素、止血药物配伍则会产生拮抗作用降低丹参类药物的疗效。④引发出血。与阿司匹林、华法林配伍增强了活血功效容易导致出血[50-52]。丹参及含丹参成分的制剂应避免与这些药物配伍使用,在联合其他药物使用时也应额外注意,如报道丹参及复方注射液与右旋糖苷40的混合可产生沉淀,在需要联合使用时应分开滴注,不可同一容器[53]。丹参多以水溶性成分入药,配伍禁忌存在相通性,但也存在特殊性,使用时应注重监督与总结,且一种丹参制剂中出现的不良反应在其他制剂中也应密切关注,避免发生。

3 丹参类药物不良反应发生的应对策略

丹参类药物的不良反应受个体因素、药物因素及临床用药的影响,有时甚至与药物构效及量效关系密切相关[54]。为降低丹参类药物的不良反应,笔者提出如下应对策略。

3.1保证药材品质,控制药材源头 丹参药材品质的保证是发挥临床疗效的关键,有利于医生更精准地把握药材用量,减少不良反应的发生。而药材的种植、产地、采收季节、栽培及重金属和农药残留等方面又是影响其品质地关键。丹参现已建立药材二维码溯源系统,可以清晰地追溯从种植采收到加工销售的整个过程,有利于丹参药材的流通监管。但对于丹参品质的保障还有很多问题亟待解决,如药材溯源体系的完善、栽培加工技术的创新、多指标表征药材品质并与临床药效相结合等。

3.2提高制剂技术,保证制剂质量 丹参类注射剂引发的不良反应主要是由于制剂成分复杂易析出,相似成分难去除,成为不良反应的主要诱因。如能改进制剂技术,提高纯度,增强药物稳定性,则可减少注射液不良反应的发生。此外,还应加强丹参及复方制剂剂型的创新,使药物治疗更加精准高效,以减少全身性、多组织、多器官损伤的发生。

3.3加强基础与临床研究,完善药品说明书 在文献搜集整理的过程中发现,部分丹参复方制剂的基础研究不足,且临床应用的报道较少,在不良反应的报道中又存在样本数量少、记录不完善等现象,为不良反应的监督与分析增加了难度。此外,一些药品说明书信息不完善,如用量不精准、禁忌证不明确、缺乏药物相互作用数据、缺乏药理毒理及药动学数据等[55],且长期不更新,难以起到指导临床用药的作用,增加了不良反应的发生率。

3.4加强临床药师的用药指导 临床药师可协助医生为患者设计安全合理的给药方案,在提高药物疗效、减少药品不良反应中发挥重要作用[56]。但目前国内各级医院临床药师数量难以满足诊疗需求,且与医生的配合度不高,限制了临床药师职能的发挥[57]。在中药不良反应报道日益增多的当下,增设中药临床药师显得更加迫切。丹参及其复方制剂应在中医药理论指导之下进行应用,但很多西医并无中医药专业背景,无辨证施治能力,且对中医专业术语不甚了解,很大程度上造成了临床用药的困扰与不良反应的发生。因此,促进中药临床药师体系的完善将有利于改善中药及复方制剂不良反应的发生。

3.5个体化用药 相同的药物和剂量,不一定适用于同一疾病中的所有患者,且服药后的治疗效果与不良反应也有所不同。如丹参及复方制剂在老年患者的不良反应发生率高于其他年龄层次的患者,可能由于老年人的代谢能力降低,药物易蓄积,在给老年人用药时应该特别注意[23]。临床上,医生通过患者的基本信息、健康状况及是否正在服用其他药物等方面判断药品的疗效及可能的不良反应,但这样的过程难以全面了解患者。在基因组学迅速发展的当下,药物基因组学为个体化用药提供了便利,利用分子生物学技术检测不同患者的药物相关基因(如代谢酶、转运体和受体等),可使医生根据患者基因型资料并结合诊疗信息选择适宜的药物和剂量,提高药物疗效,降低不良反应[58]。但中药成分复杂,药理作用未完全明确,中药个体化用药的推广应用相对于西药更加艰难,任重而道远。

3.6加强不良反应监测与药物警戒 不良反应监测是药物警戒中一项重要的工作。药物警戒从患者的用药安全考虑,发现、评估并预防药品不良反应,是指导安全合理用药的重要保障[59]。丹参类药物应加强药物警戒,做到对新品药物及早监测不良反应的发生及药品间相互作用,对上市的药品要明确不良反应的风险因素及可能的机制,同时密切监测不良反应,对于不良反应严重的药物采取紧急措施,以期丹参类药物更加安全有效的应用于临床。

总之,丹参作为一个沿用上千年的活血化瘀类中药,临床实践证实确有疗效。但随着丹参剂型增多,应用范围扩大,不良反应频发,为丹参及制剂的安全性敲响了警钟。如何避免丹参及制剂不良反应的发生、提高用药安全是一个多环节、多层次的系统问题,有赖于企业、科研及医疗机构的共同配合。规范化种植和制备、严格的质量标准控制、合理的配伍以及合适剂型、透彻的作用靶点及机制、审慎的临床治疗等将有助于避免和减少不良反应,为丹参类药物的安全用药提供保障。