高碱煤钠赋存形态及其燃烧过程中迁移转化的研究进展

魏砾宏, 崔保崇, 陈 勇, 杨天华, 郭良振

(1. 沈阳航空航天大学 能源与环境学院, 辽宁 沈阳 110136;2. 西安热工研究院有限公司, 陕西 西安 710054)

根据《2018年中国统计年鉴》,2017年中国煤炭消费量占能源消费总量的60.4%(4.49×1012kg),仍处重要位置。新疆准东煤田为中国乃至世界上最大的整装煤田,预测煤炭储量为3.9×1014kg。根据当下中国煤炭消费量,可满足100年的消费量[1]。准东煤具有低硫、低灰分、高挥发分、高反应性的特征[2-4],碱金属钠含量高达2%-10%(基于灰分),明显高于中国其他燃煤(1.0%-2.0%)[5,6]。钠在煤热利用过程中极易挥发出来[7],造成锅炉沾污、结垢,腐蚀换热面等问题[8-10],从而制约高碱煤的利用。

通过逐级化学萃取法研究煤中钠赋存形态[11-14],发现可分为水溶性钠(WS-Na)、醋酸铵可溶性钠(AS-Na)、盐酸可溶性钠(HS-Na)和不溶性钠(HIS-Na)。水溶性钠主要是以氯化钠晶体和水合离子形式存在的无机钠[15];醋酸铵可溶性钠主要是以羧酸盐形式存在的有机钠;盐酸可溶性钠主要包括除水溶性钠和醋酸铵可溶性钠外的可溶性钠,如以配位形式结合在煤大分子结构中的含氮或含氧官能团上的有机钠等[16];不溶性钠主要为硅铝酸钠等[16]。通常将挥发性钠定义为WS-Na和AS-Na的总和,WS-Na、AS-Na和HS-Na为可溶性钠[17]。

已有的研究表明,高碱煤中钠在燃烧过程中主要向气相挥发,同时也存在少量内部转化,煤的组成元素[18-22]、温度[11,16,22-25]、钠的赋存形态[11,12,16,25-27]等影响钠在燃煤过程中的挥发。由于学者们在高碱煤钠挥发的研究中实验条件和范围存在差异,得到的结论也存在不同,如刘大海等[28]在探究五彩湾煤中钠在燃烧过程中的迁移转化规律得出:碱金属钠的挥发主要发生在815 ℃前,且以水溶性钠和有机钠为主的结论;而刘炎泉等[25]对准东煤进行温度为400-950 ℃的燃烧实验,探究准东煤燃烧过程中碱金属在气、固两相中的分布,发现在燃烧过程中挥发到气相中的钠主要是水溶性钠。因此,根据已有的研究成果,进行统计和分析,得到一致的规律和相应的条件,对于指导高碱煤的燃烧利用具有重要的意义。

鉴于此,本文在前人研究的基础上,更全面地探究了高碱煤中的钠形态、含量分布、燃煤过程中的迁移转化路径和影响因素。其中,准东煤(ZD)、五彩湾煤(WCW)、天山能源煤(TNY)、天山木垒煤(TML)和紫金煤(ZJ)属于准东煤矿,哈密煤(HM)、沙尔湖煤(SE)、大南湖煤(DNH)和淖毛湖煤(NM)属于哈密矿区。后峡煤(HX)、神华宽沟煤(KG)、红沙泉煤(HSQ)、塔尔煤(TE)、伊东煤(YD)和伊犁煤(YL)因不属于准东和哈密两个矿区,因而均单独列举。

1 高碱煤中钠的含量及赋存形态

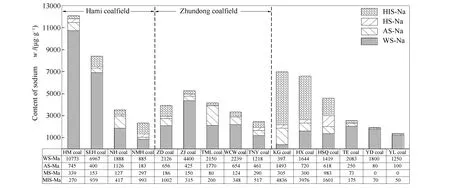

本文统计文献[12,13,24,25,27-38]中通过逐级化学萃取法得到高碱煤的四种钠赋存形态的数据,探究新疆高碱煤中钠含量和各形态钠的分布,具体见图1。

图 1 不同形态的钠在煤中的含量

由图1可知,不同矿区及同一矿区不同矿井的煤中钠含量差别均较大,质量分数分布在0.105% -1.297%;不同煤种间同一赋存形态钠的含量差别也较大,普遍认为水溶性钠含量最多[12,15,29]。白向飞等[15]分析了准东煤矿四个矿区中的600余组钻孔煤样、100多个商品煤样,得到水溶性钠是钠在煤中主要赋存形态的结论。哈密煤中的水溶性钠含量更是高达10773.25 μg/g。但对于个别矿区,如钠含量较高的神华宽沟煤中水溶性钠含量却非常少,仅为397 μg/g。哈密水溶性钠含量是神华宽沟煤的27.14倍。

相对于水溶性钠,醋酸铵可溶性钠的含量较少,即使是含量最多的天山木垒煤,其中的醋酸铵可溶性钠含量也仅为1700 μg/g,尤其是伊犁煤、伊东煤和淖毛湖煤中醋酸铵可溶性钠的含量低于200 μg/g。特别地,在神华宽沟煤中,醋酸铵可溶性钠的含量高于水溶性钠,约是水溶性钠含量的3.8倍。

相对于水溶性钠和醋酸铵可溶性钠,盐酸可溶性钠和不溶性钠的含量较少。整体来看,盐酸可溶性钠是四种赋存形态钠中含量最低的一种,特别的伊犁煤和伊东煤中无盐酸可溶性钠。红沙泉煤中盐酸可溶性钠的含量最高,为982.7 μg/g,是其余煤种中盐酸可溶性钠含量的2.9-7.9倍。虽然在大多数煤中,不溶性钠的含量较少,但对于神华宽沟煤和后峡煤,则以不溶性钠为主。依据中国煤炭行业标准《煤中碱金属(钠、钾)含量分级》(MT/T 1074-2008),将煤中碱金属(钠、钾)含量介于0.30% -0.50%的为中碱煤,超过0.50%为高碱煤。因此,仅从钠的含量上就可以判断上述绝大部分的煤种属于中高碱煤。

为进一步探讨煤中钠赋存形态之间的差异,将收集到的样本中钠含量数据归一处理,得到各赋存形态钠占总钠的百分比,具体见图2。由图2可知,超过71%的矿区中水溶性和醋酸铵可溶性钠的含量高于80%,这两种钠被认为是热解和燃烧过程中易挥发的钠形态[39,40]。后峡煤和神华宽沟煤中不溶性钠的含量超过50%,属于新疆煤田中较为特殊的矿区。由于准东煤高钠的原因与高矿化度地下水向煤层的渗透有关[15],因此,分析可能的原因是不同矿区在成煤时期的地下水矿化度不同造成的。此外,由图2还可知,不溶性钠含量较高的煤,其盐酸可溶性钠和醋酸可溶性钠含量也较高。

图2 不同形态的钠在煤中的含量

2 钠在燃烧过程中的迁移和转化

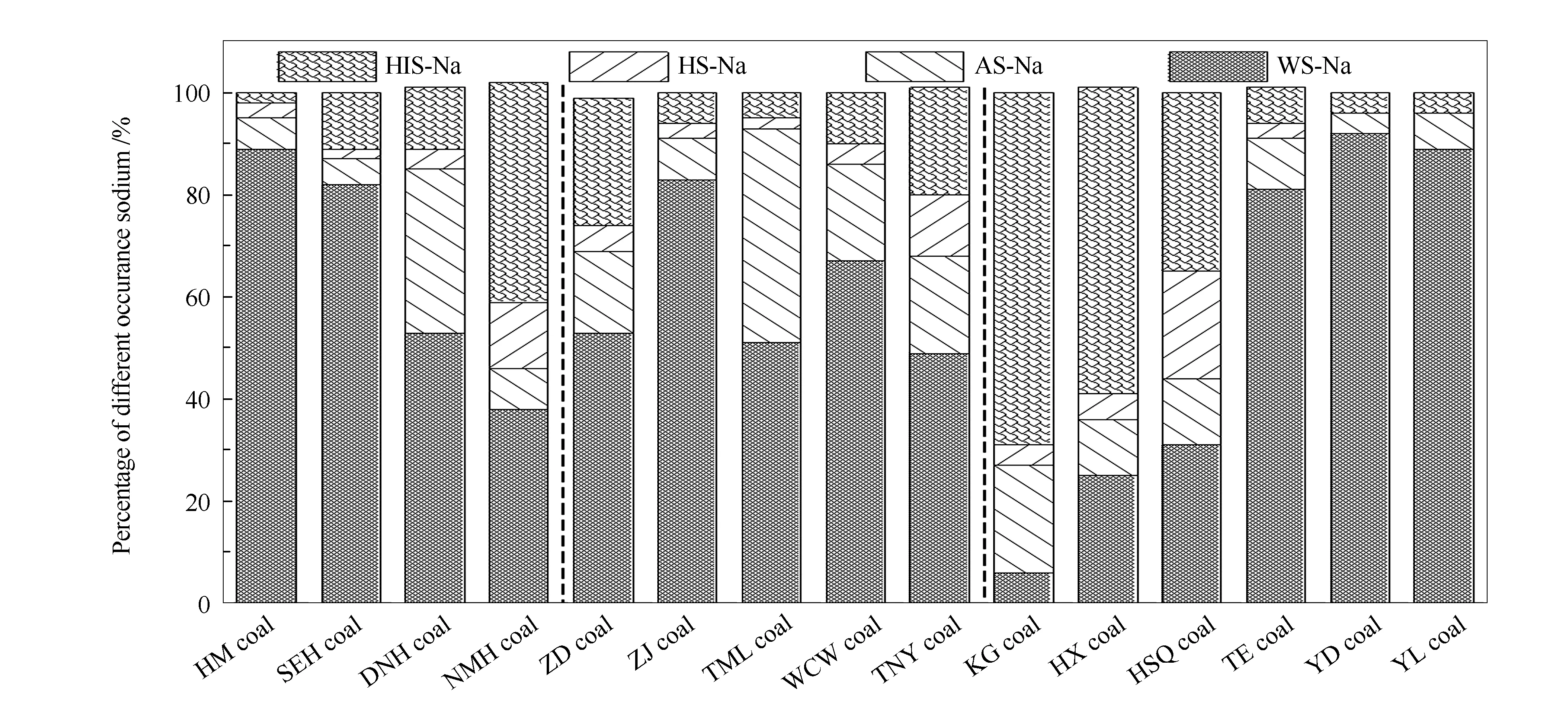

根据文献[11,12,17,25,26,28,29,36,41-43]分析发现,高碱煤燃烧过程中钠的迁移转化可分为三阶段:内部转化、向气相的挥发和转化(外部挥发与转化)与外部凝结(凝结),具体见图3。因为钠的内部转化主要发生在燃烧初期,钠的挥发主要发生在燃烧后期,所以图3只表达了钠转化和挥发的主要过程。

虽然钠的内部转化存在于整个燃烧过程中,但主要发生在燃烧初期[44,18],即从室温到400 ℃的升温过程中,钠主要发生了内部转化行为,仅有少量挥发到气相。部分研究认为,此时钠的内部转化主要包括大多数水溶性钠向盐酸可溶性钠转化和少量的向不溶性钠转化[11,12,44],而文献[25,28]的结论不同,认为内部转化包括水溶性钠向不溶性钠转化和不溶性钠向有机钠转化。

钠的外部挥发和转化阶段主要发生在400-1450 ℃。钠主要是以NaCl、Na2O、Na、(NaCl)2和NaOH的形式从煤中挥发到气相中[17,26,28,41-43]。Song等[42]通过350 MW的锅炉和固定床反应器研究灰沉积机理,得到准东煤中的钠主要以钠原子、氧化物和氯化物的形式释放的结论。季杰强等[17]采用Chemkin动力学软件对准东煤在高温燃烧过程中气相的钠在高温形态分布进行模拟,指出燃烧温度低于927 ℃时,钠主要以NaCl和(NaCl)2的形式挥发到气相中。外部转化主要是气相中的钠被SO2硫化,生成Na2SO4[43]和NaHSO4[28]。之后随着环境温度的降低,在其降低至换热面温度的过程中,气相中的钠和经外部转化后的钠开始凝结,为钠的凝结阶段。

图 3 钠的迁移转化路径示意图

根据煤中各形态钠的特性,并综合考虑各影响因素,总结归纳出燃煤过程中钠的四条迁移转化路径,具体见图3。

第一条路径:煤粉颗粒加热着火之前,NaCl在向煤表面迁移的过程中,会与煤中的矿物质(SiO2和Al2O3)反应生成硅铝酸钠(Na2O·xSiO2·yAl2O3),并随着煤中原有的硅铝酸钠一起保留在底灰或者循环灰中[25]。

第二条路径:在400 - 800 ℃,80%的钠会以NaCl、Na2O、NaOH、Na[41-43]和中间产物(NaCl)2[28]的形式挥发到气相中。由Na的挥发形式可知,燃煤中,Cl对Na的挥发有重要的影响。特别地,沙尔湖煤中的Cl在400-800 ℃会全部挥发出来[41],可能与沙尔湖煤中水溶性钠含量较高有关(80%)。随着温度的升高,气相中(NaCl)2组分的占比逐渐降低,NaCl的占比逐渐升高;直至1000 ℃时,(NaCl)2完全消失。温度超过1100 ℃,NaCl组分的占比逐渐减少,Na和NaOH组分的占比逐渐增大[17,26]。这是因为在高温下尤其是还原性气氛中,NaCl会分解成Na,但是Na不稳定,会和气氛中的水蒸气反应生成NaOH[26]。

第三条路径:在燃烧温度升至800 ℃后,煤中的黄铁矿(FeS)被氧化,升至1000-1200 ℃后,煤中的有机硫和CaSO4分解,三者中的硫以SO2的形式挥发到气相中[42],并在1100 -1450 ℃将气相中的钠盐硫化,生成Na2SO4[43]和NaHSO4[28]。一部分Na2SO4和NaHSO4黏在飞灰上,一起黏结在换热面上;另一部分会随着烟气在温度降低到950 ℃左右后,Na2SO4以气溶胶的状态存在于炉内,然后冷凝在炉内的热交换面上[42]。

第四条路径:在第二条路径中挥发出来的碱金属钠,除了一部分会被SO2硫化,生成Na2SO4和NaHSO4,还有一部分会继续和煤中矿物质(SiO2和Al2O3)反应,生成硅铝酸钠。由于硅铝酸钠的熔点较高,在1550 ℃的高温下仍不分解挥发[36],所以一部分随着飞灰颗粒附着在炉内的热交换面上;另一部分沉积在底灰或者循环灰中。剩余在气相中的Na会随着烟气向外排出,随着环境温度的降低,在950-570 ℃,由气相转化为液相和固相,以气溶胶的形式存在于炉内,附着在飞灰颗粒上或直接黏在炉内的换热面上。直至环境温度降低到570-180 ℃,气相中所有的钠全部凝结成固相,沉积在飞灰颗粒、炉内换热面上,或随着烟气排出[41]。

3 影响Na迁移转化的因素

3.1 钠形态和含量

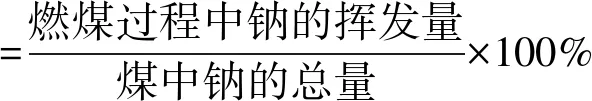

根据文献[12,13,24,25,27-29,32]数据,得到煤中碱金属钠总量与钠挥发量的关系,具体见图4。钠的挥发量是指:煤燃烧过程中,钠挥发到气相中的量占煤中总钠量的百分比,见式(1)。

(1)

由图4可知,在燃烧温度为400-500 ℃时,挥发量与总量之间没有相关性。燃烧温度升至600 ℃以上,钠挥发量随着总量的增加而增加,但由于数据量有限,600和700 ℃的样品未发现明显的正相关。800 ℃后,当钠含量分布在2000-4000 μg/g时,挥发量与总量之间具有良好的正相关。但当钠总量分布在较低含量(500-1000 μg/g)以及超过4500 μg/g以上时,个别样本点的挥发量和总量不相关。可能的原因是煤中钠的赋存形态和含量、煤中Cl的含量或煤中Si-Al矿物质的抑制或Ca、Mg矿物质的促进等其他因素对钠的挥发产生更大的影响,具体见后文的分析。综合400-1100 ℃的钠的挥发量与钠总量的关系,燃烧温度越高两者之间相关性越好。说明随着温度的升高,温度对钠挥发的影响越小,钠总量对钠挥发的影响越大。随着钠总量的增加,温度越高,钠的挥发量增加越快。

图 4 总钠量和钠挥发量的关系

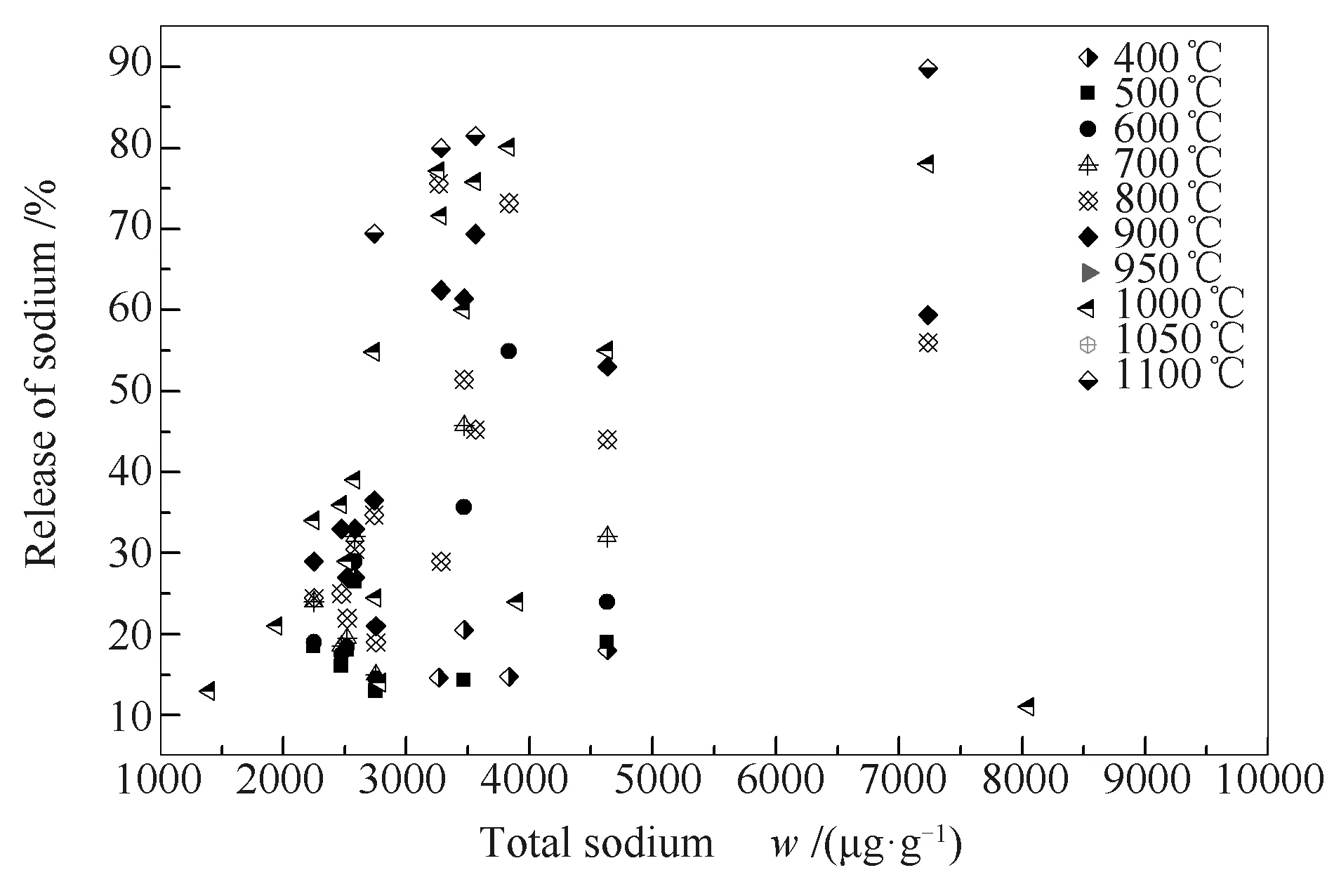

此外,通过现有的研究资料发现,挥发性钠(WS-Na和AS-Na)在煤燃烧中易于析出,为了了解其含量与燃烧钠挥发量之间的关系,基于图4的数据,以挥发性钠与总钠的比值(后文简称HNN)为横坐标作图5。发现HNN集中分布在0-0.5和0.68-0.94。本文尚未发现能够解释这种分布的原因,可能与煤样主要来自于15个矿区,煤的成因具有相似性有关。

由图5还可知,当比值分布在0.4-0.5时,400-1100 ℃燃烧温度下钠的挥发量均分布在10%-40%,且钠的挥发量与挥发性钠含量无明显的相关性,但在该区间内,挥发的钠量不超过WS-Na和AS-Na的总和,即此时只发生了部分挥发性钠的燃烧析出,同时也间接证明了一部分水溶性钠发生了内部转化而固定在半焦中(尤其是高温燃烧条件下)。说明挥发性钠含量不大时,决定钠挥发量的因素较多,温度和挥发性钠含量都不是最重要因素。当HNN分布在0.68-0.94时,除个别低温样本外,钠挥发量基本大于0.4-0.5的样本,说明挥发性钠含量成为决定钠挥发量的重要因素。在该比值范围内,燃烧温度的升高可明显提高钠的挥发量,尤其是在燃烧温度达到1000 ℃以上时,各煤样钠的挥发量达到了70%-90%。也存在钠的挥发量相当或超过挥发性钠含量的情况,即图5中圈出的点,其数据来自于文献[24,28]的准东煤样。文献[24]认为,在1100 ℃以下时,挥发到气相中的钠除了水溶性钠和醋酸铵可溶性钠外,还有盐酸可溶性钠,所以会出现钠挥发量大于或接近挥发性钠含量的现象。而文献[28,45]分析可能的原因是,在高温燃烧过程中,煤中部分钠与硅酸盐的结合力发生变化,发生了不溶性钠向可挥发性钠转化,导致钠挥发量增大。确切的原因待进一步研究。因此,图5说明相对于挥发性钠的含量,温度对钠挥发的影响更大,但是各样品中的钠仍未全部挥发,说明煤中Si-Al矿物质仍起到固定钠挥发的作用。

图 5 挥发性钠与钠挥发量的关系

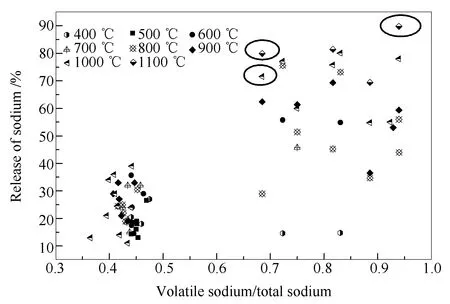

3.2 Na/Cl物质的量比

由于分析测试样品中氯含量的文献有限,本文根据文献[12,24,27,32,46]数据分析了煤中Na和Cl物质的量比与钠挥发量之间的关系,见图6。由图6可知,当物质的量比小于 3. 5 时,500-1100 ℃的钠挥发量均较高,尤其当燃烧温度达到 1000 ℃以上,碱金属钠的挥发量超过 50% ,甚至高达 90% ,但未发现 Cl 含量与钠挥发量之间有相关性。在物质的量比大于10后,500-1100 ℃的燃烧温度下,钠的挥发量均低于3.5 区段内的样本,且都低于40%。甚至是在物质的量比大于20以后,出现随着物质的量比的增加钠挥发量降低的现象。分析发现,燃煤过程中水溶性钠和醋酸铵可溶性钠会分别以NaCl和钠原子的形式挥发到气相中,当物质的量比较大时,煤中NaCl晶体的含量较低,或因为没有足够的Cl与Na结合形成NaCl挥发,导致钠的挥发量较低。由文献[12]可知,虽然醋酸铵可溶性钠中的有机钠也可以钠原子形式挥发到气相中,但其挥发量明显低于水溶性钠。所以当 Na 和 Cl 物质的量比较大时,在500-1100 ℃的燃烧温度下 Na 的挥发量均较低。综合来看,500-1100 ℃的燃烧温度区段内的样本中钠挥发量都随着燃烧温度的升高而升高,具有良好的正相关,所以相对于煤中 Cl 对钠挥发的影响,温度对钠挥发的影响仍处于主导地位。

图 6 钠的挥发量随Na/Cl物质的量比的变化

3.3 煤灰中的矿物质

煤灰组分对碱金属的挥发存在影响[47]。Oleschko等[20]在褐煤燃烧中发现,煤灰对钠具有捕捉作用,可抑制大部分钠向气相中挥发。Guo等[27]研究了三种典型的新疆高碱煤,发现钠的挥发量与Na和Ash的质量分数的比值具有良好的正相关,说明煤灰对钠挥发具有明显的抑制作用,与Oleschko等[20]研究结果一致。

此外,灰组分对钠的挥发也存在不同影响。在高温下,灰分中的Si-Al矿物质具有将钠捕捉,并保留在灰渣中的作用[21,48-50],机理见反应式(2)和(3)。反应式(2)为燃烧温度在1000 ℃以下时Si-Al矿物质对钠的捕捉机制。当燃烧温度超过1000 ℃以后,气相中NaCl的占比减少,Na和NaOH的占比增加,其捕捉机制为反应式(3)。而Ca、Mg矿物质恰恰与Si-Al矿物质相反,具有促进Na挥发的作用[27]。煤中Ca主要是以方解石存在,在1000 ℃下被分解为石灰,石灰与Si-Al矿物质(石英、高岭土等)反应消耗用来捕捉钠的Si-Al矿石,进而起到促进钠挥发的作用,具体见反应式(4)-(8)。Mg促进钠挥发的作用机制类似于Ca,但由于Mg在煤中的含量明显小于Ca,所以Mg的促进作用不明显。

Si-Al矿物质抑制Na挥发:

NaCl+H2O+xSiO2·yAl2O3=Na2O·xSiO2·yAl2O3+HCl

(2)

NaOH+xSiO2·yAl2O3=Na2O·xSiO2·yAl2O3+H2O

(3)

Ca、Mg矿物质间接促进Na挥发:

CaCO3=CaO+CO2

(4)

3CaO+2AlO(OH)=Ca3Al2O6+H2O

(5)

2CaO+Al2Si2O5(OH)4=Ca2Al2SiO7+SiO2+2H2O

(6)

2CaO+SiO2=Ca2SiO4

(7)

3CaO+SiO2=Ca3SiO5

(8)

为更全面探究煤灰组分中矿物质对钠挥发的影响,本文根据文献[12,13,22,24,25,27-29]数据,进一步分析了高碱煤在不同温度下燃烧过程中钠的挥发量与其灰分中Si-Al、Ca和Mg矿物质含量之间的关系,见图7和图8。

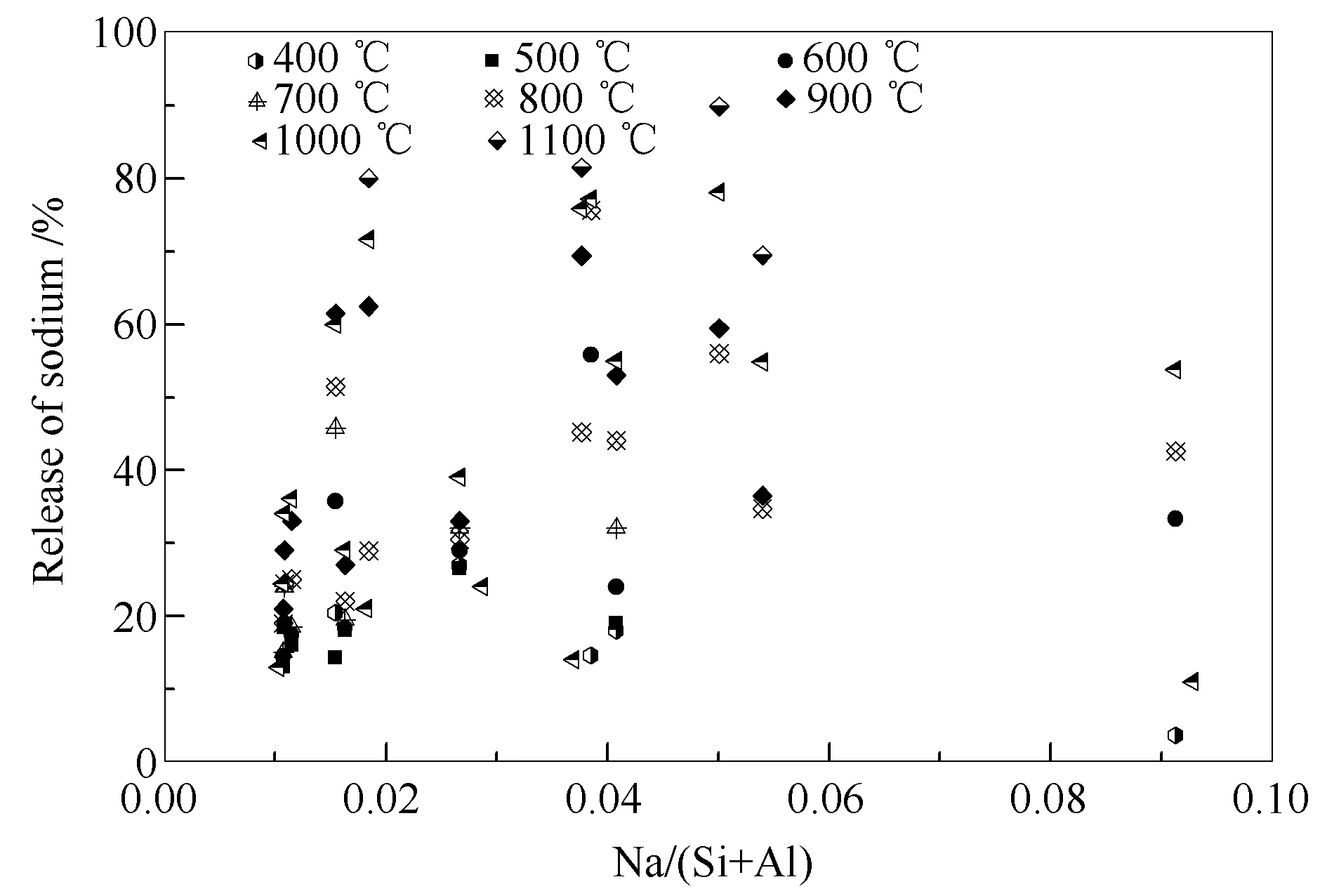

由图7可知,当燃烧温度在400 -500 ℃时,挥发量与Na和(Si+Al)物质的量比无明显的相关性,挥发量较低(约20%)。燃烧温度升高至600 ℃以后,当物质的量比在0.01-0.06时,挥发量随物质的量比的增加而增加,尤其是当燃烧温度高于800 ℃以后,挥发量和物质的量比有良好的正相关,说明Si-Al矿物质对钠的挥发有明显的抑制作用,与文献[27,51]的结论一致。但是当物质的量比分布在0.09-0.1时,煤中的Si-Al矿物质相对于钠的含量较少,未观察到Si-Al矿物质对钠挥发明显的抑制作用。在此区段内,钠挥发量随着燃烧温度的升高而增加,说明相对于煤中Si-Al矿物质对钠挥发的抑制作用,温度对钠挥发的促进作用占主导地位。此外,图7中对于Na和(Si+Al)物质的量比分布在0.09-0.1的几个样本,在400-1100 ℃的燃烧温度下钠挥发量均低于55%。主要由于其煤中不溶性钠的含量较高,接近钠总量的一半[27],或煤中S的含量较高,在挥发过程中生成较难挥发的Na2SO4较多[22],燃烧温度较低[21]等原因导致。

图 7 Si-Al矿物质与钠挥发的关系

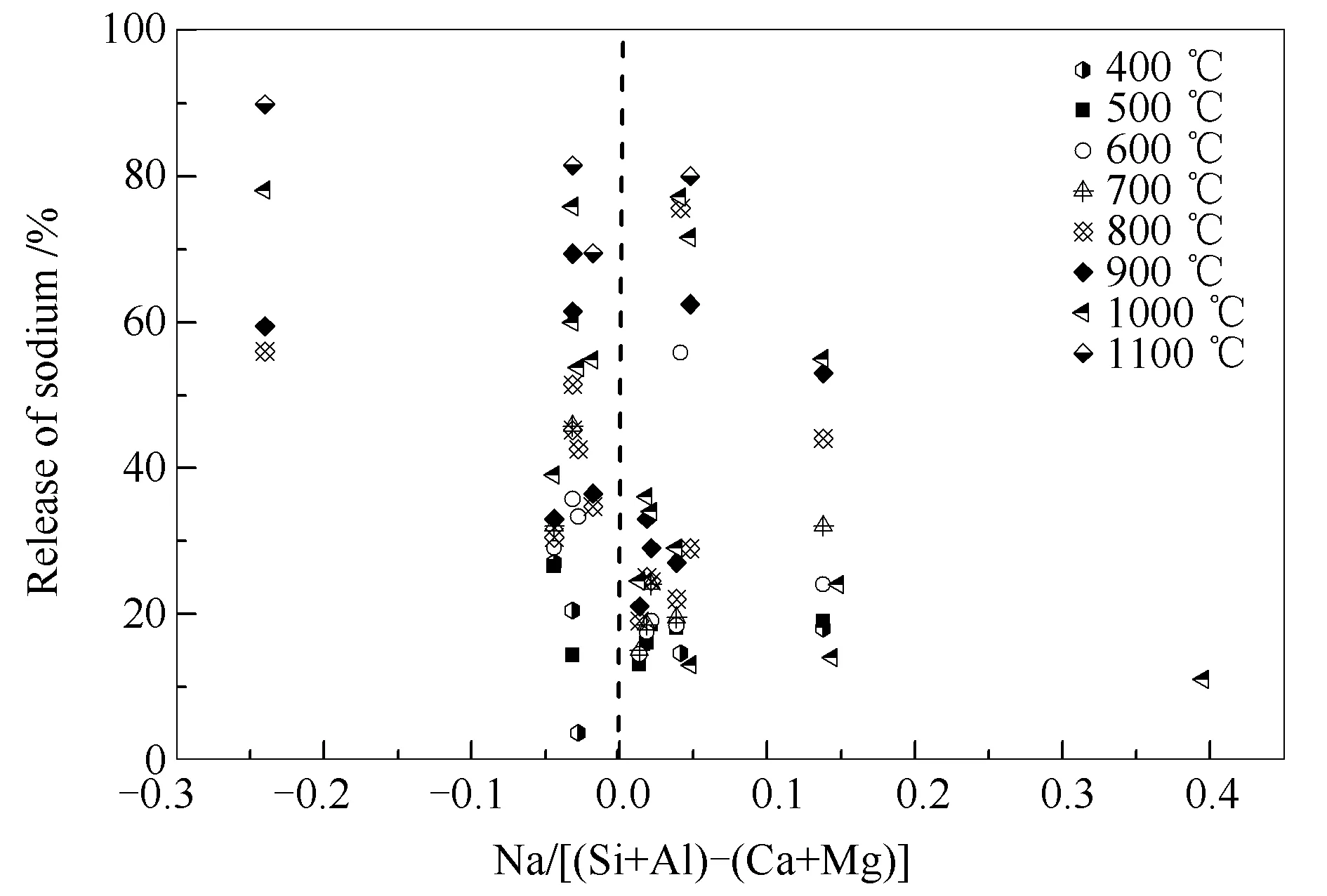

图8为钠挥发量与煤灰分中Na/[(Si+Al)-(Ca+Mg)]物质的量比的关系。

图 8 Ca、Mg矿物质与钠挥发的关系

由图8可知,在横坐标的负半轴,由于Si、Al在煤灰中的含量小于Ca、Mg的含量,根据反应式(4)-(8),Si-Al矿物质被Ca、Mg矿物质大量消耗,所以钠被Si-Al捕捉的量很少,大部分钠以NaCl、NaOH等形式挥发出去,挥发量达到56%以上。在坐标轴原点附近,即Si-Al矿物质的含量与Ca、Mg矿物质含量相近时,未发现矿物组分与钠挥发量的相互关系,而燃烧温度对钠挥发的影响较大,温度越高,Na的挥发量越大。此时燃烧温度对钠挥发的影响大于矿物质。在位于横坐标正半轴的样本中,随着Si-Al矿物质含量的增多,在和Ca、Mg矿物质反应完后,剩余的Si-Al矿物质增多,对钠的捕捉量也增多,钠的挥发量减少。综合横坐标正、负半轴的所有样本点发现,随着[(Si+Al)-(Ca+Mg)]的值增大,钠的挥发量逐渐减少,尤其是在燃烧温度为700-1100 ℃时,两者具有良好的负相关性。

3.4 燃烧温度

通过前面的分析,已经发现温度对钠挥发具有重要影响。为进一步明确两者之间的相互关系,根据文献[11-13,22,24,25,27-29,32]数据作图,具体见图9。由图9可知,温度的升高可以显著增大钠的挥发量,在温度为400 ℃时,钠的挥发量基本低于25%,在温度高于1000 ℃以后,钠的挥发量高于60%,最高达到95%。温度的升高不仅可以增大钠的挥发量,而且挥发量的增长率也随着温度的升高而增大。在900 ℃之前,钠的挥发量随温度的升高增幅较小;在900 ℃之后,钠的挥发量与其他温度下相比提高近一倍,挥发量最大达到75%-80%。所以,900 ℃是钠挥发量随温度升高而增大的分水岭。但塔尔煤在600-1000 ℃的燃烧温度下钠的挥发量低于其他种类的高碱煤,温度为1000 ℃时,挥发量仍低40% ,这是因为这三种塔尔煤中的 Si-Al 矿物质较多[12],在钠的挥发过程中的捕捉作用较强。

4 结 论

对新疆高碱煤中钠挥发与钠形态和含量、Cl含量、灰中矿物质含量和燃烧温度数据进行统计和分析。结果表明,温度对钠挥发的影响最大,而钠含量对钠挥发的影响最小。

大多数的新疆煤为中高碱煤,除神华宽沟煤和后峡煤中的钠以不溶性钠为主外,其余的高碱煤中均以水溶性钠为主。燃煤过程中,钠的迁移转化分为三个阶段:钠的内部转化、外部转化和凝结。室温至400 ℃主要为内部转化:主要是水溶性钠向盐酸可溶性钠转化;400-1450 ℃为外部转化阶段,Na会以NaCl、Na2O、Na、NaOH和中间产物(NaCl)2的形式挥发到气相中。

燃煤过程中,钠的挥发量与煤中Na和Cl物质的量比相关。在物质的量比小于3.5时,500-1100 ℃的燃烧温度下钠挥发量均较高;在物质的量比大于10以后,任何燃烧温度下,煤样中钠的挥发量均低于3.5区段内的煤样;甚至在物质的量比大于20以后,钠的挥发量随着 Cl 含量的增加而降低。

Si-Al矿物质对钠的挥发有明显的抑制作用,在燃烧温度高于800 ℃,Na和(Si+Al)的物质的量比在0.01-0.06时,挥发量和物质的量比有良好的正相关。燃烧温度在700-1100 ℃时,钠的挥发量随着[(Si+Al)-(Ca+Mg)]的值增大而减少,两者具有良好的负相关性。

燃烧温度越高,钠的挥发量与钠总量正相关性表现越明显。尤其是当燃烧温度高于800 ℃后,钠总量分布在2000- 4000 μg/g时,钠的挥发量随着钠总量的增加而增加,两者具有良好的正相关。