河漫滩地区深基坑对邻近地铁盾构隧道的施工影响及保护研究

沈晓伟 张书丰 张 杰

(1. 南京地铁集团有限公司,江苏 南京 210008;2. 中设设计集团股份有限公司,江苏 南京 210014)

1 工程概况与地质条件

1.1 项目概况

本工程位于南京秦淮河漫滩地区,基坑总面积为6 159 m2,设四层地下室,基坑最大开挖深度为19.60 m;基坑东侧邻近已运营的地铁盾构隧道 (隧道埋深16.5 m、隧道外径6.2 m、内径5.5 m、壁厚0.35 m、环宽1.2 m),最小净距10.4 m。

1.2 地质概况

项目拟建场地属于秦淮河漫滩地区,基坑开挖深度范围内3-1层以上土层,主要为软塑~流塑的黏性土,含水量和压缩性均较大,土的力学性质相对较差,对支护结构受力和变形控制较为不利。场地范围有两层承压水。第Ⅰ层承压水主要赋存于3-3层中;第Ⅱ层承压水主要赋存于3-6层含卵砾石粉土、粉砂层中。承压水补给来源为场地外含水层侧向径流及孔隙潜水的越流补给,以地下径流为排泄方式。基坑开挖时将面临承压水问题,需采取可靠的隔水措施,防止坑内降压、降水对周边建筑和地铁隧道产生不良影响。

2 围护结构设计方案

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规程》(CJJ/T 202—2013)[1],本基坑工程东北区域与地铁隧道结构的接近程度为“接近”,外部作业的工程影响程度属于强烈影响区 (A),因此将近地铁侧基坑影响等级定为“特级”。拟建场地属于秦淮河漫滩地貌单元,基坑围护结构、土方开挖、降水施工易引起地铁隧道产生较大变形,因此,需在设计及施工阶段制定严密的地铁保护措施,并在施工过程中对地铁结构进行监测,防止引起隧道结构过大变形。

2.1 总体设计方案 (逆作法)

综合考虑本基坑工程的开挖面积、深度、与地铁隧道的空间关系、水文地质等条件,为减小施工过程引起的地铁隧道结构变形,采用逆作法施工。基坑采用“两墙合一”地下连续墙,采用结构梁板代替水平支撑体系,其刚度大有利于水平变形控制,同时避免临时支撑拆除的影响,竖向采用一柱一桩作为竖向支承体系。逆作施工阶段仅施工地下室各层梁板结构,不同时向上施工地上结构。

2.2 围护结构设计

2.2.1 原设计方案 (四层地下室)

围护墙采用1 000 mm厚地下连续墙,墙底 (标高-40 m)嵌入中风化基岩。近地铁侧地连墙两侧采用Φ850@600三轴深搅桩槽壁加固,搅拌桩桩底标高-29.8 m,桩底进入3~5粉质黏土层。

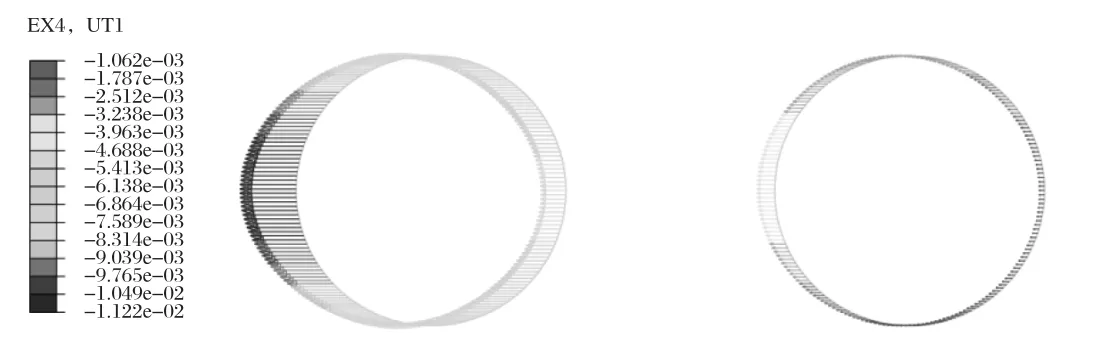

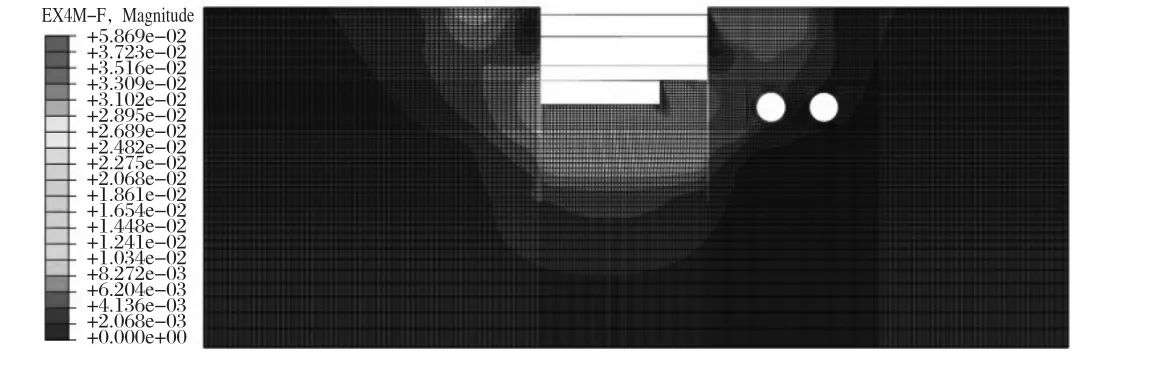

为研究基坑施工对地铁盾构隧道的影响,选取基坑与地铁盾构隧道最近处断面,采用有限元分析软件ABAQUS-6.14建立二维计算模型进行计算分析。计算时,假设所有材料均为均质、连续、各向同性材料,土体分层均匀分布,采用Mohr-Coulomb+线弹性材料四边形平面应变单元模拟;由于地下连续墙、内支撑变形较小,均采用线弹性二维梁单元模拟,地铁盾构隧道管片之间不考虑螺栓连接,同样采用线弹性二维梁单元模拟。初始应力考虑围岩的自重及基坑周边30 kPa施工荷载。计算工况主要为:(1)建立盾构隧道洞通后土层初始应力场; (2)施工地下连续墙(厚度1.0 m);(3)开挖各层土方并架设对应支撑。基坑变形云图、隧道水平位移变形图分别如图1、图2所示。

图1 基坑变形云图

图2 隧道水平位移图

其中近基坑侧隧道最大水平位移约为11.2 mm (向基坑侧),且存在一定程度的沉降、收敛变形,当前基坑方案导致隧道水平位移超过允许控制指标。

2.2.2 调整后设计方案 (近地铁侧三层地下室)

考虑基坑距离地铁隧道较近,采用四层地下室时基坑底已位于地铁隧道顶下方,深层土方开挖会加剧对地铁结构的影响。结合项目地下室整体布局,对近地铁侧的地下室进行局部减层处理,由地下4层改为地下3层 (开挖深度减小4 m),调整后挖深为15.7 m,基坑底位于地铁隧道顶上方。

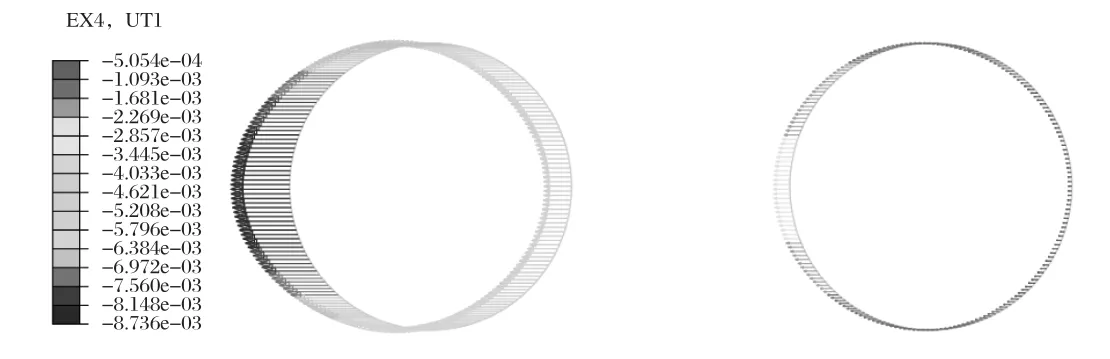

采用同样的方法进行有限元计算,该方案下基坑变形云图、隧道水平位移变形图分别如图3、图4所示。

图3 基坑变形云图

图4 隧道水平位移图

根据计算结果,基坑侧隧道最大水平位移约为8.7 mm (向基坑侧),相较非减层方案,基坑水平位移减小约2.5 mm,降幅达22.3%。

2.3 地下水控制

在河漫滩地区,为了确保基坑开挖面稳定并提供施工作业面,深基坑需实施坑内降水。本工程范围内3~6层为第二承压含水层,埋深较大但承压水头高,有突涌风险。如围护结构密封性不足,将引起周边水位下降,导致隧道管片受力情况变化。本工程采用地下连续墙入岩隔断承压水,为了防止坑内减压降水对地铁隧道产生不良影响,在邻近隧道范围内,对处于3~6层第二承压含水层范围的地连墙槽段接缝,同时采用Φ2 400定角度180°大直径高压旋喷桩 (RJP桩) 进行接缝止水加强。封堵桩长度为11.1 m,桩顶为第二承压水层上6.37 m,桩底为第二承压水层下2.03 m。

3 隧道变形监测

3.1 零状态普查

隧道沉降:相对于运营初期,项目段上行线最大沉降了2.5 mm,最大隆起0.3 mm;项目段下行线均为隆起,且最大隆起3.4 mm。

隧道水平直径收敛:对项目段上下行线累计134环盾构管片进行了逐环观测,并与标准盾构隧道直径进行对比,其最大差值为29.4 mm。

隧道表观病害:项目段上行线67环盾构隧道,9环存在隧道表观病害,病害占比13.4%,项目段下行线67环盾构隧道,16环存在隧道表观病害,病害占比23.9%,隧道表观病害主要表现为螺栓孔、注浆孔及环纵缝管片渗漏。

3.2 变形监测内容

项目实施期间,采用人工结合自动化监测的方法对项目段隧道沉降、水平直径收敛、静态几何变形等进行了长期监测,并对隧道表观病害进行了巡查统计,监测范围为基坑正投影段地铁上、下行线隧道及两端各外扩50 m (总长约200 m)。根据《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308—2008)[2],监测基准网按Ⅱ级垂直位移监测控制网的技术要求,布设成闭合水准路线进行2次观测。在基坑正投影段测点布置较密,累计布设了42个沉降监测点、28个隧道收敛监测环。

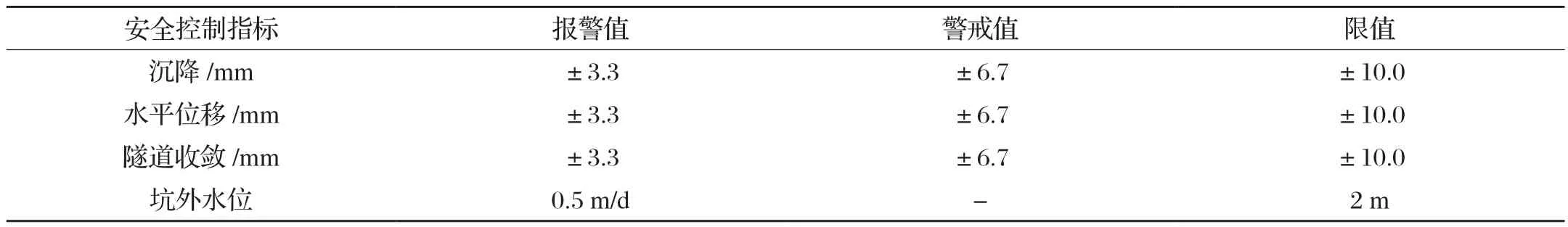

3.3 监测控制标准

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规程》 《城市轨道交通工程测量规范》,结合地铁结构初始状态,制定本项目实施期间地铁隧道变形主要控制标准(见表1)。

3.4 监测结果

表1 监测控制标准表

基坑施工完成后 (出±0) 的监测数据显示,地下室施工期间,地铁隧道产生的累计沉降2.2 mm、水平收敛3.7 mm (相对标准圆24.1 mm),变形相对比较稳定;地铁上行线、下行线隧道水平位移最大值分别为8.0、3.7 mm (向基坑侧)。根据施工期间监测数据,将施工期间地铁隧道水平位移历时曲线绘制(见图5)。

图5 隧道水平位移曲线图

将靠近基坑侧的上行线隧道各施工阶段水平位移累计值、水平位移变形速率统计如表2所示。

表2 各施工阶段水平位移变化量

由图5、表2可以看出,基坑施工期间,靠近基坑的地铁上行线隧道水平位移明显大于远离基坑的下行线隧道;基坑三、四层土方开挖期间地铁上行线隧道变形速率明显大于一、二层土方开挖期间的变形速率,但总体变形在控制标准范围内。监测数据表明,地铁隧道变形与基坑退让距离、开挖深度关联度较大。

4 结论与建议

(1) 秦淮河漫滩区为南京典型软土区域,土体力学性能较差,在该区域实施的深大基工程对地铁隧道的影响较常规地区更为显著,应严格控制基坑开挖深度及与地铁隧道的距离;同时,在基坑围护、土方开挖、降水阶段须采取相应的地铁保护措施。

(2) 本工程在采用了逆作法施工、地连墙支护+隔离桩、减小临近地铁侧地下室深度、基坑内封闭疏干降水等多重措施后,有效减小了基坑施工对邻近地铁隧道的变形影响。

(3) 通过有限元模拟计算,减少临近地铁侧基坑开挖深度可有效降低基坑施工对地铁隧道的影响。实际监测数据也予以了验证,建议类似地层条件下尽量减小临近地铁隧道的基坑开挖深度。

(4) 本工程采用的地下连续墙入岩隔断承压水,并对位于承压水层范围的地连墙接缝采用RJP高压旋喷桩补强,基坑施工期间坑外水位最大下降值约0.8 m,符合本基坑隔断坑内外承压水联系、封闭疏干降水的要求。