翠光莹彻 绊如马蝗浅谈东京国立博物馆藏龙泉窑青釉花口碗

纪东歌

故宫博物院文保科技部馆员

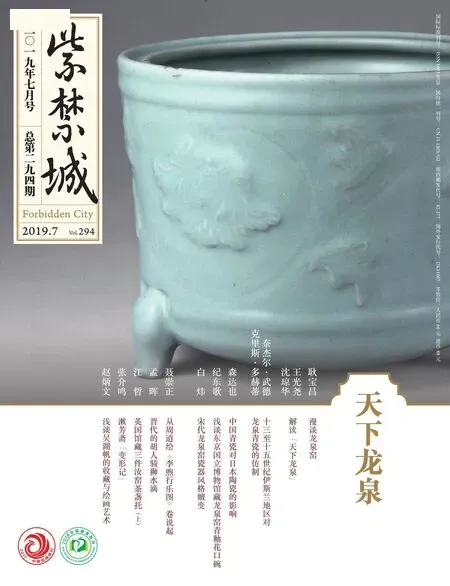

此次「天下龙泉」展览将展出一件藏于东京国立博物馆的著名龙泉窑瓷器—— 「马蝗绊」青瓷碗。其莹润如玉的梅子青釉色、精巧典雅的造型、趣味独特的锔钉排布,

以及流传有序又颇具意味的身世经历使其成为稀世之珍。

而这百年间的流转,正是中国龙泉瓷器在日本的一个缩影。

谈及龙泉窑青瓷的釉色之美,了解陶瓷史的人们大概会不约而同地想到收藏于东京国立博物馆的著名残器——「马蝗绊」青瓷碗。这件龙泉窑青釉花口瓷碗高九点六厘米,口径十五点四厘米,重二百九十二克,器身布有裂痕,被誉以日本「重要文化财」(日本物质文化遗产的等级分类表示方式,「重要文化财」是指历史、文化等价值特别高的文物)和「青磁砧」(日本对高质量南宋薄胎厚釉龙泉青瓷的称呼)名器之称,足见长期以来世人对其喜爱与珍视。该瓷碗的闻名不仅因为其莹润如玉的梅子青釉色、精巧典雅的造型、趣味独特的锔钉排布,也源于其流传有序又颇具意味的身世经历。

传奇的身世

在这件生产于宋代的青瓷碗的流传过程中,最具研究价值的相关文献资料当属江户时代的汉学家伊藤东涯(一六七〇年~一七六三年)于享保十二年(一七二七年)撰写的《马蝗绊茶瓯记》(Bakouhansaouki)。对此件青瓷碗,伊藤品评与记述道:

器之尚古也,何诸其多阅岁月,免乎水火之难,逃乎碎裂之厄,完全以传久,斯可尚巳。况其精细巧致,经古人鉴赏载名流款识,其益可珍哉。昔安元初,平内府重盛公舍金杭州育王,现住佛照酬以器物数品,中有青窑茶瓯一事,翠光莹彻,世所希见。唐陆龟蒙诗云「九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来」,或云「钱氏有国时,越州烧进,不许臣庶用,故云秘色」,岂其是乎,相传谓之砧手。慈照院源相国义政公得之,最所珍赏,底有璺一脉,相国因使聘之次送之大明,募代以他瓯,明人遣匠以铁钉六钤束之,绊如马蝗,还觉有趣,仍号马蝗绊茶瓯。相国赐之其侍臣宗临,享保丁未之岁,予得观之于宗临九世孙玄怀之家,予固非博古者,然其华雅精致,宜其为前世将相所尚也,呜呼传之自其祖先,赐之自其祖之君,得之自平内府,以到于今则已五百六十余年,自慈照公到今已向三百年,可谓善传矣。

此文主要考证了该茶碗之历史,作者感叹器物流传至今得以「善传」之珍贵。文中记述了相当于南宋时期的日本安元年间(一一七五年~一一七七年),将军平重盛(一一三八年~一一七九年)向杭州育王山布施了黄金,寺院住持佛照禅师回赠谢礼,其中就包括一只世间罕见的青瓷茶碗。之后该茶碗传至室町幕府将军足利义政(一四三六年~一四九〇年)之手并得到珍视,但此时碗底部已形成一条裂璺,因此派使者将其运往中国(明朝),希望寻求相同的瓷碗作替代品。然而也许因为当时无法找到相似的青瓷器,明朝廷就派遣工匠将原茶碗用六只铁质锔钉加以修补、固定后返还日本。锔钉的形状观之宛若蚂蝗(一说蝗虫,目前学界尚存争议),十分有趣,这便是「马蝗绊茶瓯」名称的由来。

之后,足利义政又将此碗转赐侍臣吉田宗临,伊藤东涯在吉田宗临后代府邸见到这只青瓷碗和配套的匣盒,并撰写此文。其后,青瓷碗和《马蝗绊茶瓯记》自角仓家(原吉田家)转为室町三井家的藏品(高桥义雄《大正名器鉴·第六编》,大正名器鉴编纂所,一九二六年),直到上世纪七十年代才由三井高大捐赠给东京国立博物馆,并保存至今。

绝佳的釉色

「马蝗绊」青瓷碗另一为世人所惊叹的,当是其充满张力的器壁弧度和娇艳似玉的梅子青色釉。该碗是否能上溯到如《马蝗绊茶瓯记》所记述的十二世纪的安元年间尚有疑问,但对比考古资料,此碗应诞生于龙泉窑逐渐步入鼎盛的南宋时期。当时的龙泉窑,无论在胎土釉料的配制,原料加工设备,还是烧成气氛的控制方面均得到很大提升,逐步取代越窑成为南方青瓷的主要产地。在北方技术的影响下,乳浊釉产品自南宋初期由龙泉大窑地区出现并扩展到金村及其他地区,至南宋中期形成了龙泉窑全新的风格。(任世龙《龙泉青瓷的类型与分期试论》,《瓷路人生:浙江瓷窑址考古的实践与认识》,文物出版社,二〇一七年)这种高粘度色釉的使用为薄胎厚釉的产生创造了先决条件;多层施釉和素烧技术则使釉层厚度增加;高铝配方的胎料提高了烧造强度,从而实现器形的精细轻盈;分室龙窑的出现更改进了烧成气氛和温度。在上述技术革新的基础上,龙泉窑成功烧造出粉青和梅子青等珍贵色釉产品。如今通过科学检测分析,可知高光泽度的梅子青釉的产生是通过烧造时釉中铁离子得到充分还原,烧成温度较高产生晶体回溶,使釉呈现较高的玻璃化状态,加之釉层厚度,最终形成了更显碧绿的釉色。(李家治《中国科学技术史·陶瓷卷》,科学出版社,一九九八年)

粉青与梅子青这类高玉质感釉瓷是龙泉窑白胎类青瓷中的少数高档品种。明陆容著《菽园杂记》记龙泉窑瓷器:「凡绿豆色莹净无瑕者为上,生菜色者

次之。然上等价高,皆转货他处,县官未尝见也。」这里「上等价高」者即指玉质厚釉的上品青瓷,说明即使在龙泉窑青瓷烧造早已达到成熟鼎盛的元明时期这类高档器物也是罕见难求的。

而对于高品质青瓷在釉色上的区分及其与窑址的对应,在很长一段时间并不为大众所明悉。江户时期的伊藤东涯在《马蝗绊茶瓯记》中赞叹青瓷碗「翠光莹彻」之釉色,并推测该碗为「秘色」瓷,这可能参考了宋庄绰所撰《鸡肋编》对龙泉县「又出青瓷器,谓之『秘色』,钱氏所贡盖取于此。宣和中,禁庭制样须索,益加工巧」的记载。然而如今关于「秘色瓷」源头之谜已水落石出——位于浙江慈溪上林湖窑址,并非龙泉窑。

古拙的意趣

「马蝗绊」青瓷碗的器底和器壁布有内外穿透的裂痕,外壁嵌入六枚锔钉,未穿透器壁。锔钉为铁质,形状为匀称的平锔钉,规整小巧,分布错落有序。历经数百年,目前铁锔钉已经生锈,但依旧发挥着稳固的夹力,以预防裂璺的扩大。锔钉的排布、形状和耐久性等特征表明,这件经过细腻锔补的器物应出自当时的锔瓷高手。

阅读链接

东山御物

—

◎ 东山御物是指室町幕府足利将军的收藏品,因将军足利义政的宅邸“东山山庄”而得名。

阅读链接

唐物

—

◎ 镰仓时代和室町时代的日本人受唐宋风气的影响很深,“唐物”最初指从唐朝输入日本的物品,发展至今,日本人将宋、元、明输入的舶来品都纳入“唐物”的范畴中。

至于「马蝗绊」瓷碗上的锔钉是否确如文献所称是中国匠人所为,目前尚难以论证。不过,关于该瓷碗由中国运

至日本,成为喜好「唐物」的足利将军所集「东山御物」藏品一事较为可信,尤其以装裹瓷碗的中国制漆盒为证,盒内中国制高品质锦缎的布置与摩擦痕迹亦与瓷碗相合,表明该瓷碗应是在中国进行专门包装后运至日本的。(今井敦《东传日本的青瓷茶碗「马蝗绊」》,《东方博物》第三辑,杭州大学出版社,一九九九年)

事实上,学术界对于「马蝗绊」青瓷碗之历史和命名等问题一直存在争议。此件器物与「马蝗绊」青瓷碗无论在器形、尺寸和釉色方面均十分接近,特别是同样因裂璺而进行的锔补痕迹,如按照「马蝗绊」即为带锔钉器物之解义,那么该碗也可以说是另一件「马蝗绊」碗了。

与古代日本人认为「马蝗绊」青瓷碗是因其锔钉形态特征而命名的观点不同,近代日本学者高桥义雄认为「马蝗绊」与日文汉字「鎹」、「鉸」同义,意为锔钉,是中国对于带锔钉陶瓷器的统称。(高桥义雄《大正名器鉴》,大正名器鉴编纂所,一九二六年)此观点得到小山富士夫、长谷部乐尔和谢明良等学者的支持。(谢明良《锔钉补瓷术的文化史》,《美术史研究集刊》第四十二期,二〇一七年三月)日本日进市マスプロ美术馆藏有一件与「马蝗绊」青瓷碗无论在器形、尺寸和釉色方面均十分相似的龙泉窑花口碗,相传曾同为足利义政的收藏品。这件龙泉窑花口碗的口沿向下布有裂璺,并由锔钉并排固定按照「马蝗绊」即为带锔钉器物之解义,那么该碗也可以说是另一件「马蝗绊」碗了。

此外,《马蝗绊茶瓯记》提到的「砧手」,在日本亦有「青磁砧」或「砧手青磁」之称。源自茶师千利休(一五二二年~一五九一年)将其所持有的龙泉窑青瓷双耳瓶(现藏于日本静嘉堂文库美术馆)命名为「砧」,此后「砧」便成为与此瓶釉色相类的最高档厚釉龙泉窑青瓷的称谓。巧合的是,这件被千利休命名为「砧」的青瓷双耳瓶外壁同样有裂痕并带有锔钉修补的痕迹,且因为该瓶按器型又可称为纸槌瓶,「纸槌」则可联想到「捣练砧」,而裂痕的日语发音(Hibi)又与捣练时发出声响的音一致。(同前谢明良《锔钉补瓷术的文化史》)因此「砧」的定名也与锔钉密不可分。

「锔」是古陶瓷修补技艺中古老且流传广泛的重要技术,针对断开或有「璺」、「瑕」的器物进行修补。(《广雅·释诂》:「璺,裂也」,「瑕,裂也」。王念孙、王引之《广雅疏证》,上海古籍出版社,二〇一八年)所谓锔瓷,其工序主要由钻孔和锔补组成,即先将破裂的陶瓷器用钻具打孔,再将「冖」形金属钉的两头分别敲入裂痕两边的钻孔内,以加固器物使其保持完整,缝隙不会透水,可以继续使用。(纪东歌《乾隆时期宫廷瓷器修补》,《南方文物》,二〇一四年第四期)根据考古资料显示,在世界范围内,新石器时代就发现有带钻孔的陶器残片,而中国最晚至宋元时期已发展出成熟的锔补手艺行当,至明清时期文人阶层更是将这种民间修补陶瓷的技艺提升为充满审美意味的雅趣。

随着制瓷业的发展及瓷器的传播,针对恢复陶瓷使用价值并兼顾其观赏价值的锔补技艺也影响至海外。尤其是东亚地区,很早就受到中国的影响,存在与中国相似的用锔钉接补的瓷器实物,并掌握了相同的不穿透器物的锔补技术。根据谢明良先生的研究,日本在十四世纪已有在中国瓷器上加锔钉修补的实例,于十六世纪更是形成了与中国类似的于赏玩陶瓷上锔钉的风尚,把锔钉痕迹当作鉴赏「唐物」的文化标志,并发展成茶道艺术中拙趣意味的象征含义。(同前谢明良《锔钉补瓷术的文化史》)由此,锔瓷文化在中日两国之间形成了意识风尚方面的差异:相较日本偏好突出修补痕迹的做法,中国的文人一方面欣赏锔钉所营造出的器物的古拙感,另一方面则针对收藏级的高古器物多倾向采用较为隐蔽的粘合方式修补以达到「无瑕」。因此,确实存在「马蝗绊」青瓷碗由中国运至日本后再做锔补的可能性。

总体上,有关此件「马蝗绊」青瓷碗的「身世」虽仍有尚待商讨之处,但从其所受到的珍视程度即可见南宋龙泉窑瓷器在日本所受的重视程度,这也恰是当时龙泉窑在海外影响的一个缩影。