北宋汝瓷与道家美学的对照关系

王亚然 王斐然 洪燕

(1 汝州市汝瓷博物馆,汝州市,46759923,2 汝州市群众艺术馆,汝州市,46759923,3 江西省陶瓷工艺美术职业技术学院,景德镇市,333000)

1 引言

宋代以文治国,理学盛行,北宋时期社会的美学思想和文人的兴趣追求,必然会影响到工艺美术的领域,北宋李公麟所编著《考古图》序言中说:“圣人制器尚象,载道垂戒,寓不传之妙于器用之间,以遗后人,使宏识之士,即器以求象,即象以求意,心悟目击命物之旨,晓礼乐法而不说之秘,朝夕鉴观,罔有逸德,此唐虞画衣冠以为纪,而使民不犯于有司,岂徒炫美资玩,为悦目之具哉。”从这段话可知宋代制作器皿并不追求外形的漂亮好看,制作器皿除了要物以致用,更多的是要体现个人的审美思想和审美爱好,并且还要能载道垂戒,影响后人。汝瓷作为北宋朝廷用瓷,无论在制作工艺还是造型设计上势必经过严格把关,其可以在一定程度上反映北宋时期的主流审美思想。

2 作为朝廷用瓷的汝瓷

汝瓷因产于汝州而得名,汝瓷的鼎盛时期在哲宗、徽宗时期,叶寘的《坦斋笔衡》中记载:“本朝以定州白磁器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北、唐、邓、耀州悉有之,汝窑为魁。”由于汝瓷烧造时间短且烧成难度大,在南宋时期已有“近尤难得”的记载,汝瓷流传至今的完整器型不足百件,大都存放于北京故宫博物院、台北故宫博物院、英国大英博物馆、上海博物馆等机构。

根据2015 年北京故宫博物院的资料统计,各个博物馆馆藏和公开发表的传世完整汝瓷器皿共有90 件,其中有瓶5 件、三足樽2 件、三足樽承盘1 件、椭圆水仙盆6 件、酒盏托盘1 件、茶盏托4 件、荷花形温碗1 件、碗2 件、圆形洗盘碟59 件,圆形洗4 件、鹦鹉形盖钮1 件(表1)。这些汝瓷器皿都是酒具、食具、香具等实用类型器皿,每件器皿从造型设计、釉色调配到制作工艺都达到了让人无可挑剔的完美境界。

3 以文治国推崇道教的社会环境

晚唐五代时期国家长期分裂割据,宋太祖在“杯酒释兵权”建立宋朝后,为了防止发生晚唐藩镇割据的政治局面发生,采取了一系列举措:一方面为人民创造稳定的生产环境,放宽压迫,减轻剥削,缓和阶级矛盾;另一方面重文抑武,削弱武官权利,优待文臣,广开科举,使更多文人有机会进入仕途。北宋中叶,经济繁荣,人民富足,社会重视教育,文人地位得到不断提升,开始注重礼制,理学兴盛,这些为北宋文化艺术的发展提供了良好的外部环境。

表1

北宋至宋徽宗时期,社会动荡,外部强敌环视,侵扰不断,内部政权腐朽,阶级矛盾突出,方腊、宋江等揭竿而起。

为缓和矛盾、安定社会,宋徽宗开始大力推崇道教,道家倡导的美学理念在北宋文人阶层广泛传播,文人阶层为躲避战乱争斗,纷纷寄情于自然山水,热衷文化艺术,审美上注重追求平淡朴素之美。

4 在道教美学语境下的汝瓷

北宋时期推崇道教的社会及政治环境面貌也逐渐体现在了汝瓷的设计制作上,这一时期的汝瓷摒弃了唐、五代时期的堆塑、贴塑等装饰方法,在造型上追求端庄沉稳、简约实用之美,艺术表征上清雅含蓄、体味深长。

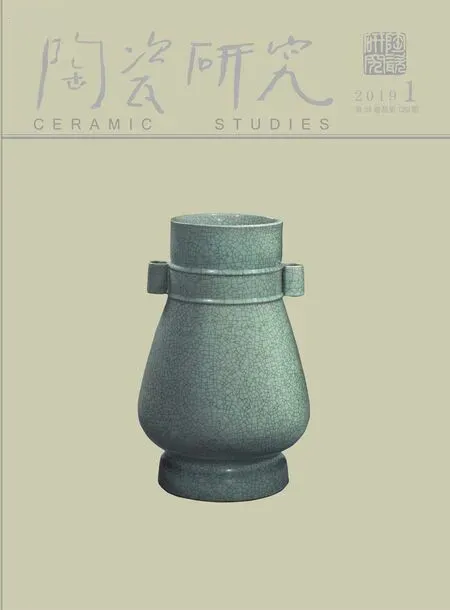

图1 汝窑天青釉弦纹三足樽

图2 汝窑天青釉鹦鹉形熏炉盖钮

图3 汝窑天青釉茶盏托

4.1 汝瓷的极简风格与“无为”“无味”

汝瓷的设计整体以极简风格为主,多数汝瓷会以最简洁的线条来构成设计,配上最单纯的青色釉,设计虽然简洁,但会充分考虑到器物的比例与美感。以汝窑天青釉弦纹三足樽(图1)为例,器皿整体由樽筒和三个足构成,樽筒与三足在造型和体量上形成了曲直、大小和数量上的对比,樽筒直壁上以简单几条凸起的弦纹作为装饰,弦纹烧制过程中凸起处釉层较薄,香灰胎在极薄的天青色釉掩映下会呈现出肉红色,弦纹的设计既保留了器皿整体设计的完整性,同时也丰富了樽的直壁造型,形成了一种有节奏的韵律美。汝瓷这种极简风格与宋代道家思想盛行有着密不可分的关系,宋代崇尚道教,以老子为代表的道家思想认为“五色令人目盲,五音令人耳聋”,“五色”“五音”会刺激人的欲望、使人心发狂,干出损人利己的事情,从而使老百姓不能满足基本生活需要,因此“圣人为腹不为目”,应该在社会生活中排除形式美。老子对美采取了一种否定的态度,认为应该去追求“无为”“无味”的平淡趣味,强调东西的实用价值。故宫博物院统计的90 件汝瓷均为实用器皿,设计上倾向于自然朴素,不以雕琢装饰为尚,追求造型简洁、釉质匀净、色调单纯、趣味高雅的意境。

图4 汝瓷莲花式温碗

4.2 汝瓷仿生器型与“身即山川而取之”

在汝瓷器皿中我们也发现了“仿生”的设计思路,如故宫博物院藏的“汝窑天青釉鹦鹉形熏炉盖钮”(图2),高17.2 厘米,长21.5 厘米,鹦鹉身体肥硕,昂首挺胸,双腿弯曲,双足并立紧紧抓住一横棍,双翅刻划羽毛,整体造型惟妙惟肖。在清凉寺的考古发掘中也出土了鸳鸯造型的熏炉盖钮,除了这类立体仿生类的造型外,也有一些是把自然元素运用到器皿的设计造型中,如大英博物馆藏的“汝窑天青釉茶盏托”(图3),高7.3 厘米,托盘径16.5 厘米,盏托呈五瓣葵花造型,托面以凸起纹路延伸花瓣造型,从台北故宫博物院所藏的“汝瓷莲花式温碗”(图4),高10.4 厘米,口径16.2 厘米,足径8.1 厘米),碗的形状呈半开莲花造型,这类“仿生”设计的汝瓷也大大丰富了汝瓷设计的品类。

对自然的关照是道家美学思想中反复探讨的命题,老子“涤除玄鉴”的命题到北宋时期发展出了“身即山川而取之”“成竹在胸”等命题,这些美学命题都强调了艺术创作中对自然山水进行观照的重要性,郭熙认为为了发现审美的自然,创造审美意象,必须要对自然山水进行多角度的观照,且这种观照必须要具有一定的广度和深度。只有“饱游饫看”才能“夺其造化”,创造出“磊磊落落,杳杳漠漠”的审美意象。由此看汝瓷中的“仿生”器皿应该是这种对自然观照思想的映射。

4.3 汝瓷釉色与“光而不耀”

南宋陆游撰《老学庵笔记》(卷二)曰:“故都时定器不入禁中,惟用汝器,以定器有芒也。”明确阐述了宋时“弃定用汝”的原因,但仔细推敲就会发现“有芒”应该不是宋朝“弃定用汝”的原因。传世的汝瓷和定窑瓷器有不少造型类似的器型,定窑瓷器最初作为朝廷用瓷在制作工艺上一定十分讲究,因此定窑瓷器并非是器型设计和工艺不如汝窑而使朝廷选择“弃定用汝”,而应该是由于汝窑的青色釉和釉质符合了当权者的审美爱好。汝瓷分为天青、粉青、豆青等釉色,其中以天青釉为上,汝瓷除了青色釉的特点外,其半无光的乳浊釉质也使其明显区别于同时期任何产瓷区的瓷器。宋人在瓷器的选择上从前人关注工艺、釉色,上升到了对釉质感的关注。

《老子》第五十八章中提出了“光而不耀”的命题,在老子看来,人在顺境即光彩、得意之时,要牢记“光而不耀”的告诫,既不要过度炫耀自己,也不要以强光照耀他人,能够以平常心,低调做人做事。战国时期道家代表人物文子指出:“人有三怨:爵高者人妬之,官大者主恶之,禄厚者人怨之。”只有保持“光而不耀”的谦卑态度,具有“大智若愚”的高贵品质,方可无怨,这是人生的一种大智慧,老子的这一命题成为后代很多人竭力追求的一种审美的理想。汝瓷作为宋人“载道垂戒”的一个介质,其半无光的乳浊釉质洽洽符合了“光而不耀”的特点,汝瓷的繁荣也从侧面印证了宋人对这种人格美的追求。

以汝瓷为代表的宋代瓷器在中国陶瓷史上享有崇高的地位,明清时期陶瓷业百花齐放,制瓷技艺比宋代更加精进,烧制出的瓷器瓷胎坚实细腻,釉色丰富,陶瓷上的装饰技法就有青花、粉彩、珐琅彩、古彩之分,陶瓷造型更是种类繁多。明清时期高度发达的制瓷水平并没有影响宋瓷陶瓷艺术高峰的地位,究其原因,一方面是宋代瓷器符合了中国人追求的“合于天造、厌于人意”的自然、平淡、典雅的美学理念;另一方面也得益于道家美学思想在中国美学史传承并发展了上千年,已植根于中国人的血脉之中,这一思想使得更多人可以在宋瓷上找到审美的认同感。