人类能跑赢地震波吗?

黄孝光

当四川长宁的地震波自地下16千米出发、一路摧枯拉朽向200公里之外的成都蔓延时,一个颇为原始的命题再次摆在大家面前:人类能否战胜大自然?

就此次地震而言,四川人“汪怼怼”似乎看到了一丝可能性。家住成都的她通过一个叫“地震预警”的APP提前61秒收到地震警报。她向我推介这一应用,连声庆幸:“以后再也不怕地震了!”

某个时刻,和震区受灾民众一样,我对前述命题态度是悲观的。长宁地震第二天,在受损最严重的长宁县双河镇葡萄村,葡萄井中横陈的鱼的尸体、废墟之下殒命的4个村民,构成我对地震毁灭性能量最直观的感受。刚走出葡萄井“遗址”,脚下一声闷雷,大地突然晃动,旁边的消防人员下意识奔跑。他还未迈出第一步,余震已经结束,而我依旧愣在原地。

由此看来,地震预警对震区似乎并不管用。舆论相关质疑也多聚焦于此。带着疑问继续采访,我才知道,地震预警确实有着技术上的天然缺陷:监测台站捕捉地震信号并分析需要几秒钟的时间,期间地震波已跑至20公里开外——这意味著,受影响最严重的震中是无法收到预警的。一位中国地震局的专家告诉我,地震预警技术研发的前提是承认无效区的存在,将应用范围限定在震中外的“有效区”,这样质疑才能不攻自破。

地震预警对有效区是否真正有效,成为各方辩论的第二个焦点。成都高新减灾研究所所长王暾曾多次向媒体提及如下可能性:“汶川地震时如果有预警,北川可以提前31秒收到预警,青川可以提前55秒收到预警,死亡人数或减少2万至3万。”而越受地震困扰的地方,越愿意探索试水预警的可能性。

地震预警能够让人跑赢地震波吗?在成都写稿那晚,一阵眩晕突袭,我以为是久坐的缘故。打开朋友圈,才知长宁又震了。在这时,你或许才会期待预警能如一剂预防针,缓解慌乱,等待晃动时刻的到来。

封面反馈

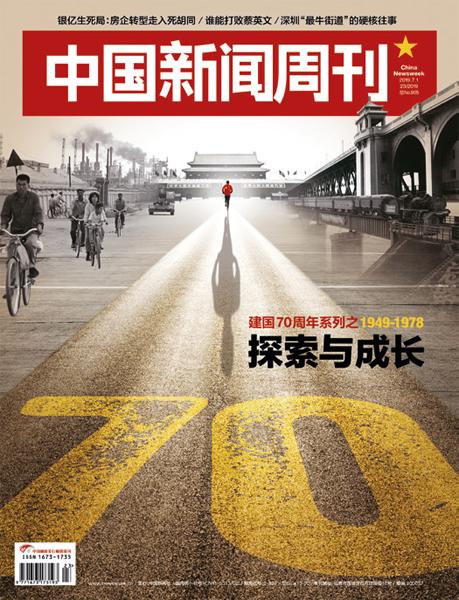

23/2019 总第905期

@mxf2019:回顾过去,总结经验,展望未来,信心满满。文章对改革开放前30年历史的解读客观公正,有理有据,让我获益良多。

读者来信

《深圳“最牛街道”的硬核往事》

还记得十多年前一篇文章描述刚刚起步的深圳:“科技企业常常加班,一到晚上,四周都是黑漆漆的树林,街上人迹难寻,同事们只敢结伴出门。”这都是人们看不到的付出,这种付出才换来了深圳今天的成功。(@捷克)