光伏发电潜力分析

——以山西省为例

郭鹏 申彦波 陈峰 赵晓栋

(1 华风气象传媒集团有限责任公司,北京 100081;2 中国气象局公共气象服务中心,北京 100081;3 中国气象局风能太阳能资源中心,北京 100081;4 北京市规划和自然资源委员会东城分局,北京 100013)

0 引言

截至2017年底,中国光伏发电累计装机达到了130 GW,但因为中国太阳能资源与用电负荷极为不均,导致消纳问题始终存在,对此国家针对性地出台了多项政策措施,鼓励中东部地区开发分布式电站。中东部地区光伏建设用地相对紧张,如何根据太阳能资源,考虑地形、地貌及用地性质的制约,综合评价光伏发电潜力,对于政府产业政策指定,以及市场投资行为都将有很大的实际意义。

关于光伏发电潜力,国内已有一些研究,周扬等[1]分析了江苏省太阳能资源的时空分布特征,估算了江苏省屋顶可装机面积,并通过资源丰富度、稳定性等方面分析了江苏省太阳能资源潜力;闫加海等[2]分析了山西省太阳能资源的时空分布特征,通过太阳能可利用天数、稳定度、最佳利用时段等方面分析了山西省太阳能资源潜力;梁玉莲等[3]分析了华南地区太阳能资源的时空分布特征、资源丰富度、稳定性,并探讨了不同地形及下垫面下太阳能开发适宜性;李珂等[4]选取太阳能总辐射、日照时数和有效日照天数3个因子,利用多指标评分法分析了中国陆地太阳能资源潜力;王利珍等[5]通过分析上海地区不同辐照度下单晶硅组件转换效率,计算了全国光伏理论年发电量空间分布;谢国辉等[6]介绍了光伏电站基地开发潜力评估系统相关情况;Marcel等[7]利用PVGIS数据集对欧盟各成员国光伏系统年发电量进行了估算,并分析了光伏潜力与各国电力负荷的关系。对于光伏发电潜力,上述研究工作在不同领域有所涉及,但内容上仍存在针对性不强或考虑因素不够全面等问题,因此探讨全面的量化评价方法很有意义。

影响可再生能源发电潜力的因素众多,美国能源局提出了可再生能源发电潜力四层模型:资源潜力、技术潜力、经济潜力和市场潜力,以光伏开发为例,资源潜力讨论太阳能资源情况,技术潜力进一步将地理及工程技术约束纳入考虑,经济潜力和市场潜力则更进一步考虑经济和政策因素。参考这一分析框架,在资源潜力和技术潜力的层面,本文选取山西省作为研究区域,尝试以光伏发电年等效利用小时数、理论装机量、土地利用率、理论发电量4个指标为落脚点,通过模拟太阳能资源,量化地理条件对光伏开发的约束,形成了一套光伏发电潜力的量化分析方法。

1 区域介绍、数据和方法

1.1 区域介绍

山西省地处华北西部的黄土高原东翼,总体上属于山地高原,整个轮廓略呈由东北斜向西南的平行四边形。山西总的地势是“两山夹一川”,东西两侧为山地和丘陵隆起,中部为一列串珠式盆地沉陷,平原分布其间。山西省属于温带大陆性季风气候,具有四季分明、雨热同步、光照充足、南北气候差异显著、冬夏气温悬殊、昼夜温差大的特点。

1.2 数据

气象数据:山西省109个国家级气象站近30年(1987—2016年)逐年、逐月日照时数、日照百分率数据,其中大同、太原、侯马3个气象站逐年、逐月辐射数据,资料来自国家气象信息中心。

数字高程数据:采用SRTM3数据,该数据主要由美国航空航天局(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量,SRTM的全称Shuttle Radar Topography Mission,即航天飞机雷达地形测绘使命,SRTM3分辨率为90 m。

土地利用数据:采用GlobeLand30-2010数据,该数据为2010基准年的30 m全球地表覆盖遥感制图数据产品,是“全球地表覆盖遥感制图与关键技术研究”的成果,数据来自国家基础地理信息中心。

1.3 方法

1.3.1 太阳能资源

1)水平面总辐射年总量

根据《太阳能资源评估方法》(QX/T 89—2018),采用气候学方法计算水平面总辐射、水平面直接辐射和水平面散射辐射的月值和年值。该方法通过气候学原理,利用日照百分率间接计算到达地面的太阳辐射,水平面总辐射、水平面直接辐射和散射辐射的计算公式如下:

式中,Qg、Db和Sdif分别为水平面总辐射、水平面直接辐射和散射辐射;Q0表示天文辐射;s为日照百分率;a1,b1和a2,b2是经验系数。中国气象局风能太阳能资源中心利用全国122个辐射站(包括曾将开展过辐射观测的站点)自开展辐射观测以来的逐月观测数据,建立水平面总辐射与日照百分率,以及水平面直接辐射与日照百分率的回归方程,得到经验系数a1,b1和a2,b2,将其在全国进行空间插值,获得任意站点的经验系数,进而利用该站点实测的日照百分率推算逐月水平面总辐射和水平面直接辐射,再将两者相减得到散射辐射。

2)最佳斜面总辐射年总量

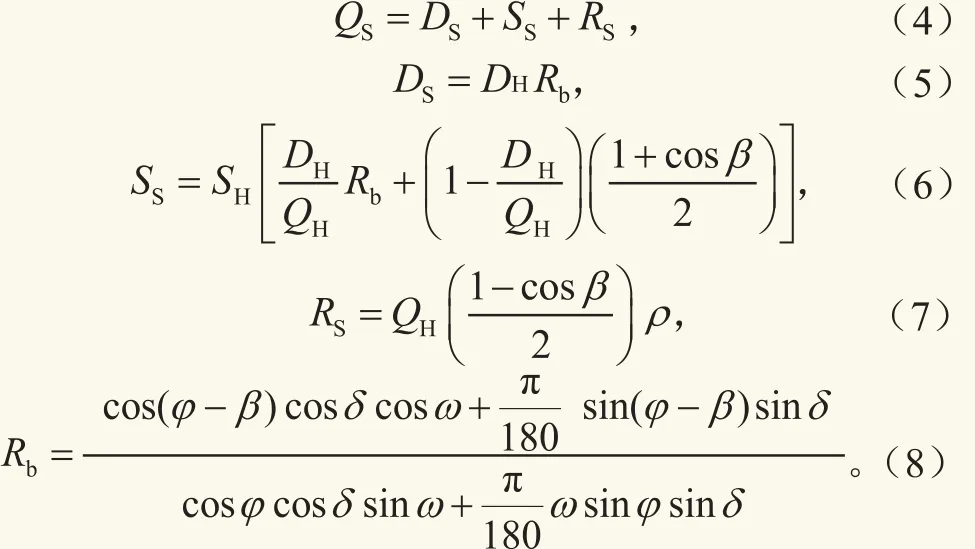

本文采用Klein-Hay模型计算倾斜面总辐射,该方法由国家标准《光伏发电站设计规范》(GB 50797—2012)所推荐,其中斜面散射考虑各向异性,包含环日辐射和各向同性散射两部分,主要计算公式如下:

斜面上接收到的太阳总辐射量QS由直接辐射量DS、天空散射辐射量SS及地面反射辐射量RS三部分组成,即

式中,QS、DS、SS、RS分别是倾斜面上的总辐射、直接辐射、散射辐射和反射辐射月辐照量;QH、DH、SH分别是水平面上的总辐射、直接辐射和散射辐射月辐照量;Rb是方位角为正南时,倾斜面与水平面上的日太阳直接辐射之比的月平均值;φ是纬度,β是倾斜面与水平面之间的夹角(倾角),δ是各月代表日的太阳赤纬,ω是各月代表日的日落时角,这四个量的单位均为角度(°);δ和ω根据天文公式计算得到;ρ是月平均地表反照率,统一取0.2。

1.3.2 光伏发电潜力分析

光伏发电潜力的分析将以太阳能资源模拟为基础,采用空间分析和空间统计方法,通过计算年等效利用小时数、理论装机量、土地利用率、理论发电量4个指标,量化光伏发电潜力。其中年等效利用小时数直接代表了不同地区的光伏发电效率,是电站选址的首要因素;理论装机量和土地利用率代表了不同地区的装机潜力和开发效率,是指导区域开发的宏观指标;理论发电量则直接量化了区域的光伏发电潜力。

1)年等效利用小时数

由于水平面总辐射无法完全代表光伏系统所接收到的太阳能资源,而年等效利用小时数因为考虑了电池板倾角及系统能量损耗,因此作为一项资源潜力的指标更为合适。年等效利用小时数表示光伏电站发电量按照额定功率满发所计算的小时数,本文按照固定式斜面光伏进行评估,斜面倾角取当地最佳倾角,计算公式如下:

式中,E为年发电量,P为光伏电站标称功率,Hp为年峰值日照时数,通常用斜面总辐射年总量除以标准测试条件下的辐照度(1 kW/m2)得到,G为最佳斜面总辐射年总量,r为光伏电站系统效率,与电池效率、逆变器效率、辐射损耗等因素有关,一般介于0.7~0.9,本文取0.8。

2)理论装机量

理论装机量,表示在考虑地形地貌对光伏装机的约束后,一定区域光伏电站的可装机量,公式如下:

式中,P0为不考虑任何约束条件,理想状况单位面积的光伏装机量,根据实际工程经验,一般在40~50 MW/km2,本文取45 MW/km2。

Rs为土地利用率或装机折减系数,代表单位面积可用于光伏开发的土地比例,由地形和下垫面决定,取值在0~1,主要考虑因素如下:

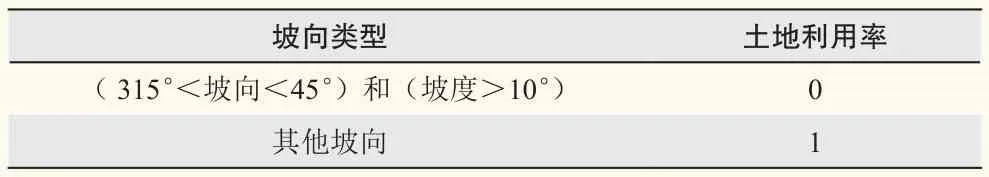

① 坡度大于10°且坡向为北(315°<坡向<45°)的区域不可开发。

② 坡度>30°区域不可开发。

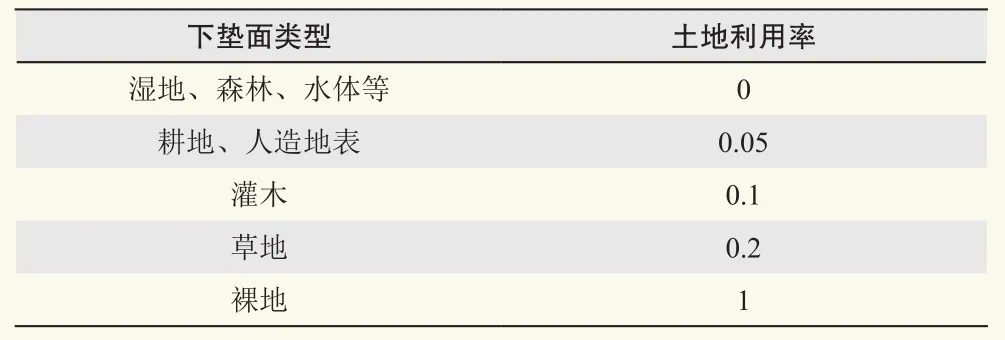

③ 坡度和下垫面不同,其土地利用系数不同

表1、表2和表3分别给出了不同坡向、坡度、下垫面下土地利用系数,土地利用率Rs取其中的最小值。其中,表1和表2依据山地光伏的施工经验,主要考虑施工成本和难度;表3依据光伏开发中土地审批政策及工程经验,主要从限制开发用地和可开发用地进行考虑。

表1 不同坡向土地利用率Table 1 Land availability in different slope directions

表2 不同坡度下土地利用率Table 2 Land availability in different slopes

表3 不同下垫面土地利用率Table 3 Land availability in different land cover

3)理论发电量

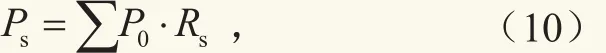

理论发电量表示在单位面积下,考虑光伏开发的地形地貌约束条件,一年的总发电量,计算公式如下:

式中,H为年等效利用小时数,Ps为理论装机量。

2 结果分析

按照1.3.2节中提出的光伏发电潜力分析方法,本文依次从太阳能资源、理论装机量、光伏发电潜力3个层面进行了分析。

2.1 山西省太阳能资源及光伏发电年等效利用小时数

图1 山西省光伏发电太阳能资源:(a)为水平面总辐射年总量,(b)为年等效利用小时数Fig. 1 Solar energy resources of PV power generation in Shanxi Province (Figure a is the total annual radiation of the horizontal plane, and Figure b is the annual equivalent utilization hours)

从山西省水平面总辐射年总量的空间分布(图1a)来看,总体呈由南向北逐渐递增规律,其中低值区在全省南部,包括运城、临汾大部、长治大部、晋城大部、晋中西南部,此外还有太原中部、吕梁东南部等部分地区,值一般在1400 kW·h/m2以下;中值区多数位于山西中部,包括吕梁大部、太原大部、晋中大部、阳泉、忻州东南部,此外还有长治东南部、大同东南部等部分地区,年辐射值一般在1400~1500 kW·h/m2;总辐射高值区集中于山西北部,包括忻州西部及北部、朔州、大同大部,年总辐射值一般在1500 kW·h/m2以上。根据《太阳能资源等级 总辐射》(GB/T 31155—2014)[8],山西省中部及北部属于我国太阳能资源B类区(很丰富),南部属于C类区(丰富)。

山西省固定式光伏发电年等效利用小时数与水平面总辐射的空间分布总体一致,局部存在差异。如图1b所示,南部地区在1300 h以下,中部地区在1300~1400 h,北部地区在1400 h以上,其中朔州市北部、大同市北部可以达到1500 h以上。表4进一步给出了各市年等效利用小时数的统计结果,从极值分布来看,全省最大值为1576 h,出现在朔州市,最小值为1111 h,出现在临汾市。从平均情况来看,年等效利用小时数最高为朔州市,达到1492 h,最低为晋城市,为1242 h。2017年山西全省光伏发电平均利用小时数为1371 h,如果以此为准,朔州、大同、忻州光伏发电条件超过了平均水平,临汾市和运城市则发电条件较差。

2.2 山西省光伏发电理论装机量及土地利用率

理论装机量和土地利用率代表了不同地区的装机潜力和开发效率,考虑地理环境约束,山西省光伏理论装机量空间分布如图2所示,图中值代表了单位面积可装机量。从图中可以看到,大部分地区单位面积理论装机量在10 MW/km2以下,其中吕梁山、太行山、五台山、中条山等山区不具备开发条件,大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地等盆地地区因为多农用地,单位面积理论装机量一般在5 MW/km2以下,其余丘陵地带在5~10 MW/km2。总体上讲,山西省光伏建设条件一般,可用地较分散,电站宏观选址需要在丘陵地区“精挑细选”,挑选不宜耕作的土地进行开发。

表4 山西省各市光伏发电年等效利用小时数Table 4 The annual equivalent utilization hours of PV power generation in Shanxi Province

图2 理论装机量格点分布图Fig. 2 Spatial distribution of theoretical installed capacity

表5进一步给出了各市光伏发电理论装机量和土地平均利用率的统计结果,前者反映了该地区光伏发电的总装机潜力,后者反映可用于光伏建设的土地平均利用率。从理论装机量来看,各市面积是决定因素,忻州、吕梁、临汾因为面积较大,理论装机量排在前三,阳泉、晋城、太原排在最后三位。较高的平均利用率意味着开发用地相对集中,建设成本更低,从统计结果来看,各市土地利用率差距不大,在3%~9%,其中土地利用率较高的地区为忻州、吕梁、晋中、太原、大同、朔州,在6%以上;忻州多丘陵地带,利用率最高,为8.2%,运城以相对平坦的农用地为主,利用率最低,为3.9%,这也印证了山西省电站宏观选址需要在丘陵地区“精挑细选”,挑选不宜耕作的土地进行开发的结论。

表5 山西省各市理论装机量及土地利用率Table 5 The theoretical installed capacity and land availability of PV power generation in Shanxi Province

2.3 山西省光伏发电潜力

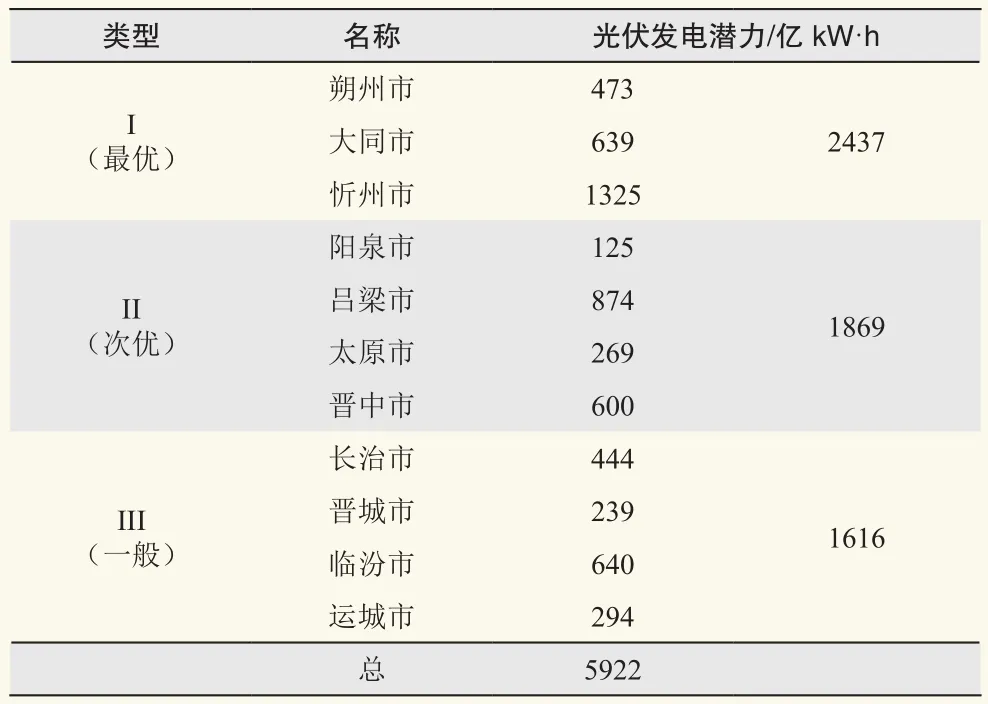

从2.2节的结论可以看到山西省施工建设条件差别不大,各市土地利用率在3%~9%,从光伏电站开发收益的角度,优先选择年等效利用小时数高的地区进行开发,参考近年山西省实际光伏利用小时数(约1400 h)。本文将山西省分为3个区域:北部为I类区,包括朔州、大同、忻州,年等效利用小时数超过1400 h,为光伏开发最优区域;中部为II类区,包括阳泉、吕梁、太原、晋中,年等效利用小时数在1300~1400 h,为光伏开发的次优区域;南部为III类区,包括长治、晋城、临汾、运城,年等效利用小时数在1100~1300 h,为光伏开发的一般区域,图3不同颜色代表了各地区年等效利用小时数的差异,并标出了理论装机量和年发电量数值。

图3 山西省光伏发电潜力Fig. 3 Potential of PV power generation in Shanxi Province

表6按照3类分区统计了山西省光伏发电潜力,根据相关资料,2017年山西省全年全社会用电量为1991亿kW·h,以此为标尺,如果将I类地区宜于光伏电站建设的土地进行开发,其光伏发电量将达到全省总用电量的1.2倍;将I类、II类地区进行开发,其光伏发电量将达到全省总用电量的2.2倍;将3类地区全部进行开发,其光伏发电量将达到全省总用电量的3倍。

表6 山西省光伏发电潜力Table 6 The potential PV power generation in Shanxi Province

3 结论

对于光伏发电潜力的分析,仅考虑水平面太阳能资源,或是粗略估算装机量、发电量等指标,都存在不全面和指导性不强的问题。基于此,本文通过模拟太阳能资源,分析地形地貌对光伏开发的约束,针对年等效利用小时数、理论装机量、土地利用率、理论发电量4个指标进行了精确量化,形成了一套光伏发电潜力分析方法。本文以山西省为例,对其光伏发电潜力分析的结论如下。

1)山西省北部地区(朔州、大同、忻州)固定式斜面光伏发电年等效利用小时数在1400 h以上,宜于优先发展,中部地区(阳泉、吕梁、太原、晋中)次之,南部地区(长治、晋城、临汾、运城)再次之。

2)全省光伏发电土地利用率一般,在3%~9%,中北部地区,除阳泉外土地利用率相对较高,在6%以上,该地的地形地貌条件决定了电站宏观选址需要在丘陵地区“精挑细选”。

3)如果将北部地区宜于光伏电站建设的土地进行开发,其年总发电量将达到全省2017年总用电量的1.2倍;如果对全省适宜土地进行开发,发电量将达到全省2017年总用电量的3倍。

光伏发电潜力影响因素众多,更全面和精确的量化分析仍值得进一步探讨,如对光伏系统效率、开发的经济性等方面的考虑,这些将是下一步研究的方向。

Advances in Meteorological Science and Technology2019年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 媒体扫描

- 新书架

- 靠近迭代法获取湿球温度初探

- 甘肃省风能太阳能气象服务业务平台开发及应用

- 实际环境下光储离网型发电系统优化设计研究

- 中关村高企协气象科技专业委员会正式运行