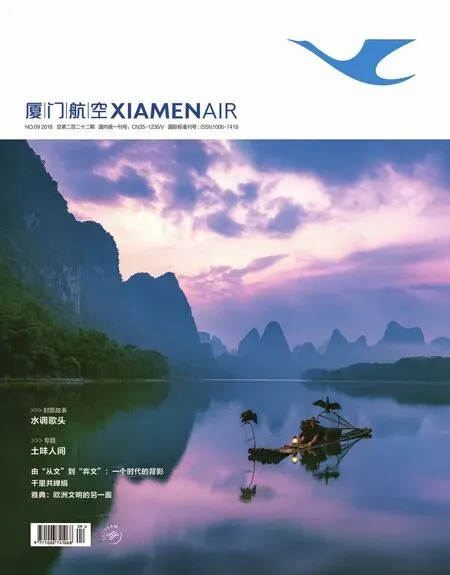

水调歌头

策划_郭忆静

执行_本刊编辑部

设计_陈舒宁

摄影_谢松汕

仁者乐山,智者乐水,山水相逢,却能得到最质朴的回归。

柳州与桂林,是广西两座著名的工业城市,一座座青山和一条条河流相互交织,勾勒出山水极致之美。究竟是桂林山水甲天下,还是柳州山水甲桂林,答案已不重要,这两座世人极其熟悉的广西边城,在山水如画的面纱下,江边的山歌和传说,又有谁会记得呢?

柳州记

图片提_供 柳州市旅游局(署名除外)

撰文_续慧颖

柳州人似乎骨子里就有着工业制造的基因,他们擅长制造,又同时拥有高度的集体性、协同作战能力,广西多出狼兵,历来打仗都异常勇猛。那些四处散落在城市之中,与城市共呼吸看起来如『鬼怪』般的喀斯特山峰,似乎让他们保有着山野的原生与力量,使他们勇于革新和尝试。

柳树在春天种下,随风摇曳在江堤。它只管自个儿舒展快活,并不用听懂柳宗元的自嘲。“ 柳州柳刺史,种柳柳江边。谈笑为故事,推移成昔年。”柳宗元在柳州种下柳树,现在说起这段故事,风趣大于内容。吟诗的柳宗元却是满心苦闷酸楚无处可解。“永贞革新”失败,成为他人生的重大转折。身体状况每况愈下的柳宗元,自湖南永州到广西柳州,是一次比一次更偏远的流放。如果他在泉下遇见后来的苏轼,想必二人定会持手泪目。

但柳州的这次流放,为柳宗元留了一个“出路”,实权在手。他可以一展拳脚,用治大国的智慧与理论,烹“柳州”这道小鲜。当时的柳州尚属荒蛮之地,奴隶制未被废除,欠了贷款过期未能偿还的劳苦者只能沦为钱主奴婢,终生为奴,不得释放。来自繁华之都封建体制日渐完善的长安骄子柳宗元,第一件要做的事情就是解放奴隶,他筹钱、革其乡法,用工时抵债务,凑够欠款即可赎身,解除了许多被压迫被奴役人们的痛苦。到柳州第二个月,柳宗元就修复孔庙,在修庙《碑记》里强烈地表达了他发展地方文化教育的心愿。提倡教育学习的同时,他还处处引导当时沉迷巫术迷信的柳州民众相信科学,破土打井,改革阻碍生产的落后习俗。四年转瞬即逝,却足以将一座城从一片荒蛮引领至一个新的时代。在为官执政开化民智的同时,他忍受着病痛的折磨。痞病常常令他胸腹部胀闷、气郁痰凝、脾胃虚弱,为了治病他需要服用半夏和茯苓。而当时柳州市面上大多数售卖的茯苓都以芋头片冒充,柳宗元买过几次,次次中招,不但气郁腹胀没能得到医治,反而因为芋头片加重了病情。他在写给友人的信件中苦闷地提起此事,而放下笔,他仍旧以民众为重,处处想着改善柳州百姓的生活。

柳江百里画廊,紫荆花开(摄影_黄保华)

柳侯祠今仍在,孤独地告诉世人这里曾经生活过一位大文豪

元和十四年(819年),宪宗实行大赦,宪宗在裴度的说服下,敕召柳宗元回京。十一月初八,诏书还未达柳州,柳宗元却因病在柳州去世。享年47岁。即便做了四年柳州的父母官,他并没有攒下什么钱,直到病逝柳州,因无钱办理后事,灵柩停于柳州八月之久。死后全靠好友桂管观察使裴行立捐款资助,才得以落叶归根,回到他日思夜想的长安。

离长安越远,离死亡却越近。四年的任期,柳宗元不负这座城,但最后朝廷还是负了他。柳州人民倒是日夜思念他,不久后在柳州为他建庙池、衣冠冢。每逢清明家家祭拜,奉其为“神”,希冀他可以“升天”为神,继续保佑这方土地上的人们。

官之为官的职责,人之为人的本分,不是功勋,更不是施舍。在黑暗的时代,却成了“神迹”。不得不让人感慨即便是盛世如唐这般,世界的光亮却仍旧只在保有原则和价值理想的人心之处。这位柳州城历史上最早流芳百世的“外乡人”,种下的不只是柳木竹林,还有外乡人开拓根植柳州的血脉。这好似为今日之柳州,种下了种子。在柳江旁植树造林,开垦荒地的柳宗元是无法设想千年后的某一天,柳州会因为另外三位外乡人,埋下第二棵参天大树的种子。这三个人就是历史上知名的桂系将领李宗仁、白崇禧、黄绍竑。这三位善战的广西人均不是柳州人。如果没有李宗仁等人在特殊时期对广西的“大胆设想和试行”,柳州可能会因此缺乏一个契机,在不久后的1958年难以抓住南宁会议这个机会。柳机厂志记载:1927年深秋,新桂系军阀李宗仁、白崇禧为了扩充自己的实力,以便与其他军阀抗衡,选定在柳州鸡喇建一座机械厂,作为军械修造之场所。刚问世的柳机,其经济实力与规模在当时不仅雄视八桂,且在国内机械工业厂家名列前茅,一家柳机的总资本相当于当时广西南宁、梧州和贺县三地34个同类厂家资本总和的3倍。1931年的统计数据显示,除了上海与天津,柳机的规模与资金实力,远在当时的北平、武汉、杭州、广州等城市中任何一家机械厂之上。他们甚至成功研制出了广西第一辆以木炭为燃料的汽车。

自力更生自不待言,柳州制造一直秉承着本土化的路径发展。柳州人似乎骨子里就有着工业制造的基因,他们擅长制造,又同时拥有高度的集体性、协同作战能力,广西多出狼兵,历来打仗都异常勇猛。那些四处散落在城市之中,与城市共呼吸看起来如“鬼怪”般的喀斯特山峰,似乎让他们保有着山野的原生与力量,使他们勇于革新和尝试。1958年那次南宁会议,据说当年任广西省长的韦国清不仅伸手向毛泽东要项目,也利用自己从华野出身的背景,跑到江浙沪一带要企业。在柳州工业博物馆的一面墙上,绘制了当年工厂整体南迁的场景。这些企业相当一部分落户柳州,结果柳州不仅企业众多,而且门类齐全,这也为柳州日后发展汽车产业生态链铺好了每一节铁轨,轻工方面的代表是家喻户晓的“两面针”,医药品牌有“金嗓子喉宝”等。柳州一度轻、重工业齐飞的,20世纪80年代,柳州的市民家中所有物品均来自“柳州制造”。

当困难重重,愚公难以移山时,柳州人除了闯劲还有一股子韧劲。也正是这样,当柳州从铁路上滑落的时候,可以在四个轮子的汽车上再次腾飞。一位柳州动力机械厂(生产五菱汽车的柳州微型汽车厂前身)的老人告诉现在上汽通用五菱的人,当年他们为了成活,甚至制造过最简单的铁锅。有人统计过柳州是企业成活率最高的城市。今日柳州,几乎家家户户有在工业企业上班的人,也遍布外乡人。柳州早已是一个如柳江水一般集“八方来水”的多元城市。

柳州并不是没有经历过工业发展之殇,酸雨的记忆并不美好,柳州人花了十年重新治理了环境。如今你走在柳州城里,若不是满大街跑着自己制造的汽车,你很难把这个风景如画、悠然自得的西南江城与重工业联系在一起。最令人惊叹的是“上游就是柳钢和柳化,柳江中的自来水厂取水塔却运转如常”。柳江绕着柳州城拐了几个‘s’形的大转弯,把柳州城生生变成了一个处处有江景的婀娜多姿的水城。江水清澈,空气宜人。数百米宽的开阔水面,显得格外壮丽。身处其中,你亲切而清晰地感受中国已经或正在发生的巨变。

丹洲往事

撰文/摄影_续慧颖

工作结束,我像是一只丹洲古镇拖在河岸旁的小船,静静地听着晚潮的浪花不断向水岸发出共舞邀约的乐声。

两块钱的摆渡船票,只需要五分钟,就将我从闹的此岸摆渡到静的彼岸。站在渡船上,隔江望丹洲,一道苍黑的石级从江滩飘然而起,坡顶浓荫隐隐露出木楼的红柱飞檐。那情景竟是这么熟悉,就像半世纪前柳州的某个码头,或者粤西故乡的某个古老渡口。比丹洲古镇更沉默的居民,现在已经很少遇见了。身材矮小健壮,皮肤黝黑的船家不问我来自哪里,今晚是否准备一试当地美食,也不问我是否已订好落脚的客栈。他的注意力除了那根长长的撑离此岸的长篙,其他都放在了一个不知名孩童的书包上。这大概是村里某户人家孩子的书包,被人捎带着要摆渡人送到岛上的家中去。孩童不知去向,在黄昏还远的时分,想必是放了学结伴去玩耍了。几个船家都差不多花甲年纪。一个书包从这艘船传到那只,最后停在了我坐的船上。船家念着:“这又是出去耍水了,也不知先回家做作业。”都是像《边城》里爷爷一般上了年纪的人日复一日摆渡在江河两岸。这让我有了回乡的暖意。

识水性,想必是丹洲古镇人的特长。赶着去江边浴场耍水的人骑着摩托成群结队从明代古城墙洞下擦身而过。夏季,一场水的狂欢。男女老少,整个城和江水融为一体。这座始建于明朝万历十九年的古城,系当时的怀远县城,已有四百多年的历史。1914年怀远改称三江县,至1932年县治迁往古宜。古时以江为路,江河则为生财之道。丹洲地理独特,上通湘、黔、滇,下连粤、闽、赣,使其成为东南地区通往西北边界的门户。善于经商的广东人、福建人、江西人频繁往来于此,令这个现代名不见经传的小镇,曾经富甲一方。今在丹洲还有一条古商业街被命名为福建街,在福建街附近,还有曾耀眼的闽粤会馆。但寻找这些古迹并不简单。整个村掩映在柚林之中,全岛除了房屋和菜园,几乎被柚子树占领。若没有历史为它背书,它的沉默让城市中沉迷语言社交的人无所适从。好在指示牌极为详尽。但我仍旧在夜幕降临时一脸狐疑地在一户民居的菜地边才找到了进入会馆的路径。会馆已经破败,只剩下雕梁画栋的墙头依旧辉煌。

绝不害怕刹那,永恒之声这样唱着,又同样告诫刹那绝不要因此而骄纵。

夜深了,从破败的会馆走回住所的路,没有路灯。漆黑一片。手机早就没了电,一下成了“瞎子”,脚下不知深浅地在青石板路上摸索。前方突然亮起一盏灯,那个刚才在会馆旁民居中看电视的妇人,她矮小的身躯走到了前面大屋的走廊,伸手为一个陌生人点亮了一盏昏黄的廊下之灯。当然不能忘记火焰给的光明,但不要忘了那持灯的人,她是坚韧地站在黑暗当中呢。

TIPS

交通:从南宁到三江丹洲岛大约5个小时车程,遍布明清遗迹的丹洲古城四面环水,到达丹洲码头后下车带上行李上船摆渡登上丹洲岛,车不能上岛,可以放心地把车放在停车场保管,停车不过夜收费10元,过夜20元。进入丹洲必须坐渡船,丹洲岛码头的门票(包含往返的船票)20元/人。自己找撑杆的农家船单程2元。

听音寻路

撰文_续慧颖

摄影_ 续慧颖(署名除外)

吃一块酸肉,在吊脚楼喝一杯淡茶,听老人说说侗家的故事。说着说着,他们就唱了起来。侗家人唱起歌来时,一个个有了不同于表演时的各种生动。有的羞涩,有的骄傲,有的急于一展歌喉,有的气定神闲地弹起了他的乐器,就像将军拿着武器。

程阳风雨桥是侗寨风雨桥的代表作,是目前保存最好、规模最大的风雨桥

一场大雨突如其来。由一面阴云蓄谋,集结了足够多的水军,准备给这个炎夏来一次措手不及的突击。自然的对手永远是它自己,而人类只是这场突如其来大雨下的四处躲避者。也因为这场雨,刚进侗寨门不久的我有了一些“理直气壮”的借口求助阿宣可以收留我去她家吃午饭,我愿意把午餐钱付给她,阿宣答应了我的请求,并且要为午餐去她阿婆家杀一只鸡。我拦不住她,就随了她。阿宣是我在三江程阳侗寨的导游,她有极强的亲和力和专业服务能力,却没有丢掉她侗族人与生俱来的简单与信任感。她一路兢兢业业向我讲述家乡的点滴,还不忘拍下路上垃圾堆放的照片,做好自己卫生督导员的工作。外面与家乡早已密不可分。外面世界对他们的诱惑,好比我们对他们的好奇。

让我鼓起勇气提出去她家吃饭的原因其实就源自好奇一块酸肉。如果你以为进侗寨只是一张门票,一趟车程,听他们吹过芦笙,喝一碗油茶,就算看完侗寨,那么你就大错特错了。至少你要去吃一顿侗家人的饭,吃几块他们又酸又略咸的酸肉,最好还看看他们是怎么腌制这种肉制品的。

食酸,是中国西南少数民族共同的饮食习惯,贵州、云南,这些地区因为高温,食物不易保存让他们摸索出了如何常年可以吃肉的方法:腌制。和湖南、四川一带习惯将肉用烟熏烘制成腊肉腊肠不同,侗族人的酸肉一年四季都有食用,并且保存更为长久。和众多生腌制品的原理工序一样,酸肉同样需要使用到盐巴,这也是为什么酸肉都略咸的缘故,用陶罐外围加水或油密封存放三个月以上。但真正能让肉制品保持不腐的秘诀是糯米,这是侗族人饮食中的秘密主角。侗族人世代以种植糯米为主要经济农作物。因为比大米更不易消化的特性,他们得到了山区少数民族的喜爱。粮食种植对他们而言并不是一件轻而易举的事情,山地较多的侗族聚集区,他们的农田呈阶梯式开垦,如今已成为田园牧歌的经典画面,然而这种综合几何和光影艺术的水田,是让侗族人苦不堪言却迫不得已的选择。阿宣的父辈到今天仍然需要步行一小时才能到达他们的水田进行劳作。糯米、酸肉都成为与老天爷讨口饭吃的佐证。勤苦的劳作之余,歌唱成了他们放松最好的途径。侗歌在早期有一个比放松更为重要的用途:记录。侗族只有语言而没有文字,人们通过歌曲将历史和记忆保存。和苗族用刺绣纪录历史一样,现在的侗歌记录,大多借助汉语拼音,用侗语写歌唱歌,是侗乐传承最有意义和体现原生价值之处。

摄影_石峻松

程阳八寨四周河溪蜿蜒,吊脚楼、鼓楼错落有秩,田园生活就这样藏匿在青翠山林里

TIPS

除了可以在程阳八寨看到被称为“世界级桥梁”的风雨桥外,在三江侗族自治县城的浔江河上也横跨着一座现代风雨桥,钢筋混凝土月牙形单桥拱又集侗族特色木构建筑技艺于一身。

吃一块酸肉,在吊脚楼喝一杯淡茶,听老人说说侗家的故事。说着说着,他们就唱了起来。侗家人唱起歌来时,一个个有了不同于表演时的各种生动。有的羞涩,有的骄傲,有的急于一展歌喉,有的气定神闲地弹起了他的乐器,就像将军拿着武器。在阿宣家吃完饭,她便着急拉着我去看拦路迎宾和排得满满的歌舞表演。我们像是村子里两个捉迷藏的孩童,跟着演出的队伍在村子里上蹿下跳。就在我们打算去风雨桥追上迎宾的人群时,凉亭里几个唱歌的人把阿宣一把拉住了。姑娘笑弯弯的眸子捧出了溪水,沉默的男人嘴角浮出一轮弯月。在被邀请加入合唱时,阿宣起初有些害羞,当我的镜头从那把琵琶再次转向她时,她已如一颗水珠自然地融入到了歌唱的队伍里,跟着其他姑娘们唱起来了。姑娘们用一种已经被忘却的语言,哼着一些古代的歌曲。

唱着唱着烈阳又回到了空中,雨很快就败了。但被这场急雨进行过的土地,瞬间凉爽了不少。至少,午饭后的人们都愿意赶着日头早早去广场占个好位置看下午在鼓楼的表演了。被烈阳霸道地占有的整个夏季,即便在秋初时节也未能给秋留出一丝空隙。人与动物都乏于动作,狗都不愿出门了,勤劳的耕牛都不愿在晌午再履行它的职责。身着民族服饰的表演者在烈阳下轮流挥动着沉重的木桩,对一团糯米团抒发着民族情谊。但他们并不是机械性地表演着,他们仍旧保持着高涨的热情,每日一遍一遍吟唱着他们的歌谣,跳着欢乐的舞蹈。他们仍旧是他们,而外面的世界也仍旧是外面。

纯朴的乡土气息、热情好客的村民、浓浓的侗家风情,成就了百家宴的热闹(摄影_谢庆云)

一场余晖为一日的烈阳加冕,下午表演的人们不知道从哪又冒了出来,几十个妇人挑着担子,手里提着竹酒,都聚集到了鼓楼大堂里。女人们聚集到一起,纷纷掀开自己的竹箩,都是自家做好的菜,竹筒里装的是温热的糯米酒。一位妇人召集着大家为傍晚的“百家宴”准备桌椅,劳累了一下午的表演人群此刻又回到了村民的身份。凉亭里拉琴的男子喝多了些酒,这会终于开嗓唱起歌来了。男人弹着他的琵琶,世界在琴弦上跑过,走出忧伤的乐声。

阿宣家门口的树,有一些叶子黄了,在细微末节处,初秋不易察觉地悄悄潜入了。渐渐远去的夏之音乐,却永远有他的旧堡。

侗族地区,有人的地方就是“诗的家乡,歌的海洋”

桂林山水山歌传奇

撰文_朱千华

摄影_ 谢松汕(署名除外)

阳朔葡萄镇的翠屏村向来是风光大师们拍摄田园晚霞的蹲点之地

桂林山水的幕后推手

桂林山水,中国人太熟悉。即使没来过桂林,但你一定用过20元人民币,背面江水缥缈,两岸群峰对峙而望,水面孤影若浮。在地理学科,桂林山水却有另一个专有名词:喀斯特(Karst),这是个外来词,也是中国地理学家心中一个永久的遗憾。喀斯特原是亚得里亚海北岸一处高原的地名,意为“布满石头的地方”,位于斯洛文尼亚与意大利交界处。19世纪末,一个叫斯维伊奇的学者来此考察,论文中以Karst一词描述那里的地貌。此后,Karst即成此类地貌学科的专有名词。

谁也想不到,喀斯特在中国分布如此广泛,特别是广西境内,基本上都属于喀斯特地貌,分布范围之广、规模之大、类型之多、发育之完美、造型之壮观,堪称世界之最,是名副其实的“甲天下”。我们通常所说的桂林山水,正是喀斯特风光最杰出的代表。所以,喀斯特在世界地理学科里,原本应该称之为“桂林地貌”,我们失之交臂。

我去桂林采访,和桂林朋友聊到“桂林地貌”的遗憾。他们似乎不以为然,说没什么好争的,有“桂林山水甲天下”就足够了。想想也是,现在全世界都知道桂林山水,有几个人知道喀斯特呢?

“桂林山水甲天下”可谓妇孺皆知,此句出自哪里,作者是谁,千百年来无人知晓。1983年,桂林文物工作者对独秀峰石刻进行清理,意外发现摩崖石刻两首,其中就有“桂林山水甲天下”这句。旁刻序言,介绍此诗由来。

原来,1201年9月26日(南宋嘉泰元年),时值乡试结束。静江府11名举人即将赴京会试。临行前,静江府最高行政长官王正功举宴欢送。席间,书生们意气风发,踌躇满志。王正功想到只短短两年时间,治下能出现这么多举人,很是欣慰,挥笔写下七律二首。其中有“桂林山水甲天下”句。王正功为官清廉,一直受到黑恶势力的打击与排挤。后来,他辞官还乡,带着十分郁闷的心情离开桂林。那句“桂林山水甲天下”的名句,也随着王正功一起湮没尘土,再也没有出现过。

王正功不是著名诗人,他生活在文学史上巨星璀璨的南宋时代。同时代有李清照、范成大、杨万里、辛弃疾、陆游,这些都是如雷贯耳的名字,无论从哪方面,王正功都不可能与那些文坛巨擘相提并论。甚至,我们至今都无法知道王正功是否还有别的诗篇。但是,这真是“一句顶一万句”。王正功的一句诗,给桂林带来了无可沽量的荣誉。桂林人感恩,将他的塑像永远竖立在风景如画的杉湖之畔。

如今,王正功的一句话,世界各地游客趋之若鹜来到桂林,山青、水秀、洞奇、石美,桂林山水果然鬼斧神工,名不虚传。此外,还能欣赏到一出独特而奇妙的演出:《印象刘三姐》,这是桂林山水以另一种形式呈现给游客,并且获得了巨大成功。游客们在桂林旅行,除了看到美丽的山水,还能听到动人的山歌。

山水呈现出自然之美,山歌唱出了质朴的情怀。山歌已经成为桂林山水的重要组成部分,而歌仙刘三姐,则是中国岭南地区民间文化的一出传奇。可刘三姐到底是谁?她又来自哪里?

歌仙刘三姐的故乡

歌仙刘三姐的传说,是岭南民间文化中的一个重要组成部分。之所以说是岭南文化,是因为岭南的广东、广西两地民间,都有大量的关于刘三姐传说。在广西,有关刘三姐的传说、歌谣与文献记录很多,广西各府志、县志都有不少刘三姐的传说记载。在寻找歌仙刘三姐文化的过程中,我感到广西有三个地方的百姓,对于刘三姐怀有浓厚的情感:罗城仫佬族自治县、宜州、桂林。

2018年5月初,我到罗城县的四把镇采访,遇到挂职第一书记黄江山,他直截了当地告诉我,四把镇位于九万大山南麓的苗岭山脉脚下,这里是壮族歌仙刘三姐的出生地,具体地点在四把镇下里社区的蓝靛村,村中百姓大多数为刘姓,族谱中也有关于刘三姐的记载。黄江山说,可惜,刘三姐现在成了宜州人。

至于刘三姐是如何到了宜州,又有各种说法,有说是嫁到了宜州,也有说是被当地财主所逼而迁,总之刘三姐来到了宜州,住在下枧河畔,一直住到现在。宜州人把原来的流河乡,改成了刘三姐镇,与罗城县的四把镇比邻。

很多人认为,桂林与刘三姐之间的关系,是因为一部山水实景剧《印象刘三姐》。其实,在桂林各地,关于刘三姐的传说比比皆是。比如在恭城县,最著名的一种说法来自县志的记载,称刘三姐是恭城母亲河茶江的守护神,以唱山歌抚慰乡亲。看到百姓安居乐业,三姐即骑鲤鱼飞天而去。

大面山金色云雾

桂林作家蒋淑玉告诉我,民间的说法是,刘三姐是恭城莲花山附近刘家凼的佃农,恭城歌谣中唱道:“若问三姐在哪里?归根结底在莲花。”说三姐家在莲花山脚下,群山环抱,丘陵起伏,这里田少地多,盛产月柿和板栗。如今恭城百姓,劳动之余十分喜爱山歌对唱,很有三姐当年遗风。

尽管在桂林有这些民间传说,但真正让刘三姐与桂林发生紧密联系的,是20世纪60年代初,广西电影制片厂出品、由著名剧作家乔羽改编的电影《刘三姐》,放映后轰动全国,刘三姐的形象一下子深入国人心中。由于电影取景大部分在广西桂林,特别是那棵千年大榕树,还有浪漫开阔的遇龙河,许多观众都认为,这里就是刘三姐的故乡了。

叠彩山下,船行在漓江的水雾里(摄影_孙国柳)

水牛、拱桥、倒影,田园风是田心村的宗旨

山歌好比春江水

我来岭南田野考察十多年,印象最深的是岭南文化与中原文化之间的巨大差异。我们常常说中原文化博大精深,这是没错的,两千年来独尊儒术,一家思想的积淀当然深厚。但是,来到岭南之后才发现,在儒家传统文化之外,还有各种各样的民族文化与之共存。由于岭南气候炎热潮湿,一些纸质典籍保存十分不易,但是,岭南各族百姓都会以其他形式来保存自己的文化,或岩画,或舞蹈,或口头传说,或山歌传唱等等,这种文化的多样性令我目不暇接。其中影响最大、传播最广的文化传播形式,就是山歌。

我从2010年开始搜集广西各地山歌。我觉得山歌与山水之间有某种紧密的联系。在北方草原,蒙古人的粗犷豪放嗓音是源于他们生活在地广人稀的地方,有时说一句话或打个招呼,都要拉长调子,对方才听得见。而南方就不一样,四周都是群山,远远说一句话或唱一首歌,都有很多回音,有了回音,就像是自然伴奏的旋律,余音袅袅不绝。

许多人来游桂林,只知看漓江美景,却忘了身边的导游,她们训练有素,唱山歌是必修课。徜徉在山水之间,好的导游会主动唱山歌给你听,一般导游,如果没有游客邀请,也就省略了这个环节。

我去桂林数次,越发觉得桂林山水之妙,其妙处就在山水之间有山歌随行。一个好的歌手,除了甜美的歌喉,还需要机智灵敏,善于即兴演唱,这是唱山歌的最高水准。我在桂林遇到这样的高手有数人,他们有的被誉为山唱之王,有的被称为歌仙再世,他们并不是唱得多么动听,而是有一种即兴发挥的本领,令人忍俊不禁。

如今,山歌之乡的恭城人看到了山歌强大的传播效应,他们把一些政策和法规等编成山歌。例如,他们把《食品安全法》编成了《食品安全山歌集》,内容通俗易懂,语言简洁明快,注重押韵比兴,朗朗上口,群众容易接受。用山歌这种形式广泛宣传食品安全知识,这为桂林山歌赋予了新的生命力。

当然,山歌是基层群众生活中一种喜闻乐见的娱乐形式,免不了有些低级趣味的内容,而且这部分内容在山歌中占有很多,属于山歌的糟粕。同时,大量优美的、表达纯真爱情的歌谣也一直在传唱。比如桂林情歌《十送歌》,词调朴实优美,无多夸张,每每读之,如坐竹筏漂流在漓江的山水之间,岸上一对恋人十八相送,依依不舍的画面令人动容。虽无伴奏,却感到淳朴自然,婉转动听,有如天籁。

盘龙之脊登天云梯

撰文_董博

『岭阪上皆禾田,层层而上至顶,名梯田。』广西龙脊梯田,有着『世界梯田之冠』的美誉,是国内最早闻名遐迩的梯田。山是龙的脊,田是云中梯,千百年来,壮、瑶两族的先人们开山造田,筚路蓝缕,在起伏的山脊间,描绘出了一条条令世人惊叹的曲线。

龙脊梯田整齐有序,那些长长的曲线和波浪线,好像是天上飘落的彩带(摄影_孙国柳)

摄影_谢庆云

龙脊梯田以平安寨和金坑大寨两个古老的寨子为中心,向四周绵延开去。平安壮族梯田开发最早,内部设施较完善,吸引了众多一日游的旅行团。平安梯田有两个著名的观景点——“九龙五虎”和“七星伴月”。“九龙五虎”中的“九龙”是指龙脊主脉在这里分出来九条小山梁,“五虎”是指这里五个略微凸起的小山头。它们盘踞在此,一起守护着壮族人民千百年来辛勤耕耘的家园。沿着青石板拾级而上,穿行于梯田间,登上山顶的观景台,这里是观看日落的绝佳地点。极目远望,时值盛夏,满山苍翠,虽然梯田的色彩没有春季灌水时富于变化,但一条条曲线从山顶排布到山脚,浩如烟海,无边无际,依然令人震撼不已。

观景台右边是通往景点“七星伴月”的小路。“七星”是指当初开田时留下来的,七个小山包像七颗闪烁的星星,陪伴着山顶那块银光闪亮的水田,远远望去像七颗星星陪伴着一轮明月,小巧玲珑,秀丽别致。

上山的路上我遇到两位瑶族阿婆,她们的寨子还没有开发旅游,所以走了几个小时的山路到这里,趁着农闲时间赚些额外的收入。附近的黄洛瑶寨有着“天下第一长发村”的美誉,两位阿婆都留着长达一米多的乌黑秀发,梳头时何止长发及腰,已是长发过膝了。几位外国游客对此兴趣盎然,跟阿婆们商定好价格合照留念。令我颇为惊奇的是阿婆们竟然还会简单的外语,龙脊梯田的国际知名度可见一斑。阿婆们讲,她们从小到大从没剪过头发,又一直用山间泉水洗头,据说是山泉里的某些矿物质对头发有益,所以她们寨里的妇女都有着一头乌黑亮丽的长发,即使是上了年纪也不生白发。

俯瞰龙脊梯田中的平安寨(摄影_焖烧驴蹄)

沿着石板路继续向西,曲径通幽,无意间走进了幽静的龙脊古壮寨。龙脊古壮寨游人鲜至,非常清静。这里的梯田曲线十分柔美,像是天上飘落的彩带。古壮寨历史悠久,遗迹众多,有着多座百年建筑。走入其中,可以深刻感受到当地村民的朴素生活。阡陌交通,鸡犬相闻。凉亭下十几个阿婆阿公在打牌,谈笑风生,其乐融融,仿佛千百年的时光都不曾打扰这世外桃源里的人间烟火。

到了龙脊梯田,一定不能错过当地的特色美食——竹筒饭,只要十几元钱一筒,将米、杂粮、腊肉、香肠等放入竹筒,在火上烤熟之后劈开竹子,登时空气中满是竹子的清香,一口吃下去,米饭的香糯萦绕在舌尖,久久不曾散去。

清晨的龙脊云雾缭绕、万物苏醒,人在其中仿佛漫步云端。依依惜别古壮寨之后,我乘车前往近年来声名鹊起的金坑大寨。金坑梯田由五个寨子组成,面积很大,酷似一个天坑,是红瑶族聚集的村落。相比平安梯田,金坑梯田开发较晚,设施还不是很完善,但景色更加原始质朴,大气磅礴。金坑梯田有三个主要景点:1号观景点“西山韶乐”,2号观景点“千层天梯”,3号观景点“金佛顶”。三个景点呈半圆形分布,入口处有直达“金佛顶”的缆车,体力不够者可以选择缆车前往。

“千层天梯”顾名思义,在此处鸟瞰金坑,可见梯田层层复层层,犹如登天云梯,蜿蜒连绵,不可胜数,十分壮观。满山青翠蜿蜒的曲线与瑶寨的黄墙褐瓦交相辉映,在安宁静逸中蕴藏着勃勃生机,是整个景区里梯田形状最好看的观景点。

继续徒步可以看到位于半山腰的小村落——田头寨。田头寨四周环绕着梯田和群山,是景区内海拔最高的寨子,很多游客会选择在这里住宿。客栈酒店坐拥梯田美景,推开窗就是满目的绿色。从田头寨出发约半个小时就能到达景区海拔最高的1号观景点——“西山韶乐”。梯田弯弯曲曲,行云流水,千变万化,绵延不绝,像跳动的音符,奏响着大地的乐章,守护着千年的岁月。这里的视野十分开阔,整个梯田风光一览无遗,是拍摄日出的绝佳位置。

“金佛顶”是大寨内最负盛名的景点,因为有缆车可以往返,这里游客众多。在观景台上一览众山,绵延数百米的田埂错落有致,几乎望不到尽头,风光无限。每当夕阳西下时,金光洒在梯田上,犹如佛光普照,令人心生敬仰。

摄影_谢松汕

延绵不绝的梯田、奇特的习俗、淳朴的村民,都和高山、森林、云海糅合在一起,构成龙胜梯田的文化内涵

摄影_尼洋

图片提供_视觉中国

在龙脊梯田,随处可见身着民族服饰的村民们,他们淳朴善良、热情好客,主动向游人打招呼,并不厌其烦地给人指路,他们的微笑成为旅途中的独特风景。许多阿婆挎着篮子,卖着几块钱的矿泉水、瓜果和茶叶蛋,对买她东西的人表示感谢,甚至和休息的游客聊着当年阿公热烈追求她的纯爱往事。仿佛这崇山间的生活只有时光静好,没有风雨艰辛。她们的脸上满是岁月辛劳的痕迹,却又有着最纯真的笑容,有着对生活最简单的期盼,让你能看到一个民族得以生生不息的坚韧与执着。

从水流湍急的河谷到白云缭绕的山巅,从万木葱茏的林边到石壁陡峭的崖前,凡泥土处皆有梯田。当人们在旅途中为了壮美的景色啧啧赞叹时,常常忽略了一种原始的大美,那是一种生生不息的文明积淀,让华夏子孙得以延续繁衍。耕者用最原始的工具在地球的无数褶皱上绘制了一幅幅令人惊叹的生命图腾。