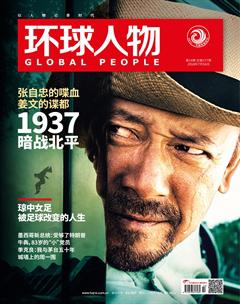

张自忠与二十九军的北平荣辱

车晴 郑心仪

“我还以为您不来了。”

“我还指望着您带兵抗日呢。”

戴着帽子、满脸络腮胡的高个汉子用山东话打趣蓝青峰,浑身是伤的蓝青峰却答得郑重。李天然一边开着车,一边透过后视镜好奇地观察高个汉子。汽车从胡同驶出,穿过几条街,经过日军把守的关卡,驶入东交民巷使馆区,最后停在了一栋洋房前。高个汉子下车,走到大门前,回头看了看李天然,笑着敬了个军礼。

这是1937年8月的北平。影片中刚从美国回来的洋侠客李天然大概不能理解,为什么蓝青峰命都不要,也要来救这位张将军,或者他其实是知道的。毕竟,在那时的北平,有谁没听说过张将军张自忠呢?

在电影里,那是李天然第一次也是最后一次见到张自忠,比现实中张自忠的女儿张廉云与父亲在天津的最后一面,早了仅1个月。“张将军由北平脱险逃到天津是在9月初。我母亲一直记得,他到家时是晚上8点多钟,身穿长袍,头戴礼帽,面容消瘦,脸上没有一丝笑容,进屋后坐在椅子上沉默不语。他当天晚上10点就离开了,临别时给家人留下了钱,说是给我母亲和她的堂姐妹作嫁妆,听起来像安排后事。家里人怕被人发现,只敢送他到楼下,没出大门,看着他瘦高的身影很快消失在夜幕里。没有人想到,那是永别。”张廉云的儿子车晴对《环球人物》记者谈起时,语气克制。他特意把对张自忠的称呼从“姥爷”变成了“张将军”,因为那段历史中多有纠葛,他希望以一个更客观的视角来讲述。

刀战喜峰口

我们家人都记得这个时间:张将军有生以来第一次同日军交战,是在1933年的长城抗战。那年元旦,日军突然出兵向“天下第一关”山海关发动攻击,1月3日,山海关失陷,2月23日,他们向热河发起总攻。时任二十九军三十八师师长的张将军,一开始防守遵化以北长城龙井关至马兰关一线,后来又奉命驰援在喜峰口与日军发生激战的三十七师一〇九旅——旅长是赵登禹。

在喜峰口,装备落后的二十九军战士,身背大刀,借夜色偷袭日军。由于傲慢轻敌,日军毫无防备,很多人在睡梦中身首异处,还有人嚎哭惊叫着“大刀队来了,快跑呀”。后来日本《朝日新闻》报道此役,慨叹道:“明治大帝造兵以来,皇军名誉尽丧于喜峰口外,而遭受六十年来未有之侮辱。”这是二十九军长城抗战的第一个胜利,也是“九一八”后日本受到的最顽强的抵抗,打破了日军不可战胜的神话。二十九军作为抗日雄兵名扬长城内外,《大刀进行曲》中那句“大刀向鬼子们的头上砍去”,最初就是写给二十九军战士的。

然而喜峰口的胜利,改变不了长城抗战最终失败的结局。其他几条战线都被突破,最后中国军队撤回关内防御。当农业国与工业国作战时,一个细节就能看到差距——当时日军平均身高在1米6以下,低于中国士兵,平均体重却比中国士兵重了10斤——他们军粮的热量比我们的高。

后来日军想继续南下,一时又难以推进,只能不断制造事端,终于在1935年与国民政府签订了《何梅协定》:国民政府中央军、东北军及国民党党务、特务机关从河北及平津撤出,平津地区出现权力真空。此后,日本进一步要求在华北建立“非军事缓冲区”,经过谈判,与国民政府协定,华北只留驻一支中国军队。二十九军成了双方共同的选择。张将军与二十九军其他高级将领站在了与日本人交涉的第一线。

“亲日”背骂名

当时人人皆知,只要是和日本人打交道的军政要员,不论其动机为何,都会招致国人怒目,轻则斥其“亲日”,重则指为“汉奸”。正是在这样背景下,张将军却不得不频频与日本人往来。因为在1936年6月,他被任命为天津市长。

天津,驻有数十国的领事馆,其中法、英、日、意等国还拥有租界和驻军。张将军主持津政,首要任务就是进行对外交涉,尤其是与驻军最多的日本进行交涉。

到任仅一月,张将军就遇到了一次危机。一天,天津市府保安队某队分队长张凤岐,穿着便服到日租界玩,结果被日本特务拘捕。张凤岐假称自己是某公司茶役,于是日本警察带着几个被雇为特务的中国人,押着张凤岐前去对质。在路经市府附近时,张凤岐高呼救命,市府卫兵误以为土匪绑票,立刻开枪,当场打死了一个特务。事发后,大批日本警察拥向市府门口,保安队则刀枪冷对,严阵以待。日本驻天津总领事馆副领事西田及日警署署長和久井为此赶到天津市政府,与张将军交涉。张将军为防事态扩大,当即表示:“应就事论事,以谋迅速和平解决。”最终,张将军对日方提出的条件均予接受,并亲自前往日本领事馆道歉。对于日方要求严惩的张凤岐,虽然被判处了无期徒刑,但张将军特意嘱咐保留其军籍,薪饷照发,并在“七七”事变后,立刻命令其归队。1937年7月28日,在袭击日军海光寺兵营的战斗中,张凤岐奋不顾身,勇猛冲杀,壮烈牺牲。

这样两难的境况,原就在张将军的预料之中。据曾任天津市政府秘书长的马彦翀回忆,在担任天津市长前,张将军曾对他说:“宋委员长(宋哲元)要调我任天津市长。我想我乃一头脑简单的军人,如何能应付得了天津那样复杂的局面?你可代我写出几点理由,备我向宋先生坚辞。”不久,张将军又告诉马彦翀:“宋先生意志坚决,并声明以维持两个月为期。我们军人,只有服从命令,明知牺牲名誉与小我,但为国家,为地方,也得去干!”军人张将军能拿着大刀向鬼子头上砍去,政治家张将军却只能屈辱地去向日本人道歉。其中之苦闷悲愤,只有他自己清楚。后来他曾致信朋友说:“兄实不才,任津市实在干不了,觉着苦得很,尤其是精神上更苦到万分。”

与二十九军诸多将领出身贫苦、少年从军的经历不同,张将军家境优渥,一开始走的是“学而优则仕”的路子。他少时读过私塾,20岁考入中国北方有名的法律学校——天津北洋法政专门学校(原北洋法政学堂),后来又转入山东省公立法政专门学校,但受到革命浪潮的影响,加之目睹列强对山东垂涎欲滴之态,愤而投笔从戎。这也使得张将军纪律性强,对长官极为尊敬——接长官电话从来都是立正接听。

1937年春,时任天津市长张将军率团访日,被舆论指责为“去日本找靠山”。事实上,日方最初邀请的是宋哲元,希望进一步控制冀察政权。宋哲元坚辞不去,但又想缓和与日军的关系,同意派团访日,由张将军担任团长。日方认为能借机拉拢张将军,并进一步激化二十九军将领在主和与主战上的对立,于是同意了这个安排。

曾有朋友劝张将军:“为什么要到日本呢?你知道这于你的名誉将会发生不良影响。”张将军严肃地回答:“我知道,但在和平未绝望以前,我希望能够打开一个局面,维持一个较长的局面,而使國家有更充实的准备,其他毁誉我是不计较的。”在日本人的记载中,张将军的日本之行“至为满意”。实际上张将军一路极其谨慎,守口如瓶。在参加宴会时,陆军大臣公开要求张将军就华北经济提携表达意见。张将军说,中日经济提携的必要基础是平等,而它的先决条件是消除政治障碍,也就是说,清除冀东伪组织(即冀东防共自治政府,是日本成立的傀儡政权之一)。为了炫耀国力,日方多安排张将军一行参观一些科学仪器、大型工厂和现代兵器展览等。

从日本回国后,张将军确实有感于日本国力、兵力的强大,看到了两国间的巨大差距,于是更加主张缓和策略,认为不宜轻易与日本开战。这番认知被外界认为是“亲日畏日倾向”,有人甚至活灵活现地说:张将军同日本人签订了密约,并得了日本人赠送的巨款,日本还送给他一个东洋美人儿云云。张将军闻知此情,内心愤懑,在一次宴会上,借酒吐情道:“把我张自忠的骨头砸碎,看看哪里会有一点汉奸气味?!”

独守北平城

时人看二十九军内部,总认为主和如张将军,主战如冯治安,斗争激烈,主战者便是忠烈,主和者便是汉奸。中下层官兵也不明真相,“七七”事变后,到处传说着日本人只打冯将军的三十七师,不打张将军的三十八师。当时二十九军的部队撤出北平,别人一看士兵带着三十八师的徽号,都说:“你们为什么走?你们师长当了皇帝了,你们还走干吗?”三十八师的士兵也惶恐不安,只有悄悄地把三十八师的徽号拿下来放在口袋里。

这些分化二十九军的传言,日本人当然最乐意推波助澜。张将军难以辩白,只能私下对友人自澄:“外间不明真相,二十九军原是整个的,战则均战,和则均和,并非如外间所传某主战,某主和云云。”反倒是外界盛传与张将军针锋相对的主战派冯治安,在1937年7月13日接待到访的桂系人士时,亲口为张将军解释道:“现日方开始进行和平谈判,张自忠、齐燮元、刘治洲等决于十四日赴津,惟条件如遇难堪,则我仍主与日方拼命一干……张自忠与余之态度均一致,因留彼与日方谈判,故彼之态度应表示缓和,汉奸及日方现均利用此点,作挑拨离间宣传伎俩,殊堪痛恨。”

时局纷乱之下,张将军的个人荣辱,已不是考虑之要。7月的8、9、10日,二十九军实施对日反击,同时与日本人周旋、交涉停战协议;11日,宋哲元下令由张将军和河北省保安司令张允荣代表二十九军与日方签订停战协议;26日,二十九军与日军交涉无果,深夜日军向二十九军发出最后通牒;28日拂晓,日军向南苑驻军发动全面进攻,赵登禹、佟麟阁两将军殉国。因收到蒋介石“速离北平,到保定指挥”的电令,宋哲元在28日当天决定离平,留张将军在北平,并写下3个手令:一、冀察政务委员会委员长由张自忠代理,二、北平绥靖主任由张自忠代理,三、北平市长由张自忠代理。

张将军戴着亲日的帽子,担下了守城之责,以及可以想见的失城之罪。二十九军副军长秦德纯一直记得张将军送别他们的情形:“临行,张将军含泪告我曰:‘你同宋先生成了民族英雄,我怕成了汉奸。其悲痛情形已达极点。我却郑重向其劝勉说:‘这是战争的开端,来日方长,必须盖棺才能论定,只要你誓死救国,必有为全国谅解的一日,请你好自为之。”据时任北平市公安局长陈继淹回忆,张将军承诺,“我是最大限度在此维持十天,到保定时再见吧!”从7月28日一人留平,到8月5日辞去所有职务,张将军尽力维持了8天。

雪耻唯死矣

“在北方军人的老辈中便有坚贞不移的典型……愿北方军人都仰慕段(祺瑞)吴(佩孚)两先生的风范,给国家保持浩然正气,万不要学寡廉鲜耻的殷汝耕及自作聪明的张自忠!”这是1937年9月28日上海《大公报》一篇文章的内容。

“使当局和战不决的主力是张自忠,当他演了一套得意的‘二进宫以后,委员长的瘾,却拘束地仅仅度得八天,就被敌人一脚踢开了。”这是当时刊于《国闻周报》的另一篇文章内容。

类似的文章还有很多。张将军在英美友人的帮助下,从北平脱逃,辗转抵达南京,受到了撤职查办的处分。北平易逃,骂名不易逃,张将军成为众矢之的。

在张将军去世3周年时,周恩来曾为其写了一篇悼文,其中提及这段经历,曾言“迨主津政,忍辱待时,张上将殆又为人之所不能为”,可谓中肯。但在当时的境况下,张将军“未见一言以自明”,唯愿以死雪耻——

到南京见蒋介石后,张将军含泪剖白:“如果委员长令我回部队,我一定誓死以报国家。”

回到部队代理五十九军军长时,张将军见到部下只说了一句话:“今日回军,就是要带着大家去找死路,看将来为国家死在什么地方!”

南下杀敌前见到中央社记者胡定芬,张将军一反常态地兴奋、快活,“老弟等着瞧吧,谁是民族英雄,谁是混账王八蛋,要死了才能算数!”

1938年3月,鉴于日军转移主攻方向,张自忠率五十九军北返,后又转至临沂。当时攻击临沂的是日军第五师团,号称日本“铁军中之铁军”。其师团长板垣征四郎曾到访天津,时任天津市长张将军宴请了他。当年一席之隔的两人,如今持枪隔城对望。张将军率五十九军主力部队在一昼夜内步行180华里赶至临沂,与敌激战7昼夜,其间部下多次建议张将军撤出战斗,他都不肯。最终,五十九军歼敌过半,日军狼狈逃窜,一路散落弹药、衣物、食品、书籍、信件等物。板垣师团仓皇后退70华里,史称临沂大捷。

临沂大捷是全国抗战开始后第一个大的胜利,扭转了华北战场屡战屡败的低迷局面。此后,军委会以“张自忠临沂战役中树建奇功”为由,撤销了此前对他撤职查办的处分。命运有情,没有让张将军在死后才洗脱骂名。

临沂大捷后,張将军仍常言死,大战前往往会留下遗书,但不再是以死雪耻,更不是求死,而是认识到面对中日两军实力上的巨大差异,不存死之觉悟,就没有胜之可能。1939年夏天,张将军在重庆接受媒体采访时表示:“余每次作战,都以‘必死自誓,同时亦以此告诫部下,以往诸战役,如:临沂之攻击、潢川之防御、京钟路之会战以及敌人所谓‘五月攻势等大小数十战,莫不赖此而转危为安。”

张将军一直有个计划,就是在抗战胜利后,要去全国各处玩一玩,有可能还想去看一下外面的世界。他对生活是有美好愿望的。但自从1937年在天津与家人一别,张将军奔赴不同的战场,再未有与妻子、孩子相逢之机。1939年5月随枣战役期间,张将军拜托来探访他的至交说:“你回去后一定叫你的义女廉云到前方来看看朝夕惦念着她的爸爸。千万记着让她一定来看看我!”

1940年4月15日,张将军的弟弟张自明通过在上海的秘密电台告知他,准备带张将军的女儿廉云、侄女廉瑜赴湖北前线看望他。但就在动身之际,他们收到张将军的复电:“待一个月后与瑜、云一同来可也。”

就在即将见面的前夕,5月16日,张将军在湖北被兵力数倍于己的日军包围。他仅能依靠3个团的兵力,用机枪、步枪、手榴弹、大刀与敌奋力拼杀。弹药很快用尽,张将军下令:“子弹打完了用刺刀拼,刺刀断了用拳头打,用牙咬!”他随后派人送走了两位苏联顾问,“我们为国家牺牲是理所当然,总不能让朋友在此流血”。

随着日军的包围圈越来越小,张将军的右肩、左臂先后被炸伤。看到卫兵们惊慌失措,张将军按了按伤口,满不在乎地说:“没什么,不要大惊小怪。我是上将衔,今天如果牺牲了,明年的今天一定很热闹啰!”一语成谶,下午4时左右,张将军“身受七伤,腹为之穿”,英勇殉国。验尸报告显示,他有两处炮弹伤,五处子弹伤,一处刺刀伤,致命伤在左眼。他不求死,亦不想死,但为国而死,死亦无惧,死亦无悔。

那时,张将军之妻、我的姥姥李敏慧已到了癌症晚期。大家起初瞒着她姥爷的死讯,直至其弥留之际,才告诉她真相。那时,她已经听不到了,只是一直呢喃:“师长回来了,师长回来了。”

我知道姥爷是在1960年,7岁。七姥爷(即张自忠的弟弟)指着书上的人问我:“你知道这是谁吗?”我摇头。他说:“这是你姥爷。”那本书的名字叫《张自忠的故事》,我从这里开始了解姥爷。更多人是通过北京的3条路名认识他:张自忠路、佟麟阁路、赵登禹路。很多人也许对他们的生平不了解,但看到这3条路,知道这是3位曾经守卫过北京城、终为抗日战死的中国将领,就够了。