早期海上贸易中的越窑青瓷及相关问题讨论

秦大树,任林梅

(北京大学考古文博学院,北京 100871)

越窑是中国古代陶瓷生产历史长河中早期阶段最重要的生产传统,孕育越窑的宁绍平原又地处沿海地区,因此,越窑通过海路的外销在中国古代早期的海上对外贸易中占有重要的地位,其外销的发展直接反映了中国早期对外贸易的兴衰。同时,越窑的外销对其本身的发展也产生了至关重要的影响[1]。

越窑的外销可早到两晋南朝时期,从六朝时期到中唐时期以前,中国的海上贸易还处于肇始阶段,对外的交往以人员往来和使团探访为主,尚未进入大规模的商业贸易时期,海外也很少发现中国的文物,少量的中外交流的文物主要来自陆路。此时中国瓷器的外销以越窑为主,其他窑口无法比拟[2]。

在早期的陶瓷外运当中以对朝鲜半岛的输出为最重要。在今天朝鲜半岛的中部和南部地区都发现了中国瓷器,时代大体始于两晋、南朝时期,在这里发现的早期中国瓷器基本都是越窑或其他沿海地区窑口的产品[3]。自两晋时期到唐代相延不断。鉴于越窑的地理位置和在朝鲜半岛发现的中国瓷器大多集中在中、南部地区的特点,推测这些越窑瓷器当时主要是通过海路输送到朝鲜半岛的。如韩国扶清州出土的东晋越窑青瓷鸡首壶就是早期外销的例子(图1),其中早期输往朝鲜半岛的越窑瓷器亦多见青瓷羊形器(图2),韩国公州武宁王陵出土越窑青瓷盘口四系瓶则可作为越窑南朝末期输出的典型代表(图3)①朝鲜半岛出土的越窑瓷器资料均录自《我们文化中的中国陶瓷器》一书,参见 [3]。图版16、17、41。。

图1 韩国扶清州出土东晋越窑青瓷鸡首壶

图2 韩国原州法泉里出土越窑青瓷羊形器

图3 韩国公州武宁王陵出土越窑青瓷盘口四系瓶

同样,早期的陶瓷器也在东南亚地区有所发现,遗憾的是,这个时期相关的考古材料还比较缺乏,我们只能从一些间接的材料来寻找证据。印度尼西亚国立博物馆收藏有荷兰人Egbert Willim van Oorsoy de Flines(1886—1964年)捐赠的大批中国陶瓷,他1912年到印尼,1927年开始收藏,1932年将其收藏捐献给印尼国家博物馆,数量达到6 000余件,1959年回国。由于此人收藏器物的来源主要是指使当地民众盗挖古代遗址和墓葬的出土物,因此大体推定这些器物应是出土于爪哇岛的。此人的收藏中就有一些南朝时期的越窑瓷器(图4)。如果这批藏品的信息无误,则应为早期越窑瓷器输往东南亚的证据,其所覆盖的时代和器物的种类与朝鲜半岛的大体相同,代表了早期瓷器外销的基本面貌。朝鲜半岛和东南亚发现的早期中国瓷器数量较少,但标志着这一时期中国与这两地有一定的人员往来,推测陶瓷器并非贸易用品,而是交往人员的日用品和少量贡赐品。

图4 南朝时期的越窑瓷器(来源:印尼国家博物馆藏)

中国与日本的交往相对较晚,文献记载,日本从隋代开始派遣使节前来中国,唐代时更是不断派遣“遣唐使”,两国交往迅速发展。但目前在日本所见最早的中国瓷器是东京国立博物馆收藏的一件越窑盘口四系罐(图5),传为奈良法隆寺所藏,于明治十一年(1878年)献给王室,瓷器时代约为7世纪的初唐时期,根据《法隆寺伽蓝缘起并流记资财帐》记载,为日本船只从中国带回,原来是用于盛装香料的[4],成为中日交往最早的物证之一。

图5 日本东京国立博物馆藏法隆寺传世越窑四系罐

中国古代瓷器真正作为商品大规模的外销是与海上贸易的兴起同时的,即始于8世纪后半叶到9世纪初,在9—10世纪间达到了第一次高峰。标志就是商贸沉船的发现,以及较多的中国文物在从南中国海到环印度洋地区的沿海遗址被发现[5]。越窑在海上贸易从兴起到第一次高峰期间一直扮演着重要的角色,但其地位在这一过程中发生过较大的变化,反映了越窑自身的发展,生产中心的转移,贸易港口的变化以及全国贸易重心的转移等问题。

1 越窑瓷器外销的范围

越窑大规模的外销主要集中在晚唐到北宋初期的9-10世纪,一直延续到约11世纪中叶。这个时期我们不仅有各地考古发现的实物资料,也有比较详细的文献资料,使我们可以比较清楚地了解当时海上贸易的路线和其达到的范围。

1.1 相关文献记载

与发现的考古资料大体同时,文献对唐王朝与外域的交往也有了较为详细的记载,涉及了官方和民间的交往,同时开始有了关于航路的详细记载。这一点在贾耽关于唐朝后期对外交往路线的记载中有清晰的体现。贾耽,字敦诗,天宝中明经科登第。肃宗、代宗、德宗三朝历任汾州刺史、鸿胪卿、梁州刺史、山南西道节度使,德宗贞元九年(793年)拜相。他一生嗜读书,尤酷爱地理,曾亲自考察过关中、山南等道。任鸿胪卿时,利用职务之便,从少数民族、外国使者和本朝使臣口中收集各种地志资料,撰有多种地理学著录,并绘制了一些地图②(后晋)刘昫等:《旧唐书》卷一三八《贾耽传》:“耽好地理学,凡四夷之使及使四夷还者,必与之从容,讯其山川土之终始。是以九州之夷险,百蛮之土俗,区分指画,备究源流。”北京:中华书局,1975年,3784页。。贾耽的著作都已散佚,但其所著《皇华四达记》有关道路的记载在《新唐书·地理志》中保留了下来,使我们得窥当时对外交往之一斑。贾耽记述了当时由唐朝境内四出的7条道路③(宋)欧阳修 宋祁:《新唐书》卷四三《地理志》七下:“其入四夷之路与关戍走集最要者七:一曰营州入安东道,二曰登州海行入高丽渤海道,三曰夏州塞外通大同云中道,四曰中受降城入回鹘道,五曰安西入西域道,六曰安南通天竺道,七曰广州通海夷道。”北京:中华书局,1975年,1146页。,其中“登州海行入高丽渤海道”与“广州通海夷道”是反映唐朝海上交通的重要资料。

贾耽所记“登州海行入高丽渤海道”大体与学者们今天所说之“黄海道”相同④《新唐书》卷四三《地理志》七下,北京:中华书局,1975年,1147页。,是从登州(今山东蓬莱)出海北行,横渡渤海湾,到辽东半岛南端再沿黄海北岸东航,经高丽,沿朝鲜半岛南岸南下,过济州海峡到日本的大津浦(今日本福冈博多),表现了中国与东亚地区的交往路线。后因新罗的梗阻,中日之间的联系改为直航到日本的“东海道”,即从扬州、明州(今浙江宁波)出海,向东直航到日本的奄美大岛,然后北行到大津浦[6]。总体看,黄海道开创的时间较早,其联系的主要是朝鲜半岛,日本从隋代开始不断派遣使节来往于中日之间,早期阶段也应主要走这条道路,因此这条路线具有较强的官方性质,被贾耽正式加以记载。至于越窑瓷器的输出,应该是先从浙江沿海航行到胶东半岛⑤有学者强调从浙江沿海直航朝鲜半岛南部的航线,但事实上这样远离大陆,又没有十分合适信风的航线,对早期的航行是不适宜的。而浙江沿海到胶东半岛的海上交往始终是十分发达的,《新五代史》中有关于山东沿海诸州均建有“博易务(《旧五代史》称为“两浙回易务”)”与浙江沿海地区贸易以获取厚利的记载,(宋)欧阳修:《新五代史》卷三○,《刘铢传》:“是时,江淮不通,吴越钱谬使者常泛海以至中国。而滨海诸州皆置博易务,与民贸易。民负失期者,务吏擅自摄治,置刑狱,不关州县。而前为吏者,纳其厚赂,纵之不问。民颇为苦,铢乃一切禁之。” 北京:中华书局,1974年,335页。表明了两地民间的交往和贸易十分频繁而发达,应该有十分久远的渊源。在山东地区的两晋南北朝墓葬中出土的高质量越窑瓷器的现象也说明了这点。如山东临淄洗砚池M1(出土带有西晋“太康七年”[286年]、“太康八年”[287年]、“十年”[289年]纪年的漆器)中就出土了34件越窑青瓷,M2出土5件(参见:山东省文物考古研究所、临沂市文化局. 山东临沂洗砚池晋墓[J], 文物,2005(7): 4-37页.,再循这条道路前往朝鲜半岛,因此其一直是东亚诸国交往的主要路线。而东海道的开通较晚,性质上也更具有民间意义,航海的目的则主要是与日本交往和贸易,越窑瓷器乃至中国瓷器的大量输往日本应与东海道的开通、成熟相关。

最引人瞩目的是贾耽所记的“广州通海夷道”,这条路线应从7世纪开始发展起来,唐代中后期,更成为中国与南海各国以及西亚、中东乃至非洲交往的主要路线。从广州南行要借东北信风,在每年的秋末或冬季出发[7],从广州出发后每段航程的方向和航行时间在《皇华四达记》中都有详细的记载,其航线大体是从今香港一带的“屯门山”出发,经过七州列岛,到越南的占婆岛,然后沿着中南半岛的东岸南行,穿过古代阿拉伯文献所说的“军突弄海”⑥M. Meissner(麦斯纳):“Die Welt Dersieben Meere(七海世界)”,98-115页, 莱比锡与魏玛,1980。转引自张广达:《海舶来天方,丝路通大食—中国与阿拉伯世界的历史联系的回顾》,载周一良主编:《中外文化交流史》,郑州:河南人民出版社,1987年,743-801页。,经马来半岛南端的罗越国,到马六甲海峡南侧的苏门答腊岛上的室利佛逝王国(SyiVijaya)都城旧港(Palembang)⑦《新唐书》卷四三《地理志》七下: “广州东南海行,二百里至屯门山(香港九龙西南),乃帆风西行,二日至九州石(七州列岛)。又南二日至象石(大洲岛)。又西南三日行,至占不劳山(今越南占婆岛),山在环王国东二百里海中。又南二日行至陵山(一般认为在今越南义平省东南海岸的归仁一带)。又一日行,至门毒国(今越南富庆省东岸,或即华列拉角[Cape Varella]一带)。又一日行,至古笪国(越南和庆,一说在芽庄)。又半日行,至奔陀浪洲(越南藩朗)。又两日行,到军突弄山(越南昆仑岛)。又五日行至海硖(马六甲海峡),蕃人谓之“质”,南北百里,北岸则罗越国(马来半岛南端),南岸则佛逝国(都城在印尼苏门达腊岛巨港)” ,北京:中华书局,1975年,1153页。。这段航程应主要是以航行为主,基本不在沿途进行交易(图6)。

从马六甲海峡的旧港开始,航路分为两条:一路从海峡南岸的佛逝国折向东南到今爪哇岛中部的的诃陵国,这是当时最重要的贸易路线,大量的丝绸、瓷器等中国物产运到爪哇岛,换回大巽他群岛东部地区岛屿所产的丁香油等香料和林产;另一路向西穿过马六甲海峡,在这里连接几处海港,特别是马来半岛克拉地峡的个罗国,也曾经是一个重要连接东西方的贸易中心,然后从胜邓洲(今苏门达腊岛西端的亚齐)穿过阿拉伯文献所说的“海尔肯得海”,到达狮子国(今斯里兰卡)⑧《新唐书》卷四三《地理志》七下:“佛逝国东水行四五日,至诃陵国(位在今印尼爪哇岛,宋以后称为阇婆),南中洲之最大者。又西出硖,三日至葛葛僧祇国(马六甲海峡南部不罗华尔群岛之一),在佛逝西北隅之别岛,国人多钞暴,乘舶者畏惮之。其北岸则个罗国(克拉地峡)。个罗西则哥谷罗国。又从葛葛僧祇四五日行,至胜邓洲(今印尼苏门达腊北部之亚齐)。又西五日行,至婆露国(印度尼斯亚西北巴罗斯)。又六日行,至婆国伽蓝洲(印度尼科巴群岛)。又北四日行,至师子国(斯里兰卡),其北海岸距南天竺大岸百里”。北京:中华书局,1975年,1153-1154页。。

从今斯里兰卡到印度次大陆的南端,即文中所说的“没来国”,然后沿印度西岸航行进入波斯湾,经霍尔木兹港(即文中所记之提罗卢和国一带),到达波斯湾主要港口城市巴士拉(即文中所述之乌喇国一带)和西拉夫(Siraf)一带⑨参见韩振华:《第八世纪印度波斯航海考》,香港:香港大学亚洲研究中心,1999年。,再经由幼发拉底河弗利拉河抵达阿巴斯王朝的都城巴格达(即文中所记缚达)(图7)⑩《新唐书》卷四三《地理志》七下:“(从狮子国)又西四日行,经没来国(南印度马拉巴尔,一说奎隆),南天竺之最南境。又西北经十余小国,至婆罗门(南印度)西境。又西北二日行,至拔飓国(印度纳巴河口布罗奇附近)。又十日行,经天竺西境小国五,至提飓国(印度河口巴基斯坦卡拉奇附近提勃尔),其国有弥兰太河,一曰新头河(印度河),自北渤昆国来,西流至提飓国北,入于海。又自提飓国西二十日行,经小国二十余,至提罗卢和国(波斯湾头伊朗阿巴丹附近),一曰罗和异国,国人于海中立华表,夜则置炬其上,使舶人夜行不迷。又西一日行,至乌剌国(奥波拉,在巴士拉东,一说在波斯湾头之奥布兰),乃大食国之弗利剌河(幼发拉底河),南入于海。小舟溯流,二日至末罗国(伊拉克巴士拉),大食重镇也。又西北陆行千里,至茂门王所都缚达城(伊拉克巴格达)”。北京:中华书局,1975年,1154页。。从广州到这里经历了87天的航程。

图6 《皇华四达记》所记广州到室利佛逝航线图

图7 《皇华四达记》所记室利佛逝到缚达航线图

以上从“没来国”至乌剌国,是唐人所说的“海东岸”,而自非洲大陆东岸北行至波斯湾沿海地区的路线则称为“海西岸”。贾耽也记述了“海西岸”的航线。从三兰国沿非洲东海岸到阿拉伯半岛,再沿半岛东岸进入波斯湾,与海东岸航线汇合于乌喇国(图8)[11]《新唐书》卷四三《地理志》七下:“自婆罗门南境,从没来国至乌剌国,皆缘海东岸行。其西岸之西,皆大食国,其西最南谓之三兰国(Samran)。自三兰国正北二十日行,经小国十余,至设国(南也门之席赫尔)。又十日行,经小国六七,至萨伊瞿和竭国(阿曼之卡拉特),当海西岸。又西六七日行,经小国六七,至没巽国(阿曼北部苏哈尔港)。又西北十日行,经小国十余,至拔离謌磨难国(巴林岛)。又一日行,至乌剌国,与东岸路合”。北京:中华书局,1975年,1154页。。海西岸航路之最南端为三兰国,关于三兰国的地点学界还有争议,张广达认为在今也门阿丹(Aden)[8],岑仲勉认为是达累斯萨拉姆(Dar es Salaam),此观点最为流行[9-10];贾耽记载这条航线的顺序是自南向北航行,所用时间为48天,因此,三兰位于今非洲东部的可能性很大,从考古发现看,非洲东部发现有唐代遗物的地点主要有坦桑尼亚的基尔瓦岛(Kilwa Island)[12]Chitick, N.(奇蒂克), “Kilwa—an Islamic Trading City on the Eastern Africa Coast”(基尔瓦—东非沿岸的一座伊斯兰贸易城市), The British Institute in Eastern Africa, Nairobi,1974.和肯尼亚沿海地区的拉姆群岛(Lamu Islands)[13]Mark Horton, “Sanga-The archaeology of a Muslim trading community on the coast of East Africa”, The British Institute in Eastern Africa, 1996, London and Nairobi. Neville Chittick, “Discoveries in the Lamu Archipelago”,in AZANIA, Volume II, 1967. pp37-67.。而内陆地区并未见早期中国瓷器的输入,因此东非的海岛地区才是三兰国的可能地点。因此,在9世纪时,中国的影响已达东非是有文献依据的。

图8 《皇华四达记》所记海西岸航线图

可知,到中晚唐时期的9世纪,中国通过海路的对外联系已经从东亚、东南亚诸国延展到西亚、中东和非洲的广大地区。然而,文献的记载可能会使人想到其来源于口耳相传,当时实际的交往范围还需要实物印证。

1.2 考古发现

发现于上述各地古代遗址中的中国古代瓷器是证明这种交往的实证材料,各地发现的瓷片可以告诉我们,当时航行所达的范围和规模。我们看到,不论是东亚,还是《皇华四达记》所记路线涉及的东南亚、西亚、中东到东非地区都发现了9—10世纪的中国瓷器,而且无一例外的都发现了越窑的瓷器。这里我们从东亚、东南亚、西亚、中东和非洲等几个区域各选择一个典型地点,来考察越窑瓷器在9—10世纪期间的外销情况。

(1)日本。日本学者所称的初期贸易陶瓷是指7—11世纪初销往日本的中国瓷器,据日本学者土桥理子的统计,日本出土初期贸易陶瓷的遗址有216处,出土各类陶瓷器2 800片左右。分布在南至冲绳县,北达秋田县的广大地区,包括都城、官衙、墓葬、聚落、寺院、集市、作坊、祭祀地等各种不同性质的遗址[14]土桥理子《日本出土的古代中国陶瓷》,《贸易陶瓷-奈良・平安的中国陶瓷》,奈良县立橿原考古学研究所附属博物馆,1993年。土桥统计的数据截止到1992年。另见苌岚《7—14世纪中日文化交流的考古学研究》,中国社会科学出版社,2001年。。其中出土越窑系青瓷的遗址有185处,出土越窑青瓷2 252片,约占总数的80.43%。根据土桥理子的研究,越窑青瓷的出土地点主要在京都和九州两地,京都出土越窑青瓷遗址有93处,约占全日本出土越窑系青瓷的遗址数的50%,共计550片,占全日本出土越窑系瓷片的24%;九州的遗址有92处,占全日本的约50%,共计1 702片,占全日本出土越窑青瓷的76%。这些瓷片的数据是经过拼对并已粘接好的器物数据,因而此数据接近个体数,统计时间截止到1992年。根据最新的不完全统计,全日本应该有超过200处遗址出土越窑系青瓷,出土总数应在3 000件片以上[15]津久井 骏:《越窑系青瓷在日本出土的数量分析》,《陶瓷考古通讯》,待刊。。

我们以福冈市鸿胪馆遗址和京都地区的考古发现为例。鸿胪馆大约存在于7—11世纪,是日本模仿唐朝“鸿胪寺”建立的外交机构,为太宰府所辖,主要是为了送迎遣唐使团和迎接唐、新罗使节及归化人而设。从1987年开始发掘,直至现在,出土了大量的中国瓷器,在发掘出土的早期中国陶瓷中以9世纪后期的越窑青瓷最多[16]田中克子,横田贤次郎:《太宰府·鸿胪馆出土の初期贸易陶磁の检讨》,《贸易陶瓷研究》(14),1994年。。有学者对鸿胪馆出土陶瓷做了简单的统计,指出鸿胪馆遗址所见中国陶瓷的窑口有越窑、定窑、邢窑、河南巩县窑、婺州窑、江苏宜兴窑、长沙窑、台州温岭窑等[17]《7—14世纪中日文化交流的考古学研究》,前揭注。。可见,日本学者所说的“越窑系青瓷”中可能还包括了一些周边地区的青瓷器物。根据已发表的报告书里的数据统计:1991年出土51片以上[18]《鸿胪館迹1》,福冈市埋藏文化财调查报告书第270集,福冈市教育委员会,1991年。,2004—2005年出土10片以上[19]大庭康时《鸿胪館迹15-平成14年度发掘调查报告书》,福冈市埋藏文化财调查报告书第838集,福冈市教育委员会,2005年。,2005年出土46片以上[20]《鸿胪館迹16-平成15年度发掘调查报告书》,福冈市埋藏文化财调查报告书第875集,福冈市教育委员会,2006年。,2006年出土51片以上[21]大庭康时《鸿胪館迹17-平成16・17年度发掘调查报告书》,福冈市埋藏文化财调查报告书第968集,福冈市教育委员会,2007年。,2009年出土186片以上[22]池崎让二,大庭康时《鸿胪館迹18-谷(掘)部分的调查》,福冈市埋藏文化财调查报告书第1022集,福冈市教育委员会,2009年。,可知这个遗址出土的越窑青瓷的数量达到近350片,是日本出土越窑青瓷最丰富的遗址。其中最令人印象深刻的是一件10世纪的越窑刻莲瓣纹碗,是同时期日本各个遗址中发现的中国瓷器中最精美的产品之一(图9)[23]《日本出土中国陶磁》,同 [4],图版11。。日本发现的这些越窑青瓷应该是前述取“东海道”与日本交往的见证。同时,统计数据表明,9—10世纪间,输往日本的中国瓷器中始终以越窑瓷器为大宗,说明了以越窑瓷器为主要货物的明州港可能是唐代沟通日本的最主要的港口,而越窑产区距明州最近,明州应是越窑瓷器主要的输入港。因此在日本发现的早期中国陶瓷中越窑瓷器占了绝对的多数,其贸易情况与东南亚及环印度洋地区有明显的差别。

图9 日本鸿胪馆遗址出土越窑青瓷刻莲瓣碗

(2)东南亚地区。这一地区发现的9—10世纪的中国瓷器数量较多,一个重要的特点是中南半岛地区的陆上遗址中出土不多,而以岛屿地区,尤其是印度尼西亚发现较多,可见,对所谓“南海诸国”的贸易中,在到达今苏门达腊岛以前,基本以航行为主,靠泊则以补给为主,并不开展实质性的贸易活动,完整的贸易活动发生在当时的海上贸易中间港——室利佛逝王国的都城巨港[24]Dashu Qin & Kunpeng Xiang, “Sri Vijaya as the Entrepot for Circum-Indian Ocean Trade: Evidence from Documentary Record and Materials from Shipwreck of the 9th-10th Centuries(《做为环印度洋贸易圈的中心港的室利佛逝:9-10世纪的文献记载及沉船资料》)”, in “ETUDES OCEAN INDIEN(《印度洋学》)” No.46-47,2011,Institute National Des Language et Civilizations Orientales(法国国立东方语言与文明研究所), 2012, pp 307-336.。可见9—10世纪中国与东南亚通过海路贸易的地点可能主要是印度尼西亚的苏门达腊和爪哇两岛。

11世纪以前,菲律宾群岛上发现的中国贸易品的数量还比较少,有可能是通过以爪哇为中心的转运贸易运达菲律宾的。福建沿海地区直航菲律宾的航线很可能是南宋以后才开通的。值得注意的是,在今中南半岛的西岸,即马来半岛的北端到泰国一带的部分遗址中[25]包括他胡亚(The Rua),阁孔扣(Ko Kho Khao),林门波(Laen Pho)和派洛(Prarot)等遗址,发现了9—10世纪的中国瓷器,包括长沙窑的瓷器。这些应该是贾耽所记的航线在穿越马六甲海峡以后停靠的地点,如个罗国等。东南亚地区开展的相关考古工作不少,但由于语言问题,向外界揭示的材料相对匮乏,不过,近年来,这一地区叠有重要的水下考古发现,发掘的沉船数量多,时代的分布也较均匀,成为我们了解这一地区外销瓷器,特别是外销的越窑瓷器规模和特点的主要依据,后文将专门展开讨论。

(3)西亚地区。瓷器出土相对分散,印度和伊朗有一些重要的发现,但可以确定为9—10世纪的尚较少,也比较缺乏发表的资料[26]W. Watson ed. “Pottery & Metalwork in T’ang China, their Chronology & External Relations”, Colloquies on Art & Archaeology in Asia, No. 1, London: University of London, Percival David Foundation of Chinese Art,School of Oriental and African Studies, 1070. J. D. Frierman, “T’ang and Sung Ceramics exported to the West in the light of Archaeological Discoveries”, Oriental Art, xxiv, pp. 195-200.。日本学者曾在20世纪末在印度西海岸和斯里兰卡的一些遗址组织过一定规模的调查,大体上在印度西海岸发现的中国瓷器以宋元时期以及更晚的器物为主,而在斯里兰卡则发现了一些9—10世纪的器物,包括越窑瓷器[27]Noboru Karashima ed., “In Search of Chinese Ceramic-shards In South India and Sri Lanka”, Taisho University Press, 2004, Tokyo.。这一结果与文献记载的情况大致相符,狮子国(斯里兰卡)是贾耽所记海东岸航路上的一个贸易中转地点,发现早期的瓷器在意料之中;而印度西海岸的情况应与中南半岛的情况相似,货船离开狮子国后主要是在航行,直至波斯湾,也就是贸易的目的地,才会开展贸易,因此在伊拉克境内的巴士拉等地都发现有早期的中国瓷器。在诸多遗址中,伊拉克的萨玛拉遗址(Samarra)比较重要。

萨玛拉遗址位于底格里斯河东岸,距巴格达125 km。由于哈里发与巴格达民众的冲突,阿巴斯(Abbasids)王朝于836—892年迁都到此地,有8位哈里发以此地为都城,是西亚地区最重要的城市遗址。阿巴斯王朝的都城迁回巴格达后,这里还有很长时间是一个重要的经济中心和制瓷中心。这处遗址在20世纪开展了3次大规模的考古发掘,1911—1913年弗里德里克.萨勒(Friedrich Sarre)、恩斯特.赫茨菲尔德(Ernst Herzfeld)在此进行了发掘;以后在1936—1939年、1963—1964年由伊拉克政府文物局进行了发掘[11]。出土了数量庞大的波斯陶器和中国唐代的陶瓷器,主要品种有越窑青瓷、北方地区的白瓷器(主要被认为是邢窑白瓷)、唐三彩器物、白釉绿彩瓷器、低温绿釉器物和少量的长沙窑瓷器[12-13]。根据弗里德里克.萨勒的报告,越窑瓷器主要是9世纪后期到10世纪的,即萨玛拉用作都城的较晚的时期及返迁以后,有高足带花瓣口的碗,并有较粗的细线划花装饰(图10、图11)[28]图10,图11来自“Die Keramik Von Samarra”, Ibid. Tafel. XXⅢ, XXⅤ.。

图10 伊拉克萨玛拉遗址出土越窑碗

图11 伊拉克萨玛拉遗址出土越窑碗

(4)中东地区。这里一向倍受学者们的关注,近年来考古发掘、调查工作相沿不断,发现中国瓷器的遗址遍布波斯湾沿岸和阿拉伯半岛,其中不乏精美的越窑瓷器,但以10世纪的器物为多[29]Michèle Pizazzoli-t’ Serstevens, “A Commodity in Great Demand: Chinese Ceramics Imported in the Arabo-Persian Gulf from the Ninth to the Fourteenth Century”, in Oriente, 8, April 2004, pp26-38.。从时间延续之长,输出规模之大和品种的丰富程度看,还是以埃及的福斯塔特(Fustat)遗址最为重要。福斯塔特遗址位于今开罗市的南部,是旧开罗遗址,为埃及伊斯兰时期最重要的城市之一,始建于公元842年;1168年在第二次十字军东征时,法蒂玛王朝(Fatimids)的统治者自己将此城烧毁。对福斯塔特遗址的发掘从1912年开始,大约延续了近一个世纪,先后有埃及文物局、开罗美国研究中心、日本早稻田大学和开罗法国考古研究所等单位多次对此遗址进行过发掘,出土了大量的遗物,其中以当地生产的陶瓷为主,中国瓷器的数量大约有2万件左右。笔者在1994年曾对此遗址出土的中国陶瓷进行过调查[14],结合以前由小山富士夫率队所开展的大规模调查所刊布的资料[30]出光美术馆:《陶磁の东西交流——エジプト·フスタート遗迹出土の陶磁》,出光美术馆,1984年,东京。Tsugio Mikami, “Chinese Ceramic from Medieval Sites in Egypt”( 埃及中世纪遗址中的中国瓷器),in Bulletin of the Middle Eastern Cultural Center in Japan, vol. 2,1988. 此文有笔者的译文,见《中国古陶瓷研究》第五辑北京:紫禁城出版社,1999年,173-178页。,大体可以确定这里9—10世纪的中国瓷器以浙江越窑的产品为多[31]陈信雄:《唐代中国与非洲的关系——间接而强势的海路贸易》,载吴剑雄主编:《中国海洋发展史论文集》,第四辑台北:中央研究院中山人文社会科学研究所,1991年,145-151页。本文统计了已发表的阿里·巴赫伽特(Ali Bahgat)主持的1912年到1920年的发掘资料,埃及美国研究中心(American Research Center in Egypt)1964-1978年的发掘资料,作者统计,福斯塔特发现的越窑瓷器共计229片,大大多于位居第二的11片邢窑瓷片,造型主要是碗。然而,作者未能收集1960年代埃及文物局10年发掘的资料和日本早稻田大学1978—1985年间的发掘资料以及开罗法国研究所1980年代后期的发掘资料,但仍然能够反映福斯塔特出土中国瓷器的基本情况。,另外还有一定数量的白瓷产品[15],这两样产品占了大宗。目前所见最有意义的资料是1995—2001年,日本与埃及政府考古厅合作编辑福斯塔特遗址出土文物综合目录,中国陶瓷部分由长谷部乐尔、手冢直树和弓场纪知负责。东亚陶瓷器经过分类挑选共计12 705片。唐、五代时期瓷器发现有邢窑白瓷、越窑青瓷、长沙窑和巩县窑产白釉绿彩器,其中长沙窑有10片,北宋时期越窑青瓷的数量明显增加,有4类装饰技法,数量达941片,在早期阶段各类中国瓷器中数量最多[16]。从出土瓷片看,其时代主要是9世纪后半到11世纪中叶的,其中又以10世纪后半叶到11世纪中叶的产品为多(图12、图13)[32]《陶磁の东西交流——エジプト·フスタート遗迹出土の陶磁》,前揭注,图版182,183。。

图12 埃及福斯塔特遗址出土越窑瓷器

图13 埃及福斯塔特遗址出土越窑瓷器

(5)东非地区,以东非肯尼亚的拉穆群岛为例。肯尼亚的拉穆群岛应该是唐代文献提及的最远的地区,这里分布着许多斯瓦希里(Swahili)文化的遗址,部分遗址经过了正式的考古发掘。如帕泰岛上(Pate)的上加遗址(Shanga)遗址,1980—1988年,英国人马克·霍顿(Mark Horton)先后对上加遗址进行了6次考古发掘[33]Mark Horton, “Sanga-The archaeology of a Muslim trading community on the coast of East Africa”, The British Institute in Eastern Africa, 1996, London and Nairobi.。曼达(Manda)岛上的曼达遗址,英国人詹姆斯·科克曼(James Kirkman)于1966年对此地进行了发掘[34]Neville Chitticck, “Manda-Excavations at an Island Prot on the Kenya Coast”, The British Institute in Eastern Aftica, Nairobi, 1984.,另外还有东多(Dondo)、西游(Siu)、塔卡瓦(Takwa)和帕泰(Pate)等遗址[35]Neville Chittick, “Discoveries in the Lamu Archipelago”, in AZANIA, Volume II, 1967. pp37-67.。其中最大的,考古工作做得最充分的聚落遗址就是上加遗址。2006年中国考古工作组对这个遗址出土的中国瓷器进行了调查,检视瓷器335件片,发现了部分9—10世纪的瓷器,主要的种类有越窑、长沙窑、北方白瓷和广东地区的青瓷产品等几类瓷器[36]秦大树,王光尧,刘岩:《2006年度肯尼亚陆上考古工作组工作报告》,国家文物局汇报资料。。其中越窑瓷器的输入时间大体从850—920年的第三期开始,晚于上加发现的长沙窑瓷器;第四期(920—1 000年)为盛(图14),持续输入到北宋中后期(图15)。其输入的时间状况与后文所述的特点相同。

图14 肯尼亚拉穆群岛上加遗址出土越窑瓷器

图15 肯尼亚拉穆群岛上加遗址出土越窑瓷器

综上,如果以《皇华四达记》记载的航行路线为参照,该书记载的地点大体都发现了9—10世纪的中国瓷器,而且基本都出土了较多数量的越窑瓷器。越窑外销的范围涵盖了东亚、东南亚、西亚中东地区到东非的当时海上贸易圈内的所有地点,是当时最为流行的一类海上贸易的商品。有学者对中东到东非地区出土中国瓷器的遗址进行了梳理,可以看到,8—10世纪从南中国海到环印度洋地区海上贸易路线的远端地区,出土中国瓷器的遗址是非常普遍、密集的,其中多数遗址都出土有越窑青瓷或广东地区青瓷器(图16),可见越窑瓷器的销售是十分普遍的[37]此图根据赵冰女士文章中的图加工而成,见BING ZHAO, “Global Trade and Swahili Cosmopolitan Material Culture:Chinese-Style Ceramic Shards from Sanje ya Kati and Songo Mnara (Kilwa, Tanzania)”, Journal of World History, Vol 23, No. I, 2012, pp41-85.。

图16 西印度洋地区发现越窑青瓷遗址分布图

2 越窑外销的规模

由于各地发掘的规模不同,发现的越窑瓷器的数量也有很大的不同。再者,各个遗址延续的时间不同,作为统计基数的出土中国瓷器的总数也有所不同,但总的说来,8—10世纪出土的中国瓷器的数量还比较少。根据对西亚、中东到东非的29处经过考古发掘的古代遗址中出土瓷器的分类总结和计,表明出土的中国瓷器在各遗址出土陶瓷器的总数中占比不超过5%,9-10世纪的中国瓷器的数量就更少了,这当中出土的越窑瓷器的数量不多,其中出土1~5件(片)越窑瓷器的有18处遗址,出土6~10件的有3处遗址,出土11~20件的有5处遗址,出土21~50件的有3处遗址,出土50件以上的有2处遗址[38]此数据根据赵冰文章所引资料进行再统计得出。见BING ZHAO, “Global Trade and Swahili Cosmopolitan Material Culture: Chinese-Style Ceramic Shards from Sanje ya Kati and Songo Mnara (Kilwa, Tanzania)”, Journal of World History, Vol 23, No. I, 2012, pp41-85.,越窑瓷器在所有出土中国瓷器的遗址中在所有出土中国瓷器中的占比均不大,这一比例大体在10%以下[39]H 发现1~5件越窑瓷器的有Minab(米纳布)、Tavuneh、 Gurzeh(吉萨)、 Neran、 Dayyir、Bibi Khatoun、Bushehr(布什尔)、Ali Est、 Shihr、Soqotra、Kiungamwini、Shanga(上加)、 Gedi(格迪)、Kimimba、Mpiji、Unguja Ukuu、 Dembeni、Mahilaka等遗址,在Shanga出土的共计约20余万陶瓷片中有240件中国瓷器,其中越窑青瓷占所发现中国瓷器的比例约为0.4%~2.1%。发现有6~10件越窑瓷器的有Mafruban、Kush、Ayla等遗址,在Banbhor、Ratto Kot、Ruvan、Ziarat、Fostat等遗址发现了约11~20件越窑青瓷;在Siraf、Soha、Sharma遗址发现的越窑瓷器约在21~50件,其中Sharma遗址发现的中国瓷器有1 330余件,占全部瓷器数量的3.75%,越窑青瓷占该遗址所发现中国瓷器的1.6%~3.7%;Manda(曼达)、Sanje ya Kati(桑杰亚卡提)遗址发现的越窑青瓷数量较多,数量在50件以上;在Sanje ya Kati遗址中发现的中国瓷器数量为126件,其中有约五分之二的中国瓷器为越窑青瓷。这个遗址的时代比较短暂,越窑瓷器出土的比例大体代表了9—10世纪输出的特点。;出土数量最多的是埃及福斯塔特遗址,共出土941件,占这个遗址出土中国瓷器总数12 705件的7.4%。如前所述,福斯塔特遗址始建于9世纪中叶,兴旺时期在10世纪,而越窑输出的高峰恰好在10世纪后半叶,因此这个遗址中出土的长沙窑瓷器仅有10件,而越窑瓷器却有近千件。

然而,如果根据这些古代遗址中出土越窑瓷器的数据认定越窑的输出规模较小是片面的,这个时期,特别是10世纪后半叶,越窑的输出规模是相当大的。值得庆幸的是,近年来发现的井里汶沉船(The Cirebon Shipwrek)提供了当年越窑瓷器外销规模之盛况。

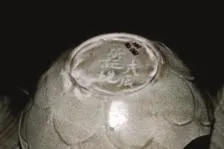

井里汶沉船发现于爪哇北岸井里汶外海100 nmi处,54 m深的水下,2003—2005年,印尼的有关机构与西方的水下考古机构合作,对这条沉船进行了发掘,出土遗物的总数达到49万余件[17]。其中最重要的是来自中国的文物,包括30余万件各类瓷器,大量铅钱、铜币,数目不详的银锭,成批铜镜、铁锭、铁锚、漆器等,此外,还有来自马来半岛、苏门答腊、泰国、斯里兰卡、中东叙利亚或波斯乃至东非地区等几乎包括了印度洋周边地区贸易圈内的各式遗物,亦有内陆地区阿富汗或缅甸来的货物;船货中包括了日用器皿,生产加工用的玻璃、宝石、金属铅、锡等大量生产原料,还有一些可能是船员或搭船乘客的随身用品、宗教用具等以及树脂香料、犀牛牙等自然属性的货物[40]Horst Hubertus Liebner, “The Siren of Cirebon: A Tenth-Century Trading Vessel Lost in the Java Sea”. PhD thesis, University of Leeds, 2014.。船货来源覆盖面积之大,货物种类之丰富,在所有的沉船当中是十分少见的[18]。由于其中的一只越窑刻花莲瓣碗上的“戊辰徐记烧”划刻铭款(图17),加之与其他考古材料的对比,大体可将这批出水瓷器的年代定在10世纪后半叶[5,19]。在这些船货中最重要的当属多达30余万件的中国瓷器,其中又绝大多数是越窑瓷器(图18),尽管目前还没有准确的统计数字,但根据打捞公司的报告,在出水的49万多件片器物中,中国瓷器占了75%。其中除了少量白瓷器以外,绝大部分是越窑青瓷器,数量应在30万件以上。试想,仅仅在一条前往爪哇东部诃陵国的商船上,就出水了多达30余万件越窑瓷器,而且其中包括了碗、盘、托盏、杯、瓶、罐、盒、炉、等多种器形,包括以前主要在北方窑口发现的鸡冠壶(图19)和仿金银器造型的器物等,划、刻、印、镂、贴塑(图20)等今天所知的10世纪越窑的所有装饰技法一应俱全,装饰纹样更是丰富多彩,许多纹样超过了我们今天对北宋初期越窑纹样的认识(图21)。井里汶沉船中出水的大量越窑瓷器成为诠释10世纪后半叶越窑生产规模的最有力证据,表明在10世纪后半叶越窑的外销达到了极大的规模。

图17 井里汶沉船出水的部分越窑瓷器

图18 井里汶沉船出水的部分越窑瓷器

图19 井里汶沉船出水越窑鸡冠壶

图20 井里汶沉船出水越窑划花、贴花杯

图21 井里汶沉船出水越窑细线划花婴戏纹盒

3 相关问题的讨论

(1)从黑石号(Batu Hitam Wreck)、印坦沉船(Intan Wreck)和井里汶沉船看越窑瓷器外销的变化。20世纪以来,在环印度洋地区的许多古代遗址的考古发掘中,发现了晚唐、五代到北宋初期的中国外销瓷器,有学者们将这一时期发现的从东南亚、西亚、中东直至东非的中国陶瓷总结为“四组合”,即长沙窑瓷器、越窑青瓷、邢窑白瓷和广东地区的青瓷[20],现在通过几条沉船中出水器物的判别,我们对所谓“四组合”的产地问题有了新的认识,如,关于邢窑白瓷,通过黑石号出水的器物,现在可以比较清楚地认识到,其中包括了河南巩义窑、相州窑的产品及河北邢窑的白瓷等,“四组合”中的白瓷应该是代表北方地区的多个瓷器产区的产品,而其中巩义窑占了最重要的地位,邢窑的产品则相对较少。同时,四组合中的越窑青瓷也代表了较宽泛的概念,以日本福冈市鸿胪馆遗址出土的资料为例,就还有温岭窑、婺州窑、江苏宜兴窑等南方青瓷产品[21]。由于人们不能清楚地判别出不同的窑口,所以笼统的以越窑或越窑系青瓷称之。以往由于缺少纪年材料,很难判断在9—10世纪中国瓷器外销当中各窑口之间所占比例的变化,而这一变化不仅反映了某一瓷器产地生产状况的发展和变化,也反映了主要外销港口地位的兴衰问题,这实际上是比仅仅了解某个遗址出土了哪几类瓷器重要得多的议题。

近年来,连续发现并发掘的沉船遗物,使我们对这个问题开始有了比较清楚的认识。1998年在印尼勿里洞海域(Belitung)发现的黑石号沉船,出水瓷器67 000余件,是唐代瓷器在海外最大的一次发现,资料也最齐备完整。根据出水的纪年瓷器,沉船的年代应为唐宝历二年(826年)[41]沉船出水的器物中有一件长沙窑青釉褐彩碗,碗外部釉下划刻铭文:“宝历二年七月十六日”。经过与其他考古材料的比较,证明船货的年代与这个纪年大体相符。谢明良:《记黑石号(Batu Hitam)沉船中的中国瓷器》,《美术史研究集刊》第十三期,2002年,1-60页。。出水的器物主要是湖南长沙窑的瓷器(图22),另外还有一定数量的浙江越窑器物,北方地区的白瓷(包括白釉绿彩器)和广东地区的青瓷产品。黑石号出水器物中正式登记在案的瓷器多达67 000余件,这些瓷器中绝大部分是长沙窑瓷器,越窑瓷器的数量约为200件,尽管有一些如多曲长杯(图23)、带细线划花的方盘(图24)、注壶、渣斗、穿带瓶(图25)、熏炉(图26)等精美的器物,但数量并不多,在6万多件出水的瓷器中所占的比例仅为0.2%。这实际上反映出当时在东南沿海地区最重要的外销港口是扬州港。又因为所有的长沙窑瓷器都是整齐地存放在广东地区产的大缸中装船的(图27),因此推测这条沉船离开的中间港(位于今苏门答腊岛上的室利佛逝王国的都城旧港)在9世纪前半叶的时候并没有数量较多的越窑瓷器,越窑瓷器在这个时期还处于外销的初期阶段,数量远远少于长沙窑。

图22 黑石号沉船中出水的长沙窑瓷器

图23 黑石号沉船出水越窑青瓷多曲长杯

图24 黑石号沉船出水越窑青瓷细线划花委角方盘

图25 黑石号沉船出水越窑青瓷穿带瓶

图26 黑石号沉船出水越窑青瓷熏炉

图27 黑石号沉船出水广东产青瓷大罐

1997年发现的位于雅加达以北150 km印坦油田附近的一条沉船,被称为印坦沉船,这条船的时代根据出水银挺上的刻款和其他资料,发掘报告认为,应是918—960年,并有可能晚到960年之后数年[42]Flecker, Michael, “The Archaeological Excavation of the Tenth Century Intan Shipwreck, Java See, Indonesia”,Oxford: BAR International Series 1047, 2002, pp101.。杜希德、思鉴通过对沉船出水银锭产地的研究和对陶瓷的观察,认为其时代应为930—970年之间,即南汉王朝覆灭之前[22]。笔者从出水瓷器判断,大体可以将印坦沉船视为10世纪中叶的沉船。其中也出水了大批的中国瓷器,除去早期被打捞的器物,正式发掘登记的瓷器数量是7 309件,但其中广东产的青黄釉小罐(包括一种四平耳小罐,图28)就有4 855件,占了66.4%。剩余的器物中以越窑青瓷为主(图29、图30),还包括了少量青白瓷、白瓷、东南亚产的细陶器和中东产陶器[43]Flecker, Michael, Ibid., pp121.。因此,越窑瓷器所占的比例约在20%~30%之间。可以看到,印坦沉船中越窑瓷器所占的比例已经大大增加了,根据发掘者研究,这些越窑瓷器应该是供上层人士使用的,而广东产的小罐主要是供中上阶层人士使用的。从印坦沉船出水的大量银锭和钱币看,主要货物来自南汉控制的广州港。印坦沉船还出水了一些安徽繁昌窑的产品及少量北方系的白瓷器,其应是通过长江水道经扬州或其他周边港口出口的。这说明在10世纪中叶,扬州港尽管已经衰落,但可能仍在使用。当时最活跃的港口应该是分别被吴越国和南汉国掌控的明州港(今宁波)和广州港。

图28 印坦沉船出水青瓷小罐

图29 印坦沉船出水越窑青瓷镂空枕

图30 印坦沉船出水越窑青瓷双鱼尊

井里汶沉船的时代恰好排定在10世纪后半叶,大体在印坦沉船之后不久。根据发掘报告,在出水的49万多件片器物中,中国瓷器占了75%。其中除了少量白瓷器以外,绝大部分是越窑青瓷器,数量应在30万件以上,是这条前往爪哇东部诃陵国的货船中最重要的货物。发掘时发现,这条船装船的方式与黑石号不同,是在船舱内先于龙骨间放置短木方,所有的越窑碗盘类器物都一排排整齐地架放在木方间(图31)[44]Horst Liebner, “The Siren of Cirebon: Excavation of a 10th Century Trading Vessel Lost in the the Java Sea”,Paper presented on the “Symposium on Chinese Export Ceramics Trade in Southeast Asia”, organized by Asian Research Institute, National University of Singapore, 12-14th, March, 2007. 在这篇文章里Dr. Liebner 指出这艘船的航线是在邦加角(Bangka cape)与爪哇东部政治中心的连线上,表明这条船的始发港口很可能是苏门答腊岛上的旧港(Palembang)。,是明显的初始装船状态。出现这种情况意味着两种可能:第一,这条船最初的装货港口就是明州港;第二,在南中国海到波斯湾贸易圈中最重要的中转港口——旧港的诸多存放来自中国和中东货物的库房当中,应该有一个大规模存放越窑瓷器的库房,因此可以以数十万件的规模装运越窑瓷器[45]Munoz Paul Miche, Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula, Editions Didier Miller Pte Ltd, 2006, p.120. 关于巨港作为中转港口并建立了许多库房的问题另见袁旔:《室利佛逝及沉船出水的密宗法器》,《故宫博物院院刊》2007年6期,141-144页。。

图31 井里汶沉船装载瓷器情况复原图

由上述3条重要的9—10世纪的沉船资料可以看到,9世纪前半叶越窑瓷器的外销还十分有限,最重要的外销瓷器是长沙窑瓷器和广东产青瓷。最迟到10世纪中叶,长沙窑就已经完全退出了外销瓷器的行列,而以越窑瓷器和广东产的青瓷为主。到了10世纪后半叶,越窑瓷器一跃成为陶瓷外销最主要的产品,是当时中国向海外输出量最大的一类瓷器。

(2)越窑外销规模变化所反映的体制问题。五代时期,小国林立,发展经济成为立国之本,沿海地区的吴越、闽和南汉等小国都把发展海上贸易作为地方经济发展的重点。钱镠为了巩固其在两浙十三州的统治,大力发展海上贸易,不仅通过海路发展与中原地区的贸易[46]事见《旧五代史》卷一○七《汉书九》,中华书局,1974年,1415页。,还开拓了与南海地区的贸易,并以海上贸易所入供奉中原王朝[47]《旧五代史》卷一三三《钱镠传》: “镠虽季年荒恣,然自唐朝,于梁室,庄宗中兴以来,每来扬帆越海,贡奉无阙,故朝中亦以此善之”,中华书局,1974年,1771页。,到五代中期的钱佐时“航海所入,岁贡百万”[48]《旧五代史》卷一三三《钱佐传》,1774页,中华书局,1974年。,规模已相当可观。北宋初期,钱俶恭谨地保持着与强大的宋王朝的关系,大量地、不间断地向北宋王朝供奉各种吴越国的物产,其中除了精美的“越器”“金扣越器”等本地物产外,还有一些两浙地区并不出产的“香料、犀角、玳瑁”等物,应该主要是通过与东南亚地区贸易所获[49](宋)佚名:《吴越备史补遗》记:“王自国初供奉之数无复文案,今不得而书。唯太祖太宗两朝入贡记之颇备,谓之《贡(供)奉録》,今取其大者,如赭黃犀帶、龍鳳、龜魚、仙人、鰲山、寳樹等通犀帶,凡七十餘條,皆世希(希世)之寳也,玉帶二十四,紫金獅子帶一(条),黃金九萬五千餘兩,銀一百一十萬二千餘兩,綾羅錦綺二十八萬餘疋,色絹七十九萬七千餘疋,金飾玳瑁器一千五百餘事,水晶、瑪瑙、玉器凡四千餘事,珊瑚樹一,高三尺五寸,金银饰陶器一十四万(余)事。”文渊阁《四库全书》本,台北:商务印书馆影印本,1983年版,464冊,589页。按:括号内为参照学津讨原本校改。《丛书集成初编》中收录的学津讨原本(中华书局,1991年,3846册,331页)记“金银饰酒器一十四万余事”,实误。相同的记载还见于(宋)袁褧:《枫窗小牍》和(清)吴任臣:《十国春秋》,均参照《供奉录》所记,应无误。。晚唐时期东南最重要的港口扬州,因五代战乱造成的“江淮不通”而衰落[50]《新五代史》卷三十《刘铢传》,中华书局,335页。,也为吴越国的海上贸易提供了机遇。因此,在宋初“吴越归地”后,宋王朝很快就在杭州和明州建立市舶司[51]据日本学者藤田丰八推测,北宋在两浙建立市舶司的时间可能始于太平兴国三年(978年)吴越归地之时。见(日)藤田丰八著,魏重庆译:《宋代之市舶司与市舶条例》,北京:商务印书馆,1936年,37页。,继续大规模地,或者以更大的规模输出越窑瓷器,开展海上对外贸易[52]《宋史》卷一八六《食货志》下八·互市舶法》:“(开宝)四年,置市舶司于广州,后又于杭、明州置司。凡大食、古逻(秦按:疑为暹逻)、阇婆、占城、勃泥、麻逸、三佛齐诸蕃并通货易,以金银、缗钱、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀象、珊瑚、页琥珀、珠琲、镔铁、鼊皮、玳瑁、玛瑙、车渠、水精、蕃布、乌樠、苏木等物。”中华书局,4558-4559页。。井里汶沉船沉没的时代很可能是北宋在两浙建立市舶司以后[53]井里汶沉船的船货与黑石号沉船的主要不同是其表现出了时代的延续性,从现在对越窑的分期研究成果看,出水的越窑瓷器的时代似乎包括了从10世纪前半到10世纪末的器物,因此,“戊辰”纪年并不能准确地反映沉船的年代,只能说明沉船的时代晚于公元968年。。沉船中的船货充分体现了两浙地区10世纪后半叶以越窑瓷器为龙头的瓷器贸易之盛况。有学者认为,宋初设立的两个最重要的市舶司——广州市舶司和两浙市舶司在管理功能上是有分工的,广州市舶司主要是管理海外来的舶商,而两浙市舶司主要管理境内舶商的出海[23]。根据是《宋会要辑稿》记载:“自今商旅出海外番国贩易者,须于两浙市舶司陈牃,请官给券以行,违者没入其宝货。”[54]《宋会要辑稿》职官,四四之二,北京:中华书局,1952年。井里汶沉船中的越窑瓷器使我们对这一记载和这种分工有了进一步的认识,其实际表明了两浙地区的越窑瓷器在当时贩出的货物中占有最重要的地位,中国贩往海外的主要货物就是越窑瓷器,因此两浙市舶司主要管理的内容很可能就是向外运销的瓷器。我们还看到,井里汶沉船出水的越窑瓷器在器物造型的丰富和装饰纹样的多样性上,都很大程度上超出了人们以往对越窑的认知,换一个角度来思考,我们以往总是从晚唐时期的文献出现“秘色瓷”这一称谓,以及文献中不断强调的秘色瓷是钱氏有国时期的供奉之物这类记载中,自然而然地认为晚唐、五代时期是越窑生产的最高峰时期,但今天我们根据井里汶沉船的船货,是否可以提出,越窑真正的生产顶峰时期应该是在10世纪后半叶的五代末到北宋早期?唐代以来广泛出现的以商品生产为目的的窑场,其真正的兴盛取决于广泛的需求和畅通的市场,因此,销往海外是这一生产高峰形成的主要动因之一。

(3)从井里汶出水的越窑瓷器与国内一些皇家遗迹中出土的越窑瓷器的比较,探讨当时越窑的生产性质和所反映的问题。井里汶沉船中出水了几件划花龙纹的大盘(图32)[55]Horst Hubertus Liebner, “The Siren of Cirebon: A Tenth-Century Trading Vessel Lost in the Java Sea”. PhD thesis, University of Leeds, 2014, p144, fig. 22-79.,其与目前北宋皇陵区发掘的唯一的陵墓——北宋咸平三年(1000年)元德李皇后陵中出土的一件龙纹大盘几乎完全相同(图33)[56]河南省文物研究所,巩县文物保管所:《宋太宗元德李后陵发掘报告》,《华夏考古》1988年第3期,第36-39页。。沉船中出土的罍子与李后陵中出土的也十分相似(图34、图35),这类罍子常常在一些高等级的遗迹中发现,如临安市五代天福四年马氏王后康陵也出土有数件倭角方形的罍子。

图32 井里汶沉船出水越窑青瓷划花龙纹大盘

图33 北宋元德李皇后陵出土越窑龙纹大盘

图34 元德李皇后陵出土越窑套盒(罍子)

图35 井里汶沉船出水越窑罍子

另外,沉船中还出水了一些普通遗址中比较少见的摩羯形酒船和龟榼等器物[57]扬之水:《对沉船中几类器物的初步考订》,《故宫博物院院刊》2007年第6期,第115-124页。。总体上看,器物种类上表现出了较高的等级,质量亦多属上乘。李后陵中出土的精美越窑瓷器和定窑瓷器被认为是北宋早期的贡御用瓷。同样造型、纹样和质量的器物同时出土于皇后陵和外销的货船中,应该能说明两个问题。

第一,10世纪后半叶越窑生产的最精美的产品,既被选来用于贡御,也被用来作为外销产品,可以看到,当时经常选择质量最好的、最高档的瓷器用于外销,这一点笔者在调查埃及福斯塔特遗址出土的中国陶瓷时就已注意到了[24],弗莱克(Flecker)在讨论印坦沉船出水的越窑瓷器时指出,越窑类青瓷应主要供给上层和贵族阶层使用。同时,唐代后期中国开始形成,并不断增长的对东南亚地区物产的需求,如香料、犀角、玳瑁等,中国商人不得不用大量的贵重资源,如丝绸和钱币等,去换取这些物品。由于晚唐五代钱荒的出现和政府严格的禁铜政策,使用瓷器替代钱币作为交换物品成了一种很好的选择,这也是瓷器产量增加,质量提高,甚至政府推进瓷器质量提高的重要原因。因此,在选择外销产品时,选出最精美的产品,以等重物品中最具价值的器物来换取中国需要的各种珍异物品,这是在对南海地区贸易中形成的一种带有习惯性的做法。因此,最精美的器物出现在商船上也就不足为奇了。

第二,越窑在北宋初明确的是贡御的窑场[58](宋)乐史:《太平寰宇记》卷九十六:“(越州)土产:绯纱、甆器、越绫(小注:已上贡)……。”中华书局据日本宫内厅书陵部所藏宋本影印本,2000年版,108页。,而且是一种设窑务并派官监烧的管理体制[59](宋)周密:《志雅堂杂钞》卷五《诸玩》:“大宋兴国七年岁次壬午六月望日,殿前承旨监越州瓷窑务赵仁济再修补”《四库全书存目丛书·子部·杂家类》,涵芬楼影印清道光十一年六安晁氏本,齐鲁书社,1995年,101册,368页。这是记录一件古琴修补的题记。但提供了当时监越窑窑官的官称。。但是,御用的瓷器与外销的瓷器造型、纹样相同,亦有两种可能:①当时御用的瓷器并无特别的要求和样式[60]也就是至少在当时没有现在常常被学者们所不断提起的所谓“制样须索”。这并不是说当时不流行“样”,其实,太祖时选禁军还有“兵样”,只是当时的瓷器可能还没有“样”。,只是选取优质的器物而已,因此,同样的器物在贡御以外,也可用作商品外销;②当时设置的瓷窑务很可能与大规模生产外销瓷器有关,是政府实行专卖制度的一种管理机构。这一点与印坦沉船出水的刻有:“盐务银”“盐税银”铭文的银锭有某些相似之处[61]《沉船遗宝:十世纪沉船上的中国银锭》,参见[22]。。或许,越州的瓷窑务既大量生产外贸瓷器,也承接为宫廷烧制瓷器。

结论是越窑当时设官监烧,但可能并无专门的窑场,也没有所谓的“样”,而可能是一种选择精品的方式。官方对越窑生产的监管同时肩负着贡御和外销的瓷器生产的任务,10世纪后半叶越窑的外销具有官作的某些性质。

[1]秦大树,谢西营.八月湖水平,涵虚混太清:越窑的历史与成就[M]//秦大树,陈国桢.叠翠:浙东越窑青瓷博物馆藏青瓷精品.北京:文物出版社,2013:8-65.

[2]秦大树.中国古代陶瓷外销的第一个高峰:9—10世纪陶瓷外销的规模和特点[J].故宫博物院院刊,2013(5):32-49.

[3]Daegu National Museum.Chinese ceramics in Korean culture[M].首尔:艺脉出版社,2004.

[4]长谷部乐尔,金井敦.日本出土中国陶磁:中国の陶磁⑦[M].东京:平凡社,1995:95-96.

[5]秦大树.拾遗南海补阙中土:参观井里汶沉船的出水瓷器[J].故宫博物院院刊,2007(6):91-101.

[6]爱德华.谢弗.唐代的外来文明[M].吴玉贵,译.西安:陕西师范大学出版社,2005.

[7]桑原骘藏.唐宋时代中西交通商史[M].冯攸,译.上海:[s.n.],1930.

[8]张广达.海舶来天方,丝路通大食:中国与阿拉伯世界的历史联系的回顾[M]//周一良.中外文化交流史.郑州:河南人民出版社,1987:743-801.

[9]岑仲勉.自波斯湾头至东非中部之唐人航线:中外史地考证(下册)[M].北京:中华书局,1962.

[10]陈佳荣,谢芳,陆峻岭.古代南海地名汇释[M].北京:中华书局,1986.

[11]三上次男.陶瓷之路[M].李锡经,译.北京:文物出版社,1984.

[12]FRIEDRICH S.Die Keramik Von Samarra[J].The Burlington Magazine for Connoisseurs,1926(1):48-49.

[13]延斯.克勒格尔.1911—1913年萨玛拉出土的中国白瓷[M]//上海博物馆.中国古代白瓷国际学术研讨会论文集.上海:上海书画出版社,2005:184-190.

[14]秦大树.埃及福斯塔特遗址发现的中国瓷器[J].海交史研究,1995(1):79-91.

[15]弓场纪知.埃及福斯塔特遗址出土的晚唐至宋代白瓷[M]//上海博物馆.中国古代白瓷国际学术研讨会论文集.上海:上海书画出版社,2005:179-182.

[16]弓场纪知.福斯塔特遗址出土的中国陶瓷:1998—2001年研究成果介绍[J].故宫博物院院刊,2016(1):120-132.

[17]AGUNG A.井里汶海底10世纪沉船打捞纪实[J].故宫博物院院刊,2007(6):151-154.

[18]李旻.10世纪爪哇海上的世界舞台:对井里汶沉船上金属物资的观察[J].故宫博物院院刊,2007(6):78-90.Horst Liebner, The Siren of Cirebon: A Tenth-Century Trading Vessel Lost in the Java Sea.Leeds:Phd Dissertation, The University of Leeds, 2014.

[19]沈岳明.越窑的发展及井里汶沉船的越窑瓷器[J].故宫博物院院刊,2007(6):102-106.

[20]马文宽.长沙窑瓷装饰艺术中的某些伊斯兰风格[J].文物,1993(5):87-94.

[21]苌岚.7—14世纪中日文化交流的考古学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[22]杜希德(Denis Twitchett),思鉴(Janice Stargardt).沉船遗宝:10世纪沉船上的中国银锭[M]//唐研究(第十卷)北京:北京大学出版社,2004:383-431.

[23]郑有国.中国市舶制度研究[M].福州:福建教育出版社,2004:5.

[24]秦大树.埃及福斯塔特遗址中发现的中国陶瓷[J].海交史研究,1995(1):79-91.