附肢骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现分析

刘 云,李 璐,张斌青,张 敏

(1.河南省洛阳正骨医院 河南省骨科医院影像中心,河南 洛阳 471002;2.河南中医药大学洛阳研究生工作部影像中心,河南 郑州 450008)

骨嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma of bone,EGB)是一种临床少见的良性肿瘤样病变,易与其他肿瘤混淆。为提高对本病的认识,随机选取2014年5月至2015年8月河南省洛阳正骨医院收治的21例经病理证实的EGB患者,对其临床及影像学资料进行回顾性分析,总结其影像学特点,以提高对该病的诊断水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料 21例中,男15例,女6例;年龄4~ 61岁,平均(31.28±5.68)岁;其中4~20岁16例,占76.19%。21例中18例伴局部轻度疼痛或轻度压痛,8例伴肢体肿胀,6例伴功能障碍。患者均行X线平片检查,15例行CT检查,7例行MRI检查,2例行SPECT-CT检查。所有患者均无表浅淋巴结及肝脾受累肿大,且经手术或病理穿刺证实。实验室检查:嗜酸性粒细胞升高3例,白细胞升高4例,血沉升高5例。

1.2 仪器与方法 X线平片检查采用Kodak DR系统常规摄病灶正侧位片。CT检查采用 Siemens Symbia-T6的诊断级6层螺旋CT,以X线平片显示病灶为参照行横断面扫描及矢状位、冠状位重建。MRI检查采用Philips Eclipse 1.5 T成像系统,行横断位、冠状位、矢状位SE T1WI和T2WI,以及脂肪抑制序列T2WI STIR。SPECT-CT检查采用 Symbia-T6对病变区行SPECT断层扫描及同机CT扫描,采用随机软件进行图像融合。

1.3 影像学分析 由3位资深影像诊断医师共同阅片,包括X线、CT、MRI及SPECT-CT资料,对病灶部位、大小、形态、边界、骨膜反应、周围软组织肿胀及肿块等影像学特征进行分析归纳。

2 结果

21例中,单发18例,多发3例,共26个病灶,其中上肢骨6个(锁骨2个,肱骨4个)、下肢骨12个(股骨6个病灶,髋臼2个,胫骨3个,腓骨1个);3例多发,累及肋骨2个、坐骨3个、髂骨3个,共8个病灶。

X线平片示病灶均位于髓腔或松质骨,呈溶骨性骨质破坏,7个位于干骺端,其中1个跨越骺板累及骨骺(图1)。18个病灶呈膨胀性生长;10个呈圆形或类圆形骨质破坏,11个呈不规则状,6个呈“掏洞样”改变;15个病灶边界不清,其中3个皮质连续性中断,11个病灶边缘清楚伴增生硬化;6个病灶周围见骨膜反应(图2),其中4个病灶骨膜反应范围大于病灶范围,受累骨周围见环形致密骨膜反应,呈“拱桥状”改变。

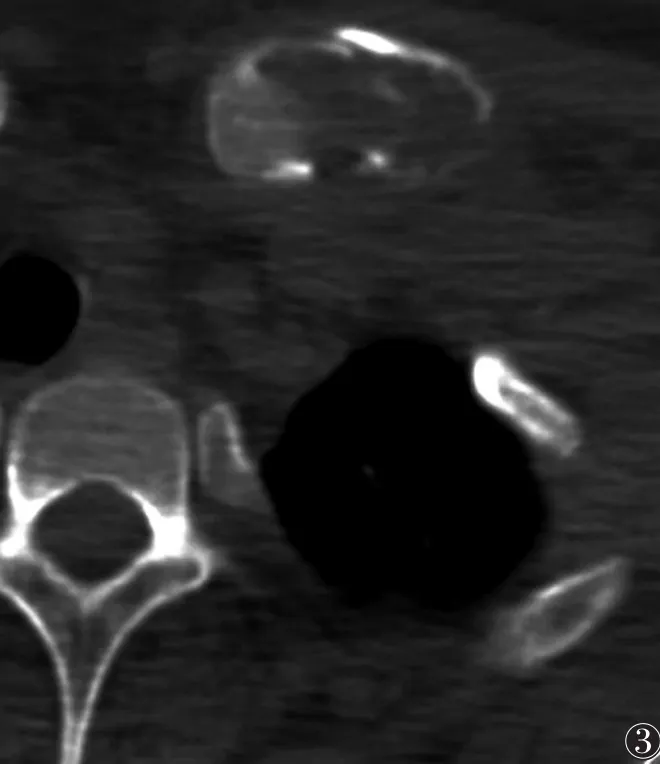

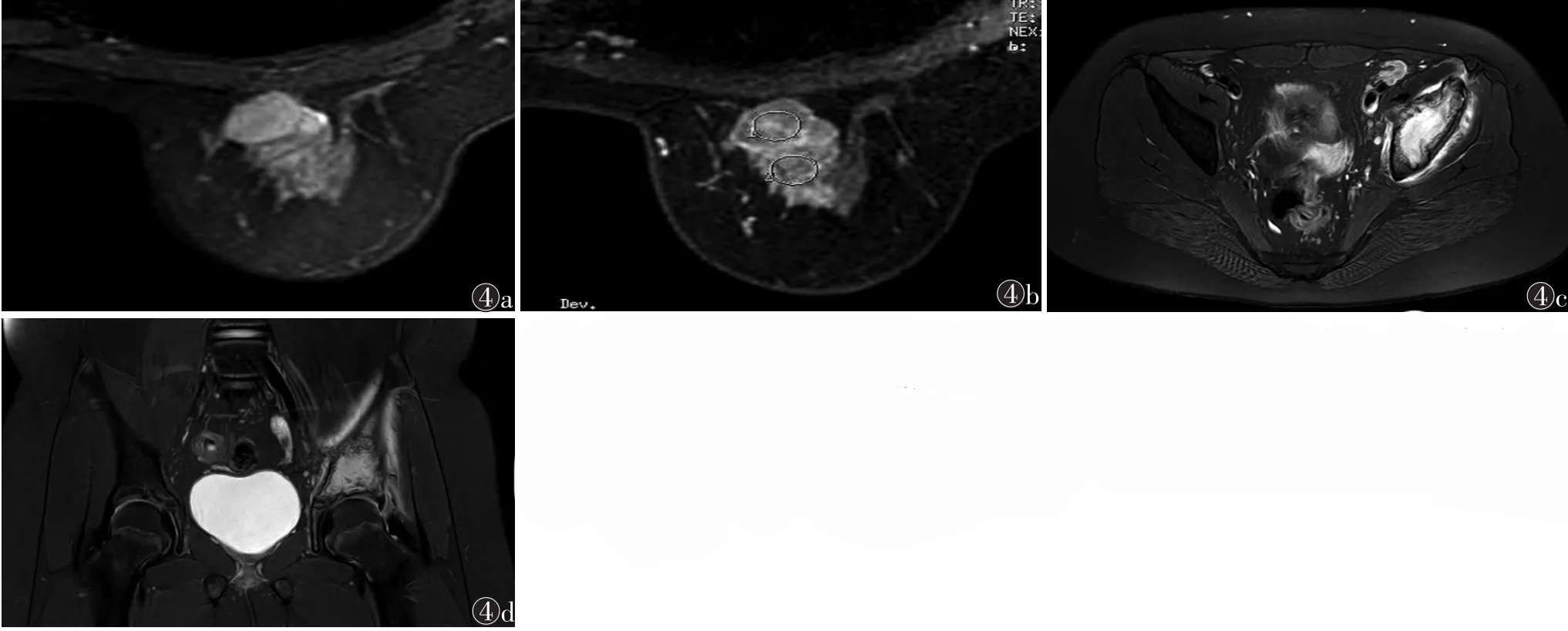

CT检查15例(17个病灶),骨质破坏区呈软组织密度影,CT值45~60 HU,破坏区内6个病灶出现点样、条状钙质密度影;3个出现病理性骨折(图3)。11个边缘清楚或伴轻度硬化;5个病灶边缘见小弧形压迹,8个骨皮质出现钻孔样骨质破坏(图4a);7个可见骨膜反应;6个可见病灶骨周围软组织肿胀或肿块形成,但肿块均较小。

MRI示5个病灶T1WI呈等信号(高于肌肉信号),T2WI呈高信号,脂肪抑制序列呈高信号(图4b,4c),1个病灶增强扫描见明显强化。9个周围见软组织肿胀或肿块影,均匀包绕骨质破坏区,肿块均较小,3个相邻髓腔骨质弥漫性长T1、长T2水肿信号影(图4d)。

SPECT-CT示2个病灶周围显像剂环形浓聚,病灶中央区未见明显显像剂异常浓聚。

3 讨论

EGB属于朗格汉斯细胞增生症,是一种以骨质破坏、组织细胞增生和嗜酸性粒细胞浸润为主要特点的疾病,占组织细胞增生症的60%,约占骨肿瘤及肿瘤样病变的1.71%[1]。EGB被认为是一种病因不明的特殊炎症,目前多认为是一种原发性免疫缺陷性疾病。该病可导致组织细胞增生、免疫缺陷加重,但随年龄的增长这种免疫缺陷有所减轻[2]。病理见溶骨性破坏区较多朗格汉斯细胞伴嗜酸性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润,偶见多核组织细胞。全身骨骼均可受累,好发于造血功能旺盛的骨髓(脊柱、颅骨);病灶随年龄增长或治疗可出现较大变化,新旧病灶可交替出现;累及不同部位病变特点不一;具有多发性、多形性、多样性的特点。颅骨是最常见发病部位,但其有特征性影像学表现,如“双边征”、“斜坡征”、“纽扣征”等;脊柱也是EGB的好发部位,也有其特征性影像学表现,如“铜板椎”;发生于锁骨、肱骨、骨盆及股骨等附肢骨临床相对少见,且其表现缺乏一定的特异性,相关报道较少,因此文中仅探讨附肢骨EGB的影像学特征。EGB可见于任何年龄,但多发于儿童和青少年,本组<20岁16例(76.19%),提示年龄大的患者肢体长骨发生EGB较少见;本组3例(14.29%)嗜酸性粒细胞数目升高,与既往研究[3-5]相似。因此,年龄及发病部位对诊断有一定参考价值,实验室检查及临床体征对诊断辅助价值不大。

EGB的临床和影像学表现不一,影像学表现具有多样性和易变性,易导致误诊。X线平片是骨关节系统疾病的首选影像学检查手段。本组X线平片特征表现为病灶溶骨性骨质破坏,无论发生于长骨骨干或干骺端,沿骨纵轴生长,均不超过骨干1/3,因此这一特点可作为与恶性肿瘤及慢性骨感染的鉴别点,其他文献[6-7]报道EGB不累及骨骺,本组1例累及骨骺。病灶边界可清晰,也可出现硬化缘,无特异性,病灶穿破骨皮质可形成软组织肿块,但肿块范围均较局限,病灶周围软组织及髓腔可出现水肿,MRI表现为长T1、T2信号。本组15例CT检查中8个病灶周缘出现小弧形压迹及小钻孔样改变,与其病理机制相关,是一种良性炎症性疾病,此征象较具特征性[8]。放射性核素骨显像属功能影像学范畴,SPECT-CT图像融合将功能影像与结构影像有机融合、优势互补,弥补了核素骨显像定位差的缺点,同时提高了骨关节系统疾病的诊断准确度。关于放射性核素骨显像诊断EGB临床报道较少,本组2个病灶SPECT-CT检查示病灶周围显像剂浓聚,病灶中央未见明显对比剂异常浓聚,提示病灶中央为溶骨区,而周围为刺激性成骨区,具体经验总结还有待进一步研究。

鉴别诊断:①EGB表现为恶性征象时,需与恶性肿瘤鉴别,主要观察病灶大小与累及范围,恶性肿瘤一般较大,沿骨纵轴生长,但累及范围较大,常在骨干1/3以上。②EGB表现为骨的慢性炎症时,需与骨慢性感染鉴别,慢性感染增生硬化更明显。本病同时具有良恶性病变的特点,临床症状较轻,与影像表现较重的骨质破坏不一致,膨胀性骨质破坏伴层状骨膜增生,其范围通常较骨质破坏区的范围大,但骨膜反应一般较成熟、连续,也可中断[9-10]。

X线是诊断EGB的基础手段,本组均在X线平片上得到显示。CT和MRI分辨力高,CT可显示骨皮质侵犯程度、小的骨质破坏、病灶内死骨、钙化及病变修复期纤维间隔的形成;MRI能很好地观察软组织改变、邻近结构受累情况,以及病变范围;SPECT-CT可显示病灶范围,根据核素浓聚情况可判断病理分期,综合利用多种影像学检查方法,可提高本病的诊断准确性。

图1 男,10岁,右侧肱骨溶骨性骨质破坏,病灶位于干骺端,累及骨骺

图2 女,4岁,左侧肱骨远端膨胀性骨质破坏,病灶周围条形骨膜反应

图3 女,26岁,左侧锁骨溶骨性骨质破坏,前缘可见病理骨折

图4 女,10岁 图4a CT示左侧髂骨钻孔样骨质破坏 图4b T1WI示病灶呈等信号,稍高于肌肉信号 图4c T2WI压脂序列呈明显高信号,周围可见水肿信号 图4d 冠状位见病灶周围软组织呈弥漫性水肿信号

[1]肖永新.MRI诊断骨嗜酸性肉芽肿的价值[J].放射学实践,2014,29(1):88-91.

[2]王伟中,师毅冰,姚振威,等.骨嗜酸性肉芽肿的CT诊断及病理基础[J].中国医学计算机成像杂志,2012,18(3):249-252.

[3]刘国顺,成官迅,张静,等.少见部位骨嗜酸性肉芽肿的影像学诊断[J].临床放射学杂志,2011,30(4):552-555.

[4]李鹤,宋继安,薛鹏,等.骨嗜酸性肉芽肿的MRI、X线表现及病理分析[J].中国CT和MRI杂志,2015,13(2):77-80.

[5]王亚捷,杨帆,葛微,等.脊柱嗜酸性肉芽肿的影像学分析[J].医学影像学杂志,2016,26(2):319-323.

[6]张志诚,郑朝阳,黄永础,等.颅骨嗜酸性肉芽肿的CT及MRI表现[J].中国中西医结合影像学杂志,2013,11(6):652-653.

[7]王琪,胡营营,吕海莲.骨嗜酸性肉芽肿的MRI表现[J].中国中西医结合影像学杂志,2017,15(5):613-616.

[8]陈基明,张锡龙,陈方满,等.骨嗜酸性肉芽肿放射学表现(附28例分析)[J].实用放射学杂志,2001,17(3):203-205.

[9]杨勇政,周山,黄文亮,等.长骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现[J].中国中西医结合影像学杂志,2016,14(5):598-600.

[10]冯仕庭,孟悛非,黄兆民,等.长骨嗜酸性肉芽肿的影像分析[J].放射学实践,2006,21(5):514-516.