指尖上的巧夺天工

文:雨葭 图:本刊资料库

指尖上的巧夺天工

文:雨葭 图:本刊资料库

北有“燕京八绝”(即景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆、金漆镶嵌、花丝镶嵌、宫毯、京绣八大工艺门类),南有“岭南九遗”(广州牙雕、玉雕、粤绣、端砚、石湾陶塑、潮州木雕、广州彩瓷、潮州彩瓷、潮州枫溪瓷塑、陶瓷微书等),而这些不过只是中国传统工艺中的“惊鸿一瞥”。

广东工艺品精工的代表——象牙球

清 18世纪 银胎画珐琅西方仕女鼻烟壶 台北“故宫博物院”

中国是世所公认的手工艺大国。最早的手工业技术文献《考工记》中写道:“天有时、地有气、材有美、工有巧,合此四者,然后可以为良”,不仅奠定了中国手工艺永恒的法则,同时也成为了一种东方的美学理想,中国的丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银器、壁纸等产品曾是世界各国王宫贵族和富裕阶层的宠儿。虽“重农抑商”的政策贯穿其中,但手工业一直是我国古代重要的经济部门。如宋元时期各种手工业规模之大,分工之细都超过前代。宋少府监辖有绫锦院、内染院、文绣院、文思院,其中仅文思院就领三十二作,包括锦、绣、金、银、犀、象、珠、玉、金彩、绘素、装钿等工艺类型。明清时期,由于上层社会对消费品及其营造力求精美豪华,特别是官府手工业的生产目的决定了它在生产上不计工本,对提高工艺技术也起了一定作用。

古代工匠通常被编入专门的户籍,称为“匠户”,其职业由子孙世代继承。在中国早就有“艺痴者技必良”的说法。古代工匠大多穷其一生只专注于做一件事。《庄子》中记载的游刃有余的“庖丁解牛”、《核舟记》中记载的奇巧人王叔远等大抵如此。中国人对技艺的执着,可谓是精乎其神,有些技艺是现在科技都达不到的境界。如织中之圣——缂丝,由于织造难度大和技法特殊,到目前为止都不能被机器代替。

曾经透过丝绸之路,17世纪的欧洲开始风靡东方风格的刺绣技法,法国还成立了刺绣协会教授东方刺绣;东西方海上贸易兴起后,中国瓷器源源不绝地到了欧洲,更成为皇室贵族追捧的奢侈品……曾几何时,中国和欧洲的距离近了,但是对于中国传统工艺和设计的审美与认识却少了。在综合国力不断提升的今天,文化软实力已然是拓展“新丝绸之路”的必然途径,传统手作更是走向世界的语言。我们急需勾起人们对古老文化的那份尊重,那份骄傲,那份自信。从这些精妙绝伦的指尖工艺上,展现千百年来传承的属于中华民族最璀璨的文明与智慧。

扬州最大的雕漆嵌楠木

纷繁复杂的制作工序

错彩镂金的景泰蓝、“捉刀代笔”的雕漆、擘肌理分的牙雕、华美似锦的金漆镶嵌、巧夺天工的花丝镶嵌……工序复杂,费时费力,挑战了工艺的极限,这些蕴含着中华民族智慧的技艺很容易让人陷入深思,在细节的观察中常常会惊叹先人的智慧与耐心。

花丝镶嵌,“燕京八绝”之首,又名细金工艺,因其工艺繁复、用料名贵,多用于皇室用品。将贵重的金银通过压条抽成发丝一般细的丝,弯曲勾勒成各种造型,镶嵌以玛瑙、翠羽和各色红蓝宝石,其间要依靠堆、垒、编、织、掐、填、攒、焊八大工艺,而每种工艺细分起来又是千变万化。从春秋时期的金银错到今天的燕京八绝,花丝镶嵌从来都是珠宝最顶级的工艺,无出其右。发展到今天,也只有极少一部分的花丝镶嵌技师能掌握这项技艺。同样制作工艺精细复杂的还有景泰蓝,又称“铜胎掐丝珐琅”,需要经过设计、制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、磨活、镀金等10余道工序才能完成,是一门综合艺术,是美术、工艺、雕刻、镶嵌、冶金、玻璃熔炼等技术的结晶。

同为燕京八绝的雕漆,也是能体现华夏民族复杂技艺的杰出代表。它同时集绘画、雕刻与漆饰工艺于一身。雕漆制作,从设计、胎胚、作地、光漆、画印、雕刻、烘烤、磨活、退活、磨铜口、作里抛光、配木座纸盒等,需要经过10余道大的工序,每道大工序中,又要经过数十道小的工序。雕漆漆器的工艺由于制造的手工性、雕刻的复杂性、技巧的专门性、艺术的独特性,使得雕漆作品从设计到成品的制成,必须由许多手工艺人经过若干道工序方能完成。一般说来,一件普通的雕漆成品的制成,至少也需要半年的时间;稍微高档和精细的雕漆艺术品,则需要一年左右,而珍品的雕漆佳作,甚至需要两年多的时间。我们所熟知的“剔红”就是雕漆的代表之一,而比剔红更为惊艳的,当属“剔彩”,将红、黄、绿灵活运用,同时出现了紫色漆,令漆器色彩丰富之外更显层次感。乾隆初年,皇帝命在造办处“牙作”当差的刻竹名匠从事雕漆,把竹刻的奇俏清新、精致纤密的风格带到雕漆中来,使乾隆雕漆呈现出刀锋犀利精密、棱线深峻的特色。

多种精细工艺集于一体

中国古代工匠匠心独运,把对自然的敬畏、对作品的虔敬、对使用者的将心比心,连同自己的揣摩感悟,倾注于一双巧手,让中国制造独具东方风韵。广州外销扇、缂丝、刺绣等都是集合多种精细工艺于一体的精美工艺品,既传承了中国的情调与趣味,又不失艺术的独特审美,无不受到西方的青睐,如当时欧洲各国宫廷贵妇都以拥有一把极具东方情趣的扇子为时尚。

18-19世纪,广州外销扇风靡欧美。这些专供外销的扇子与中国传统扇有着明显区别,它们色彩艳丽,纹饰华美,材质多样。可分为象牙折扇、象牙团扇、纸面折扇、纸面团扇、纍丝银扇、玳瑁折扇、金漆折扇、檀香折扇等。据有关数据显示,仅仅1822年这一年,广州十三行一带就有5000余家专营外销商品的店铺,约25万匠人专门从事外销工艺品的生产和制作,在所有的工匠中,都不同程度地加入到制扇业的行列。“真棕扇甲象牙镶,新样全描绿间黄。破尾孤灯两枝笔,郎描苏武妾王嫱。”——从当时流行的《竹枝词》中可见当年广州扇子制作之外销工艺扇的扇骨无论是材质的选择还是在制作工艺上都是极尽奢华繁复、精工奇巧之能事。外销扇的扇面或绣或绘,注重运用西方技法再现东方风情,它们色彩绚丽,装饰华美,中西艺术风格融合的特征尤为明显发达。

同样被古今中外皇家贵族、上流社会追崇的还有中国的刺绣。中国刺绣,是一种传承了4000多年的经典手工艺术,早在《尚书》中便对刺绣有了记载,至东周已设官专司其职,至汉已有宫廷刺绣。刺绣以精工细作、彰显个性而著称,其核心是创造性和个性化的手工制作,富于艺术性,具有工业化生产无可替代的特性。

清 象牙银丝镀金檀香骨彩绘贴牙面人物图折扇

刺绣柳荫斑鸠、荷塘双鹤屏风 台北“故宫博物院”

在所有的绣花中,又以“四大名绣”为经典。湘绣主要以纯丝、硬缎、软缎、透明纱、尼纶等为原料,配以各色的丝线、绒线绣制而成。它以中国画为神,充分发挥针法的表现力,达到构图严谨,形象逼真,色彩鲜明,质感强烈,形神兼备的艺术境界。蜀绣则讲究“针脚整齐,线片光亮,紧密柔和,车拧到家”,绣品的种类繁多,兼备观赏性与实用性。粤绣则以布局满、图案繁茂、场面热烈、用色富丽、对比强烈而著称,如在花卉的每朵花瓣、鸟禽的鸟羽之间,都留有一条清晰而均齐的“水路”,使形象更加醒目。

位列四大名绣之首的苏绣,自古便以精细素雅著称于世。“山水能分远近之趣;楼阁具现深邃之体;人物能有瞻眺生动之情;花鸟能报绰约亲昵之态。”苏绣作品重视细节的表现,一根肉眼可见的丝线往往还要“劈”成数份。人们在评价苏绣时往往以“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字概括之。其中,“平”是指手势准确,绣面平服,丝缕不歪斜;“齐”是指针迹整齐,边缘无参差现象;“匀”是指针距一致,不露底,不重叠;“顺”是指直线挺直,曲线圆顺;“光”是指绣面光洁,无墨迹等污渍。

缂丝、刺绣都是一种长时间坐着操作的静态体力劳动,又是一种艺术性的脑力劳动。通常,一件普通30厘米规格的绣品就要用半个月的时间来完成,缂丝需要的时间则多几倍。因此,对刺绣者的要求也是非常严格的,刺绣者不仅要具备相当的艺术修养,还要懂得一些基本画理,同时,还要有耐心细致、一丝不苟的劳动态度和持之以恒、刻苦钻研的精神。

“刺绣是‘锦上添花’,而缂丝则是‘无中生有’”。缂织名画,更难的是色彩过渡。名画色彩使用细腻,要在指甲盖般大的地方,用上10多种差别细微的颜色。甚至还把丝线“劈”成数份,再根据需要,把丝线重新揉成正常粗细,就像画家调色一般。这幅缂丝工艺大师马惠娟的《荷渚鸳鸯图》,摊开在灯光下时,点点小针孔密密麻麻、清晰可见。这些针孔是颜色渐变时通经断纬留下的痕迹,亦是缂丝工艺寸寸光阴的证明。

不可复制的鬼斧神工

中国雕刻工艺之绝,自古闻名中外。牙雕、木雕、木雕、核雕等都是令人拍案叫绝的雕刻手艺。清初有人雕念珠一百零八枚,“圆小如樱桃,一枚之中,刻罗汉三四尊或五六尊,立者、坐者、课经者、荷杖者”等合计之数五百。在方寸之间进行雕刻,形态还生动有致,这是不可复制的鬼斧神工。

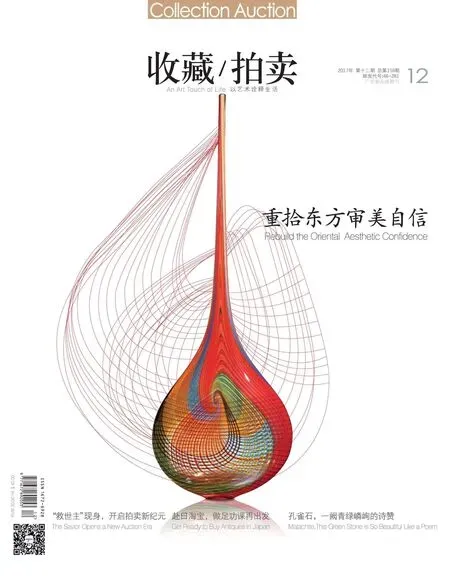

广州牙雕的牙片可以做到薄如纸,呈半透明状,镂空玲珑剔透,雕镌细如游丝。因此镂雕逐渐成为广州牙雕工艺最具特色的技艺,其中又以象牙球最为有名。“象牙球”又称“牙雕套球”,是通过高超的镂空技艺,用整块象牙雕出层层象牙球,且每层象牙球可以自由转动,上面再雕有纹饰,是精美绝伦的中国国粹。据《格古要论》载,早在宋代就已出现3层套球,时称“鬼工球”,清代时已经发展到了13层,层层相套、每一层都可以独立转动。到清代末期,已发展到20多层,如今甚至可达60层。鬼工球有很多层,然而这么复杂的结构,却是由一块完整的象牙雕刻出来的。镂空透雕,莹白如玉,要成功雕出一颗象牙球,需要极高的技巧,非一般工匠能够达到,是“鬼斧神工”这四个字最好的诠释,故有“鬼工球”的称号。

中国人对“美”有本能的执着,拿到什么都忍不住要捋起袖子将它琢磨切磋得好看。如远渡重洋进贡的鼻烟瓶,中国人嫌单调,干脆亲自将它们改造成属于自己的艺术——内画壶,又叫内画鼻烟壶。内画壶的制作,一般是在水晶壶、透明或半透明的素玻璃壶内,用特制的弯头竹笔,蘸取墨汁或颜料,从小口伸入瓶里,在内壁上反向作画。由于玻璃瓶内壁光滑,着色难度大,所以在作画之前,首先要将金刚砂或铁砂掺水灌入壶中反复摇晃,这个过程趣称为“串膛”或“涮里”。当内壁磨成毛玻璃之后,着色变得方便,颜料蘸于其上还会产生类似墨染宣纸的效果,与通透朦胧的内壁相映衬,如梦似幻。

将千年的翰墨丹青微缩在鼻烟壶的寸天厘地之中,注定是一场艺术历险。创作内画,空间的限制以及作画方向颠倒,是两个主要的难题。挥毫作画本应是酣畅淋漓的事,但内画却要求画师的手指和笔杆在仅容一豆的空间内腾挪,如同针尖上舞蹈,极其考验画师的定力与胆识。