我院活血化瘀中药注射剂临床使用现状分析

唐洁 刘智慧 吴海宽 李玉琴

我院活血化瘀中药注射剂临床使用现状分析

唐洁 刘智慧 吴海宽 李玉琴

目的 了解本院使用排名前六位的活血化瘀类中药注射剂的临床应用现状。方法 回顾性分析本院使用排名前六位的活血化瘀类中药注射剂出院患者600例的临床资料, 评价临床应用合理性。结果 600例使用活血化瘀中药注射剂的出院患者中, 使用频次排名前六位的活血化瘀中药注射剂为:注射用丹参多酚酸盐、疏血通注射液、银杏叶提取物注射液、丹参酮Ⅱa磺酸钠注射液、舒血宁注射液及注射用血塞通(冻干)。使用不合理情况主要为:用药适应证不适宜(22.67%)、用法用量不适宜(6.17%)、溶媒使用不适宜(15.33%)、用药疗程不适宜(9.83%)及联合用药不适宜(5.50%)。结论 本院活血化瘀类中药注射剂应用范围广, 但存在超适应证用药、用法用量及溶媒选择不适、疗程过长、联合用药不适宜等不合理情况, 医院管理部门应采取整改措施, 加强处方点评及干预, 逐步规范活血化瘀中药注射剂在临床的使用, 促进临床用药合理、安全、有效。

活血化瘀;中药注射剂;临床现状

中药注射液是基于我国传统医药理论与现代生产工艺相结合的产物, 与其他中药剂型相比, 注射剂具有生物利用度高、疗效确切、作用迅速的特点。活血化瘀类中药注射液(traditional chinese medicine injection activating blood circulation and resolving slasis, TCMIA)因具有对心脑血管系统可以改善血液循环, 改善心、脑等组织血供动, 减轻再灌注损伤等药理作用[1-3], 在治疗心绞痛、脑梗死、糖尿病周围神经病变、外科创伤等疾病治疗中发挥了重要作用[4]。然而, 活血化瘀中药注射剂因其提取工艺复杂, 成分复杂, 临床使用过程中又存在着诸多问题, 如超功能主治用药、溶媒选择不合理等情况。因此有必要探讨本院活血化瘀类中药注射剂在临床使用情况, 旨在为促进活血化瘀中药注射剂在临床上安全、有效、经济地使用。

1 资料与方法

1. 1 资料来源 随机抽取本院2016年1~12月使用频次排名前六位的活血化瘀中药注射剂的出院病历600例, 所抽取病历覆盖临床所有用药科室。对临床用药合理性进行评价。

1. 2 方法 参照世界卫生组织(WHO)推荐的限定日剂量(DDD)作为剂量单位进行统计分析, 中药注射液的DDD值参照《中国药典》、药品说明书, 使用频次(DDDs)计算方法为:药品总用量/该药的DDD值。评价标准参照《中药注射液临床使用基本原则》、药品说明书。对出院患者病历用药情况进行分析, 包括患者的年龄、诊断、使用药物、用法用量、选用溶媒及溶媒量、用药疗程、联合用药情况等, 在适应证、用法用量、溶媒使用、用药疗程、联合用药方面进行临床用药合理性评价。

2 结果

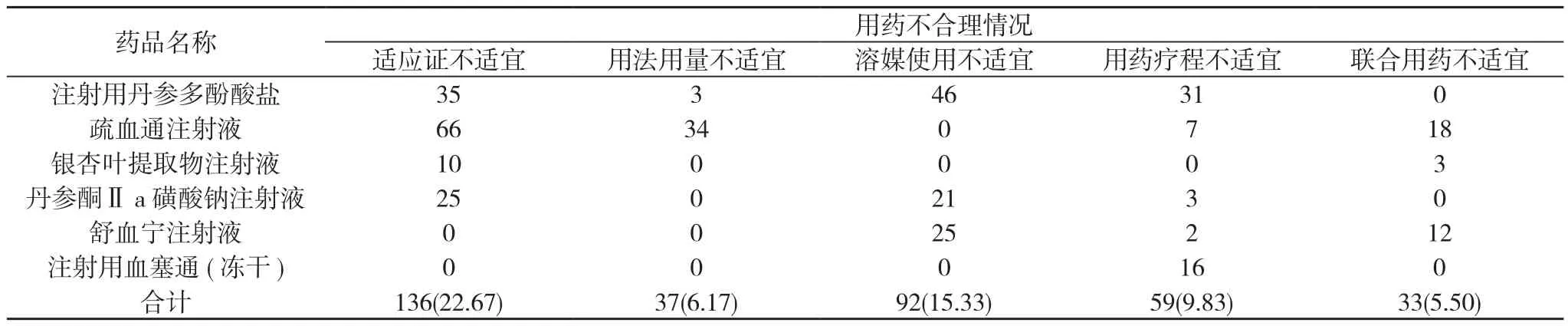

600例使用活血化瘀中药注射剂的出院患者中, 年龄28~91岁, 平均年龄67.25岁。活血化瘀中药注射剂主要用于心、脑血管疾病, 使用频次排名前六位的活血化瘀中药注射剂为:注射用丹参多酚酸盐、疏血通注射液、银杏叶提取物注射液、丹参酮Ⅱa磺酸钠注射液、舒血宁注射液及注射用血塞通(冻干)。使用不合理情况主要为:用药适应证不适宜(22.67%)、用法用量不适宜(6.17%)、溶媒使用不适宜(15.33%)、用药疗程不适宜(9.83%)及联合用药不适宜(5.50%)。见表1。

表1 600例使用活血化瘀中药注射剂的患者临床用药不合理情况 [n, n(%)]

3 讨论

3. 1 适应证不适宜 抽查的600例住院患者中, 不符合用药适应证136例, 不合理率22.67%。本院是二级综合性医院,虽然有中医科病区, 但大多数开具活血化瘀中药注射剂的医生均是西医, 对中医方面的辨证施治及适应证方面把握不足,临床使用有一定不足之处。活血化瘀中药注射剂在临床上广泛用于心脑血管疾病的治疗, 根据《中成药临床应用指导原则》[5], 三七、红花、水蛭可用于治疗各类骨折、软组织挫伤、疼痛等有瘀血表现者, 本院疏血通注射液用于骨折患者属于适应证合理, 但骨科骨折术后患者使用注射用丹参多酚酸盐、丹参酮Ⅱa磺酸钠注射液均应属超适应证。目前活血化瘀中药注射剂在骨科用于术后活血化瘀、预防血栓、改善组织供血等方面, 普遍存在超适应证用药、药物选择不适宜。

3. 2 用法用量不适宜 按照药品说明书的用法用量的要求,发现用法用量不合理的情况有37例, 占6.17%。其中疏血通注射液占用法用量不合理的91.89%(34/37)。疏血通注射液, 是中药水蛭、地龙提取物注射液, 该药说明书规定用量为6 ml,本院临床有超剂量使用的情况, 个别病例用量达到8~10 ml。超剂量用药使患者的出血风险大大增加。尤其是老年患者,肝肾功能有所下降, 合并用药情况复杂, 可能还同时应用其他活血化瘀类中成药、抗凝血药等, 使用活血化瘀中药注射剂时应严格按照说明书推荐用量使用, 用药期间注意监测血液指标, 如发现异常及时减量或停药[6], 避免发生不良反应。

3. 3 溶媒使用不适宜 参照药物说明书对溶媒品种及用量的要求, 评价临床用药时溶媒的选择及用量是否适宜。本院溶媒使用不适宜92例, 不合理率为15.33%。在溶媒选用方面,糖尿病患者常常选用生理盐水作为溶媒, 舒血宁注射液要求使用5%葡萄糖注射液作为溶媒;对于溶媒用量, 一般要求用量250~500 ml, 但本院临床上, 尤其是心内科常常使用100 ml溶媒稀释注射用丹参多酚酸盐、丹参酮Ⅱa磺酸钠注射液,致使输液单位体积中药物浓度较高。溶媒的选择及用量不适宜, 可能会导致中药注射液在稀释过程中产生大量的肉眼不可见的不溶微粒, 因微粒不能在体内代谢, 故可导致患者出现不良反应、静脉炎、肉芽肿、肺水肿等不良影响, 威胁患者健康[7-9]。临床上可以考虑使用精密药液过滤器减少静脉注射液不溶性微粒对患者的不良影响, 精密药液过滤器可截留中药输液中的不溶性微粒, 安全、可靠、经济、便捷, 且对药品无吸附作用[10-12]。

3. 4 用药疗程不适宜 本院常用的六种活血化瘀中药注射剂中, 注射用丹参多酚酸盐说明书规定1个疗程为14 d;注射用血塞通(冻干)说明书指出:“15 d为1个疗程, 停药1~3 d后可进行第2个疗程”, 其余活血化瘀中药注射剂说明书中均未规定疗程。抽查中可见注射用丹参多酚酸盐用药疗程为7~24 d, 存在超疗程用药情况;注射用血塞通(冻干)用药超过15 d的病历, 用药1个疗程后均未停药1~3 d。抽查中还发现, 用药疗程不足的情况也存在, 如疏血通注射液用药3 d无理由停药。任何药物起效均需要一定的时间, 活血化瘀中药注射剂治疗不足, 可能收获不到最佳的治疗效果,而疗程过长不仅会造成药物资源的浪费, 使患者医疗费用负担增加[9,13-15], 还会增加患者用药风险。临床医生在用药疗程方面缺乏规范, 停药随意性较大。

3. 5 联合用药不适宜 抽查的600例病例中, 使用两种活血化瘀中药注射剂的情况, 使用三种及以上的活血化瘀中药注射剂的病例未出现。由于中成药是根据方剂组成, 具有相同功能主治的药物之间可能含有部分相同的成分, 西医医生多方剂的成分、含量不了解, 可能出现重复用药的现象。如患者长期口服银杏叶片, 住院后同时使用银杏叶提取物注射液, 银杏叶提取物注射液说明书指出“后续治疗可口服银杏叶提取物片或滴剂”, 而患者在输液的同时口服银杏叶片,联合使用含有同一成分的中成药, 是否会造成用药安全隐患还有待进一步临床观察。糖尿病患者使用舒血宁注射液, 选用5%葡萄糖注射液同时加入胰岛素, 根据《中成药临床应用指导原则》中“中药注射液应单独使用, 禁忌与其他药物混合使用”原则, 中药注射液与大分子结构的胰岛素配伍,增加患者用药风险。抽查中还发现, 部分使用疏血通注射液的患者合并使用瘀血痹片、利伐沙班、阿司匹林肠溶片、低分子肝素钠等药物, 活血、抗凝药物与抗血小板联合使用,可能增加出血风险。尤其是老年患者, 在活血化瘀治疗的过程中, 同时服用抗血栓的西药及其他活血化瘀类中成药, 用药品种复杂, 用药过程中应对凝血功能进行连续性监测。

活血化瘀中药注射剂在中西医结合治疗多种慢性病的治疗过程中发挥了独特的作用, 在临床使用越来越广泛。但活血化瘀中药注射剂功能主治范围宽、中医辨证施治专业性强,且药品说明书中对适应证、用药疗程、药物相互作用、配伍禁忌、肝肾不全的特殊人群用药等方面内容描述简单, 使得这类注射液在临床使用难以规范。因此, 医院监管部门需加大对临床医生的用药培训、使用监管力度;临床医生用药前应了解药物成分及功能主治, 严格按照药品说明书、《中药注射液临床使用基本原则》等管理规范合理使用中药注射液;临床药师可以以此为工作切入点, 开展活血化瘀中药注射剂合理使用的咨询、指导工作, 适时干预不合理用药, 确保临床用药安全、有效、经济。

[1] 朱林平, 孙仕润, 孙仁光, 等. 活血化瘀临床应用研究. 浙江中医药大学学报, 2009, 33(4):613-614.

[2] 范雪亮. 丹参多酚酸盐药理及临床应用. 中国医药, 2012, 7(10): 1343-1344.

[3] 汤韧, 刘辉, 盛利, 等. 我院1999年~2000年中药注射剂的应用分析及趋势预测. 中国医院用药评价与分析, 2001, 1(2):891-893.

[4] 陈令允. 活血化瘀类中药注射液的临床应与安全性分析. 中医药信息, 2013, 1(21):107-109.

[5] 文友模. 416份病历中成药应用情况的调查分析. 中国医药指南, 2012(30):422-423.

[6] 牛贝贝, 张群娣, 崔秋燕, 等. 活血化瘀法运用于心血管疾病之现状. 中医药导报, 2009, 15(1):84-86.

[7] 于星, 刘怀香, 张少祥. 小容量注射剂中不溶性微粒的初步考察. 中国药学杂志, 1990, 10(3):121.

[8] 吕强, 李静, 崔嵘, 等. 中药静脉注射液不溶性微粒研究. 中国药房, 2002, 9(13):556-560.

[9] 李晓敏. 我院活血化瘀类中药注射剂的用药情况分析. 临床合理用药杂志, 2015(28):96-97.

[10] 邵华, 刘乃丰, 徐厚明, 等. 活血化瘀中药注射剂临床应用的调查及干预. 中国新药与临床杂志, 2010, 29(4):315-318.

[11] 沈国琴, 黄贵平. 我院骨科活血化瘀中药注射剂使用情况分析.中国药业, 2014(16):66-68.

[12] 沈勇刚, 王志鹏. 某院活血化瘀类中药注射剂临床应用情况分析. 亚太传统医药, 2015, 11(4):115-117.

[13] 倪泓, 张雪慧, 李红, 等. 活血化瘀类中药注射剂临床应用合理性分析. 中医学报, 2014, 29(8):1180-1183.

[14] 李艳, 陈启东. 活血化瘀类中药注射剂临床应用合理性评价.中国卫生产业, 2015(9):84-85.

[15] 乔连青. 活血化瘀中药注射剂临床使用及安全性分析. 山西职工医学院学报, 2013, 23(5):39-41.

Analysis on current situation of Chinese medicine injection for activating blood circulation to dissipate blood stasis in our hospital

TANG Jie, LIU Zhi-hui, WU Hai-kuan, et al. Shanghai Zhongzhi Hospital,

Shanghai 200941, China

Objective To know clinical application status of top six Chinese medicine injection for activating blood circulation to dissipate blood stasis in our hospital. Methods Clinical data of 600 discharged patients using top six Chinese medicine injection for activating blood circulation to dissipate blood stasis in our hospital was retrospectively analyzed and clinical application rationality was evaluated. Results Among 600 discharged patients using Chinese medicine injection for activating blood circulation to dissipate blood stasis, top six Chinese medicine injections for activating blood circulation to dissipate blood stasis in frequency were Danshen Polyphenols for injection, Shuxuetong injection, Ginkgo biloba extract injection, tanshinone Ⅱa sodium sulfonate injection, Shuxuening injection and Xuesaitong for injection (freeze-dried). The mainly unreasonable use situations: inappropriate indications (22.67%), (6.17%), unsuitable usage and dosage, inappropriate use of solvent (15.33%), unsuitable medication course (9.83%) and inappropriate drug combination (5.50%). Conclusion Chinese medicine injections for activating blood circulation to dissipate blood stasis are widely applied in our hospital, but there are unreasonable situations of super-indications medication, usage and dosage, inappropriate solvent selection, long treatment course, unsuitable medication course. Hospital management departments should take corrective measures to strengthen the prescription review and intervention, and gradually regulate the clinical use of Chinese medicine for promoting blood circulation to dissipate blood stasis, so as to promote the rational, safe and effective clinical drugs use.

Activating blood circulation to dissipate blood stasis; Chinese medicine injection; Clinical status

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.15.050

2017-05-11]

200941 上海中冶医院

李玉琴