城市生活垃圾分类行为意愿的影响因素分析

(西南科技大学 经济管理学院,四川 绵阳 621010)

城市生活垃圾分类行为意愿的影响因素分析

乔露

(西南科技大学 经济管理学院,四川 绵阳 621010)

随着我国经济的快速发展、城镇化进程的加快,城市生活垃圾的产生量呈不断增长趋势,目前我国已经有2/3的城市陷入了“垃圾围城”的窘境。本文基于对以家庭为单位的小区居民进行问卷调查与访谈,获取不同居民的人口基本特征、垃圾分类认知等相关数据。采用描述性统计分析方法,对影响居民垃圾分类行为的主要因素进行了分析。结果表明,不同主体间存在明显差异,居民对环境的认知态度、政策及法规、激励机制等因素对其分类行为有着显著影响。

城市生活垃圾;分类回收行为;影响因素

自2014年起,我国经济发展逐渐进入“新常态”。节能减排是我国经济、社会实现循环发展的必然选择,提升居民生活质量和改善环境逐步成为社会关注的焦点。在2015年年底的中央经济工作会议中,政府强调“要更加注重促进形成绿色生产方式和消费方式”,在中央城市工作会议中要求“统筹生产、生活、生态三大布局”,再到2016年的全国两会,党中央始终强调绿色发展,构建生态文明城市。要实现城市的生态健康并可持续发展就要用循环经济发展模式来代替传统的生产模式。循环经济观要求遵循“3R”原则即减量化、无害化、资源化原则。循环经济在生态城市管理中的运用首先要求对废弃物进行减量化管理,并且要求实现的是全过程减量。城市生活垃圾的管理体系主要包括源头、中间、末端的多级减量,其中在收集转运环节中,对生活垃圾进行有效的细化分类,是提高生活垃圾中间环节减量化水平的关键,也是建立城市生活垃圾长效管理机制的重要保障。

一、我国城市生活垃圾分类回收现状概述

现如今我国城市生活垃圾产生量正在以8%~10%的速度持续增长,然而我国城市尤其是经济实力较弱的城市仍普遍采用填埋和焚烧的处理方式。其中垃圾填埋占较大比重,该处理方式不仅占用大量土地资源,也存在着填埋场使用年限急速缩短的问题。垃圾前端分类效果的不理想直接影响垃圾的回收效率。在2015年发布的《中国城市生活垃圾管理状况评估报告》中显示:2012年我国人均生活垃圾日清运量为1.12千克,部分生活垃圾分类试点城市的人均生活垃圾清运量没有出现明显下降趋势,政府推行的垃圾减量化政策没有取得实质性进展。

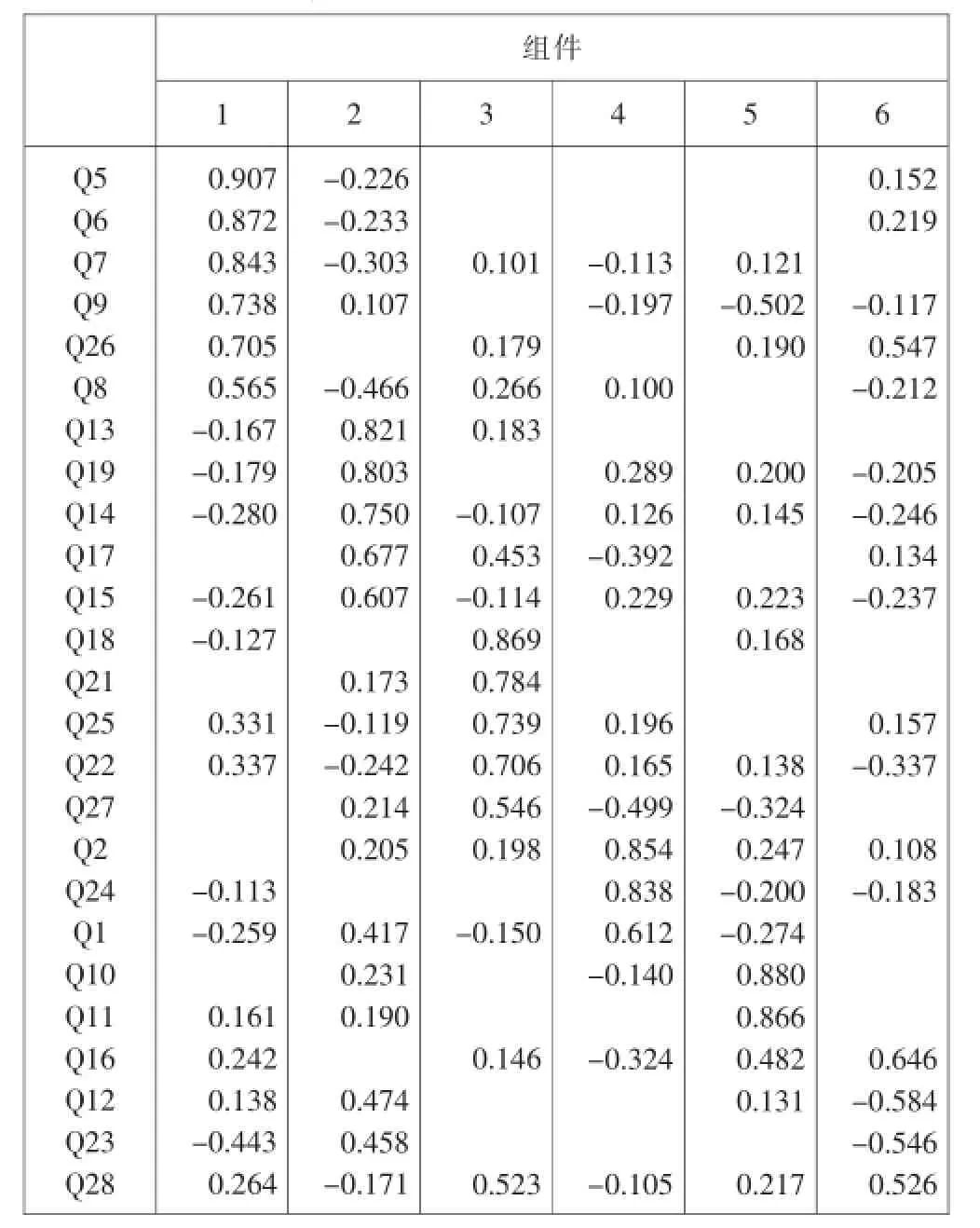

表1 行为的成分矩阵成分矩阵

表2 旋转后的成分矩阵

目前我国垃圾回收的资源化利用存在较大空间,美国环境学家内贝尔研究的结果表明,生活垃圾中的90%都是可回收的。假如对生活垃圾进行有效分类,并将其中的50%进行回收,那么将会大大延长垃圾填埋场的使用年限;如果将其中的90%实现回收,而只将不可燃也无法回收的10%送去填埋,那么原本因为没有分类回收而只有10年使用期限的垃圾处理场,由于每天投入的垃圾只有原来的十分之一,就可以将其使用寿命延长至100年。由此可见,垃圾分类回收是促进循环经济,提高资源利用效率的有效途径。

二、影响城市生活垃圾分类回收行为的因素分析

本次研究数据来源于笔者在2015—2016年通过行为观察方法以及随机发放问卷的形式对以家庭为单位的城市居民进行问卷调查的结果。本次调查共发放居民调查问卷350份,回收336 份,其中有效问卷为322份,有效回收率为92%。以下采用SPSS19.0和EXCEL软件对收集的数据进行分析,本次调查的行为观察样本变化同问卷调查样本量的变化趋势较为相同。

首先,对整体样本中居民人口基本特征进行分析发现,调查者中女性占63%,15—25岁占24.9%,26—35岁占34.5%,36—45岁占19.4%,46—55岁占15.8%,55岁以上占5.4%;就学历方面有77.1%的调查者是大专或本科学历。其次,样本在社会人口统计变量中的年龄、性别和受教育程度等方面的卡方分布拟合分析结果均为不显著,表明样本分布可以代表总体分布情况。最后,认为此次研究样本可以代表研究总体的基本特征,符合统计分析的基本要求。以下是通过SPSS统计软件对样本数据进行因子分析、相关分析和回归分析。

1、影响因素的确定

通过分析影响垃圾分类回收行为意愿的相关因素,再研究行为意愿和行为的相关关系,能够更加准确地诠释城市生活垃圾分类回收行为的实际情况。此次调查研究根据生活垃圾分类行为的基本内容以及国外成功经验,借鉴相关文献,对城市居民的垃圾分类回收的行为意愿设计了7道题目,将7个题目定义为7个不同的研究变量,并进行变量名称编码,7道题的题项变量名称依次为L1、L2……L7,并对每个题目进行了等级划分即:1=完全不同意,2=不同意,3=无所谓,4=同意,5=完全同意。表1给出了分类行为的成分矩阵,可以看到相关性都较为显著,因此没有删减项。

此外根据实际情况,对生活垃圾分类行为影响因素设置了28道题目,对每个题目进行等级划分即:1=完全不同意,2=不同意,3=无所谓,4=同意,5=完全同意。首先将每个题目设置成对应的题项变量,在变量名称编码上,28道题的题项变量名称分别为Q1、Q2、Q3……Q28,通过对这28个初始变量做因子分析,得到KMO值为0.793,说明此次的数据适合做因子分析。分析结果如表2所示。由于在28个因子中,经过第一次因子分析后将Q3删除;从转轴后的成分矩阵发现共同因素7中只包含题项Q4、共同因素8中只包含题项Q20,包含的题目太少而无法显示出共同因素所代表的意义,因此要将两个共同因素删除较为合适。最终确立了6个主因子,并对6个主因子进行归纳定义即:因子1为居民的分类认知;因子2为宣传力度;因子3代表设施完备程度;因子4为法律、政策强制性;因子5代表社区规范监督;因子6代表激励机制。

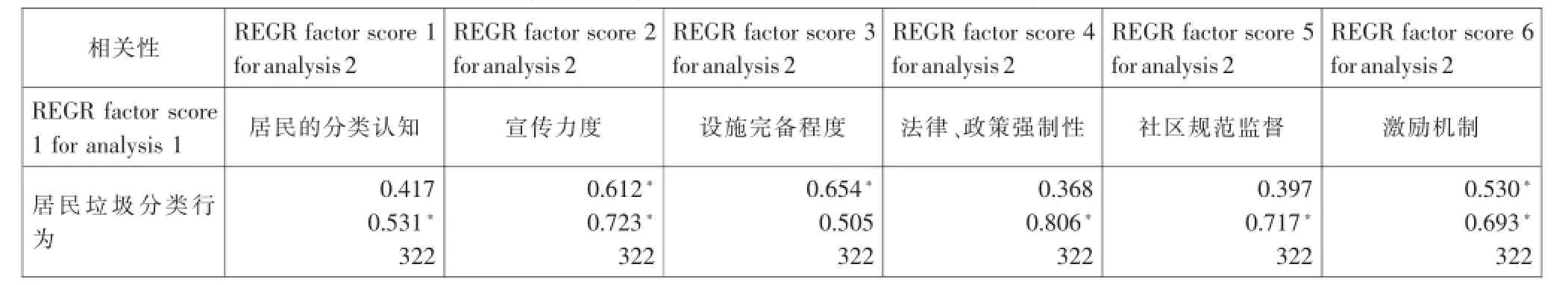

2、垃圾分类行为与各个影响因素的相关分析

为了进一步探讨城市生活垃圾分类行为与不同影响因素间的关系,首先要对双方进行相关性分析,如表3所示。各个因子间均为显著相关,其中对垃圾分类的宣传和政策规范的提出以及激励机制的建立对垃圾分类行为影响较为显著。

3、垃圾分类行为意愿与垃圾分类行为的回归分析

多元回归模型的一般形式为:Yi=β+β1X1+β2X2+…+βnXn+e。 其中:Yi表示为预测值;β、β1、β2…βn为回归系数;x1、x2…xn为影响居民对垃圾分类的相关因素;e 为随机干扰项。利用微积分求极值可以算出回归系数β、β1、β2…βn复相关系数R,R的大小表示Yi与β、β1、β2…βn之间密切程度,R 越接近1,说明回归效果越好。

表3 各影响因素与分类行为的相关性分析

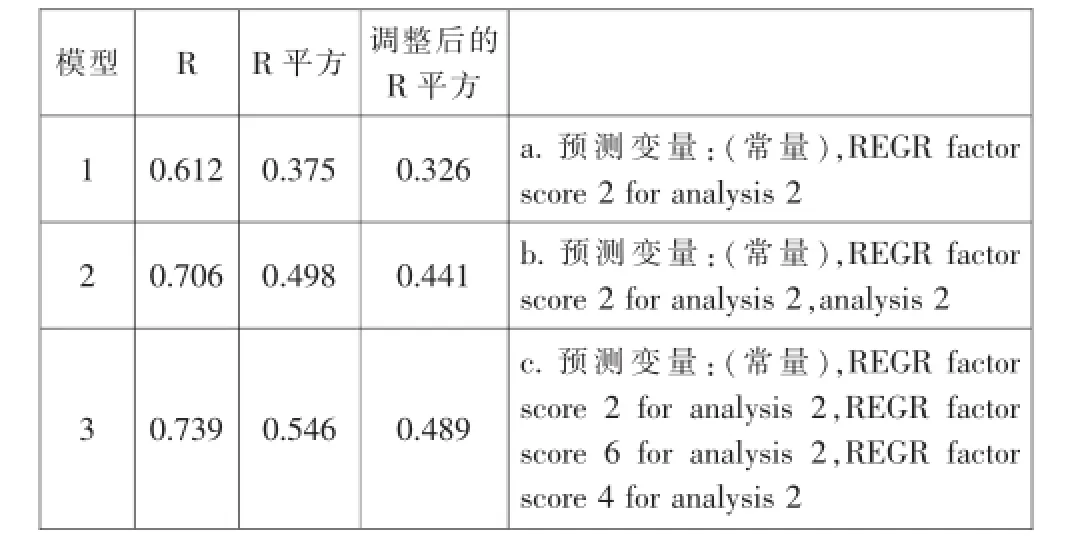

表4 逐步回归统计结果

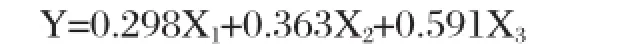

结合前期分析得知6个影响因素主因子中的因子2(宣传力度)、因子4(法律、政策强制性)和因子6(激励机制)对垃圾分类行为影响更为显著。为了进一步说明各个因子与主因子之间的具体关系,以及垃圾分类行为被不同因素解释的程度和对其的贡献力度,本文将因子2、因子4和因子6分别作为自变量X1,X2,X3,将分类行为作为因变量进行回归分析,仍采用逐步回归法,得到相关方程。根据回归分析结果的数学意义,可以得知垃圾分类回收过程中影响行为的主要因素以及影响力大小,它们的回归系数均为正值,表明垃圾分类的宣传力度、政策法规的规范以及激励机制的刺激均对居民垃圾分类回收行为产生正向影响。

从表4中可以看到三个变量与效标变量的多元相关系数为0.739,多元相关系数平方和为0.546,表示上述三个变量对因变量Y联合解释变异量达到了54.6%,其中以自变量X2(宣传力度)的个别解释变异量最大,其解释量为37.5%。结果表明,对于城市生活垃圾分类回收管理,从居民角度而言,公众宣传教育接受度、主观规范强制化程度以及基于自身利益的激励机制,通过影响居民对环境的态度从而实施对生活垃圾的分类回收行为。

三、结论与建议

1、结论

通过运用SPASS和EXCEL软件对所收集的数据进行整理与分析,得出垃圾分类回收的行为受到多重因素的影响,其中对垃圾分类行为进行宣传力度、政策和法律的规范以及建立长效管理的激励机制三个因素影响较为显著。为了进一步说明各个因子与主因子之间的具体关系,以及垃圾分类行为被不同因素解释的程度和对其的贡献力度,将宣传力度、法律、政策强制性和激励机制分别作为自变量,将分类行为作为因变量进行回归分析,得到F检验值为12.147,显著性水平为0.031,回归模型具有统计意义。研究结果表明,对于现今城市生活垃圾分类回收成效,从居民角度而言,公众宣传教育接受度越好、主观规范强制化程度越高以及基于自身利益的激励机制越完备,居民对环境的态度越积极,越有可能实施对生活垃圾的分类回收。

2、建议

目前我国城市生活垃圾分类回收管理存在若干问题,同构建生态文明城市的目标还有一定的差距。首先,城市加强生活垃圾减量化是管理的首要工作,要明确生活垃圾分类标准,完善生活垃圾分类设施,在提高居民垃圾分类知晓率的同时提升其参与度;其次,改变居民长久以来的混合收集习惯是一个长期、艰巨的过程,需要采取多种途径进行宣传,培养垃圾分类意识,深化环保理念;再次,垃圾分类回收是一项系统工程,需要设立专门管理机构,制定一系列相关政策及法律法规,将有效的激励机制与惩罚性措施相结合;最后,要推动垃圾分类回收的市场化运作,依靠思维创新与技术创新进一步实现垃圾的资源化综合利用,实现经济效益、社会效益和环境效益协调统一。

[1] Johnson R.R,Martinez S A,Palmer K,et al.The DeterminantsofHouseholdRecycling:A Material-specific Analysis of Recycling Program Features and Unit Pricing[J].Journal of Environmental Economics and Management,2003,45(2).

[2] Vicente P,Reis E.Factors Influencing Households’Participation in Recycling[J].Waste Management and Research,2008,26(2).

[3] 谭文柱:城市生活垃圾困境与制度创新——以台北市生活垃圾分类收集管理为例[J].城市发展研究,2011,18(7).

[4] 陈燕茹、李新:生活垃圾分类试点城市管理现状对比分析[J].工业安全与环保,2014,40(2).

[5] 陈绍军、李如春、马永斌:意愿与行为的悖离:城市居民生活垃圾分类机制研究[J].中国人口·资源与环境,2015(9).

(责任编辑:胡春雨)