艺术融神韵 创新臻化境

——著名书法家王德海“竹骨文”书法作品欣赏

文/武文龙 宋广山 陈铭

艺术融神韵 创新臻化境

——著名书法家王德海“竹骨文”书法作品欣赏

文/武文龙 宋广山 陈铭

王德海艺术简介

王德海,字逸群,号醉墨山人,竹骨叟,竹谷子,山东泰安市人。山东师范大学中文系毕业。中国艺术研究院文化艺术市场研究中心泰安书画院院长,书法教授,南京市长江书画院名誉院长,一级书画师,华夏京都书画艺术研究院客座教授,中国竹骨文书法创作艺术研究中心主任。

2000年获“国际金奖艺术家”称号,曾获山东省21世纪首届书画展一等奖“老骥伏枥,志在奥运全国老年书画展”金奖,“曙光杯”一等奖,“环保世纪行情系中华”中国美术书法大展金奖;“纪念毛泽东诞辰110周年中华艺术精品大展”银奖,《中国当代文人书画艺术大展》金奖等。作品入编《中华书画收藏宝典》、《中国书法家精品手册》、《当代中华文人书画精典》、《中国书画收藏大典》、《中国书法家》、《中国当代书画艺术》、《全国老年书画大赛作品集》、《永远的雷锋》、《当代中国书画名家国粹博览》等,作品入刻“中华千年文化碑林”等。

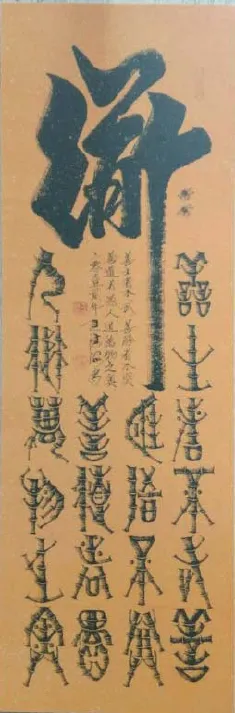

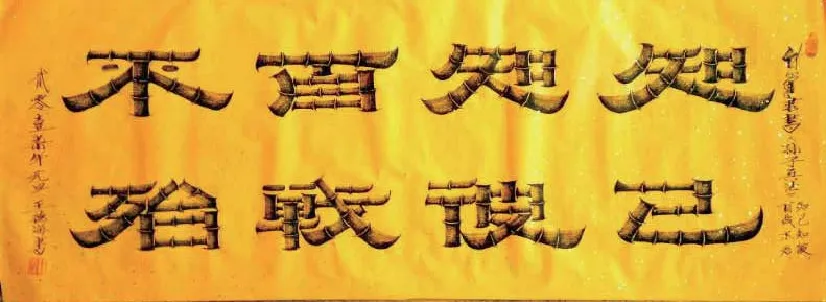

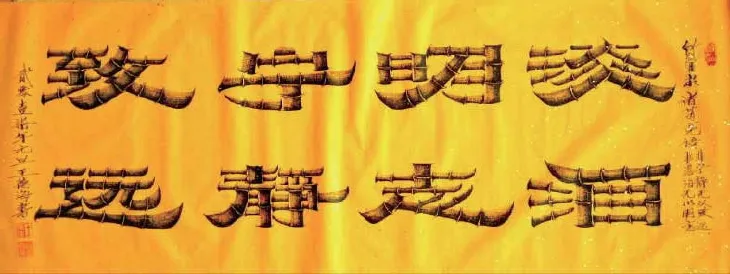

书法作为中华文化瑰宝之一源远流长。千百年来,书画界一直奉行着“书画同源”、“书画一体”的理论,而将之展现在世人面前,使人见之惊羡、闻之诧异,成了无数艺术家梦寐以求的理想和追求。创新是艺术长盛不衰的生命,是人类发展的永恒主题,而中国书画作为中华民族精神最具有代表性的表达之一,长久以来一直呼唤有着完整体系,并有缜密理论为依托的书画一体的艺术佳作。王德海首创的“竹骨文”书法,以中国最古老的文字——甲骨文为蓝本,与画竹技法相结合,既有甲骨文之古朴秀劲,又有竹画之丰韵,中锋写骨,侧锋擦染,用墨惜金。浓淡燥润,随形画体,亦画亦写,亦幻亦真。是书又像画,是画又非画,书中有画,画中有书,迷离扑朔又清新质朴,富有逸趣奇出的韵律,令人百看不厌,拍案叫绝。

耳濡目染 泰山文化成就“小小书童”

1949年,王德海出生在泰山脚下的山东泰安。泰山,前瞻孔孟故里,以五岳独尊的盛名享誉古今,创造了源远流长、博大精深的泰山文化,而其中尤以泰山碑刻最富代表性,历史久、规模大、数量多的泰山碑刻,为名山之最。今存碑碣摩刻2500余处,著名的有秦《泰山刻石》、汉《衡方碑》与《张迁碑》、晋《孙夫人碑》、南北朝《经石峪金刚经》、唐《纪泰山铭》、宋《青帝碑》、元《天门铭》、明《洪武碑》、清《摩崖碑》等。既有颂岱诗文,也有记事题景;既有长篇巨制,也有一字之惊;既有龙飞凤舞的行草,也有古拙若痴的隶篆,堪称中国书法艺术的宝库。

在这样的艺术氤氲之地,受父亲的熏陶,王德海四五岁时便喜欢上了写毛笔字。小时候,每逢春节,爱好书法的父亲总是应家乡街坊四邻的请求,为大家书写春联,小德海就站在父亲的书案旁为父亲研墨、压纸。每当看着父亲的双手在纸上飞龙走凤,一幅幅漂亮的“图案”魔术般地显现出来时,他的心中便充满了羡慕之情。6岁那年春节,正在写春联的父亲看着站在一旁直直地瞪着自己手中笔的小德海,突然说道:“你也快上学了,该学学写毛笔字了”,听了父亲的话,幼小的德海顿时陷入了狂喜之中,“你刚学,咱就不拿给人家贴了,不管你写成什么样,咱家自己贴!”虽然还没上学,在父亲的指导下字写得歪歪扭扭,但父亲还是履行诺言,把王德海写的对联贴上了墙。看着自己不成形的处女作,王德海心里美滋滋的。

1964年,王德海考上了初中,时隔两年正好赶上文革,那场运动对别的孩子来说也许意味着不能正常上课学习,是种不幸,但对他练毛笔字来说却是一次难得的机遇。文革中漫天的标语和大字报是一大特色,但一般人很难将自己的“作品”贴上墙头,因为不仅要比谁的大字报更“精彩”,字的好坏也直接影响着大字报在周围人中的影响力。于是学过书法的王德海便成了周围人的“笔杆子”,自己的字在日复一日的磨练中为日后的创作打下了坚实的基础。

那段时间,一有空闲他就躲到图书馆里看书。起初,是挑着看,后来就不管不顾了,一本看完换另一本,十年的时间,积累了大量的文化知识,这也让他受益匪浅,至今,论起吟诗作赋,他都不在话下。

逆水行舟 斗士笔下诞生“竹骨文”

中学毕业后王德海开始了长达四十年的从教生涯,从小学教到中学,他秉着忠实于教育、献身于教育的虔诚之心,将一颗赤忱的爱心献给了祖国的教育事业。但是书法一直是他的业余爱好,就连学生的作业他也用毛笔批改。半个世纪的爱好加上不断地书写成就了他深厚的书法功底。

随着王德海成家立业,有了自己的孩子,他对书法的热爱和研习却没有一天的间断。进入80年代,孩子们都到了上学的年龄,王德海作为一个民办教师,工资不高,家里的经济压力一下子大了起来,操持家务的妻子看在眼里急在心里,不禁向王德海发起了牢骚:“你一天到晚就知道写啊写,孩子的学费怎么办你也不急,你说你写字能写出钱来吗?”王德海写字纯粹出于对书法的爱好,但看到妻子的为难和孩子渴望上学的眼神,他也不禁心酸起来。在妻子的一再劝说和自己的反复挣扎下,王德海终于下定了决心:豁出去了,卖字!“我心里虽然下定了决心,可怎么也算个文人,这点面子还是过不去,去大街上当着那么多人的面卖字,我还是犹豫了半天。我记得第一天上街去卖对联时犹豫不决,最后还是妻子和孩子硬把我推出了家门。”从那一刻起,王德海走上了写对联、卖对联的谋生之路,此后,他走遍了西起肥城、东到粥店的村庄、集市。他说为了能多挣点钱,自己使出了全身的力量,那时写字的墨汁都是成箱地往回扛,纸都是成车地往回拉,拉回来还得自己动手一张张地裁出来。卖对联基本都是在春节前的一周进行,所以他平时就得先把所有的对联都写好,于是他开始不停地写,由于白天还得上班,所以只好利用晚上的一点时间写,“那时候整夜整夜地写对联,白天上班够累了,回来还得写字,所以经常写着写着就睡着了,直到孩子过来说爸爸你怎么睡着了,我才醒过来接着写。”久而久之王德海写得手上起了一层老茧,但为家撑起了一片天。他说,最多的时候春节前一周卖了16000多幅对联,赚了6000多块钱,就是靠这些钱,他能够供孩子读书、给老人看病吃药和支付全家人的生活费。后来因为长时间积劳成疾病倒了,王德海说,这十年写对联的生涯为他后来成功创作“竹骨文”立了大功。

但要说起令他展露书法才华和创作“竹骨文”书法的起源来,还是要归功于与病魔的抗争。2005年,王德海由于脑梗塞造成轻度瘫痪,在全面身体检查中又被查出早期肺癌,手术和化疗将王德海折磨得身心疲惫。病后在泰安修养期间,他经常流连于泰安文化广场,他看到有许多书画家在这里展示和交易书画作品。为了转移病痛的折磨,王德海第一次将自己的书法在宣纸上展示出来,写了四十多张拿到文化广场,没想到却造成了一时的轰动,人家还没开张,他的作品就卖光了。这之后,让他声名大噪,其书法作品在泰安文化广场大受欢迎,购买者如潮。但一年时间过后,当他的书法作品大量面世后,也如同广场上其他书画家一样,光顾者寥寥了。

之后,王德海又尝试画画,把从文化广场上买回来的仔细临摹。在领悟了书画同源的奥妙后,王德海开始反思:中国书法数千年历史,从者如云,要想自己的作品流传于世或被后人铭记,必须另辟蹊径。他要将书法作品嫁接到一个全新的载体上,独创一种新的书法途径。一开始他只是在传统的书法的基础上进行断节,可往墙上一挂自己却非常不满意,就再开始思考怎么把竹子的神韵体现在自己的作品中。后来他发现甲骨文和篆书非常适合写“竹骨文”,在经过反复研究后,王德海觉得如果将中国古老的甲骨文与书画中的竹子结合起来,竹子只有节,汉字加竹节不影响阅读,也不破坏汉字的整体结构,那简直是天衣无缝,美妙至极。就这样通过半年多的摸索,王德海的“竹骨文”体书法成功出炉,并得到了社会的广泛认可,“竹骨文”正式步入书法艺术的殿堂。

“竹骨文”一露面,便在周围引起了轰动,喜欢的人争相购买,2006年6月,一名日本游客以6万元的高价买走了王德海的一幅四尺的作品。自己的作品终于得到了人们的承认,王德海更加坚定了继续研究发展“竹骨文”的决心。

宁静致远 感恩艺术瑰宝之神奇

渐渐地,随着他把更多的思考和精力放在写字、绘画上,心情自然也超脱了不少,潜心于“竹骨文”书法的研究,王德海的病痛在不知不觉中也消失了。“2009年2月份,我又去医院复查了一次,医生说我已经完全康复,看来为大家写字作画真成了我战胜病魔的动力了。”

王德海说,书画创作对自己的病愈功不可没,在自己身患癌症的那些黑暗日子里,写字作画成了他最大的精神寄托。“经常有人来要我的字画,我想既然答应了人家,就得让人家满意,再说很多人求字都是有用处的,咱不能耽误人家的事,于是我就打起精神认认真真地‘完成任务’。”

2007年,国家民委和中央民族歌舞团访问台湾,在全国征集要送给中国国民党名誉主席连战的书画作品,有熟识的人把王德海的“竹骨文”推荐了上去。这时正是2007年7月份,两幅由国内著名书法家创作的作品已经被确定为送给连战。但参加评选的专家在看过了王德海的作品后,专门邀请了这两位-书法家前去商量,结果两位书法家主动提出要将机会让给王德海,“没想到啊,人家都是国内知名的书法家,后来听说人家是看到我写的竹骨文非常有特色,作为书法界的创新很有代表性才主动退出的”,这才有了连战站在王德海的“竹骨文”作品《望月》后拍的那张照片。

此后,王德海的“竹骨文”写出了名堂,很多人慕名前来要求他写一幅和送给连战的那幅一模一样的作品。

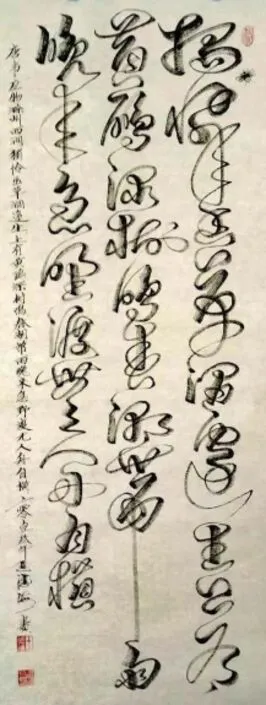

2008年3月14日,王德海的《书体“竹骨文”》被国家版权局登记著作权。同年12月3日,故宫博物院科技部主任曹静楼来泰安收集王德海的作品进行收藏,这在常理来说是不会发生的,因为故宫博物院有个不成文的规矩,一般不收藏在世书画家的作品,这是千载难逢的机会,更是对王德海“竹骨文”的最大肯定。他用“竹骨文”精心书写了苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》给了故宫,现在这幅登记为“2008-F-09945”的作品被收藏在故宫博物院。

从那个看父亲写春联的农村小子到街头卖字养家糊口的落魄青年,再到不畏病魔创作“竹骨文”的书法家,作品被故宫博物院收藏,王德海走过了一条充满坎坷和传奇的人生之路,如今可谓功成名就,但他说书法创作本来就应该是有所发展、不断升华的过程,自己的“竹骨文”还没到一字不可改的地步,自己无时无刻不在思考着对“竹骨文”的改进,下次再看的话,有些字可能就不是现在这个模样了。

综观王德海的竹骨文作品,作品中的每一个字,每一个笔画,无论是作主体的甲骨文或金文以及个别的小篆文字,都呈现出多彩的墨色,阴阳互生的光感效应。写法的多样,结构的异彩纷呈,再赋予圆润流畅的线条,以及青竹造型的瘦硬、挺拔、有枝有节,加之变幻莫测的笔法所形成的墨色斑斓,构成的艺术画面造型别致、不拘一格,浓淡干枯、虚实相称,粗细有别、轻重相融,方笔、圆笔、转笔、旋笔、擦笔、搓笔无所不用其极,令人兴趣盎然、百看不厌。远观长卷,森森然如竹林苍郁;细察近处,柔光和煦,风姿婆娑,给人以清新爽利之美感……

创新是一个民族生生不息的动力,是艺术得以绵延不绝之魂魄,同时这也是王德海不断追求进取的原动力。这之后,王德海的艺术灵感喷涌而出,一发不可收。他先后又创出“竹骨隶”、“飞白连绵草”、“疙瘩篆”、“阴阳行草书”及扇形、梯形、菱形等多种造型的隶书体。而且每种字体又可变换成几十种形式。如“扇形隶”又可衍生出正扇形、反扇形、左扇形、右扇形等等。其中“飞白连绵草”飞白流彩,连绵贯通,笔笔相连、字字相连,墨迹阴阳呼应,又不失点划、形体,且又展各种笔法、墨法、轨迹,融字法、章法于一体,现气韵、神采与抒情,既有流畅的旋律美,又有神采飞扬的舞蹈美,堪称书法艺术中各种技巧综合运用和抒情达志典型精品。

艺术的创新不是偶然的,它是艺术家几十年坚持不懈、孜孜不倦、苦心追求的结果,是多方面修养与文化高度融合析出的结晶。王德海之所以有今天这样的成就,也与他对真、草、隶、篆、行书、甲骨文、金文、石鼓文以及形形色色的其他书体有着很深的研究分不开,再加上他在国画、诗词、歌赋、音乐、器乐等方面的造诣以及从不禁锢的创新思想,使他达到了一个“艺术与心灵融而为一”的化境。

2009年王德海随儿子一起迁移到海滨城市青岛开发区居住。海滨美丽的风光和适宜的生活居住环境更加激发了他的创作热情,如今年过甲子的他看上去越来越年轻。近年来,他先后著有《王德海诗词选》、《书画选》、《竹骨秘笈》、《巅峰揽胜》、《中国花鸟画集萃》等文学和艺术著作。在谈到竹骨文的传承时,王德海告诉我们,他热切的希望有更多合适的人能够热爱“竹骨文”和从事竹骨文体书法的创作,让这一新的文化瑰宝跻身于中华文化的顶端。