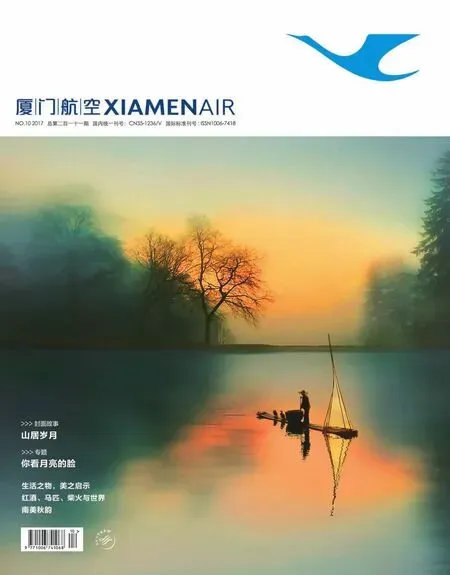

月亮之下,那一场中式狂欢

撰文& 编辑_ 郭忆静

月亮之下,那一场中式狂欢

撰文& 编辑_ 郭忆静

中秋节,对古人而言,是饮酒作对,是赏月话团圆。于今人而言,它仍是一场声势浩大的节日狂欢。这个一切围绕着月亮的主题节日,几千年前的月亮和今天并无二致,在赏月、玩月之中,才能察觉这个日子真正的意义。

崇拜的传奇

在中国几大传统节日里,中秋节的形成比春节和端午节晚了不少,但它却是最富有诗意的,也是最令人怀想的。

月亮在天上忽圆忽缺,就像是一种怪物,古人坚信瞬息万变的它主宰了世间万物,人们害怕夜晚黑暗的降临,却又无比期待月亮带来的光明。天文知识尚未普及,精神世界变得丰富起来。

头顶上的月亮不是一颗死气沉沉的星球,是人文意义上的居所,是一个可以寄托无限幻想的、诗情画意的、可望而不可即的仙境。玉轮、婵娟、广寒宫、冰镜、玉钩等雅号,足以见证人们对月亮的迷恋与崇拜。

话说,古时最先祭拜太阳是在春季二月十五,祭拜月亮定在秋季八月十五,祭月从帝王礼制散播到达官文人纷纷效仿,再至民间,在白天劳作之后,看着夜空中唯一如此明亮的天体,确实容易产生宗教情怀。甚至有学者说,月亮崇拜远远早于太阳崇拜,这是因为人们崇拜月亮,源于月亮能促使万物繁衍生产,是赋予自然界生命的神灵。

全世界范围内,各民族的文明很多是与月亮神话有关,大家一致在大自然的景象中,把思考和经验寄托在具体的形象上,借以寻找灵魂。就像人们听闻的月亮传说,也为月亮的神秘蒙上面纱。那些难以解释的事件,人们总爱将其时间背景设定在月黑风高的夜晚,无尽的遐想,有了嫦娥奔月,有了诗词情感追寻着月亮。

仰望的目光

“月亮”是一个颇具中国文学特色的原型意象。中国古典诗歌中吟咏月亮或借月亮抒怀的名篇佳作不胜枚举。皎洁的明月高挂天宇,或圆或缺,最易撩动古代诗人的情思。中国人对月亮有着延绵的情结,人文墨客更是对月亮情有独钟。有人说,“打开中国文学史,每一页都有仰望月亮的目光”。

唐宋两代是中国古典诗歌发展的辉煌时期,各种题材纷纷进入诗歌。但正如钱钟书所言:“唐诗、宋诗,亦非仅朝代之别,乃体格性分之殊。”唐人浪漫成性,对自然风物更是独爱,不管是新月、初月、春月、秋月还是关山月,都成了吟咏的对象;不管是思乡怀人,还是感叹对自然的理性思考,重在“不平则鸣”。而宋人的学养和气质使他们倾向于将情绪理性化,化悲怨为旷达。

同样是吟咏中秋佳节,唐人中秋诗呈现出一种情感饱满、明丽玲珑之美。宋代中秋诗则呈现出一种偏重理性、深沉凝重之美。这当中,有李白“床前明月光,疑是地上霜”的浪漫、杜甫“今夜鄜州月,闺中只独看”的深沉、苏轼“明月几时有,把酒问青天”的豪迈。他们把月亮写绝了,对今人而言,是无法超越的。

时代不同,诗歌呈现的精神面貌自然不同,但若是从中秋节的习俗发展来看,唐人和宋人过中秋的方式也不尽相同。在唐朝,官方规定的放假节日有七夕节、盂兰节、重阳节,却没有中秋节,可见,中秋节并不是一个法定节日。但在这几个节假日的包围之下,八月十五的圆月,并未被忽视,赏月、玩月蔚然成风。唐玄宗在月圆之夜,和杨贵妃临太液池凭栏望月之事都记载在史书里。作为一个盛产诗人的朝代,诗人们又怎么可能会错过此等风流,同样浅吟低唱,诗酒做伴,中秋喝酒作诗才是正经事。

对于宋人来说,中秋还有另一种形态,即世俗欢愉的节日。此时,中秋已成为一个法定的节日,随着社会经济的发展和城市的日益繁荣,中秋作为一项民俗节日才开始兴盛起来。中秋赏月、拜月成为一项重要风俗。全城的子女,不以贫富,都会登高或者在庭院中焚香拜月。男子愿早日登科,女子求有嫦娥之貌。家中铺设家宴,团圆子女,全城也取消例行的宵禁,夜市通宵营业,在这个不眠之夜,街头尽是欢笑,游人如织,婆娑于市,至晓不绝。宋代城市繁荣的景象,市民阶层的兴起,在中秋节的节日风俗中得到最大的释放。

唐宋的文人墨客,为中国文学树立了一个固定的赏月审美模式,月亮有可能是伤感的,也有可能是澄澈的。而在此基础上,与月亮有关的习俗却开始变得愈发世俗化,人们诉诸个人的情绪化情感,功利性的祭拜、祈求,构成普通民众过中秋节的主要形态。明月依旧,人心已非。

喧嚣的习俗

仪式不歇·祭月盛宴

漫长的农耕文明脉络里,中国人的精神世界,由日月共同主宰着,中秋节带来的意义,也离不开天上的明月和地上的收成。人们不会忘记在五谷丰登的日子里,全心全意举行盛大的祭拜仪式,在中秋之夜准备上新粮和时令瓜果,做一顿丰盛的晚宴,以求来年丰收。祭祀的食物中,满月形的月饼就像十五的月亮圆满,占据了最美好的一席之地。

美与丑·嫦娥与蟾蜍

蟾蜍与月亮结缘,远早于中秋节,上可追溯至战国。屈原在《天问》中就提出疑惑:月亮究竟有什么特性,消亡了能再长起?肚子里藏着一只蟾蜍,有什么好处呢?答案就是蟾蜍是月亮的化身,崇拜蟾蜍来源于古人对生殖的崇拜,蟾蜍作为一种广受膜拜的仙物,入药还能延年益寿。神话中,嫦娥飞身一跃,上了月宫,成了为西王母捣不死药的捣药工,未能享受永生的妙处,却为变成了丑陋的蟾蜍而痛不欲生。就连李商隐都不禁怜香惜玉,发出了“嫦娥捣药无穷尽”的感慨。

兔子的力量·玩兔儿爷

如果说,蟾蜍是女性和阴柔的象征,那么拥有超强生育能力的兔子,就是太阴的代表。中秋之夜,祭拜月神需要兔儿爷的帮忙,家家用瓜果菜豆供奉玉兔,酬谢它带给人间的福祉。明清,中秋节从祭月的礼俗转化成民间节日后,礼俗色彩渐渐淡化,游赏性质越来越突出,兔儿爷的功能也转变为孩童的祭拜对象、中秋节玩具,成了民间丰富立体的颇具人格魅力的形象。

良辰美景助月色·燃灯、观潮

月圆之夜的中秋节,月朗星稀,可谓良辰美景,美不胜收。然而对此人们并未满足,于是便有“燃灯”以助月色的风俗。满城灯火不啻琉璃世界,古时中秋燃灯之规模似乎仅次于元宵灯节,赏灯猜灯谜,男女爱情佳话自然容易产生。值此佳节,观潮可谓是又一中秋盛事。中秋观潮的风俗由来已久,白天面对壮阔苍茫的江水,感受自然的惊心动魄,夜晚静静听潮也是一大乐事。