卓越教师培养研究的趋势、内容、问题与对策——基于国内核心期刊文献的分析

张 莉,刘金梅

(湖北师范大学 外国语学院,湖北 黄石 435002)

卓越教师培养研究的趋势、内容、问题与对策

——基于国内核心期刊文献的分析

张莉,刘金梅

(湖北师范大学 外国语学院,湖北 黄石 435002)

对国内近五年(2011-2015)卓越教师培养相关的核心文献进行检索、梳理和分析,从卓越教师的培养趋势、内容和培养中存在的问题及对策角度进行述评。分析发现当前卓越教师培养的研究总体趋势可概括为:论文数量迅速增加,但非实证研究占据主导地位。该领域研究存在的问题:(1)缺乏实证研究;(2)卓越教师的评价标准体系不完善;(3)研究动机有失偏颇;(4)课程设置不具卓越性。

卓越教师培养;趋势;问题;对策;述评

20世纪80年代以来国际竞争日益激烈,追求优质的基础教育成为世界各国基础教育改革的核心内容。1987年美国国家专业标准委员会(National Board for Professional Teaching Standards, 简称NBPTS)制定基础教育各学科卓越教师专业标准。2010年和2011年英国教育部分别发布了教育白皮书《教学的重要性》和《培训下一代卓越教师》,为职前教师教育政策提出了改革构想[1]2013年9月,加拿大阿尔伯塔省成立了优质教学工作小组(Task Force Teaching Excellent Teacher),其工作目标是关注学生和优质教学,即“每一个孩子,每一个班级,都有一位卓越老师”(For every child, in every class, there is an excellent teacher)。[2]与国外相比,我国起步稍晚。2010年6月,我国教育部启动了“卓越工程师教育培养计划”,开始贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》精神。在2014年,教育部全面启动了卓越教师培养计划,明确指出实施卓越教师培养计划的目标:“培养一大批师德高尚、专业基本功扎实、教育教学能力和自我的发展能力突出的高素质专业化中小学教师”。[3-4]卓越教师培养计划充分发挥示范引领作用,以整体推动教师教育改革创新,全面提升教师培养质量。

通过几年的努力,我国教师教育改革取得了一定成绩,但是也有一些弊端。卓越教师培养未来发展趋势如何?是否有明确且行之有效的评判标准?在哪些方面存在问题?应该向什么方向努力?我们认为有必要对其实施5年来相关文献进行梳理分析,了解卓越教师培养的发展趋势、特点、存在问题及其解决策略,为我国中小学教师教育专业发展的研究做好前期准备。

一、文献来源与梳理方法

(一)文献来源由于我国针对“卓越教师”的培养计划在2010年才提出,笔者查阅了2010年至2015年①期间中文社会索引(CSSCI)教育类若干期刊所发表的文章。②笔者检索式为“题名或关键词=卓越教师培养 并且 期刊范围=CSSCI来源期刊”。所得CSSCI期刊文献共计34篇。

(二)文献梳理方式笔者对所得文献梳理分为两个步骤:一、根据研究方法将所有相关文章分为两大类——实证研究和非实证研究。判定这两类文献的标准为:若如文中提供了“研究对象、研究工具、数据搜集、数据分析”等归类为实证研究,否则就是非实证研究。二、将非实证研究分为“国外经验引介”和“国内理论研讨”两类,如果文章内容以介绍国外“卓越教师培养”为基础引发的思考就归于第一类,其余归于第二类。

二、研究总体趋势

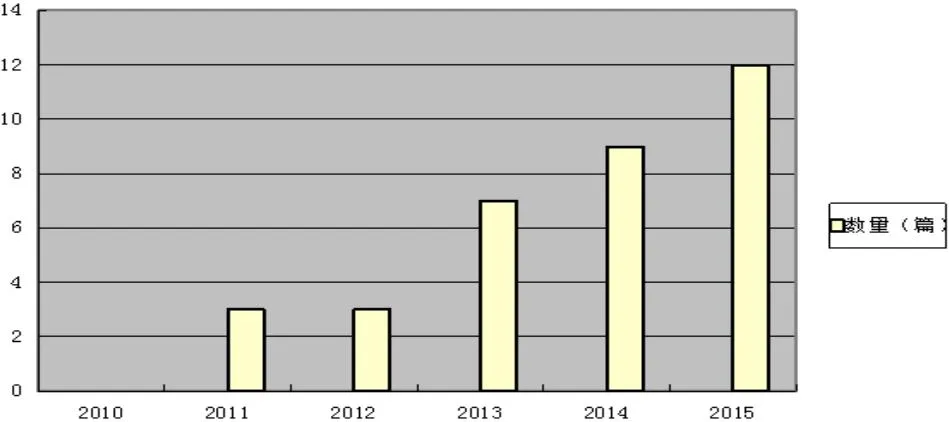

表1列出了2010-2015年来关于卓越教师培养相关文献的分析和分类。从研究类别来看,实证性研究文章仅有6篇,非实证研究文章是28篇,后者是前者的4.7倍。

表1 2010-2015年卓越教师培养研究文献的梳理和分类

从发表论文数量趋势来分析(如图1), 自2010年教育部启动“卓越工程师教育培养计划”之日起,2011至2015年文献数量逐年增加。说明越来越多的研究者关注中小学“卓越教师”的培养状况,同时也表明期刊编辑和工作者对这一研究领域的认可度增加。

图1 2010-2015年“卓越教师”培养的CSSCI文献趋势

综上所述,自从2010年我国教育部启动“卓越工程师教育培养计划”以来,卓越教师培养相关研究呈现明显增长趋势。就其论文数量而言,增长速度较快;但从文献类别分析,国内理论研讨、述评及综述等类型占据总数量的58.9%,非实证性研究仍然占据主导地位。

三、研究内容和特点

依据所梳理的文献内容,可将其归为六类:背景、内涵、标准、素养、课程设置以及培养途径。

(一)“卓越教师计划”实施背景毕景刚[5]从国际、国内两个角度分别探讨了实施“卓越教师培养计划”的背景。在国际上,美国和澳大利亚等发达国家增加政府财政投资,加强中小学教师与大学教师间的合作,提出并颁布了一系列有关“卓越教师”的培养方案。逯长春[6]在介绍德国教师教育政策新动向的基础上阐述了德国“卓越教师”培养的背景和原因,由于2010年德国学校教育改革对教师提出了新的挑战、教师职业声望低下、教师职业价值不高等问题引发了此次针对教师专业成长的“卓越教师”培养项目。曾鸣、许明以英国教育部出台的“白皮书”为线索,论述了其“卓越教师”职前培养的原因:英国在PISA检测中学科排名降低明显,基础教育领域国际竞争压力增大;英国职前教师在教学能力培养和检测标准上存在问题;大学与中小学合作伙伴关系相对脱节等。为了增强基础教育的世界竞争力,提高英国职前教师教育水平,英国教育部启动实施了“职前卓越教师培养计划”。 这些国家“卓越教师计划”的实施,提高了其教育教学水平,也促进了大学教师、中小学教师的专业成长,在全球范围内都产生了影响。在国内,2010年教育部启动“卓越工程师”、“卓越医师”和“卓越律师”培养等项目,为“卓越教师”的培养提供了政策参考依据,2012年,国内部分高师院校制定了“卓越教师”培养改革方案,开启了“卓越教师”的培养之路。赵晓光,马云鹏[7]对我国“卓越教师培养计划”也进行了论述,其观点与毕景刚提出有关国内研究背景十分吻合。关于“卓越教师培养计划”实施背景的研究多数都是从现实问题出发论述其存在的必要性和必然性。

(二)“卓越教师”定义研究根据梳理分析文献发现,关于“卓越教师”定义(内涵)的研究并不多,从搜集的资料来看,只有两位研究者:毕景刚、施雨丹,在他们的研究中作出了明确论述。毕景刚认为“卓越”即是超出寻常、非常优秀,“卓越教师”就是指教师的能力结构和个人素养等方面都要超出普通教师。施雨丹、卢晓中[8]关于“卓越教师”内容的观点是师德高尚、专业基本功扎实、教育教学能力和自我发展能力较之于普通教师更加突出。对“卓越教师”定义的研究一方面是从其字面意义去理解,另一方面则是从教师必备素养的角度出发。

(三)“卓越教师”标准探讨王志文[9]从“卓越教师”的素养特质角度出发研究卓越教师评价体系的建构。他认为关于其评价标准具体可以从教学、科研及人格品质三方面着手构建可实施的方案,阐述了卓越教师评价体系一是帮助普通教师探索走向卓越实践性路径,二是使卓越教师通过评价过程来获得自我价值感的满足,三是帮助卓越教师坚定持续超越自我的信心。张守波[10]以美国密苏里州的《师范教育工作者评价标准》和《中小学师范教师标准》为例,在总结评述其评价系统核心的基础上以期对我国“卓越教师”评价标准提供借鉴和参考。针对“卓越教师”评价标准作出具体内容阐述的是左岚。左岚总结国内“特级教师”的评定标准侧重于师德、育人和教学等方面;香港“卓越教师”标准是以“课程实施”和“追求卓越文化”为核心;美国则是以“学生发展、教师知识与技能、教师合作”为基本理念。左岚基于这些国际国内不同的评定标准,建议我国“卓越教师”评价体系的建构应该从专业知识、教学成效、专业精神和社区服务四个方面进行,从而促进“卓越教师”的全面发展。

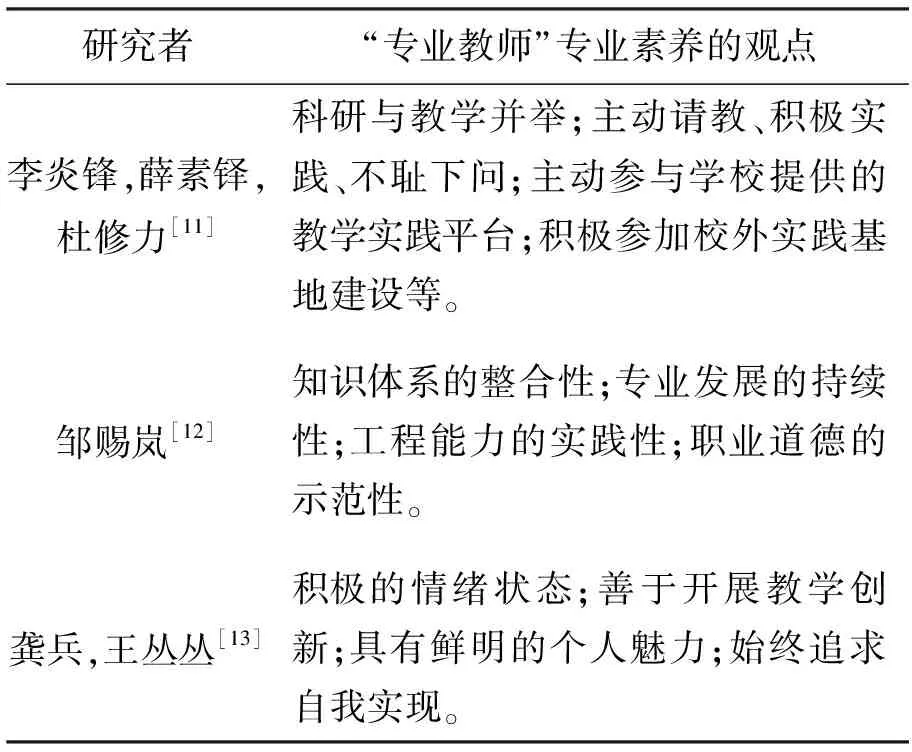

(四)“卓越教师”专业素养关于“卓越教师”专业素养的研究,不同的研究者有不同的观点,但不同中也有少许相同之处,笔者将不同研究者的观点以表格形式呈现(见表2)。

表2 研究者们关于“卓越教师”专业素养的观点

(五)“卓越教师”课程设置近几年来,我国教育部陆续启动了“卓越教师培养计划”试点高校,不同的学校根据实际情况设置了不同的课程。北京师范大学(2011)的课程设置主要分为三类:教师教育基础(教育心理学、教育学、学科教学论、学科教学技能、教育实习等);职业信念与养成教育;科研训练与创新活动。华东师范大学(2011)的“卓越教师”课程设置归为四类:教育与心理基础理论类课程;教育研究与拓展类课程;教育实践与技能类课程和学科教育类课程。华中师范大学(2013)也将“卓越教师培养计划”的课程设置为四类:共通教育理论课程;学科教育理论课程;共通教育技能课程和教育实践类课程。这些部属师范院校注重发挥传统师范教育的优势,在教师培养的课程设置上突破了传统的“老三门”,并与当前教育改革紧密联系在一起,实现课程体系多元化。

(六)“卓越教师”培养途径“卓越教师”的成长和培养非一日之功,切实可行且科学合理的方案和培养途径会为“卓越教师”的培养提供方向标。金业文[11]从教师发展规律和职业特点的角度出发,提出建立“U-S”合作模式,即大学(university)和中小学(school)之间应该建立紧密的合作关系,在“卓越教师”的培养过程中要充分发挥中小学教师的积极作用。刘益春[12]以东北师范大学“卓越教师培养计划”为例,提出了“U-G-S”的协同培养模式:大学(university)、政府(government)和中小学(school)三方协同开展教育研究,协同建设教育资源,提升教师可持续发展能力。高闰青[13]以“河南省教师教育改革焦作实验区”为例,进一步阐述了“U-G-S”三位一体的协同创新培养模式,保证“卓越教师”职前培养质量。

四、研究存在的问题与对策

(一)存在的问题上述文献分析说明当前我国“卓越教师培养计划”的实施已经初有成效,但仍存在问题和不足。

研究类别相对单一。笔者以“题名或关键词=卓越教师培养 并且 期刊范围=CSSCI来源期刊”为检索式对国内近五年卓越教师培养相关的核心期刊文献进行检索、梳理,发现现阶段关于“卓越教师培养计划”的研究文献中实证研究远远少于非实证研究,而非实证研究多数以引介和评述为主。不可否认的是在研究的基础阶段这类文献对引起研究者和学者们的关注起到积极的推动作用,却不能在“卓越教师培养”的实践中发挥借鉴和引领作用。

评价标准不够完善。虽然“卓越教师培养计划”在部分高师院校如火如荼地进行着,但目前我国关于卓越教师评价标准的研究甚少,迄今为止还没有成文的评估体系。

研究动机有失偏颇。梳理和分析文献发现,研究者们的研究动机多数是出于学术研究的需要,而不是“卓越教师”班级学员专业发展的需要。这些研究问题有的源于研究者的经验,有的源于文献,有的是为了完成学位论文或是研究项目。

课程设置特色性不够突出。分析各高校的课程设置,笔者发现他们的课程都是围绕培养“卓越教师”的基本教育教学能力和实践能力的角度出发,与培养普通师范专业学生的课程区别不大。

(二)解决措施针对以上几方面的不足,我们建议:

(1)结合多种研究方法,进行实证研究。在教师教育相关政策的驱动下,在基础教育的需求下,研究者应该结合各高等师范院校正在进行的“卓越教师培养”项目,探索其培养路径,分析其培养过程中的优缺点,对培养对象、指导老师和合作实践单位进行访谈、问卷调查或是个案研究,将他们的反馈情况进行分析总结,为后期“卓越教师”的培养提供些许实践经验。

(2)从多维度全面构建合理的“卓越教师”评价体系。一套完整的评价体系是“卓越教师”专业发展的内在动力,能够促进教师质量的提升,积极推动教育的发展。

(3)端正研究态度,明确研究动机。从基础教育的需求出发,以卓越班级为载体,立足于卓越教师的专业发展,做一些具有实际意义的学术研究。

(4)在课程设置上建议后期将“卓越教师”课程体系细化,突出其“卓越性”,例如:设置关于师德师风、教育信念、文化底蕴、反思发展和创新能力等方面的课程。

随着“卓越教师培养计划”的逐步实施,各培养单位应该认识到当前研究和培养过程中的问题,管理层应该着眼长远、统一协同校内校外教育教学单位,通过制定评价标准,搭建创新型培养模式和设置完善的课程内容,以促进“卓越教师培养计划”的可持续发展,为我国基层教育输送专业素养高、专业技能扎实、师德师风高尚、具有自我发展意识和创新精神的“卓越教师”。

注释:

①检索文献的过程中,关于卓越教师培养的最早文献始于2011年,故2010年相关文献数量为零。

②所检索CSSCI期刊为:《课程·教材·教法》;《人民教育》;《教育理论与实践》;《外国教育研究》;《教育研究》;《教育科学》;《教师教育研究》;《教育学报》;《中国教育学刊》;《教育探索》;《外国中小学教育》等。笔者在搜集和整理文献时难免挂一漏万,敬请读者朋友谅解。

参看文献:

[1]曾鸣,许明.英国职前教师教育新政策探析——聚焦《教学的重要性》和《培训下一代卓越教师》[J]. 外国教育研究, 2012(08)114-121.

[2]谢晓宇.优质教学:加拿大卓越教师教育计划的核心[J]. 外国教育研究, 2015(08)60-70.

[3]左岚.探索卓越教师专业发展的成功之道——基于粤港中文卓越教师的个案研究[J].基础教育, 2015(05)85-91.

[4]左岚.中美卓越教师评价标准比较研究[J]. 外国中小学教育, 2015(09)56-60.

[5]毕景刚.“卓越教师”计划之背景、内涵及策略[J].教育理论与实践, 2014(11)33-35.

[6]逯长春.德国教师教育政策新动向—— “卓越教师教育计划”:推行与展望[J].教师教育研究, 2013(04)92-96.

[7]赵晓光,马云鹏.卓越教师培养背景下的师范生学科教学知识发展[J].黑龙江高教研究 , 2015(02)91-92.

[8]施雨丹,卢晓中.论卓越教师的素质构成——基于广州市中小学教师的访谈分析[J].中国教育学刊 ,2015(09)92-96.

[9]王志广.谈卓越教师评价指标体系的构建[J]. 教育理论与实践, 2013(32)28-32.

[10]张守波.通过教师评价引领教师走向卓越 ——美国密苏里州《中小学示范教师标准》述评[J]. 外国中小学教育, 2014(09)52-58.

[11]金业文.“卓越教师”培养:目标、课程与模式[J]. 教育经济与管理, 2014(06)35-40.

[12]刘益春.协同创新 培养卓越教师[J].中国高等教育, 2012(23)15-18.

[13]高闰青.卓越教师 “三位一体”协同培养模式的实践探索[J].课程·教材·教法, 2015(07)115-120.

责任编辑付友华

G451/561.0

A

1003-8078(2016)05-0077-04

2016-03-07doi:10.3969/j.issn.1003-8078.2016.05.21

张莉(1989-),女,湖北十堰人,湖北师范大学外国语学院2014级研究生;刘金梅(1963-),女,湖北武汉人,湖北师范大学外国语学院教授。

湖北师范大学教学项目,项目编号:湖师教〔2014〕11号。