醫護吶喊:搶救醫護,他們更是過勞者

在台灣,很多有關醫護過勞或者維權的場合幾乎都會有不少一線醫護人員的呼籲與吶喊,2012年我們發起成立全球第一個以臉書推動醫療改革的急診室醫護團,為醫師團體特別是被忽略的急診室醫護團發聲吶喊、維權,起因也是由於2012年3月在新北市恩主公醫院急診室,有黑道人士毆打當時值班的主治醫師林憶直等醫護人員,政府並未正視急診暴力,處於對於醫護人生安全未得保護的瘋狂,我們在臉書創立了“搶救急診室”專頁呼籲衛生署等相關單位重視並改革。

醫勞盟的吶喊

而恰恰是急診室這樣一個在生死一線的科室在社區緊急醫療網中扮演極重要的角色,急診室的醫療人員永遠在第一線守護著民眾的緊急醫療需求,不分晝夜,也沒有放假的時候。急診室是整個醫療體系的縮影,醫療崩壞的種種跡象,最初呈現的地方就是急診室:病患壅塞、暴力事件、醫療糾紛等等。

當時正是為了由下而上地推動的醫療改革,本人聯合一些志同道合的醫療人員,在臉書先後創立了“搶救急診室”及“醫勞盟”兩個粉絲專頁,目的在於捍衛醫療專業、榮譽、尊嚴、勞動安全與基本人權,企盼能夠解決台灣醫療制度崩潰的危機,維護台灣醫療品質,促進病人安全。我們隨後向內政部申請於2012年9月11日正式成立社團組織,取名為“台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟”,簡稱“醫勞盟”。醫勞盟在成立之初就提出六大政策訴求:

(1)護病比明文入法

(2)受僱醫師納入勞基法

(3)健保核刪應採具名制

(4)健保給付與評鑑脫鉤

(5)落實家庭醫師及轉診制度

(6)醫療場所暴力列為公共危險罪

現在來看,醫勞盟今年四歲了,推動醫療改革四年來,雖然距離理想還有很大一段路,但也不是毫無成就。首先,蔡英文總統已作出政治承諾要讓受聘僱的醫師適用勞動基本法(勞基法),衛生福利部(衛福部)林奏延部長也在2016世界衛生大會(WHA)演講中,公開承諾近期內會將醫師納入勞基法適用。再來是健保黑箱核刪醫療給付的改革,也已經獲得衛福部健保署的正面回應,承諾將於今年10月開始試辦具名核刪制度。此外,對於飽受醫界批評虛偽造假的醫院評鑑制度,行政院林全院長及衛福部林奏延部長都宣布將大幅簡化,林部長也於6月20日宣布明年開始的評鑑,將刪除與醫療品質無關的條文,並減少文書處理工作,讓醫護人員的工作回歸病人的照顧上。

而關於醫療場所暴力的改革,醫勞盟成功推動《醫療法》第24條及第106條的修訂案,未來任何人若以強暴、脅迫等暴行妨害醫事人員執行業務,警察機關必須協助排除或制止;如果涉及刑事責任者,將移送檢察官偵辦。其罰則將比照刑法妨害公務罪,最重判三年有期徒刑,若導致醫事人員死亡,更可處無期徒刑。因為目前在大陸頻發的醫療場所襲擊醫護人員的暴力事件,在台灣也時有發生。

在台灣,依據衛福部從2009年至2014年4月期間的統計,發生於醫院急診室的傷害行為有711件、治安事件有1,441件,合計共2,152件。最常發生的就是咆哮、謾罵、推擠、抓傷等言語或肢體暴力,更嚴重還有持槍或刀械威脅醫療人員,使其心生懼怕,無法安心救人。

所以為了因應層出不窮的醫療場所暴力事件,衛福部在醫勞盟和其他醫療相關團體的要求下,推動了5大政策目標:

一、修訂醫療法24條及106條 (所謂的“王貴芬條款”)。

二、強化急診安全環境(門禁管制、警民連線、24小時保全人員、張貼反暴力海報、急診室之診療區與候診區作業空間須明顯區隔)。

三、強化第一線人員應變與處置(辦理急診暴力防治教育訓練及演習)。

四、落實醫院通報(要求衛生局督導所轄醫院確實通報並主動積極提告或協助醫護人員提告)。

五、民眾教育宣導。

而後來促成立法院於2014年1月修訂醫療法24條及106條的關鍵則是兩個新聞事件:(1)2013年5月的藝人黑支毆打急診醫護人員事件,以及(2)2013年11月的民意代表王貴芬摑加護病房護理師巴掌事件。該次之修法也因而被稱為“王貴芬條款”,內容規定任何人若以強暴、脅迫等暴行妨害醫事人員執行業務,警察機關必須協助排除或制止;如果涉及刑事責任者,將移送檢察官偵辦。其罰則將比照刑法妨害公務罪,最重判三年有期徒刑,若導致醫事人員死亡,更可處無期徒刑。這樣一個法條的修改,從法律層面給了醫護人員基本的人身安全保障。

然而,雖然醫護基層做了許多努力甚至上街遊行抗議,卻仍看不到政府有具體回應的兩個推案是“護病比明文入法”及“落實分級醫療(家庭醫師及轉診制度)”。台灣的護理人員比歐美國家的護理人員平均要多照顧三倍的病人數,雖然工時已受勞基法保障,但工作勞碌程度卻明顯影響病人的照護品質,甚至無法保障病人的就醫安全。台灣全民健保制度雖表面看似醫療可近性高,但實際上其實是醫療分級制度從未落實,急診室被嚴重濫用,甚至有民眾因青春痘擠破流血而叫救護車送急診的。民眾就醫不受限制的結果導致中小型的社區醫院萎縮,而大型醫院和醫學中心卻天天爆滿,不是重症的病人無止境地堆積在急診室等待住院,造成急診室形同難民營,真正急重症病人的權益明顯被輕症患者所排擠,這是今天台灣社會必須儘速反思的關鍵環節。

醫療糾紛,望而生畏

從更大層面來看,除了直接造成醫護身心傷害的醫療暴力事件與不合理的分級制度等,遍佈各地的“醫療糾紛”則一直是醫界心中永遠的痛。無論導致現職醫師遠離重症醫療、離開臨床醫療工作,以及醫學生避免選擇五大科的原因,一向以醫糾為首。而現行醫糾訴訟案件審議曠日廢時,難以獲得患者及家屬所渴求的真相,更無法真正改良臨床疏失、達到“不讓下一個同樣的受害者出現”的目標,徒然讓醫療人員、家屬、法界在漫長過程中同受煎熬。當訴訟成為唯一溝通手段,不但造成內外婦兒急診重症等科醫師的大量出走潮,也導致醫病之間彼此防備、無法信任,直接影響醫療品質。若不尋求改變,台灣醫療崩壞必定無法避免。

而且,台灣以刑逼民的司法環境已將醫師救人的熱忱消磨殆盡,醫師熱血救人卻換來刑罰及天價賠償,漸漸地,醫療會變成“多做多錯,少做少錯,不做不錯”的消極狀態,這是台灣醫療和病人得共同承受的悲劇結局。漸漸地,病人不再像以前那樣信任醫療人員,而醫療人員本身也變得冷漠許多。

我們看到,根據衛福部統計,醫療訴訟件數逐年攀升,光是2011年一年當中,就有高達577件,也就是說平均每天就有1到2件醫療糾紛進入訴訟,而且近八成為刑事訴訟(由檢察官起訴)。發生醫療糾紛的科別中,以外科比率34%為最高,其次是內科27.8%、再來是婦產科14.94%和小兒科8.29%。不少醫師被告一次就決定轉行,不再開刀救人!仍在崗位上的醫師們為求自保,也紛紛隨身攜帶錄音筆記錄自己的行醫過程,以免哪天被告得以舉證。

而回歸初心,醫療行為之目的在於解除病人生命或身體危害,具備特殊性、侵害性、高風險性及不可預期性,且病患之傷亡結果與醫療行為間之因果關係,若沒有病理解剖,非常難以認定。因此,每當醫療發生不良結果或併發症時,病家常常會將醫療人員當成情緒出口,要求調查醫療過程是否涉及醫療疏失,而最簡單的方法就是對醫療人員提出刑事訴訟,因為告刑事是由檢察官起訴,不必請律師,也不必舉證,完全沒有門檻。這是台灣醫療糾紛案件起訴多但定罪低的原因,浪費了許多醫療和司法的寶貴資源,也讓醫病關係惡化到極點。

當醫糾惡化至此,尋求解決醫療糾紛之方法,重點就在於加強醫病溝通與促進訴訟外糾紛處理機制,政府應督促各醫院設置“關懷小組”並推廣“醫院內調解員(mediator)”制度,促進醫病溝通,化解醫療紛爭。醫界和法界必須合作修法,強化訴訟外之調解機制並提高醫療糾紛刑事起訴之門檻,避免濫訴。對於無可避免之醫療風險如生產併發羊水栓塞症、手術中因麻醉引發惡性高溫等等,則應由政府規劃財源全額救濟。

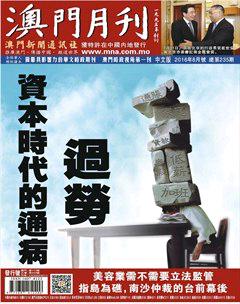

過勞,工作中倒下

醫療暴力、醫療糾紛之外,我們的醫師疲於應付各種突發狀況與司法訴訟的同時,還要面對強大的工作時間和工作壓力,醫護團體的“過勞”早已經成為醫師的重要威脅。在台灣,醫師於工作中病倒的消息,時有所聞。日前台大醫院一名內科高姓總醫師突然沒來上班,同事卻在宿舍發現他昏迷在地,原因是出血性中風,緊急手術後才救回一命。高雄榮總也有一名耳鼻喉科醫師突發中風,另外還有2名醫師,分別在手術室、診所工作時猝死。

台灣的醫護人員明顯處於過勞狀態,因此常常被掛上“血汗醫護”的稱號。世界各先進國家如美國、歐洲、日本等,都有相關的勞動法令來規範醫師的工作時數,不只是為了照顧醫師的健康,更重要的是要保障民眾的醫療安全,因為有許多醫療失誤是出自醫師過度疲勞狀態下所做出的錯誤醫療決策,Libby Zion 就是個很有名的例子。

當年促成美國對住院醫師的工時設限的主要原因,是因兩位急診的住院醫師因超時過勞工作而導致病人(Libby Zion)不幸死亡。Libby因血清素症候群(serotonin syndrome)就醫,住院醫師因同時照顧40個病人太過勞累,開立了錯誤的藥物給病人注射,導致Libby病情加重而死亡。Libby的父親為一名律師,除了悲憤之外,也對Libby的死因進行調查,質疑用藥不當及醫師過勞。經過一番複雜的調查程序,參酌紐約州醫事審議委員會的意見,努力促使美國政府推動一連串的立法,後來終於誕生了Libby Zion法案。法案的精神是確保病人在足夠的醫護人力下受到治療,不只增加了主治醫師對年輕醫師的監督、也限制了住院醫師的工時每週不能超過80小時。

而反觀台灣,住院醫師平均每周工作90-110小時,遠遠超過一般正常人所能負荷的工時,難道台灣的病人安全不重要嗎?醫師過勞難道不是醫療糾紛泛濫的原因之一嗎?我們是否也該認真考慮訂立台灣版的Libby Zion法案,以健全醫療品質並保障病患的就醫安全呢?因台灣大部份的醫師都受僱於醫院,最直接的方法,當然就是將這些受聘雇的醫師納入勞動基本法(勞基法)適用。

目前護理人員雖已適用勞基法,工時問題不大,但護理工作的疲勞程度取決於當下所同時要照顧的病人數,也就是所謂的“護病比”。根據歐洲的統計,最佳護病比是1比 6,也就是每一位護理師最多照顧6 位病人,之後每增加一名患者,病人 30 天內死亡的機率就會增加7%。在台灣這樣惡劣的勞動環境下,不僅使護士過勞,更影響病人安全。但根據醫勞盟的調查顯示,台灣的護病比根本爆量,醫學中心的內外科病房甚至可高達1:16~20。衛福部公布的2013年三班護病比試評鑑成績,竟有高達八成醫院護病比未達評鑑標準。反觀美國25州直接在法律規定要求醫院三班護病必須符合標準,英國則要求各醫院需按月公布三班護病比,將每天、每個班別的護病比公告置於病房入口處外顯眼處,也必須上網供民眾查詢。因此,醫勞盟呼籲醫療院所應該將護病比資訊透明化,將三班護病比數據公布在網路上、公告在病房入口顯眼處,以及仿照美國將護病比直接明文落實在法律規定中。

被忽視的“心理過勞”

醫療人員除了身體長期處於過勞以外,還可能出現心理過勞。研究顯示,過勞的醫療人員罹患高血壓、心臟病、中風等心、腦血管疾病風險,普遍高於一般人。此外,醫療人員因長期處於高壓環境,也容易導致嚴重失眠、體重過胖或過瘦、情緒不穩定等身心失調的狀態。

在醫界本身有個笑話是“住院醫師,就是住在醫院裡面的醫師。”聽起來很感傷卻是事實,醫師的超長工時常常讓“婚姻幸福”、“家庭美滿”變成遙不可及。現任的台北市柯文哲市長在當醫師時也曾經說過:“我感受到妻子猶如空氣和水一樣,面對孩子,我永遠是個缺席的父親”,一語道破醫師處境的悲涼。

現今的台灣全民健保已經被過度濫用,政府縱容民眾自由就醫不設限,民眾連青春痘流血都可以佔用健保資源到醫學中心去看急診,國家不做分級醫療,任由民眾浪費醫療資源,又怎麼好意思用“醫德”高帽來要求醫療人員“燃燒自己,照亮別人”呢?

事實上,醫師連續值班超過24小時是常態,研究顯示,一般人若疲勞逾18小時,他的行為能力相當於血液酒精濃度為0.05%,若疲勞逾24小時,則如同血液酒精濃度高達0.1%,他的行為和決策就好像酒駕般危險,不但影響醫療照護品質,嚴重者甚至可能危害病人的生命安全。因此,醫勞盟的訴求很務實:“要求醫療品質和病人安全的同時,必須保障醫療人員的勞動權益。”如果政府不重視醫護人員的權益,又怎麼可能會重視病人的權益?

因此針對台灣醫療人員長期過勞的問題,我們提出以下三個層面的改善措施:

第一:對抗過勞,醫療人員應從自己做起:關心自身的健康,過平衡的生活。醫療人員比病人更需要學習培養正確且健康的生活價值觀:平時除了努力“工作”外,必須得同時兼顧“家庭”、“運動”、“休閒”和“信仰”的生活品質。

第二:醫療人員可以透過社群網路(如醫勞盟臉書專頁)或實體社團或協會串聯,凝聚團體共識之後對外發聲,揭露勞動環境中的困境並提出解決方案以獲取社會各界之援助,進而影響政府決策,一起推動改革。

第三:醫療人員應積極組織實體“工會”,形成勞工團結權以取得勞資協商權的代表地位,目的在於保障勞工的工作權,提升整體勞工的勞動意識,進而改善勞動條件。

沒有身心健康的醫護人員,我們何談醫療品質?當醫療人員、醫學生們,一個個敬畏這個身心過勞的特殊行業時,想必,整個社會的醫療體系才是真正崩塌的開始。