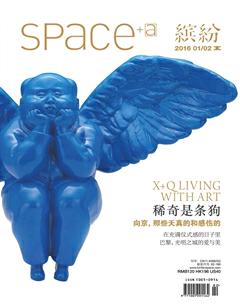

稀奇的艺术之光

在采访向京时,她曾说:“奥尔罕-帕慕克有本书叫《天真的和感伤的小说家》,我觉得这个可以用在任何创作者身上。他认为创作者分这两种,天真的和感伤的。天真的是天才型,像毕加索,灵感永远像自来水一样。所以他们也是乐观的,生命力比较旺盛。感伤的则永远在自我否定和怀疑的状态里,我觉得每个人不会完全截然分成这两种。对于个体来说,有时候会从一个天真的艺术家变成一个感伤的艺术家,比如我。”

“天真”往往是孩童般清脆的、旺盛的笃定,而“感伤”则是被世事浸透后潮湿的疑虑。虽然向京用的是“变成”一词,是一种质变的转化。而在我眼里,她更像是一个“既天真又感伤”的创作者一一这不仅仅是时间轴线上的位移,也不仅仅是情感轴线上的渐变,而是一种揉杂与弥漫。互相渗透,生发出的新的东西。或许这就是那些我们称之为“艺术魅力”的谜一般的存在。

既爱又恨的雕塑 唐莉

在人们的印象里向京一直是瘦瘦的样子,但很精练,深邃的眼神里透出的更多是坚毅和沉着。这就如同向京本人,具有着独特的艺术家气质,犀利、冷静,仿佛身在现实又远离世俗。跟向京本人近距离接触时,她亲切近人,坦率真诚。

向京常对外界说,“我的雕塑都是我自己亲手做的,有时也有助手帮忙打磨,但主要还得我自己来做”。这就是向京的工作状态,很难想象一个身体纤瘦的女艺术家做出的那些大体量的雕塑作品,在这个身体里蕴藏着强大的力量,它所爆发出来的张力和纤瘦的外表形成了强烈的反比,向京一直是一个真正的“女汉纸”。

向京以雕塑擅长,从1995年开始创作到现在已经有20个年头。她主要采用玻璃钢材料做作品,因为她觉得玻璃钢是一种没有性格的材料,不像铜、石头那种属性很强的传统材质,想怎么处理都行。我们熟知的女性身体系列雕塑是她的成名作,“通过身体说话”曾经是向京的个人标签之一,也因此被冠上“女性艺术家”、“女性主义”的称号,这是她不喜欢的。与其说向京是个“女性主义”艺术家,不如说她是个带有女性视角和女性意识的艺术家,但这都不是重点,她作品里透露出的不安感,是对于现代性下人性的迷雾和对于生存本身的不断确认——“内在性”是她所企图挖掘的生存真相。2011年在今日美术馆的个展《这个世界会好吗?》她做了一批以动物题材为主题的大型雕塑作品,从而改变了大家对她的认识。

向京,那些天真的和感伤的 向京 梦斯 黄小凯

对无意义的审视:死亡的一刻,意义才显现

我的工作状态对于别人来说可能非常痛苦而且折磨人。每次创作之前,我会做一些工作时间表,这种非常外化的东西都是容易解决的。最难解决的还是思考的过程——这个东西的内核是什么,这个内核对当代艺术语言有没有意义、有没有贡献。我总是会对自己产生非常大的疑问,焦虑也都来自于这里。在解构着同时又会否定自己推翻自己。所以,这个时候是我想问题的峰值,总是在组织着什么,推翻着什么,对我来说算是一种创作的乐趣。

我平时是一个毫无乐趣的人,就是工作。大家都觉得我痴迷于雕塑,其实并不是。我对雕塑谈不上喜欢,甚至可以说是厌烦。因为雕塑工序特别多,像一个大工程,需要非常顽强的意志力和丰富的工作经验。而且出来的成品,大家看待它和看待两天画成的一幅画是一样的。雕塑繁琐的工序特别能耗费和折磨创作的激情。对我来说,能够保持始终如一的投入,只能说是因为我对虚无太恐惧了。我不能忍受毫无意义的人生,对虚无充满了恐惧。

我只能说我用穷其一生的时间证明我的作品以及对问题的思考还是有价值的。如果有一天发现这些东西没有价值我会瞬间舍弃。我一定会去找对我有价值有意义的事情。

为什么海德格尔的“向死而生”这个概念对我特别核心呢?我知道生命本身就是虚无的,无非是一个A点到B的存在而已。这个时间段我们根本逃不过去,人总要走过这个路程。没有人知道答案,你的一生有没有意义。但我恰恰是一个恐惧虚无的人。海德格尔有一句话:死亡的一刻意义才显现。所以对我来说,人永远是一个迷局者。在这个路程当中,你并不知道你的生命有没有意义。我看过一本书叫《天才之为责任——维特根斯坦传》,是英国的哲学教授瑞·蒙克写的。对我来说,看传记就是一个非常励志的阅读。维特根斯坦患胰腺癌,最后几天完全昏迷,他在弥留之际的最后一句话是:“告诉他们我过了极好的一生”。这句话太动人了!我相信没有人能预知自己死亡是什么样的,也不知道每个明天会怎么度过,不知道那个刹那来临之际是什么形态。我特别希望自己在最后也能如此安心,同时我也特别能理解他这句话背后的一切。

维特根斯坦被家族的忧郁基因困扰,有极强的宗教感,随时愿意奉献自己。他觉得在大学教书是一个特别无聊的事情,一定要去参军,还要去当传教士。他曾经也当过药剂师和小学老师,非要去一个最贫困的学校教学。这种献身精神也是一种宗教感,他觉得个体生命是毫无意义的,只有思考分泌出来的东西才是生命的实在。我比较认同他的这种价值观。

日常所有现实性的东西我都不是特别在乎。当然,人所有的敏感都来自于对现实的感受力和思考,这是必然的,否则我们的思考太抽象了。没有经验并不是什么好事,我的生活一定会有这个问题,但是我觉得我还算是个敏感者。即便未见得一定要日常柴米油盐那么去过,但是对很多发生的事情还是要保持足够的关注和关心。因为这会养育你,在你思考问题的时候给你更多的角度。

1999年夏天跑到上海是广慈的决定,我们生活中所有的大决定都是广慈做的,我就是在现实层面“节节败退”。我觉得我在生活上就是半张床的痕迹,旁边一堆书,能躺下睡觉就够了。其实对我来说,拥有排泄的快感就已经足够了,但是还要有那么多的地方来装这些雕塑,这也是我不喜欢雕塑的一个原因。

雕塑用了我太多的精力和时间

我是1995年开始做作品,到目前为止一共做过四个正儿八经有线索的个展,都是三年一次——2002年“镜像”,2005年“保持沉默”,2008年“全裸”,2011年“这个世界会好吗?”。还有今年(2016)要做的,这次展览是时隔五年。

当代艺术有一段时间时兴以大型展览来呈现,以参加展览的资历作为评价一个艺术家热度的指标。所以很多艺术家就成了展览艺术家,他们热衷于为各种展览创作,为在简历上添加一些资历。我比较反感这种做法,因为策展人的工作是横向的,他选择一个问题,然后把跟这个问题相关的艺术家放在一起。但是我始终认为艺术家的创作应该是纵向的,自身有思考的线索,而且深度很重要。经常参加展览,为一个展览而做作品的话,艺术家自己的体系就变得零散。创作者应该去结构自己的东西,这样表达问题会清晰很多。

其实人在思考的时候,很难聚焦,除非是专业的写作者。我常年有写日记的习惯。年轻时候喜欢写些零零碎碎的东西,现在是想到什么问题就会写下来,但是很难形成文章,都是碎片化的。人的思考大部分也是这种形态,就好像哲学里讲的思想和语言本身的距离。当你在想问题的时候,觉得已经很深人了,但当真正物化以后,可能没有那么有型。我觉得,艺术家幸运的就是能把很多思考以物化的作品呈现出来。

每次我做东西的时候可能没想那么清楚,但时间长了,自己也会给予作品很多阐释,再加上别人的评价,这时作品就会转换成文本,这种东西也会反作用于自己的思考。成型的东西会变得越来越多,结构也会变得更结实,同时也会积累更多经验。你就会知道自己哪部分扎实哪部分还不行。

2005年,我做了“保持沉默”。那时候在上海的大学里教书,因为见识少,所以信心处于一个峰值,总觉得自己的东西肯定会特别震撼人。因此每天都疯狂做作品,是时间最短、产量最高的一段时期。做完之后,我就意识到作品太庞杂。所以在2008年全裸系列里,就把身体的部分单独当成一个板块来做。在那一年之前,我扬言之后再也不做女性题材了。因为那时候老是被称为“女性主义”、“女性艺术家”,我特别不喜欢被冠以这样或那样的标签。可能正是因为事先扬言,那次的创作过程足够专注、足够封闭,基本上把能力都释放出来了,像狠狠过了把瘾一样。最早做展览计划的时候,觉得两三年做一个个展,会做出很多东西。可是做到现在发现其实那只是一个浪漫的想象而已。我已经对雕塑厌烦了,也不执着于雕塑,因为雕塑不仅耗时间还耗费生命。最早做雕塑的时候,很多人都在质疑雕塑是不是当代语言,而且用雕塑这个媒介做出一个大结构的艺术家太少了。我当时认为任何媒介都可以做当代性的作品,这取决于你关注的问题,而不是媒介本身。我用早已被人放弃掉的老土的塑造方法证明了这个观点,但是真的用了太多的精力和时间。

对我来说,继续做雕塑已经没有多大意义了。但是换媒介又是一个挑战,意味着又要重新开始。我只能说试试看,最重要的是先把这一批做完。

我做的不是雕塑,我做的是人

我的一个策展朋友老说我有剧场情节,喜欢在展览的时候做一个场景。可能因为我对叙事性比较感兴趣,也可能受家庭影响,对电影文学特别着迷。所以我一直也在思考雕塑这个媒介确实有太多的局限性,特别不适合叙事性的表达。雕塑是一个很实的东西,我喜欢展览是因为我对雕塑本身的语言没有那么感兴趣也没那么敏感,但是我对雕塑和空间发生的关系很有兴趣。我曾经想把所有的作品都拍成照片,在不同的环境里面会呈现出一种不同的一种叙事性。虽然一直没空做,但这是我对雕塑这个媒介太多局限性中发现的一个可能性。

因为雕塑就是一个三维实体,所以它非常容易和空间发生关系。当被放在一个实际的空间里时,就像一个实际的人。所以我总说我做的不是雕塑,我做的是人。其实我做的活特别糙,但是可能心理上让人感觉细腻,我的语言并不追求做得特别逼真,而是感知上的细致。最近有人跟我说:“你的东西给人_种特别真实的心理体验,但它又不是一个非常写实的东西,完全不能归结到超现实主义类型,我也不知道你这应该算什么。”这个评价我还是比较能接受的。我对现实的东西、逼真,非常不感兴趣,我觉得那个东西对我来说根本就不是真实本身。我做的东西只是为了内容,只有内容是丰富的,才会有叙事性。观者只有透过这样的媒介才能读懂内容,不同于文字描述。当代艺术早就摒弃了叙事性,可是我始终认为叙事性还是挺重要的。我始终认为艺术是多元化的,有各种各样的手法,我觉得手法就是手法,媒介就是媒介,你用什么样的方法去表达这个非常重要。

雕塑不是电影,要撑住很多内容,它没有时间去完整地讲述,但是你可以给一个心理上的延伸。让它从此刻看到这个形象之外还能感知到很多,相当于是你制造了一个情境和场域,每个观众用他的人生经验和认知来添补内容,重新演绎一遍。

展览具有现场性,这也是我迷恋的原因。雕塑恰恰能满足我对做现场的需要。它不像画,因为绘画就是平面的,你看到它你知道自己是观众,在它的对面,你进人不了画的场域。但是雕塑可以制造一种环境和场域,对我来说雕塑可以制造一个心理情景,可延伸的一个局。创作者在做作品的时候,完全是一个封闭系统,你一定要足够封闭足够专注才能转换出来。创作的时候是表达欲,做展览的时候是交流欲。在做展览的时候想的是如何和观者发生关系,是视觉化的。它的观看和理解需要很多转换,每个人的知识和经验又不一样。艺术家就要铺设很多的管道给与不同的人,不同的人通过不同的触点进入到你制造的场域里,通过自己的经验和认知去完成这个体验。

“镜像”——纯粹来源于本能的反映

镜子这个概念我常常用到,因为镜子是一个自我关照的概念。人在认知事物的时候首先是从观看而来的,认知当中很重要的是自我认知。就像约翰-伯格在《观看之道》里讲的,当我们在观看的时候,不是在观看事物,是在审度物我之间的关系。观看的主体在观看的行为当中是非常重要的一个参考,是观看的本质。当谈到镜子的概念时,最能体现所谓观看的意向。所以我当时的第一个展览起名为“镜像”。但是所有的作品都没有讲照镜子,而是一种精神状态和内在状态的反映,跟成长的主题有关。

由于毕业之前是做架上的小雕塑,做“镜像”正好是从小雕塑转变到第一批做等大雕塑的开始。那时候多半停留在讲青春期,还是小姑娘的视角,对成年世界完全是一种审视和敌对的状态。比如有一个作品,一个小女孩拿着娃娃,后面试衣间是她的妈妈在脱衣服。脱衣服的女人被我做得其丑无比,呲牙咧嘴的样子,我不自觉站在了小女孩的视角。而在那段时间很重要的两个主题是禁闭和侵袭,就是自我小世界被外部世界的侵犯。

虽然那时候岁数不小了,对成年世界的拒绝还挺强烈的。这是成长时候的正常状态,大部分人都会经历这个蜕变,那个阶段我是一个非常本能的创作者。奥尔罕·帕慕克有本书叫《天真的和感伤的小说家》,我觉得这个可以用在任何创作者身上。他认为创作者分这两种,天真的和感伤的。天真的是天才型,像毕加索,灵感永远像自来水一样。所以他们也是乐观的,生命力比较旺盛。感伤的则永远在自我否定和怀疑的状态里,我觉得每个人不会完全截然分成这两种。对于个体来说,有时候会从一个天真的艺术家变成一个感伤的艺术家,比如我。

那个时候做的东西很纯粹,其实就是一个本能的一个反应。“镜像”的最后,是一个叫《砰!》的作品。开始的时候我就想做一个女孩缩在墙角,有一股强光照着她,仿佛她受到了一种非常不好的来自外部的侵犯一样。做完以后,我觉得太矫情了,实际上我在心理层面已经把这个成长的阶段跨过去了,所以会觉得为什么那么使劲做一个无关紧要的小抗拒?后来我就加了一个女孩,嬉皮笑脸地拿手做一个打枪的动作对着那个紧缩的女孩,所以叫《砰!》。我觉得我所有青春期的紧张感和排斥感在这个作品中—下子就化解掉了,用一种游戏式的方式终结掉那个紧张的状态。这种成长不知不觉但是顺利地在作品当中完成了,也许没有艺术渠道来排泄的话,我可能会一生憋在心里。

剧场情节,喜欢在展览的时候做一个场景。可能因为我对叙事性比较感兴趣,也可能受家庭影响,对电影文学特别着迷。所以我一直也在思考雕塑这个媒介确实有太多的局限性,特别不适合叙事性的表达。雕塑是一个很实的东西,我喜欢展览是因为我对雕塑本身的语言没有那么感兴趣也没那么敏感,但是我对雕塑和空间发生的关系很有兴趣。我曾经想把所有的作品都拍成照片,在不同的环境里面会呈现出一种不同的一种叙事性。虽然一直没空做,但这是我对雕塑这个媒介太多局限性中发现的一个可能性

“保持沉默”——身体之障论

“保持沉默”是一个特别庞杂的展览,我用了各种各样的语言和方法。在这个系列里,对我来说最大的跨越是完全脱离了孩童视角,开始做人体的作品,从问题角度已经是一个成年人的世界了。“镜像”里对成年人否定和抗拒的心情消失了,我觉得很奇妙。其实那时候我已经35岁了,我才能够真正地彻头彻尾地用成年人的视角看世界。作品比我本人肯定要诚实得多,我都不记得生活的细节,但是作品把我完全暴露了一一原来我那时候是这样的啊!我觉得,能做出像《你的身体》这种强度的作品,是一个人成熟到一定程度之后才能凝聚起的生命能量吧。

这个展览有将近20件吧,对雕塑来说是一个不可思议的工作量了。一个等大的人有时差不多三天做一个,说明我当时的生命能量太强了。我觉得阶段性封闭一定是能逼迫生命能量的方法,而且那时候想得很多,确实有表达的急切。虽然展览叫“保持沉默”,但是绝对是我最喧哗的一个系列。

“全裸”——敞开者的意象

从“保持沉默”系列开始,我虽然告别了孩童视角,但还是在女性身份上的概念是有疑问的。我把男性当成假想敌了,当时就是这样的一个认知。意识到缺少深度,所以下定决心做一个“全裸”系列,单独跟身体相关的。

“全裸”系列是我最成功的一次展览,一整个系列关于女性身体,而且消解了二元对立的性别立场。这也是我在作品完成之后才意识到的。因为我当时想站在一个纯粹的主体性角度去想问题,来自于自身碰到的困扰和问题。当我完全聚焦在自身的时候,会发现它消除了一个对象一一我曾经的对立面。当没有对立面的时候就不再是一个二元对立的形态,因为我没有敌人了。而这个时候,意味着我创造了一个单性世界,这个人性可以针对所有的人性,无所谓男女了,因为人人都会有这样的困境,人人都会面对人性很多的问题。

这个系列虽然是做女性,但是真的做到了把女性和身体当成一个媒介,去做我真正非常感兴趣的人性的问题,这是我不知不觉中取得的收获。我觉得可能是因为太专注于主体性这个问题,所以反而消解了对抗性和对立面。即便在做欲望,也没有欲望对象,只有一个欲望的主体。到目前为止,我觉得这个系列做的是最清晰的。

《敞开者》,这个作品是全裸系列的句号,是目前为止最大的作品。虽然它身上还有女性性征,但是看不出任何性别的指向性,是一个超人的存在。“敞开者”是海德格尔《林中路》里引用里尔克的诗句中的意象,这个敞开者意味着“那一切没有界限的东西的伟大整体”,是个开放的牵引概念。那个时候的我虽然不具备这个开放性,但是至少能够做到把性别对立化解掉。

“这个世界会好吗?”——童话,亦或是寓言

淋漓尽致地做完之前的作品以后,我就能把“身份”的问题翻篇了。这个系列讲的是“处境”。我选择用隐喻的方法,用杂技用动物,隐喻一个问题的两面,杂技是人的社会属性的隐喻,动物则是人的自然属性。一个是外向的被动性被关系被结构的,一个是自然的本能的一面。我觉得这个时代事物越来越外向化,因为这个世界外部信息越来越庞杂强大,我们已经很难再去反观自身,从内在当中找到一种救赎。我大概我的这个系列是在试图唤起对人的本性的关注。

后来我发现,长期以来做东西的线索慢慢就显现出来。看似每个系列是独立的,但是思考的东西是有连续性的。我始终特别恐惧虚无,我对一种存在感的意义始终纠结。什么能证明我们活着,什么又能证明我们存在的意义?内在性是我们真正存在最实体的东西,这个跟肉身没关系。当一个人活着的时候,他存在的价值和实际意义全取决于它的内在性的存在。没有这个东西一个人就只是一个肉身皮囊而已。长期以来我一直在证明和挖掘这个内在到底是什么。我确实认为越来越外化的世界,最有可能的救赎之路就是反观内在的属性,是对我们价值观真正的养育。

很多人会在艺术里找到属于内心的东西。当代艺术反对叙事性和情感化,但是我好像一直在顽固地挖掘这个东西的可能性。当代性里面没必要去排除这些东西,这些东西恰恰是我们的武器。当代艺术确实有文本化的属性,依赖阐释,太多的时候尤其是艺术圈太迷恋对于观念的阐释,但是我恰恰觉得艺术有自足性,有打动人的能量,在方法上应该足够开放。我甚至觉得过于观念的艺术作品非常不能打动我。或者说我觉得它们只能被听到不必被看到,但是我始终认为被看到被感受到的艺术还是挺重要的。这大概是艺术的自证性,能够自我证明。