上肢机器人在脑梗死偏瘫患者康复治疗中的应用

王从平,曾艳,贾敏,吴丽双,刘群会

上肢机器人在脑梗死偏瘫患者康复治疗中的应用

王从平,曾艳,贾敏,吴丽双,刘群会

目的:研究上肢机器人治疗脑梗死偏瘫患者的临床效果。方法:接受上肢康复治疗的脑梗死偏瘫患者88例,随机分为对照组与机器人组,各44例。对照组行运动疗法、作业疗法及中频电刺激治疗;机器人组在对照组治疗的基础上联合上肢机器人治疗。比较2组治疗前、后患者手握力及肩、肘、腕等关节活动度得分、Lindmark平衡得分、上肢Fugl-Meyer运动功能量表(FMA)得分。结果:治疗后,2组患者手握力以及肩、肘、腕等关节活动度得分,Lindmark得分,FMA得分均显著高于同组治疗前(P<0.05),且机器人组高于对照组(P<0.05)。结论:上肢机器人康复治疗有助于脑梗死偏瘫患者上肢运动功能的恢复。

上肢机器人;脑梗死偏瘫;康复治疗;临床观察

脑梗死偏瘫患者上肢功能障碍的恢复常滞后于下肢,特别是手精细功能的恢复更加缓慢[1]。传统的康复手段对上肢功能的恢复疗效并不显著,且需要较长的时间[2]。我院将机器人[3]应用于脑梗死偏瘫患者的上肢康复治疗,效果显著,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

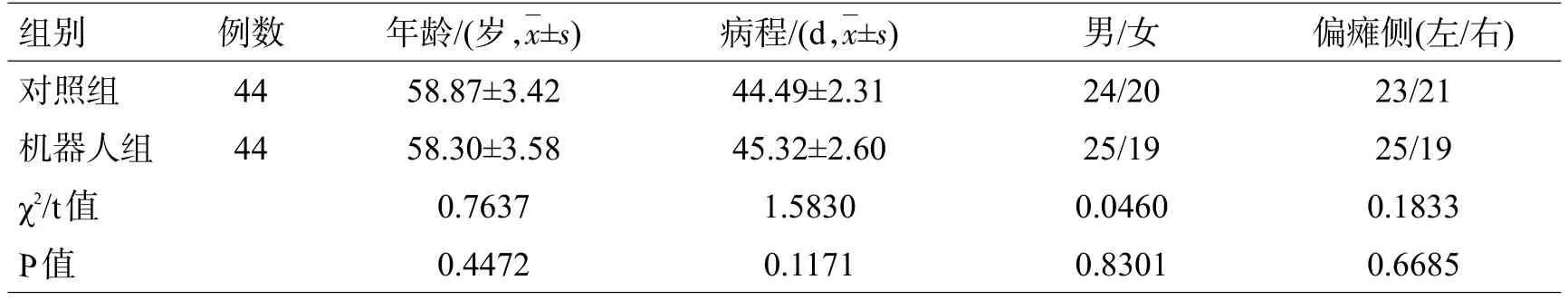

选择2014年6月至2015年5月在我院接受上肢康复治疗的脑梗死偏瘫患者88例,男48例,女40例;年龄42~75岁,平均年龄(58.58±3.54)岁;病程≤90 d,平均病程(45.44±2.53)d。所有患者均符合中华医学会第四届全国脑血管病学术会议制定的相关诊断标准[4],并经MRI及CT证实。纳入标准:意识清醒、生命体征稳定;上肢Brunnstrom分期>II期;无认知、语言障碍;签署知情同意文件。排除标准:短暂性脑缺血患者;脑梗死复发患者;上肢骨关节疾病患者;病情反复患者;心、肝、肺等重大脏器疾病患者;内分泌系统疾病患者;特征人群(孕产期、哺乳期女性,精神障碍、神经系统疾病患者)。将上述患者依据随机数字表法随机分为机器人组与对照组,各44例,2组患者性别、年龄、病程、偏瘫侧等一般资料差异无统计学差异(P>0.05),见表1。

1.2 方法

对照组给予运动疗法、作业疗法及中频电刺激治疗。运动疗法和作业疗法均45 min/次,中频电刺激30 min/次;均为1次/d,6 d/周,连续治疗8周。

机器人组在对照组治疗的基础上联合上肢机器人(A2型智能反馈训练系统,广州一康医疗设备实业有限公司生产)治疗。按照患者实际情况选择训练内容,循序渐进。一维训练:单独进行上肢肩、肘、腕等关节训练,包括装水、煎鸡蛋、跳跃、射箭、枪击、赛车、金币及接仙桃等项目;二维训练:多关节协调训练,包括擦墙、颜色识别、摘苹果、几何图形、智力找数、飞机射击、物品分类及二维跳跃等项目;三维训练:击球。30 min/次,1次/d,6 d/周,连续治疗8周。

分别于治疗前、后以上肢机器人内置评估系统对2组患者手握力及肩、肘、腕等关节活动度进行评价;以Lindmark平衡量表、Fugl-Meyer运动功能量表(Fugl-Meyer assessment,FMA)对2组患者上肢运动功能进行评价。

1.3 统计学处理

采用SPSS 19.0软件处理数据,计量资料以(χ± s)表示,组间比较采用独立样本均数t检验,样本资料不符合正态分布行独立样本秩和检验;计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

表1 2组一般资料比较

2 结果

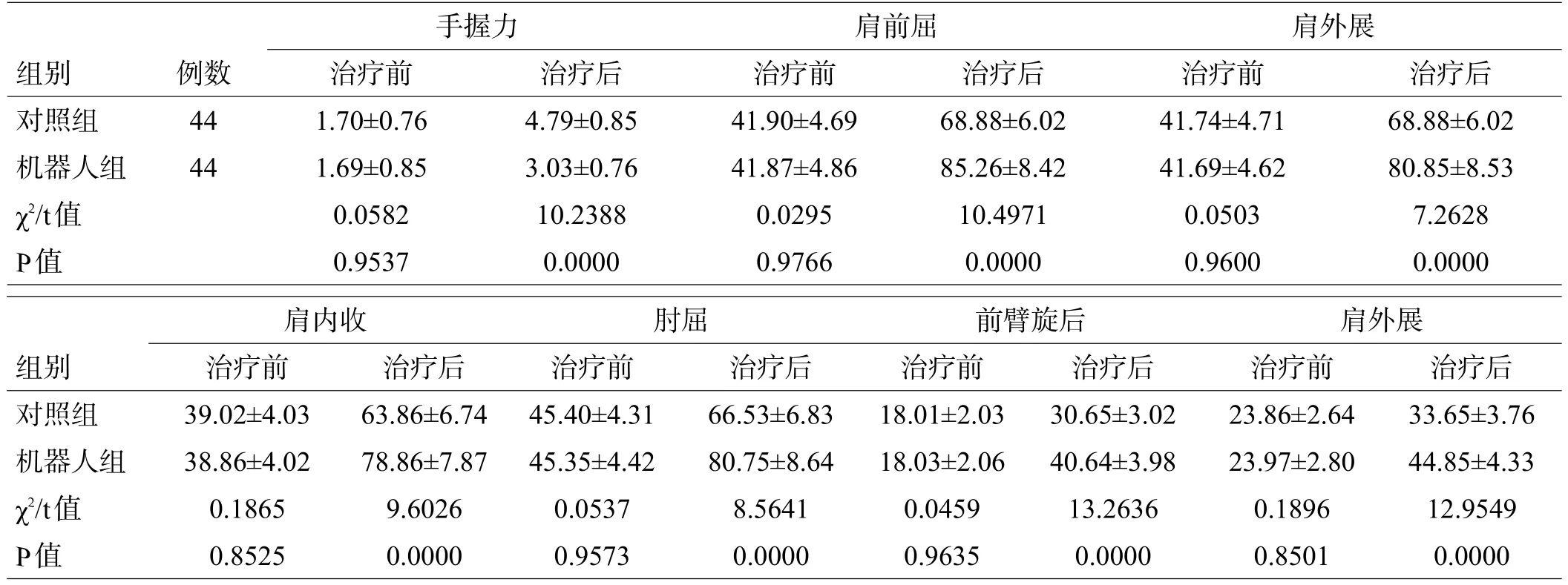

治疗前,2组患者手握力及肩、肘、腕等关节活动度得分、Lindmark平衡得分,FMA得分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组患者手握力及肩、肘、腕等关节活动度得分、Lindmark平衡得分,FMA得分均高于同组治疗前(P<0.05),且机器人组高于对照组(P<0.05),见表2,表3。

3 讨论

脑梗死偏瘫是因为患侧肢体肌张力升高,肌力、平衡能力及主动控制能力降低,运动模式异常等导致的肢体功能降低或丧失,肢体功能在发病后30~90 d内恢复最快[5]。Jorgensen等[6]研究发现,在发病12.5周内对患者进行康复治疗,有助于患者肢体功能恢复。本研究中,研究对象均为发病90 d内患者,其治疗后观察指标均显著优于治疗前(P<0.05)。

表2 2组治疗前后手握力,肩、肘、腕等关节活动度得分比较(分,χ±s)

表3 2组治疗前后Lindmark平衡、FMA得分比较(分,χ±s)

传统康复训练器械、用具以及训练手法较为简单,训练过程枯燥,其康复效果还与治疗师的技术及经验密切相关。特定功能康复训练能够促进神经中枢功能代偿与重组,有助于患者肢体功能康复[7]。上肢机器人可为患者提供被动训练、本体感受训练及等张训练等训练方式,从多方面完成上肢各关节功能的恢复。为提高患者参与康复训练的兴趣,上肢机器人还为患者提供了多种虚拟游戏,并且可按照患者实际情况设定游戏内容,且游戏内容科学、客观,完全符合患者肢体功能恢复的要求。上肢机器人还自带上肢关节评估系统,且评价指标规范、统一,让患者看到康复训练的进步,激发患者康复的信心[8-10]。在本研究中,机器人组治疗后手握力以及肩、肘、腕等关节活动度得分、Lindmark平衡得分、FMA得分显著优于对照组,提示上肢机器人可有效改善脑梗死偏瘫患者上肢关节的活动度及平衡能力。

[1]齐晓飞,贺娟,田乐.生物反馈训练对急性期脑梗死偏瘫肢体运动功能康复的影响[J].神经损伤与功能重建,2011,6:192-195.

[2]Van Vliet P,Pelton TA,Hollands KL,et al.Neuroscience findings on coordination of reaching to grasp an object:Implications for research[J]. Neurorehabil Neural Repair,2013,27:622-635.

[3]肖寒贫,顾兵,王烁宇,等.运动训练对脊髓损伤大鼠康复作用的研究现状[J].神经损伤与功能重建,2013,8:221-224.

[4]中华医学会第四届全国脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29:379-380.

[5]孙莹,花佳佳,施加加,等.上肢康复机器人联合常规康复训练对脑卒中患者上肢运动功能和日常生活活动能力恢复的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2014,36:928-930.

[6]Jorgensen HS,Nakagama H,Raaschon HO,et al.Outcome and time course of recovery in stroke.PartⅡ:Time course of recovery The Copenhagen Stroke Study[J].Arch Phys Med Rehabil,1995,76:406-412.

[7]包永珍,曾明,吴华,等.高压氧联合上肢康复机器人训练对脑卒中偏瘫上肢运动功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2015,37: 35-37.

[8]杨改清,董志强,杜金刚.上肢康复机器人治疗脑卒中后上肢运动功能障碍新进展[J].中国康复,2014,29:462-464.

[9]王静,朱琳,王瑞平.上肢机器人对脑卒中患者上肢功能恢复的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16:73-74.

[10]覃星悦,肖海.卒中偏瘫患者综合康复治疗的临床观察[J].广西医学,2014,36:242-244.

(本文编辑:唐颖馨)

R741;R741.05

A DOI 10.16780/j.cnki.sjssgncj.2016.06.032

恩施州土家族苗族自治州中心医院神经内科湖北恩施445000

2015-12-21

王从平wangcp991@163. com