中国菊文化意象之梳与探

衣若芬

中国菊文化意象之梳与探

衣若芬

新加坡南洋理工大学中文系教授,中文系主任。研究领域为中国文学与图像艺术、东亚汉文学与文化交流

中国文学与文化中的菊书写和菊意象,从先秦以降的文献材料中早有记述。屈原以「明事」写「隐喻」;陶渊明以「隐喻」含「明事」,对菊文化内涵的观点不同,最终影响了其价值判断,故而形成了菊文化意象的动态性与歧义性。

菊文化意象在宋代达到文化意象的完熟,这有助于菊文化意象朝图像化、符号化的方向发展,而斟酌其他国家民族文明的菊文化意象,既可使我们开阔眼界,又可以避免陷入思维模式的僵化。

「文化意象」的视域,是透析文明特质和精神面貌的方法论之一。笔者于拙文《从文化意象理解东亚文明》中,曾经归纳指出:

所谓「文化意象」,「文化」是「意象」的宏观载体,「意」犹如审美主体的心灵观照,心灵观照投影于审美客体「象」,作用合成,反映一个地域或一个时代集体的审美意识、审美判断,以及价值观。

这段叙述可以概括为以下的图示:

「文化意象」展现于可视可感的母题(motif),母题因时空移换、文本类型、诠释机制等等条件而有所更迭,产生传承、转化和变异的现象。本文尝试以菊为例,呈显其文化意象的形成过程和发展概况。

关于中国文学与文化中的菊书写和菊意象,前人早有研究。本文一方面从先秦以降的文献材料观察中国菊文化意象形成的历史,并且尝试解读其中的影响因素,尤其针对屈原《离骚》和陶渊明《饮酒》诗里食菊和采菊的描述,提出个人的见解。

菊产于中国,《山海经》有「女几之山」,「其草多菊」。「菊」字古作「蘜」、「鞠」。《尔雅》云:「蘜,治蘠也。」宋代陆佃(一〇四二年~一一〇二年)于《埤雅》云:「菊、本作蘜,蘜从鞠,鞠,穷也。」《月令》九月云:「鞠有黄华,华事至此而穷尽,故谓之蘜。」

《尔雅》和《礼记·月令》记载了菊的别名和九月时开黄花的情形,但并未解释「菊」的字源。陆佃则将之引申到「穷」义,也就是元稹诗中「不是花中偏爱菊,此花开尽更无花」之意。菊花秋天绽放,其耐寒的物理天性引起人们的注意,诗词中常与「春兰」对举,以表达时序。例如楚辞《九歌·礼魂》:「春兰兮秋菊,长无绝兮终古。」

屈原《离骚》云:「朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。」这是较早食菊的书写,后人多有探讨,问题主要集中于三方面:

一、「落英」是指什么?

二、「夕餐秋菊之落英」是写实还是虚构?

三、屈原食菊的目的。

「落英」的「落」如果作「陨落」解,则指落花;如果和「落成」的「落」同意,作「初始」解,则可指菊叶、嫩芽或新花。南宋吴仁杰《离骚草木疏》对此梳理陈说,认为「落英」是「始华之时」,也就是初绽的菊花。他举了沈括《苏沈良方》里说的「采药用花者,取花初敷时」作为辅证,同时推衍出屈原食菊是为了延年益寿,并根据《抱朴子》里南阳菊花水、《西京杂记》里九月九日饮菊花酒的典故,强调屈原食菊花的合理性。

笔者以为,从「朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英」两句的排比对偶看来,「朝」与「夕」相对,「坠露」对「落英」,则「落英」可解为初绽之花。不过,屈原是否实际食用菊花?可再商榷。回到《离骚》的原文,在「朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英」之前,是「老冉冉其将至兮,恐修名之不立」。作者感到时光流逝,年华将老,而道德品格的美好名声尚未树立。食菊养生固然可能延缓老化和死亡的到来,但作者渴望的是立修名,而非获取更多的时间。即使长生不老不死,「修名不立」也还是令人苦恨惆怅。再者,在「朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英」两句之后,是作者的自我舒解和安慰:「苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。」他以行动促进树立修名:「揽木根以结芷兮,贯薜荔之落蕊。矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。」这些举措都是虚写,因此,屈原食菊是文学修辞表现,虽然内含了求长生的向往,却未必是实际行为。

屈原食菊的疑义,在于其依违于「明事」与「隐喻」,用「明事」的笔法写「隐喻」,结果重在「掘隐」,却可能被诠解为落实的操作。「明事」和「隐喻」是人们对待万物的方式。一般认为,「明事」是较为初阶的状态,也就是将「物」作为满足欲望的功能体;而「隐喻」则是「物」之存在意义的深化或升华,显示文明抽象化、概念化和理想化的进展趋向。

然而,「明事」与「隐喻」的观物取径并非截然划分,而是依于物自身的特性,产生对此物的认知,经由视觉、嗅觉、听觉等感官经验,统合成象征、隐喻、比德等伦理思维的过程。当物象的伦理思维随历史积淀,便形成文化的符码。深植人心的文化符码,巩固了该文化语境的集体潜意识,宛若不言可喻的心灵感通。

用前文关于文化意象的生成图示为例,可以说,萃炼文化意象的「审美过程」包括了「明事」与「隐喻」二者,比重不一。我们可以将前文图示修如以下:

和屈原《离骚》表述食菊笔法相反,陶渊明的「采菊东篱下,悠然见南山」便是以「隐喻」写「明事」,以至于使人疏漏了个中的实务作用。

汉魏六朝时,赏菊、食菊、写菊的社会风气下,菊的文化意象已蔚为大观,可概括为:

一、从外观形色、香气和味觉口感加强对菊的喜爱接受。

二、结合九月九日重阳日的民俗活动,重视菊能消灾避祸、服食菊以延寿养生。

三、将菊拟人化、人格化、道德化,作为君子、隐者、高人、烈士的象征。

曹丕《九日与钟繇书》云:「岁往月来,忽复九月九日。九为阳数,而日月并应,俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。」解释了重阳日聚会的自然因素。他将重阳与菊联系,指出菊的性质和屈原食菊的原由:「至于芳菊,纷然独荣,非夫含乾坤之纯和,体芬芳之淑气,孰能如此。故屈平悲冉冉之将老,思飧秋菊之落英。辅体延年,莫斯之贵。谨奉一束,以助彭祖之术。」

从曹丕赠菊予钟繇,可知当时以菊寄托情感的心理。钟会的《菊花赋》可谓集当时菊文化意象大成之作,其文云:

何秋菊之奇兮,独华茂乎凝霜,挺葳蕤于苍春兮,表壮观乎金商,延蔓蓊郁,缘阪被岗,缥干绿叶,青柯红芒,芳实离离,晖藻煌煌,微风扇动,照曜垂光,于是季秋初九,日数将并,置酒华堂,高会娱情,百卉雕瘁,芳菊始荣,纷葩韡晔,或黄或青,乃有毛嫱西施,荆姬秦嬴,妍姿妖艳,一顾倾城,擢纤纤之素手,宣皓腕而露形,仰抚云髻,俯弄芳荣。

又云:

夫菊有五美焉。黄华高悬,准天极也。纯黄不杂,后土色也。早植晚登,君子德也。冒霜吐颖,象劲直也。流中轻体,神仙食也。

钟会标榜的菊之「五美」,主要突显菊的中和、纯正、守时、不屈,以及益生,是为爱菊的典范。

到了陶渊明的时代,菊有「五美」的观点基本定型,东晋袁崧(?~四〇一年)《菊》诗云:「灵菊植幽崖,摧颖凌寒飘。春露不染色,秋霜不改条。」陶渊明诗作至少五次提及菊,他并举松和菊「三径就荒,松菊犹存」(《归去来兮辞》);欣赏菊的姿态及气质,「芳菊开林耀,青松冠岩列。怀此贞秀姿,卓为霜下杰」。(《和郭主簿二首》其二)

陶诗写菊最脍炙人口的,即《饮酒》

其五:

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辩已忘言。

诗中显示作者并非居住于渺无人烟的荒郊野外,有人工围束的「东篱」,菊花可能是园艺栽种。诗人采菊的刻意行为,对照见南山的偶然,此处的「南山」令人联想《诗经》里「南山之寿」的意涵。感念大自然的运行,万物的成长,啜饮菊花酒,徜徉人世,萧散怡如之乐无须赘言。

陶渊明《饮酒》其七云:「秋菊有佳色,裛露掇其英。泛此忘忧物,远我遗世情。」也是指饮菊花酒,因为「酒能去百虑,菊为制颓龄」。(《九日闲居并序》)「黄花复朱实,服之寿命长」(《读山海经》),指的便是服食茱萸和菊花。因此,陶渊明采菊食用的动机和他被尊为「隐逸诗人之宗」不相冲突,只不过随着宋人对于陶渊明的推崇,淡化了他爱菊的「明事」面向,而多以「隐喻」视之。

延续《神农本草经》对菊的本质认识,以及文人品味、道家养生等增益的菊文化意象,宋代出版了数部《菊谱》专著,还有类似《山家清供》的书籍,从品种改良、命名、花会等各种面向加剧集体爱菊的时代氛围与心理定势。南宋胡少瀹《菊谱序》推拓钟会所谈的菊之「五美」为「七美」,从实用的角度肯定菊的效能:

尝试述其七美,一寿考。二芳香。三黄中。四后凋。五入药。六可酿。七以为枕,明目而益脑,功用甚博。

前述屈原以「明事」写「隐喻」;陶渊明以「隐喻」含「明事」,二者互有倾侧。诠释此倾侧内涵的观点不同,便影响最终对文化意象的价值判断,故而文化意象的提炼和结果都是动态的、歧义的。但是参照《离骚草木疏》和苏轼《题渊明饮酒诗后》所说的「因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处」,对屈原食菊和渊明采菊的理解似乎毫无悬念了。于是,形塑菊文化意象审美过程的「明事」和「隐喻」表述方式在宋代达到稳定后的均衡,终而封闭其诠释系统。

诠释系统的封闭,既是文化意象的完熟,「隐喻」的空间缩减,「明事」的共识一致,也停止了新想法的刺激。明清时期,像《红楼梦》里海棠诗社咏菊的雅会不乏菊文学的新作,毕竟难再别出心裁。从复制、互文、再创艺文生产的需求看来,菊文化意象的完熟有助于朝图象化、符号化的方向发展,使受众内化此文化意象为「想当然尔」的精神象征。为了避免僵化思维,我们有必要斟酌其他国家民族文明的菊文化意象,以开阔眼界。

以邻国韩国和日本为例,根据寺岛良安刊印于一七一二年的《和汉三才图会》,菊大约于公元四世纪传入朝鲜半岛和日本。八世纪时,「新罗菊」、「倭菊」回传中国,成为东亚文化交流的共同品相之一。中日韩三国秉承相近的文化系统,再依民族性和本地化的情况产生菊文化意象的各自权宜。要言之,菊在日本代表尊贵;古代韩国则较重视其君子之德,由此开展出东亚菊文化意象的命题,值得再加追索。

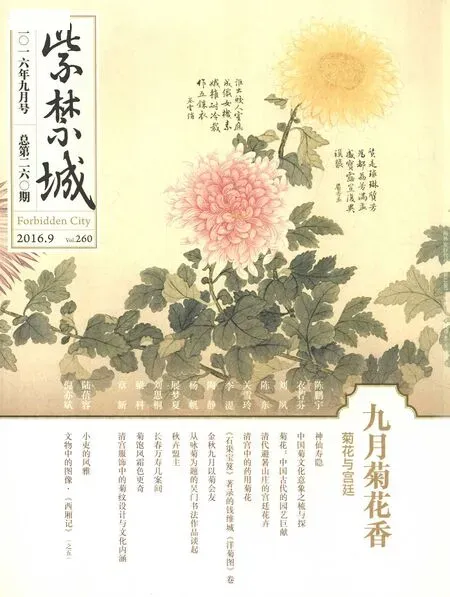

明 朱有爌撰 《德善斋菊谱诗》插图

至于转向西方观看,十七世纪菊(Chrysanthemum)传入欧洲,十八世纪传入北美,在药用、杀虫和舒压方面获得采用。在不同的西方国家,菊文化意象有所出入,例如由于菊花装饰葬礼和墓地,予人哀悼、伤怀、不祥之感,和中国古代的长寿祈福愿望隔如天渊。

采菊篱下菊花的赏与用

菊花的起源是在中国的江淮地区,从最原始单一的黄色品种,到唐代红紫色系的菊花品种参与到菊花的杂交培育中,慢慢演变成为现今的花色多样、形态各异。菊花最能体现中国古代园艺育种水平,是中国人靠自己的努力贡献给世界的园艺巨献。

「花卉爱好者」康熙和乾隆皇帝在规划避暑山庄植被时,所追求的田园生活情趣被菊花恰如其分地体现出来,所以每年重阳节前后,乾隆皇帝自木兰围场秋狝返回避暑山庄时,正好能够欣赏那满园盛开的菊花,在激烈的戎马狩猎之后体验安逸闲适的田园风情。

菊可观赏,亦可入药,清热去火,明目清毒,内服外用,无有不可。如此观之悦目怡人、食之益寿延年、赏之情趣盎然的菊花,皇家宫廷自然推崇备至。