重点农业基地耕地面积变化特征及其驱动因素—以江西省吉安市为例

肖梨芳,钟全林,程栋梁,叶全裕,潘 薇

(1.福建师范大学 地理科学学院,福建 福州350007;2.江西省抚州市临川区林业局,江西抚州344000)

20世纪90年代以来,面对日益严峻的“人口-资源-环境”形势,对土地利用与土地覆被变化的研究亦越来越受到关注,它已成为全球变化研究的核心领域之一,区域土地利用变化的研究是其重要的组成部分[1-3].耕地,作为人类生存与发展的重要的土地资源,其动态的变化已成为影响区域可持续发展的关键问题.因此加强区域耕地数量动态变化研究,分析其时空变化规律及其驱动机制,对于有效保护和合理利用耕地资源,促进农业优势地区的耕地资源与农业可持续发展等具有重要意义[4-6].

近年来,我国学者对不同地区的耕地变化及其演变规律等进行了较深入研究,如熊鹰等[7]对湖南省1949—1999年的耕地变化进行了研究,彭文甫与周介铭[8]利用1952—2000年的数据对四川省耕地变化进行了分析,李杰等[9]研究了我国中部地区2001—2010年耕地面积的时空变化.综观其研究内容,主要集中在耕地面积时空变化的态势方面,但缺乏对耕地变化重心的发展态势及其驱动机制等进行深入研究,因此,本文以重点农业生产基地—江西省吉安市为对象,基于其各县区耕地面积与社会经济的统计数据,采用重心坐标分析法[10]与多元逐步回归分析法[11]等方法对吉安市2001—2010年10年间的耕地数量变化的区域差异与变化特征进行了分析,并对影响耕地数量、耕地复种指数及垦殖指数的主要驱动因子进行了分析.

江西省是我国一农业大省,耕地资源在全国占有重要地位.吉安市为江西省的重点农业生产基地,其耕地面积在江西省各地市中位列第二,占全省耕地面积的15.09%,仅次于宜春市(占全省耕地面积的16.66%)[12].因此,以江西省吉安市为对象,开展耕地时空变化特征及其驱动机制的分析具有重要的现实意义,研究结果可为了解吉安市及我国中部地区耕地的空间动态变化特征及其驱动机制,制定我国重点农业生产基地的耕地资源管理政策与发展战略等提供理论依据与参考.

1 研究区概况

吉安市位于江西省中部,赣江中游,地理位置为 113°46'~115°56'E、25°58'32″~27°57'50″N.境内总面积25 271 km2,以山地、丘陵为主,东、西、南三面环山,南高北低.2010年耕地总面积为3.384×105 hm2[12],占全省耕地面积的11.96%,约占全市土地总面积的11%.全市人均耕地面积为0.070 2 hm2·人-1,高于全省的人均耕地面积(0.064 hm2·人-1),略低于联合国粮农组织(FAO)所规定的人均耕地面积的警戒线(0.08 hm2·人-1).若将该市的耕地按灌溉水田、望天田、水浇地、旱地和菜地进行分类,则其分别占耕地面积的49.18%,39.12%,0.15%,9.23%和2.02%.该市现辖一市两区十县,2010年总人口为481万人,GDP达到720.53亿元,人均GDP达1.498万元[13],低于全省人均 GDP(2.118万元).

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源 吉安市及其各县(市、区)的人口、区域面积及经济数据源于《吉安市统计年鉴》(2002—2011年),耕地面积数据源于吉安市土地利用现状变更数据;江西省的人口、耕地、经济数据来源于《江西省统计年鉴》(2002—2011年)及《江西省农业统计年鉴》(2002—2011年).

2.2 研究方法 以吉安市各县(市、区)为统计单元,运用时间序列模型、土地利用动态度模型、土地垦殖指数模型、重心坐标分析与逐步回归分析等分析方法,并结合ArcGIS9.3与SAS9.1等软件工具,从耕地的时空变化入手,对吉安市2001—2010年期间其耕地数量的时空变化态势与变化规律进行了分析,找出并分析其主要驱动因素.

2.2.1 耕地年际变化率 耕地年际变化率可以用来分析耕地资源在时间序列上的变化情况,其计算公式为:

式中:pi为耕地年际变化率;sni为第n年年末的耕地面积;s(n-1)i为第n-1年年末的耕地面积,也即第n年年初的耕地面积.

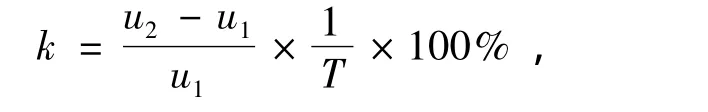

2.2.2 耕地变化动态度 耕地变化主要体现在耕地变化动态度和耕地相对变化率等方面,耕地变化动态度可定量描述某区域一定时间范围内耕地数量的变化状况,也可用于比较耕地变化的区域差异和预测未来耕地的变化趋势,其计算公式如下:

式中:u1,u2分别为考察时段的期初和期末的耕地数量,T为研究时段长,k为耕地变化动态度.

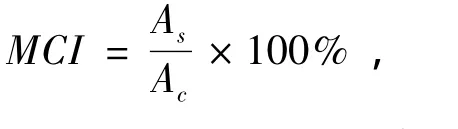

2.2.3 耕地复种指数 复种指数是指一定时期内(一般为1年)在同一地块耕地面积上种植农作物的平均次数,即年内耕地上农作物总播种面积与耕地面积之比,它是衡量耕地资源集约化利用程度的基础性指标,用来比较不同年份、不同地区和不同生产单位之间的耕地利用情况,其计算公式为:

式中:MCI指耕地复种指数(%),As指全年作物总播种面积(hm2);Ac指总耕地面积(hm2).

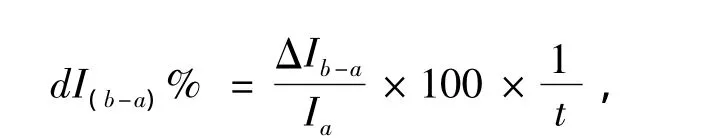

2.2.4 垦殖指数 垦殖指数是指耕地在一定区域面积上所占的比例.通过研究垦殖指数的变化可知耕地所占份额的变化,其计算公式如下:

式中:Ia,Ib分别表示a时间和b时间分析单元的垦殖指数,A耕、A区域分别表示某一区域的耕地面积与区域面积;ΔIb-a表示时间段a与b之间的垦殖指数变化量;dI(b-a)表示与时间段相对应的垦殖指数的变化率;t表示时间.

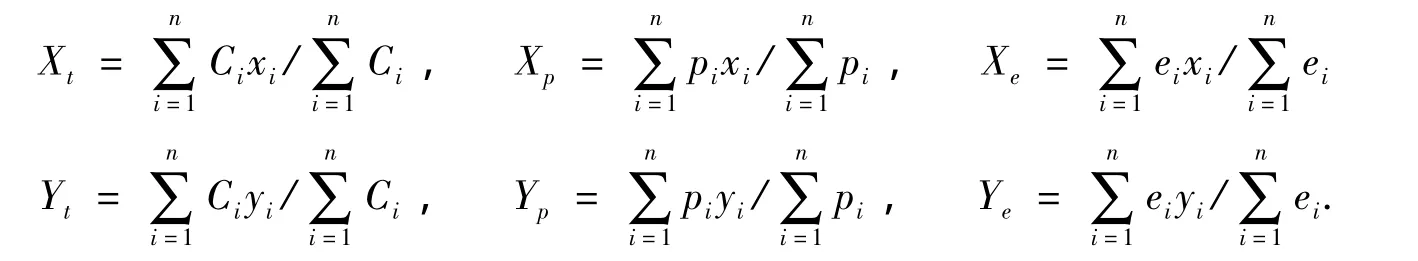

2.2.5 耕地、人口和经济重心分析 本文引入了“重心”的概念进行定量分析,并运用人口地理学中的人口重心计算方法[14]分别计算吉安市的人口、耕地及经济重心,同时以吉安市各县(区)为小区单元,分别按如下公式计算耕地、人口和经济重心经纬度.

式中:Xt,Yt;Xp,Yp和Xe,Ye分别表示耕地重心、人口重心和经济重心的经度与纬度;xi,yi表示县(市、区)所在地的经纬度;Ci,pi,ei分别代表第i县(市、区)的耕地面积、人口总量(单位为人)与地区生产总值(2001年为不变价,单位为亿元);n为县(市、区)数量.

2.2.6 驱动因素分析方法 主要从耕地面积、耕地复种指数与耕地垦殖指数3方面分析其主要驱动因子,并在借鉴国内外学者研究成果[15-16]的基础上,结合吉安市的实际情况,主要选取对各种变化产生影响的社会经济因子(或称人文驱动力),即以下5个影响因子:总人口数(X11,104人)或人口增长率(X12,%)、人均财政收入(X21,元)或财政收入增长率(X22,%)、全社会固定资产投资额(X31,108元)或全社会固定资产投资额增长率(X32,%)、粮食单产(X41,kg·hm-2)或粮食单产增长率(X42,%)和城镇化率(X51,%)或城镇化率增长率(X52,%);同时,利用吉安市2001—2010年的统计数据,运用多变量逐步回归分析法[17]筛选出影响耕地面积(A,104hm2)、耕地复种指数(M,%)和垦殖指数变化率(C,%)的主要驱动因子.

3 耕地变化特征分析

3.1 耕地年际变化特征

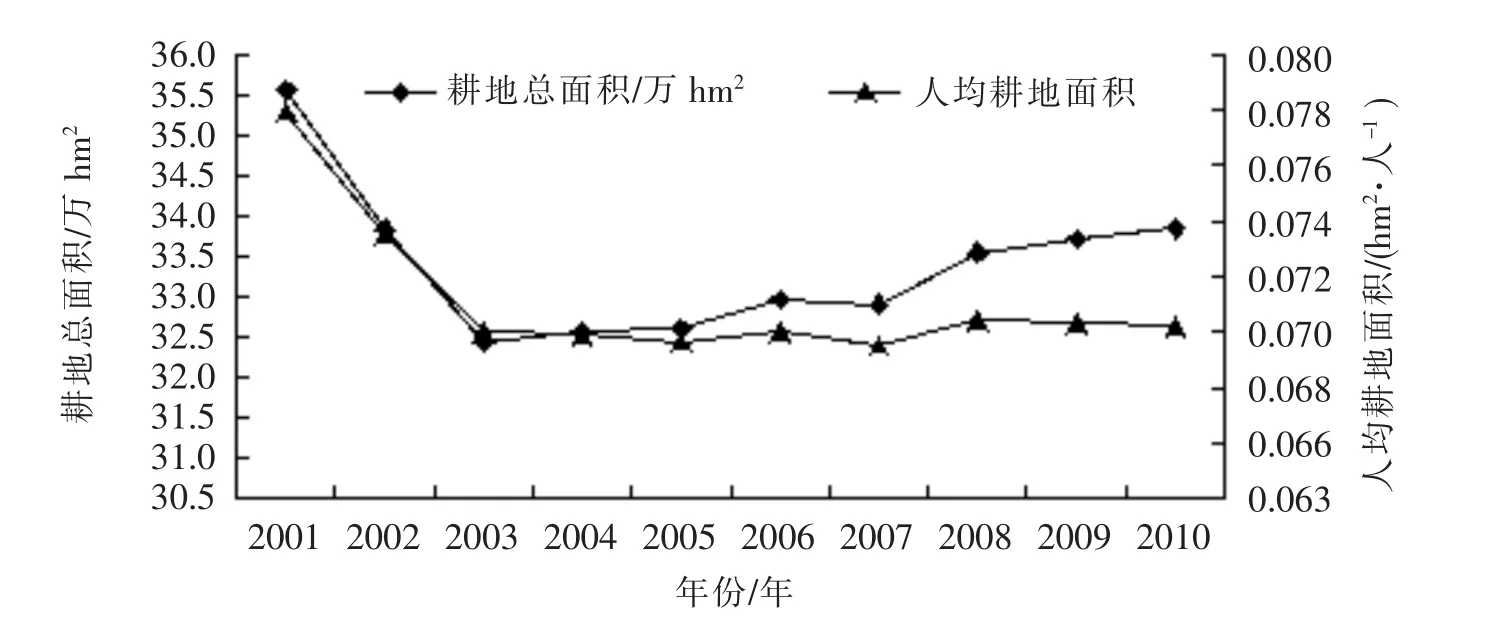

3.1.1 耕地数量年际变化特征 耕地数量的时间序列模型从时间上反映了耕地数量的变化特征.根据2002—2011年《吉安市统计年鉴》的统计数据,吉安市耕地数量的变化表现出以下的主要特征(如图1):2001—2010年,吉安市耕地总量变化经历了短期快速减少到持续缓慢增长的波动变化过程,2001—2010年耕地面积净减少约1.71×104hm2,年均减少0.171×104hm2.其变化特征总体来看,可分为2个阶段:第一阶段是2001—2003年,此期间耕地面积快速下降,减少的耕地面积约为3.12×104hm2,年均减少1.04×104 hm2,减少幅度达2.9%,生态退耕是这一时期耕地面积减少的主要原因,其次是国家基建占用耕地[11];第二阶段是2003—2010年,这一时段的耕地数量整体呈上升趋势,除2007年耕地面积与上年持平外,其余年份均较上年有所增加,且2007年以后增加的幅度要略大于2007年之前的幅度,2003—2007年年均增加0.26%,2007—2010年则年均增加0.74%,其原因主要是因为2004—2008年新开了很多荒地,国家基建占用耕地也大幅度减少[10].另外,人均耕地面积的变化与耕地数量变化态势相同,2001—2003年期间人均耕地迅速下降,由0.079 hm2·人-1下降到0.070 hm2·人-1,其原因除了受耕地面积减少的影响之外,还与人口增长有很大的关系;2003—2010年期间人均耕地相对稳定,始终保持在0.069~0.070 hm2·人-1之间,这期间耕地总量比较稳定,人口增长也相对比较缓慢.

进一步利用耕地年际变化率公式计算得到吉安市耕地资源的年际变化率(如图2).由耕地年际变化率的变化趋势图可以看出,吉安市耕地数量年际变化率在2001—2003年一直为负值,且变动幅度较大;2004年耕地数量年际变化率开始转为正值,2006年和2008年两年出现增幅较高,其中2008年的增幅最大;2008年以后增幅呈减小态势.

图1 吉安市2001—2010年耕地面积及人均耕地的变化趋势

图2 吉安市2001—2010年耕地数量的年际变化率

3.2 耕地空间变化特征

3.2.1 耕地数量变化的空间差异 由于自然条件、经济发展、人口增长速度的区域不平衡,耕地数量的变化出现了区域性差异,本文以吉安市下辖的13个县(市、区)作为统计单元,利用耕地面积变化动态度来反映耕地数量的空间变化规律.

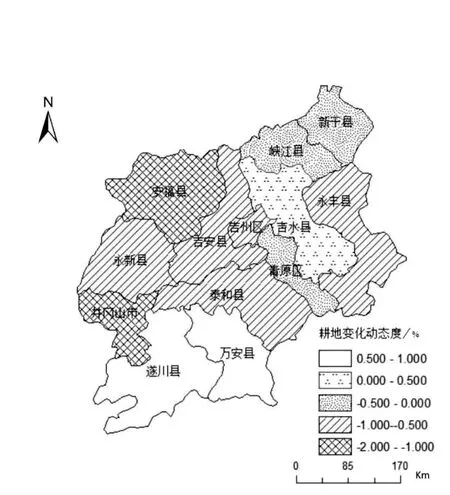

根据耕地变化动态度公式计算出各县(市、区)耕地面积变化动态度(K).为研究方便,将其扩大100倍.根据吉安市的统计资料计算的K值,把动态度数据输入到ArcGIS9.3中,制作专题图(图3),吉安市的耕地动态度为-0.510 3%,由图3可以看出,动态度为正的区域只有3个,即遂川县、万安县和吉水县,说明这3个县的耕地面积与基年相比在增加,且其变化动态度依次为遂川县>万安县>吉水县.在耕地面积减少的县(市、区)中,以安福县和井冈山市的耕地动态度为大,分别为-1.867%和-1.464%,吉州区、永丰县与泰和县3县的耕地动态度都是-0.7%以下.新干县、青原区、峡江县、吉安县、永新县都是在-0.533% ~-0.318%之间.全市耕地面积最稳定、动态度最小的县是吉水县,仅为0.094%.

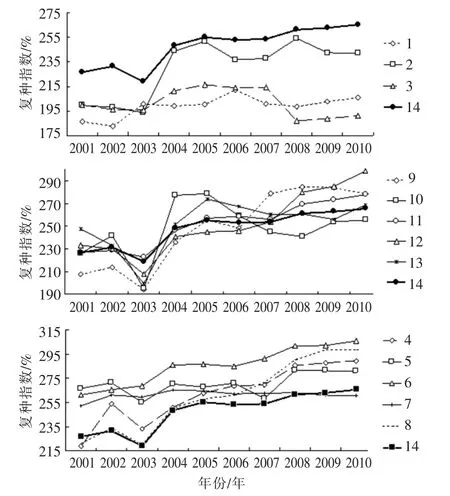

3.2.2 耕地复种指数变化的空间差异 耕地复种指数变化可以反映耕地经营强度的变化.根据耕地复种指数公式可计算得到吉安市及其13个县(市、区)2001—2010年的耕地复种指数(图4),图4中折线右侧的1~14编号分别代表井冈山市、青原区、遂川县、安福县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、吉安县、万安县、永新县、吉水县、吉州区和市平均值,从图4中可以看出,2001—2010年期间吉安市平均复种指数10年来一直在225%以上,虽处于比较高的水平,但与江西省299%的复种指数理论最大值[18]相比,仍有较大差距.13个县(市、区)的耕地复种指数大体分为三大区:市平均值以下区、市平均值上下波动区与市平均值以上区.耕地复种指数低于全市平均值的区域有:井冈山市、青原区、遂川县,其中青原区2004年以后接近市平均值,遂川县与市平均值相差最大,与2001年相比,其复种指数下降了8.7%;复种指数在市平均值上下波动的区域有吉安县、万安县、永新县、吉水县、吉州区,其中波动最大的区域是万安县,其最大波动幅度出现在2004年,这与国家的农业政策有关,2003年国家加大了对农业的补贴,促使2004年耕地复种指数显著提高;复种指数高于市平均值的区域有安福县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县,其中新干县几乎一直处于最高水平,其2010年的耕地复种指数超过江西省耕地复种指数的理论最大值,达到305.8%,且这些区域除永丰县2004年以后的耕地复种指数呈略微下降的趋势外,其余县几乎都呈上升趋势.

图3 吉安市各县市2001—2010年耕地面积的动态度分布

图4 吉安市各县市2001—2010年耕地复种指数的变化

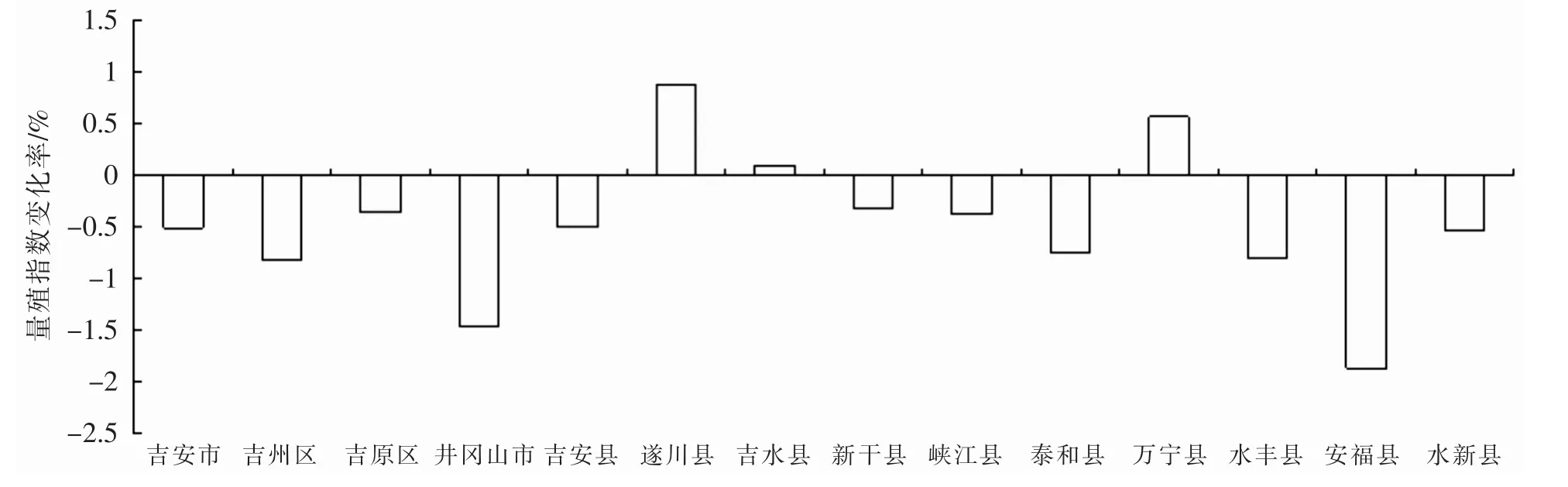

3.2.3 耕地垦殖指数变化的空间差异 垦殖指数变化能够反映耕地所占份额的变化,它在一定程度上也反映了当地对耕地保护的重视程度.利用垦殖指数变化率公式可计算得到各县(市、区)的耕地垦殖指数变化率(如图5),从图5中可以看出,遂川县、吉水县和万安县的垦殖指数变化率为正,且以遂川县为最大.在垦殖指数变化率为负的县(市)中,安福县的变化率最大,说明其耕地转变较突出,占用耕地的现象比较严重,这一结果与前面的耕地动态度变化相一致.

图5 吉安市各县市2001—2010年的垦殖指数变化率

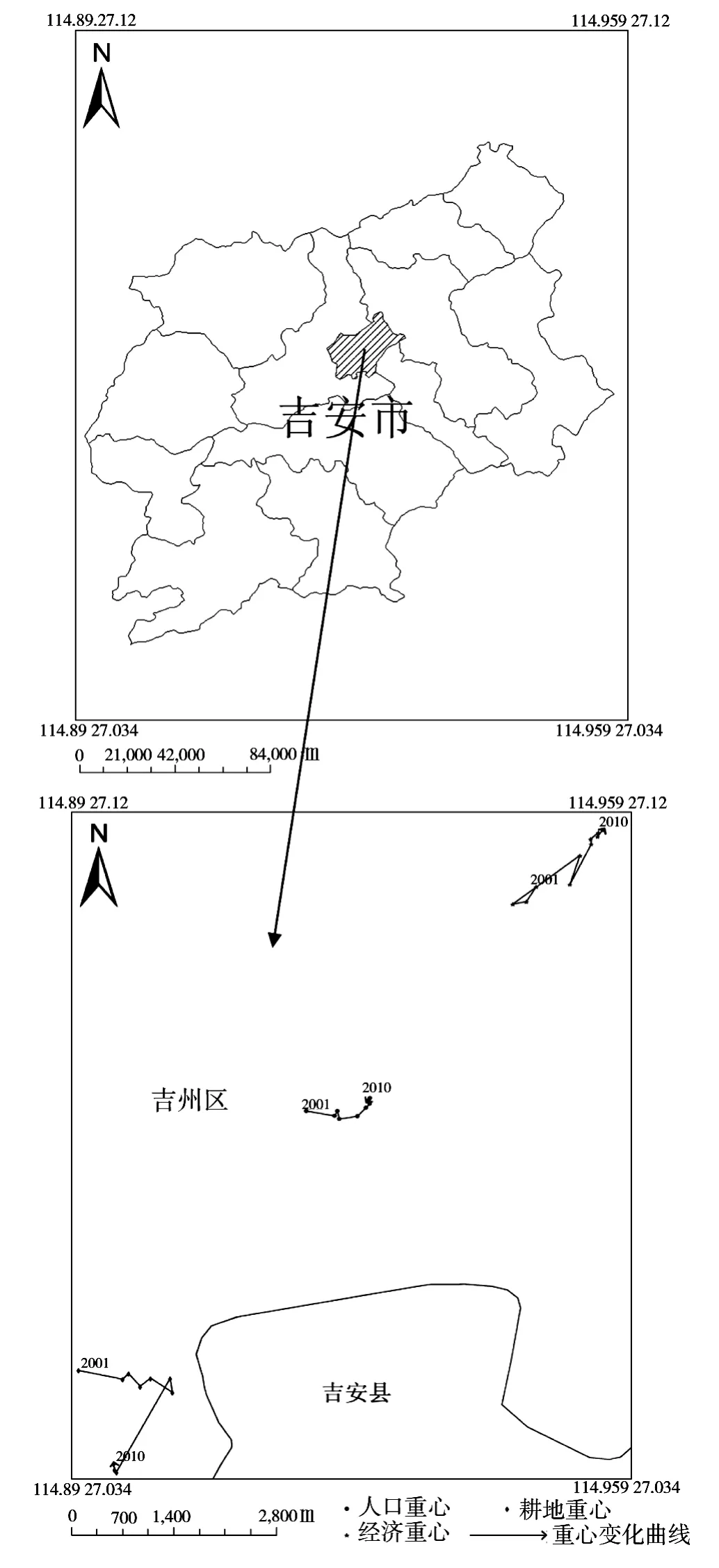

3.3 耕地重心变化及其与人口、经济重心变化的关系 分别利用耕地重心、人口重心和经济重心的经纬度计算公式计算2001—2010年10年间各年度的耕地重心、人口重心和经济重心,其年度变化趋势如图6所示.从图6可知,耕地的重心变化幅度要略大于人口和经济重心的变化幅度,2001—2005年耕地和人口重心的变化方向大体一致,都是先向东南再向东北方向移动,而2005—2010年两者的移动方向则不同向,两者呈反向运行,耕地重心与经济重心的变化趋势也呈相反移动态势.人口增长、居住面积要增加,不可避免地要占用一定的耕地,这种趋势随着时间的推移越来越明显,导致后5年(2005—2010年)耕地和人口的重心变化趋势完全相反.经济增长主要来自于第二、三产业的发展,而第二、三产业的发展也需要占用大量的耕地,这造成了经济重心变化趋势也与耕地重心变化趋势相反.

4 耕地变化驱动因素分析

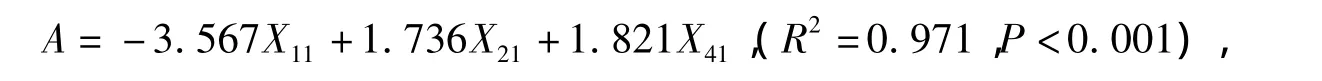

4.1 耕地面积变化的驱动因素 利用驱动力分析方法可分析得到影响吉安市耕地面积变化因子的多元线性标准回归模型:

从这一结果可看出,影响吉安市耕地面积的主要驱动因子是总人口数、粮食单产与人均财政收入三因子,以总人口数的影响最大.

从模型中可以发现,人口因素对耕地面积变化的影响权重最大,它与耕地面积呈极显著的负相关.吉安市2001年总人口为456×104人,2010年增加到481×104人,年均增长率为0.6%,耕地面积却由2001年的3.555×105hm2下降到2010年的3.384×105hm2.因此,控制人口增长,提高人口素质,这对稳定吉安市的耕地面积及其有效供应,缓解人地矛盾等具有极其重要的意义.

粮食单产高低也极显著地影响着耕地面积.粮食单产越高,农民种粮的积极性越高,耕地种植面积也就越多.吉安市粮食单产由2001年 的4469 kg·hm-2增加到2010年的5750 kg·hm-2[13];人均粮食占有量也由 2001年的504.93 kg增加到2010年的778.93 kg.粮食单产和人均占有量的增加,在一定程度上可缓解耕地面积的减少.因此,政府应加大农业投入,提高粮食单产,以便在耕地减少的同时仍能保证粮食总产量的持续供应.

吉安市人均财政收入与耕地面积有极显著的正相关.2001—2010年吉安市财政收入由1 638.36元上升到12 202.92元,吉安市人均财政收入由2001年的332.71元上升到2010年的2 349.25元.耕地面积也由2003年的3.244×105hm2增加到2010年的3.384×105hm2.财政收入的增加可以促使当地政府增加对农业的补贴,提高农民种粮的积极性,也可以保证农业投入的增加,有利于提高耕地利用的集约度,因此,政府应努力增加财政收入,加大对农民的种粮补贴,促进农民种粮积极性并维持耕地面积的稳定.

图6 吉安市2001-2010年耕地、人口、经济重心变化的趋势图

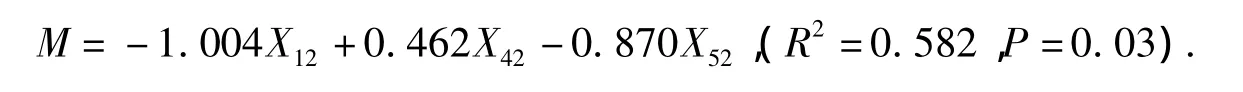

4.2 耕地复种指数变化驱动因素分析 利用驱动力分析方法可分析得到影响吉安市耕地复种指数(M)变化因子的多元线性标准回归模型:

从模型中可以看出,耕地复种指数变化率与粮食单产增长率呈正相关,而与人口增长率以及城镇化率增长率均呈负相关.其原因主要是:粮食单产的增加可提高农民种粮的积极性,促进耕地复种指数的增加;而在人口增长越快和城镇化率越高的区域,其耕地复种指数增长越慢,这主要是因为人口增长率高的区域往往是经济相对落后的农村地区,由于种田收益远远低于外出打工的收益,因此为了生计,农村的青壮年劳动力大多选择了外出打工,从而造成农村的劳动力减少,致使目前许多村庄平时仅有老人及体弱成人在家种地,最终导致其耕地复种指数的下降.另外,城镇化过程也为农村劳动力提供了更多且形式多样的就业岗位,造成在家种地的农村劳动力相对不足,这也会导致复种指数相应减少.近十年来,井冈山市城区的搬迁和扩建使其2010年的城镇化率高达43.46%,高于吉安地区2.54%,但其耕地复种指数却一直处于市平均水平以下,并且与市平均值的差距逐渐扩大.

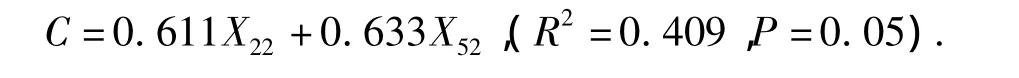

4.3 耕地垦殖指数变化的驱动因素分析 利用驱动力分析方法可得到影响吉安市垦殖指数变化率(C)的多元线性标准回归模型:

由模型可知:财政收入增长率与城镇化率增长率对垦殖指数变化率有显著影响,两者都与垦殖指数变化率呈显著的正相关性,且财政收入增长率、城镇化率增长率的标准回归系数分别为0.611与0.633,说明两者对垦殖指数的变化起着重要影响,且其重要程度较接近.财政收入增加会促进人口向城镇集聚,导致城镇化率的提高与居住在城镇的农民数量的增加.由于我国长期实行耕地的“占一补一”政策,这使得在城镇化的进程中耕地面积在数量上能保持稳定,但由于从农村特别是从边远农村移居到城镇居住的农民缺乏耕地,他们往往会在居住地周边开荒种菜或种植其他农作物,以补充自己日常生活之需,这导致了城镇周边耕地面积的增加,从而引起垦殖指数的增加.

5 结论与启示

5.1 结论

1)2001—2010年,吉安市的耕地数量经历了先短期快速减少,再持续缓慢增长的波动变化过程.全市在2003年耕地总量到达低谷后,总体呈现上升趋势.人均耕地变化趋势在2001—2003年与耕地总量的变化趋势一致,2003年以后比较稳定,人均在0.07 hm2左右.影响吉安市耕地面积变化的主要驱动因子是人口数量、粮食单产与人均财政收入,其中,耕地面积与总人口数呈极显著的负相关,与粮食单产和人均财政收入呈极显著的正相关.

2)吉安市耕地变化动态度在空间区域存在差异.2001—2010年全市总耕地面积变化动态度为-0.510 3%.各县(市)仅有遂川县、万安县和吉水县3县的耕地面积变化动态度大于0,其余县(市)都是减少的,以安福县减少最多,其变化动态度为-1.867%.10年中耕地面积最稳定的县域为吉水县.

3)耕地经营强度变化空间差异较大.2001—2010年吉安市平均耕地复种指数一直高于225%,虽处于比较高的水平,但仍低于江西省299%的复种指数理论最大值.各县(市)耕地复种指数以新干县为最高,其中2010年达到305.8%,超过江西省耕地复种指数的理论最大值;遂川县最低,其2010年的耕地复种指数仅为191.1%.影响耕地复种指数变化的社会驱动因子有人口增长率、粮食单产增长率和城镇化率增长率,其中耕地复种指数变化与人口增长率和城镇化率增长率呈负相关,而与粮食单产增长率呈正相关.

4)在2001—2010年间,于吉安市各县(市)中,遂川县、吉水县和万安县的垦殖指数变化率为正,且以遂川县为最大;其他县(市)的垦殖指数变化率都为负,且以安福县为最低;这说明近10年间,遂川县的垦殖指数增长率最大,而安福县的垦殖指数的下降率最大.影响垦殖指数变化的社会驱动因子有财政收入增长率与城镇化率增长率,且都与其呈正相关.

5)吉安市耕地重心的变化幅度略大于人口和经济重心的变化幅度,人口、经济重心的变化趋势与耕地面积重心的变化趋势相反.

6)本文在分析吉安市2001—2010年的各驱动因子时,仅考虑了社会因子,没有考虑自然因子和政策因子,对于这些不足,今后还需作进一步的研究.

5.2 启示

吉安市是江西省乃至我国中部地区的重点农业基地,因此分析其耕地面积的变化特征及其驱动因素可以为我国中部其他地区的重点农业生产基地在制定耕地资源管理政策与发展战略时提供理论依据.为了缓解人地矛盾,应继续适度地控制人口数量,提高人口素质.此外,为了保证和稳定粮食产量,需要进一步地提高耕地的复种指数和耕地质量,加大对粮食生产的科技投入,健全粮食生产的服务体系,加快优良品种的选用及推广应用.对于水旱灾害比较频繁或者严重的地区,要完善农田水利设施的建设,提升其防洪抗旱的能力,同时应加强其田间肥力的培养和水土的保持,推广高产栽培和节水灌溉等技术,充分挖掘粮食单产的潜力,以保证区域的粮食供应能力.

[1]李秀彬.全球环境变化研究的核心领域—土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报,1996,51(6):553-558.

[2]唐华俊,吴文斌,杨鹏,等.土地利用/土地覆被变化(LUCC)模型研究进展[J].地理学报,2009,64(4):456-468.

[3]陈颖彪,周倩仪,陈健飞.近30年广州市土地覆被变化时空特征分析[J].地理科学,2009,29(3):368-374.

[4]王秀兰.基于遥感的呼伦贝尔盟农牧业土地利用变化及其对地区农业持续发展影响的研究[J].地理科学进展,1999,18(4):322-329.

[5]许月卿,李秀彬.河北省耕地数量动态变化及驱动因子分析[J].资源科学,2001,23(5):28-32.

[6]杨朔,李世平,罗列.陕西省耕地利用效率及其影响因素研究[J].中国土地科学,2011,25(2):47-54.

[7]熊鹰,王克林,吕辉红,等.湖南省耕地动态变化及驱动机制研究[J].地理科学,2004,24(1):26-30.

[8]彭文甫,周介铭.近50年四川省耕地变化分析[J].资源科学,2005,27(3):79-85.

[9]李洁,马卫鹏,余永林.区域耕地面积时空变化特征及驱动力分析[J].南方农业学报,2012,43(8):1 241-1 246.

[10]常胜利.多边形重心坐标的求法[J].数学学习,2005,8(2):21-23.

[11]李春喜,邵云,姜丽娜.生物统计学[M].北京:科学出版社,2008:213-235.

[12]江西省统计局.江西统计年鉴(2010)[M].北京:中国统计出版社,2010.

[13]吉安市统计局.吉安市统计年鉴(2011)[M].北京:中国统计出版社,2011.

[14]王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999,18(1):81-87.

[15]Deng X,Huang J,Rozelle S,et al.Cultivated land conversion and potential agricultural productivity in China[J].Land Use Policy,2006,23(4):372 -384.

[16]Shoshany M,Goldshleger N.Land-use and population density changes in Israel—1950 to 1990:analysis of regional and local trends[J].Land Use Policy,2002,19(2):123 -133.

[17]方开泰,全辉,陈庆云.实用回归分析[M].北京:科学出版社,1988:64-103.

[18]金姝兰,侯立春,徐磊.长江中下游地区耕地复种指数变化与国家粮食安全[J].中国农学通报,2011,27(17):208-212.