从紫砂“荷花仙子壶”探析紫砂文化的艺术美

钱丽媛

(宜兴 214221)

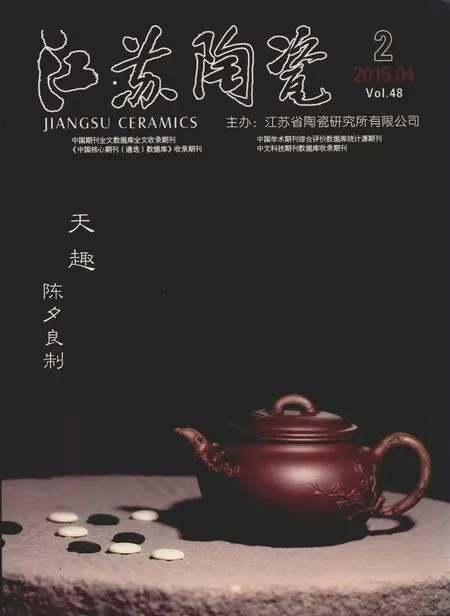

紫砂壶原本是喝茶的器皿,自明代开始,由于文人、雅士、墨客、骚人的介入,注入了文化的内涵,才使它有了更多可赏、可玩、可进行美学分析的空间,提升了自身的价值和力量。紫砂壶的生命力在于在继承中创新,在提高中发展。凡是有成就的紫砂大师、名家,无一不是在继承传统的基础上不断创新,最终形成自己的艺术风格。传统文化对紫砂壶的影响很大,好多紫砂艺人善于吸取传统文化的精华,养足自己的底气,焕发创新的勇气,凝聚赶超的锐气,雄心勃勃地在紫砂壶的创新发展之路上闯出自己的一片天地。现以紫砂“荷花仙子壶”为例(见图1),谈谈它对传统文化的继承,以及在新时代如何创新与运用。

图1 荷花仙子壶

1 紫砂“荷花仙子壶”的艺术造型

紫砂“荷花仙子壶”运用了曲线塑造壶体。从壶嘴到壶把,仿佛是用一根弯曲带颈的莲叶贯通,壶身和壶把的结合形成壶的整体,且莲叶的筋纹脉络清晰。壶嘴是由莲叶的尾端延伸而成,充分显示了静中有动的活力,微翘的壶嘴增强了动感。壶体由荷叶包茎而成,敦实圆厚、轮廓清晰,线和面的转折处理得干净利落。“荷花仙子壶”的提梁突破了紫砂壶的原有样式,提梁与壶体的结合部采用外凸内凹的形式,其顶端恰好是手提的部位。在线、面的处理上,提梁的薄厚与壶口处统一、均齐。提梁两侧的边线与壶口两条边线联合成一条回旋的线,这条线仿佛是荷颈的形状,线的处理清晰挺秀。壶盖就像莲藕,有一尊捏塑而成的仙子俯身盖面上。

“荷花仙子壶”采用虚实对比的手法,通过点、线、面的有机组合,使得整个壶体既有面的变化,又有线的变化,体现了壶体静中有动、动中有静的风格。同时,荷花仙子的形状贯穿壶器的设计中,折射出怡情大自然的美好心境。

2 紫砂“荷花仙子壶”的艺术美

紫砂“荷花仙子壶”实用性强,且具有艺术欣赏价值。欣赏此壶,极易把人带进大自然的美景中。闭上双眼,试想:时值盛夏,红衰翠盛,春花早已凋零殆尽,唯有那莲花池里的荷花依然昂首挺胸,顶着火辣辣的太阳,冒着酷暑蒸笼傲然绽放。荷花富有艳丽的色泽、优雅的风姿、高尚的风骨,自古以来,无数骚人墨客无不为之倾倒。紫砂“荷花仙子壶”盖面上的仙子塑像精雕细镂、神采逼真、呼之欲出,使人不禁想起了荷花仙子的美丽传说。相传,美丽善良的荷花仙子是天帝的女儿,她私偷百草的种子下到人间,在湖边遇上小伙子藕郎,与他相爱结成婚配过起美满的凡间生活。不料被天帝知道,便大发雷霆,派天兵天将捉拿荷花仙子,仙子躲到湖里,临别时她将一颗自己精气所结的宝珠交给藕郎。几天后,藕郎被捉,天兵天将挥刀向他脖子砍来时,他咬破宝珠吞进腹中,天兵连砍八十一刀,藕郎虽身首两节,但刀口处留下细细的白丝把头颈又连接起来,怎么也杀不死。天帝赐下发箍,箍住藕郎脖子投入湖中,谁知竟落地生根,长出又白又嫩的藕来,发箍变成藕节。荷花仙子得知藕郎化成白藕,自己便化作莲花。天帝见状,忙下令挖掉它,可是挖到哪里莲花就开到哪里,白藕长到哪里,气得天帝只好收兵。从此,白藕和莲花在湖面上安了家,他们年年将藕、莲子及祥和之花奉献给人间。这是多么娓娓动听的爱情传说,读罢回味悠长,深感紫砂“荷花仙子壶”与荷花仙子的美丽传说也是同样源远流长。欣赏此壶,荷花仙子的美丽传说令人心动,愿天下有情人终成眷属,并蒂莲开,天长地久。

紫砂“荷花仙子壶”的荷花已成为一种文化符号,寄托着中华民族对精神境界的不懈追求,承载着华夏民族对美好生活的深切向往。唐代初期王勃《采莲曲》中“牵花恰并蒂,折藕爱连丝”,便以并蒂莲和藕丝不断来比喻爱情的缠绵。“荷”就是“莲”,莲是纯洁、美好爱情的象征,“藕”与“偶”谐音,藕断丝相连,“并蒂莲开”恰到好处地喻示爱情的绵绵不断、相思无期。这些美好的寓意都转化成了“荷花仙子壶”的艺术价值,使欣赏者获得了极大的满足与精神愉悦。

[1]高俭.浅论紫砂壶的文化魅力[J].江苏陶瓷.2007(06):10.

[2]徐永君.紫砂花塑器艺术魅力之我见[J].江苏陶瓷.2008(02):43-44.