巴山夜雨涨秋池 留得残荷听雨声

陈龙大

沏一壶好茶,品一首好诗,坐看浮云清风,耳听百鸟之鸣,天大地大,我心悠然,其乐无穷。

茶是草木,壶为土石,草木土石毕竟是中国人最终的精神归宿。历史上,紫砂壶在时大彬、徐友泉、李仲芳等大师的演绎下,成为文人墨客案头的珍赏,吟诗作画咏紫砂的诗人们也多起来,他们无一不是收藏家、鉴赏家,他们用壶玩壶、赏壶、赠壶,一壶一茶间独具性灵,情趣尽现。于是,著名学者周高起说:“某为壶祖某云孙,形制敦庞古光灿。”德高望重的林古度说:“世间茶具称为首,玩赏揩摩在人手。”词人俞仲茅说:“陈君雅欲酣茗战,得此摩挲日千遍。”而汪文柏经陈维崧的引荐认识制壶大师陈鸣远后,写下《陶器行赠陈鸣远》一诗,吟唱出咏紫砂诗中最为动人的辞章:“人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土。”

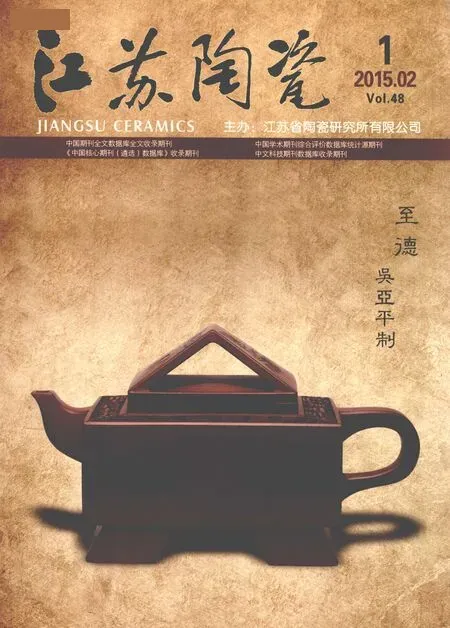

壶中天地宽,寄情山水间。将紫砂壶的纷繁多样寓于诗词之中,而又从诗词中体现出来,诗词与紫砂完美结合,也正传承着中国千年的茶文化。因为紫砂,让紫砂艺人有了很多的机会去走进诗词,因为紫砂,也使紫砂艺人的艺术创作有了更多的空间和想象。中国诗词众多,在宽广的诗词中流连,以李义山的这句诗句“巴山夜雨涨秋池,留得残荷听雨声”为主题创作的“听雨壶”(见图1)意境不凡:听着窗外迷离的雨声打在树叶上,人们会忽然体味到古人留得残荷听雨声的意境,这是一种无欲无求的大境界。人生听雨,不同的年龄会有不同的心境:少年激情四溢,听雨只是一种为赋新词强说愁的附庸风雅;中年沧桑世故,已经有了一定的阅历,此时的雨已经不仅仅是雨,还让人想到人世间的风风雨雨。生活的磨难,世事的沧桑已经让人对生活有了更多的思考,人生态度有了些许的消沉;当双鬓斑白,秋风秋雨时,感慨世事无常,人生之不过如是。悲欢离合总无情,就像这淅淅沥沥的雨水,自由地来,也自由地去。

境由心生,壶为实用。“听雨壶”借助诗词意境,运用象征的手法才情奔涌,化为心驰所至的紫砂作品,通过创作者自身文化与艺术的积淀,以及对诗词的领悟,赋与了作品灵魂,把静听夜雨潇潇、静看芭蕉恻恻的景致展现在观者眼前。于是,观者感受到了艺术魅力的真谛在于艺术的表现形式,在似与不似之间:作品以传统器型为创作载体,整体造型圆润柔和,壶嘴短,不失典雅;壶把稳,不失拿捏。诗词的精彩、听雨的意境简化成一个细节处理得当的片断——绞泥为主,几片芭蕉叶点缀于壶盖、壶体之上,叶面舒展、脉络清晰,以简托繁,以细巧化雅洁,在静态与动态的强烈对比下,似有风起叶动之错觉。壶钮似风雨中的小鸟,在宽大的芭蕉叶上停留,羽毛斑斓湿润,神态灵动宁谧,暗示雨线潇潇,芭蕉青翠的背景惟妙惟肖。最妙的是那壶钮上的两个小洞,仿佛小鸟灵活的眼睛,如诗如画。壶体上那些晶亮的小颗粒预示着雨滴,不规则散落于壶面,如珠如玉,晶莹透剔。作品把形态与意境高度统一,寓情于壶、寓景与壶,神与韵完美结合,既有天然妙成之韵,又有手工精致之趣,形象生动别致,整体完美统一、意韵悠久、耐人寻味,反映出作者独特的个性风格,也体现出高超的艺术修为和制作工艺水准。

紫砂壶为人所欣赏,因茶、因诗、因书画,更因为和更多文人墨客惺惺相惜的情怀。在2010年的嘉德春季拍卖会上,紫砂壶艺泰斗顾景舟所制“石瓢壶”之所以能拍出1232万元天价,除此壶的艺术性达到无以伦比的高度外,更重要的原因是它凝结了顾景舟与吴湖帆、江寒汀、唐云等大师的深厚友情。在赠给他们的五把“石瓢壶”上,吴湖帆题诗曰:“为君倾一杯,狂蒋竹枝词”、“寒生绿蹲上,影入翠屏中”、“无客尽日静,有风终夜凉”、“但为清风动,乃知子猷心”、“细嚼梅花雪乳香”,无不令人陶醉在这书画的意境里。试问:还有哪种茶具能有如此的文化包容和人性温度,唯有紫砂。