浅谈“秋菱壶”的创作

杨佳

摘 要 自古宜兴紫砂就有“人间珠玉安足取,且如阳羡溪头一丸土”的美赞,更是被誉为“品茗三绝”之一,到宋代被冠以“紫瓯甲天下”的盛名,发展至今五百余年已至臻完美,拥有了一套完整的体系,融合了手工工艺、金石铭刻、书法绘画等多种艺术手法,从居家实用器具逐渐成为了人们趋之若鹜的艺术珍品。

关键词 紫砂;筋囊器;菱花

宜兴紫砂壶可谓变化无穷、繁简各异,有的周正刚健,有的光怪陆离,它可以随制壶艺人的想象力无限拓展,小到微末之虫、大到天地万物都可作为创作的对象,所以在数百年的发展历程中,无论是文化变迁或是朝代更迭都没有打断其成长历程,反倒是促进了这一传统手工艺与多元文化的融合,倘若按照外观造型来区分,大致可以分为光器、花器、筋囊器和现代器型。光器朴实无华,醇厚中呈现出磅礴大气;花器装饰奇巧,诠释生活中的艺术;筋囊器曲直往复,用线条勾勒出抽象美;现代造型紧追历史潮流,记录时代风尚。其中筋囊器较为独特,它是介于光器与花器之间的一种特殊的壶型,一方面,它是以自然界中的瓜棱、云水纹、花瓣等为原形,将之若干等分后,把流畅韵动的筋纹纳入创作的基本理念中来的;另一方面,由于筋纹线条的分布尤为特殊,每个分割面又展现出光器的素面朝天,又不宜多加装饰,唯恐有画蛇添足的嫌疑。

1 从筋囊器衍生而出的“秋菱壶”

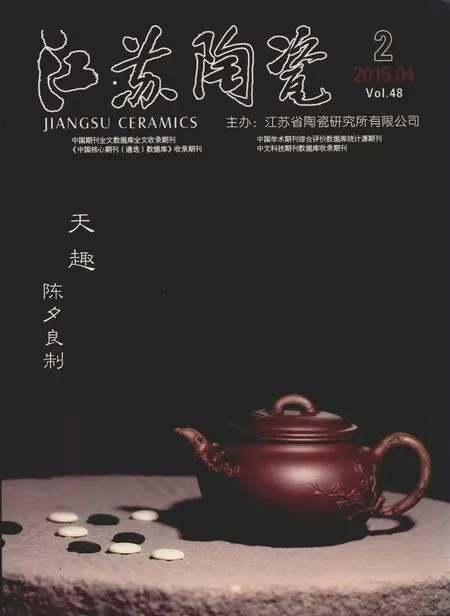

据《阳羡茗壶系》记载,最早创制筋囊壶的艺人为明代董翰,“董翰号后溪,始造菱花,已殚工巧”。至清代乾隆年间,已经有相当多的精品筋囊壶成为了宫廷御用的贡品。筋囊壶主要有菊花式、竹式、瓜式等,历代也有许多大师所作的经典款筋囊壶,如陈鸣远的“南瓜壶”、邵大亨的“八卦龙头一捆竹壶”、王寅春的“半菊壶”等,而所制这把属于菱花式,故名“秋菱壶”(见图1)。菱花,一种一年生水生植物,花瓣繁复如菊,锦绣芬芳,故而有心人将其凝练成为艺术元素,韦庄的诗中就有这样的记载:“白袷丝光织鱼目,菱花绶带鸳鸯簇。”可见,菱花的装饰早在五代时期就已经渗透到人们的生活中来了。明、清时期,紫砂壶的发展进入鼎盛时期,更是向着多元包容的方向发展,菱花的意象逐渐被吸收容纳,并加以改造抽象化,于是便有了最早的“菱花壶”,虽然始创者已无从考证,但其声名却以紫砂壶这样独特的方式得到了千古流传,“秋菱壶”就是在此基础上创作而成的。

2 “秋菱壶”的创作

作为典型的筋囊器,“秋菱壶”的制作有着一定的难度,它对制作者有着严格的要求。以此作品为例,首先要对整体有所把握,对嘴、钮、把、身各个部分拿捏恰当,整器要求凹凸分明、有棱有廓,盖身浑然一体,上下对称、比例均衡,壶身则选择了较为丰满的造型,能够给人以充盈之感;扁钮圆壶、肩挺腹大,收于底部,使得作品在气韵上憨厚、敦实;在各个局部分支上,则要注意比例的协调性、筋纹的过渡等细节问题,壶嘴小巧可人,自前段自然延展而出,灵动不失雅致;飞把的设计带动了壶身筋纹线条的律动,使得壶身的筋纹不会随着壶体的丰腴而显得呆板。作为筋囊器的灵魂所在,在制作过程中更是要充分地考虑到筋纹的发散衔接问题,将壶钮作为了整件作品筋纹放射的起点,运用自然舒展的筋纹,自上而下把壶体依据几何学与视觉美学的基本原理划分成为六瓣,阴线、阳线勾勒分明,每个花瓣肌理饱满、活灵活现,同时壶盖与壶身的各个面的筋纹都可以置换,且做到对称严谨、连贯,务求整器精、气、神合一。

3 “秋菱壶”的创作心得

“秋菱壶”兼顾了实用性与艺术性,品玩皆宜,完美地展现出紫砂壶线条的柔和之美,而另一个侧面则是深刻而含蓄地表达出了紫砂壶创作过程中的“技”与“情”,“技”就是制壶的手艺;“情”则是“水滴石穿”、“铁杵成针”的从艺心态,筋囊器的制作正是需要这样不畏失败、勇于尝试的坚持精神,才能艺精德馨,在紫砂的园囿中有所成就。

参 考 文 献

[1]刘友良.浅谈宜兴紫砂筋纹器茶壶[J].佛山陶瓷.2012(08):53.

[2]何其仙.浅谈宜兴紫砂筋纹器[J].山东陶瓷.2012(01):31-32.

[3]张建平.莲花盛开祥云绕——探解“菱花壶”的形、意及创新路径[J].数位时尚(新视觉艺术).2012(02):82-83.

——紫砂·九隽”作品选登