四川省中高山地区村落重建规划方法研究

赵 彬

(江苏省城市规划设计研究院西部区域总部, 江苏南京 210036)

四川省中高山地区村落重建规划方法研究

赵 彬

(江苏省城市规划设计研究院西部区域总部, 江苏南京 210036)

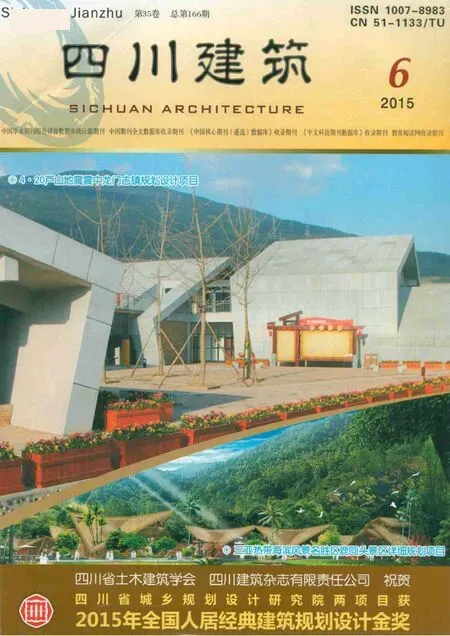

以四川省石棉县中高山地区受“4·20”芦山7级地震灾害毁损后需恢复重建的部分村落的规划实践为例,对山地城市中普遍存在贫困现象的中高山地区村落的规划编制方法进行了思考和总结,提出了四川省中高山地区村落规划以“自我造血”为模式的产业引导出发,按照“安全、生态、特色”的要求,理顺山地乡村空间特色要素,明确可行的编制方法,为石棉县中高山村落的民生保障、经济发展、生态环境保护、特色空间延续等方面提出了一种可持续的发展模式。

中高山区; 村落; 生产模式; 空间规划; 模式

在国家西部大开发战略的背景下,四川省的工业化、城市化进程在加速,山地城市社会经济的快速发展对脆弱的山地生态系统带来巨大的冲击,而在历史长河中与环境和谐共生的村落数量也在逐步消减或者显现出与现代生活的各种不适应。四川近年的汶川8.0级地震和芦山7.0级地震使中高山地区城乡受灾严重,其中村庄的受灾尤其严重。在已经完成的灾后恢复重建的村落中,因漠视山地城市的特征,盲目、单一地追求安置而阻断社会人文脉络的失败案例不乏其中。因地制宜地探索此类地区的村落规划方法显得尤其重要。

四川省中高山地区海拔多在2 000 m以上,地处青藏高原与四川盆地之间,生态资源脆弱,土地利用条件恶劣。同时这里也是汉、藏、羌、彝等各少数民族的交汇地带,民族文化特色显著。本次案例的四川省石棉县在“5·12”汶川地震中为重灾县,2013年又受到“4·20”芦山地震影响,中高山地区受灾较为严重的原因,除了灾害本身较大的破坏力外,与村落内部资源要素逐步脱离、村落生产生活的内在秩序日渐瓦解、内在活力消褪带来村落空间破败不堪也密切相关。对于此类村落的规划编制来说,重建一个可承载“乡土精神和文化延续”的家园远比布置一些面积各异的村屋要重要得多。

本文以四川省石棉县中高山地区灾后恢复重建为例,选取了石棉县五个具有代表性的村落作为案例,探讨规划设计中如何将布局与中高山区村落经济生产、生态保护、人居环境建设、文化特色传承等方面内容结合起来,提出具有可借鉴的中高山区村落规划建设模式。

1 中高山区村落特点

1.1 自然生态环境复杂,建设任务艰巨

本文选取的五个村落均为海拔2 000 m左右,受地形地貌限制,交通组织难度大,基础设施配置困难。由于地质灾害影响,山洪、泥石流等多种隐患较多,灾后恢复重建难度大、重建任务艰巨。

1.2 多民族混合,生活差异较大

五个村落均为多民族混居村落,其中共和村一组为汉族、藏族和彝族三个民族混居,其它四个村落均为彝族和汉族的混居。不同的民族有不同的文化信仰和传统习俗,表现在生活习惯、生产方式、宗教场所乃至建筑单体等多个方面差异较大。

1.3 相对贫困,急需脱贫改善

山地村落因为高山河谷的特殊地形地貌,一方面保持了良好的自然生态景观格局,但同时由于交通等基础设施的落后,发展较为缓慢。许多山地村落由于自然环境的限制,村民保持着较为传统的生产方式,加之山地耕种条件较差,村民收入微薄,各村落大多都贫困落后,急需脱贫改善。

2 “自我造血”的规划模式出发点

2.1 “自我造血”的模式

石棉县“4·20”灾后重建以“居民自建”为主,以政府托底保障建设,鼓励将有限的资金,通过规划引导,带动公益设施建设,引导新型产业建设,增强自身的“造血”能力(图1)。

图1 “自我造血”的规划模式

规划首先要考虑如何结合政策合理引导政府资金分配,充分尊重村民意愿,在“农户自建、政府补助、对口支援、社会帮扶”的方针下,达到“改善民生、保障就业、优化环境和承载希望”的作用。

2.2 “产居融合”理念的应对

传统的贴合自然的农作模式是山地村落赖以生存的基础,这样和谐的关系不仅达到了“产居融合”的川西林盘风貌,也形成了山地村落与自然特有的内在关系。

基于灾后物质空间载体的重建和村落“造血”功能同步提升的想法,规划从传统产业的延续和特色旅游休闲功能的植入来延续“融合”功能,激发村落的内在动力,促进山地村落的自我完善和更新。围绕现代农业的推进和村民收入结构的调整,按照“适度集中”的模式规划布局,满足居民生产、生活和发展需要,积极探索历史形成的“产居融合”的方式在新时代背景下的传承(图2)。

(a)共和村一组

(b)新场村四组图2 传统产业的延续模式示意

2.2.1 传统产业的延续

2.2.1.1 保障中高山区种植业

中高山区村落由于土地资源有限,村民多将房屋布置在山坡上,将较为平坦的土地用作农业耕种。规划以保护传统耕地为主,不破坏原有的耕地权属,保障中高山区传统种植业的发展。在村落的选址重建中不盲目地往周边平地搬迁村落仓促建设,而是通过安全性分析和工程建设建议在原址合理布局,做到对村民生产生活方式最小化的改变。如在共和村的规划中,建筑沿山地集中分台地建设,周围较为平坦的基本农田得以保护。

2.2.1.2 延续经济型林木布局

山地村落的村民收入来源中,经济型林木的收入占很大比重。规划在布局初期进行了较为全面的现场调研,尽可能保留现有的果树林木,并建议搭配经济型果木种植,丰富植物的季相景观。如在新场村三组的规划中,保留了村落原有的房前屋后种植果树林木的格局,将村落的小集会场所布置在保留改造后的核桃林、板栗林下,形成特色的山地村落景观的同时,也增加了当地居民的收入。

2.2.1.3 集中发展养殖业

在规划布局中将村容村貌的改善与村屋改造结合起来,将原来零星、杂乱布置的猪圈进行集中分离式布置。在适宜的步行范围内,于村落的下风口、村落与梯田的交界处统建养殖圈,保持村民传统的对养殖牲畜的需求也顾及土地肥料的就近施用。

2.2.2 特色旅游功能的植入

规划结合民族特色、山地景观、特色种植业等优势,积极引导民族观光和山地农家乐等旅游功能。通过引入特色农家乐、改造民居民宿、发展旅游特色手工业、展现民俗文化来达到特色旅游功能的植入,多途径增加农民收入。

在城市居民对回归自然日益向往的今天,城市周边的村落可以承载更多的功能。但是往往因为村落自身设施跟不上或者配套预留的不足而错失机遇,规划通过在村落的入口处设置集中的山地农产品展示场所,塑造开敞的民族宗教活动空间,设计兼顾民居民宿功能的建筑单体和保留乡土味的院坝空间等细节上做好旅游产业发展的兼容和应对。

3 “安全、生态、特色”的空间规划模式

3.1 安全选址,科学重建的模式

3.1.1 安全选址

规划山地村落关于“安全为先”的要求,联合专业部门,对重建村民住宅重建选址进行勘测,重点避开地面沉降等地质灾害地段,在村落周边加大植被保护与沟渠疏通,重点防范山区可能出现的滑坡、泥石流等潜在危险。对交通、通讯、水电等配套基础设施的建设要优先保证安全。

3.1.2 科学建设

分析村落发展涉及到的生态系统的适宜性、敏感性与稳定性,了解自然资源的生态潜力和对村落发展可能产生制约的因素,将发展与控制辩证地结合起来,从而引导村落合理有序地发展。在空间组织中,结合用地综合评价结论,考虑危房加固与民房新建相结合;避难分区与台地地形相结合;生命通道与道路系统相结合;避难场所与绿地、集会场所相结合的“四结合”原则来引导详细的用地布局。

3.2 微冲击布局的实践

3.2.1 建筑轮廓依山就势布局

充分考虑现状山地地形起伏趋势,延续中高山区传统村落空间形态和肌理,顺应地形地貌,结合山体、水系、植被等自然环境条件和村落单元的实际情况,注重节地,合理布局建筑组群,营造布局灵活、收放有度的聚落空间。在建筑的排列组合上考虑立体的掩映效果,并且在村庄台地制高点设置可俯瞰全景的观景场地,充分提升和展示村落的整体特色形象。塑造“因势布局,屋林掩映”的景观风貌。

3.2.2 空间肌理与环境相缝合

保持村落传统建筑肌理,满足不同行为特征的村民活动。考虑村民生活流线、生产流线、交往流线的特征,以跨台地的阶梯步道组织生活流线,以较宽敞(可通行农具车辆)、坡度较缓(便于农作物运储)的村道沟通村落与梯田,结合生活步道在成片的果木乔木边缘设置交往场所。这种细节化的处理形成了互不干扰的流线与空间肌理。并避免在村落外围建设环形道路的做法,给村庄的生长留有空间,以生态化手段缝合村落边缘与自然环境,将村落内部空间与周边自然环境有机融合,相互渗透。

3.2.3 乡土景观和植被的延续

在村路的铺装上考虑用周边的山石碎石与卵石夯实敷设,小集会广场和场所以原生态的素土和块石堆积围合,并以木材、竹子等材料制作围栏、休闲小品,以片石堆积院落院坝,建筑外墙选用村民喜欢的颜色,绘制民族图腾符号等贴合村民喜好,延续乡土化的景观要素。对较大的乔灌木,尤其是现有核桃树、竹子、枇杷等树种,尽可能保留并加以利用,以此作为村落空间的载体。合理保留现有耕地、果林,利用宅院绿化与村落绿化形成一体,突出田园风光与和谐社区相融的空间形态。

3.2.4 立体化循环经济产业链

规划提炼中高山地区村落的主导产业,主要为种植业、林业、畜牧业和养殖业等,结合中高山地区耕地分布少,森林覆盖率高的特征,找出传统产业项目的共通性,提出中高山“立体化微循环产业链”。发展“林下产业”,在种植果树林木的前提下,在林下种植中高山绿色蔬菜或进行畜牧类、禽类的养殖等,这种自然与生物的微循环模式符合了自然界的内在关系(图3)。

3.2.5 生产和生活空间相匹配

考虑适宜的劳作半径和环境景观要求,集中或分散布置

图3 中高山地区立体农业生产模式

果林、菜地、养殖场等生产空间,塑造集生产、生活、景观于一体的复合型“川西林盘”景象(图4),减少人为改造对环境的破坏。

图4 生产生活空间相匹配模式示意(以新场村4组为例)

3.2.6 因地制宜的供给基础设施

规划因地制宜的采取针对性手段,合理引导中高山地区村落基础设施配置。其中,采用“引泉、集雨、打井、建池”的方式,分散解决中高山农村居民用水问题;生活污水采用生物生态组合技术进行处理,将污泥、尾水资源利用与农业生产相结合;鼓励农户积极利用有机垃圾堆肥,推广太阳能、秸秆制气等清洁能源使用,实现乡村生物资源和能源的循环利用。

3.3 村落空间序列延续的模式

规划综合考虑村民的生产生活习性、民族文化、宗教活动及游客游览活动特征,研究不同行为模式及其活动场所需求,结合村庄道路、院落组团、公共设施、广场等有机布局,创造不同层次的从“私密(家)——半私密(院落)——半开敞(房前屋后)——开敞(广场、田间)”的居民交流空间,满足各类人群的空间需求,形成传统生产生活功能与现代旅游服务功能相融合的复合村落空间序列。

在规划的空间景观引导中强调从围合度、环境要素、对应流线、适用人群等方面逐一分析乡村空间的功能与形成原因,做到针对性和可实施性结合。

3.4 民族文化特色传承的模式

中高山地区的村落多为少数民族为主的村落,其各类文化活动和传统仪式均需要特色化的空间承载。而这些特色的空间和要素恰恰是山区村落不同于普通平原村落最显性的表现。规划通过提倡民俗展示、挖掘历史记忆和承用建筑符号等设计手法来促进石棉多民族融合的实现(图5)。

(a)孟获村

(b)安宁沟村

(c)共和村一组

如:孟获彝族村规划中,邀请当地民俗专家指导,将其建设成为彝族历史、节庆、宗教文化的露天展厅。安宁沟村规划中,充分挖掘红军强渡大渡河前于此驻留的遗迹,再现红色文化的历史记忆。共和村规划中,充分融入藏族碉楼、彝族“牛角、墙画”、汉族“穿斗”等建筑符号,展现多民族民居风貌。这些精细化的处理也为吸引旅游产业的植入提供了切入点和主题。

4 启示与体会

目前关于村落的规划多与新农村建设的政策结合较多,侧重在村落体系的梳理和公共服务的保障,在灾后重建的突发因素下,受灾村庄的更新突然提速,应对尤其需要谨慎。在村落文化整体衰败的今天,村庄规划不再仅仅是一种物质空间载体的规划,更多的是一种村庄社会的规划。而作为规划师能否理性地运用专业的知识做好村庄规划并不是一件简单的事情,除了有针对性地分析,还需要以乡土化的规划手法去复合地赋予村庄延续生长的内力。

本文对中高山区村落的民生保障、经济发展、生态环境保护、特色空间延续等方面提出了一种可持续的发展模式,以期对山地城市的村落更新能起到示范推广作用。

[1] 李和平.山地城市规划的哲学思辨[J].城市规划,1988(3).

[2] 毕凌岚.城市生态系统空间形态与规划[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3] 江苏省城市规划设计研究院.“4·20”芦山地震石棉县中高山受灾村落灾后恢复重建规划[R].2013.

赵彬(1977~),男,在职硕士,高级城市规划师,国家注册城市规划师,从事城乡规划编制等相关研究。

TU982.29

A

[定稿日期]2015-11-13