中国当代著名陶瓷艺术家中国国务院特殊津贴获得者周国桢 陶艺人生

作者丨记者 易靖茗

2014年2月份,周国桢随《台声》杂志文化交流赴岛团参访台湾,这也是他第一次足踏祖国的宝岛。在宝岛的7天时间里,他随参访团不仅拜会了中国国民党荣誉主席连战、吴伯雄等各界知名人士,而且与岛内著名艺术家李奇茂、江明贤等进行了艺术交流。周国桢还有一个心愿,那就是希望能在有生之年,能够将自己毕生的创作精品,搬到台湾展一展,为两岸的文化交流贡献自己的一份力量。

真正零距离接触并认识周国桢大师,是在去年2月份的台湾之行,我是此行《台声》杂志文化交流团最小的随团记者,大师是该团最年长的艺术大家,因为年龄的距离,反倒使我与大师“爷孙”俩更加贴近和亲切。由此,这段台湾宝岛之行,也催生了我作为记者,想要了解“周爷爷”、了解“周爷爷”的艺术人生。

此次赶上《台声》杂志由月刊变更为半月刊,下半月刊侧重“两岸艺文”,正好为我的“了解”提供了一个实现采访报道“周爷爷”的平台。尽管,今天我与“周爷爷”仍不能时时见面,仍距离在北京与景德镇之间,仍不能面对面地采访,但快速发展的新媒体网络早已为我的采访打下了“了解”的基础。这不,“周爷爷”的陶艺人生在我的面前渐渐显现出来——

为艺术而生

湖南省安仁县,一个不起眼的名叫牌楼乡上荷渡的地方,在上世纪战火纷飞的30年代初,或许是因了楚文化浓浓的厚载,这里则稍显安宁和静谧。

于是,就在1931年7月11日这一天,一位农民的孩子,竟在母亲如厕时“呱呱”降临人世,家人随即呼他“坑唧”(当地土话,意即“茅坑里生”)。后来,略识文字的舅舅觉得他这种奇特的出生方式,或许日后就是奇才,遂为他取了个蕴含“栋梁之材”的大名:“周国桢”。

至此,周国桢在他那有着丰富民间文化习俗的家乡沃土上,汲取养分,茁壮成长。特别是家乡的妇孺老幼都喜欢用糯米玩捏泥巴,且能够捏出各式各样、栩栩如生的鸡鸭狗牛猪等等动物造型来。周国桢没有糯米,他就用水和泥巴,有时同玩伴一道用童子尿和泥巴,来玩捏自己喜欢的各类动物。在玩捏的过程中,周国桢又非常喜欢捏一些母性浓郁的动物形象,如动物的外婆、动物的妈妈等。一次,串门过来的舅舅看到外甥玩捏的泥巴很惟妙惟肖,比别的孩子不仅捏得像,而且总觉得里面有说不出的内容,他就对周国桢爸妈说,这孩子可塑性大,说不定未来会成为“栋梁之材”的,应该让他读书,有困难我支持。

就这样,在舅舅和家人的支持下,勤奋的周国桢分别于1946年、1948年考入安仁县简易师范学校,长沙华中高艺。1949年家乡解放时,周国桢响应号召参了军,从此,中国人民解放军四野46军136师宣传队有了一个天才的美工。

部队是个大熔炉。自此,周国桢的美术天赋有了用武之地,常常是一边行军一边做好部队宣传员角色,而部队许多新鲜的生活事例,慢慢在他的脑海里形成挥之不去的艺术雕塑,为他累积丰富的艺术素材。例如,周国桢的大型雕塑《传统》,就是讲述一个女兵挽着袖子拿着排笔、认真书写“三大纪律八项注意”的传神故事,给人以一种宁静的美感。

全国解放后,越来越喜爱美术艺术的周国桢备感自己艺术理论基础还不够扎实,希望退伍、继续求学。部队首长非常支持他,准予他退伍。1950年,周国桢顺利考入苏州美专,次年,又如愿以偿考入中央美院雕塑系。

这下,周国桢如鱼得水、如饥似渴,在校几年,他几乎没休息过一个节假日,周六日也都是要么在图书馆、要么在校舍、要么在老师处,勤奋苦读、寒窗深学。对于周国桢而言,由于有了在部队积累的丰富生活体验,加上到大学里结合理论知识,他一下子顿感醒悟、灵性加冕,仿佛走进了一个五彩斑斓、多姿多彩的艺术世界。

为艺术而走

毕业留校,而且留在首都北京,别说是在上世纪50年代那个许多人想都不敢想的岁月,可就是在今天又有多少人硬往北京挤,哪怕是“飘”在北京。但周国桢却自愿放弃了这一机会。

周国桢毕业留校,是时任江丰院长的决定。他与江丰院长,既非亲戚,亦非带故,更非关系,江院长要求周国桢留校,则出于周国桢同学一流的学习成绩,以及他身上有那么一股子爱思考、勤努力、喜创新的劲。据悉,当时,江院长希望这些留校毕业生,组成一个雕塑工作队,一边学习一边工作,为新中国培养自己的栋梁之材,日后建设中国的雕塑艺术大厦。在待遇上,他们既享受研究生待遇,又有工资津贴。可见,这是个多么好的工作,多少同学求之不得、羡慕不已。

可周国桢毅然决然:告别首都,下到基层去。在他眼里,艺术来源于生活,更属于生活,只有在生活的沃土中,艺术之树才能常青。1954年,周国桢的命运从此与景德镇,一个和中国陶艺紧密相联的地方,永远地拴在了一起……

时下景德镇,虽贵为中国陶艺之都,但并未随着新中国的到来,在陶艺方面有新的突破和新的景象,遍地仍是“清末遗风”,原先典雅的宋代影青早已深葬瓦砾,古拙的明代五彩也不见踪影,率真的民间青花更被挤到低档碴胎碗上,唯有代表宫廷贵族审美情趣的“繁褥纤细花哨”风格,几乎一统天下。

面对眼前的景德镇陶瓷美术领域,周国桢深感历史使命在肩。作为新中国培养的第一代陶瓷领域的大学生,周国桢决定率先在现实题材和写实风格上体现时代精神,赋予新中国新的内涵。于是,一个天真无邪《弹弓手》陶雕作品问世了。那个少年瞄准麻雀的神态,即是当时“除四害”运动的写实作品,但同时又是周国桢自己“初生牛犊不怕虎”心情的真实写照。从此,周国桢表现社会生活、流露虔诚心情的现实主义作品一发不可收。

在创作写实作品的同时,周国桢更加注重生活写生。他深入云南少数民族地区,与少数民族兄弟姐妹打成一片,捧回了大量的傣族姑娘写生作品。即便是在下放农村时,周国桢依然坚持写生,把下放农村当作体验生活的最好机会,与农民同呼吸、共命运,而这期间于1960年创作的作品《东山在望》,就是一部表现农民自力更生克服自然灾害的具有顽强生命力的最佳陶艺作品。

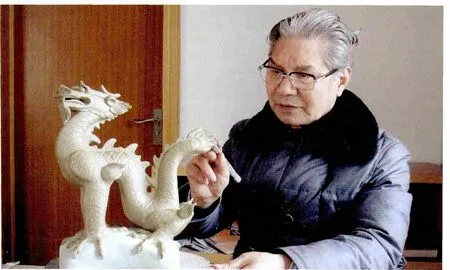

周国桢在认真雕刻作品

周国桢在进行学术演讲

周国桢在总结自己艺术道路时曾说过:“这个阶段的作品,我称之为‘陶艺朦胧时期’。当时,它的意义在于给千年瓷都吹来一股时代的清风,也可以说是我叛逆性格在个人艺术道路上的第一次反叛,反叛的对象是宫廷艺术,但我的作品无法让更多人接受,可见‘清末遗风’势力有多么强大!”

为艺术而授

中国陶瓷被称为“火焰艺术”,很大程度上是高温色釉的神奇“窑变”。而景德镇更是因为拥有品种繁多的高温色釉而饮誉世界,其品牌凝聚了一千多年艺人窑工的辛劳与智慧。非常可惜的是,它只能运用在中规中矩的器皿上,而艺术陶瓷或者陶瓷艺术,却又只能“白瓷加彩”,一个千百年不变的装饰手法。

针对这个亘古局面,周国桢发誓要打破。他一方面坚持体验生活,走现实主义创作道路,一方面坚持艺术造型美学与陶瓷材料科研相结合的表现手法。

1961年,是周国桢的“而立之年”,可谓青春锐气勃发。这一年,“亚非拉”人民反帝斗争怒火蔓延。于是,窑火升腾,两股生命火焰燃起来了,乌金釉、郎窑红也燃起来了。当它们交融在一起的时候,奇迹产生了。非洲三部曲《怒火》《以血还血》《独立》和《西班牙舞》的诞生,是中国陶瓷艺术史上的一个重大转折,标志着陶瓷工艺美术中最难掌控的高温色釉与陶瓷造型美学,圆融在火焰艺术之中。《独立》作品的命名,标志着周国桢雕塑有了“独立”的陶瓷美术语言。

随后,作品造型越来越简约,线条越来越写意。相得益彰的结果是,高温色彩装饰语汇越来越丰富。周国桢艺术的春天到来了。与此同时,他走上了景德镇陶瓷学院的讲台,他开始在第一时间在课堂上捧出自己的心声,为新中国的现实主义创作而歌。这段时间,周国桢作品与陶瓷工艺技术的革新相得益彰,《一场惊梦》《醒醒,弟弟》《疲倦的武士》《拼命三郎》等一个个写实作品,引吭高歌,一如高温炼就的铁红花釉,深红如血,斑驳陆离,仿佛沐浴在金色朝霞中。

《迎春》 1956年创作

如同淙淙流水般,略带湖南口音的周国桢教授,课越来越上得十分生动;提升动手能力的示范性教学方法,强调运用独特眼光发现美,越来越深受学生们的喜爱。

为艺术而美

周国桢在追寻艺术真谛之路上,不断努力突破自己,不断尝试挖掘出潜伏于自身的不同艺术意识形态,其创作生涯主要经历五个时期的变法,即“朦胧时期”“唯美时期”“古风时期”“新表现时期”和“陶艺走向室外的时期”,这五个时期呈现出不同的艺术面貌和内涵,“新表现时期”带来最富革命性质的变革过程,使其艺术生命达到了顶峰,真正可谓进入了现代陶艺的范畴。

作品《斑马》《角马》《犀牛》完美地展现了泥土的张力和韵味,情感的偶发性与随意性的穿插。《静观》《羚羊》所塑造出来的似与不似之间的游离,给观者蒙上了一层薄纱。“陶艺走向室外的时期”把周国桢教授的陶瓷艺术从室内推到了室外,从小型雕塑过渡到了大型雕塑。

2009年,由湖南省安仁县政府出资1500万元和15亩地来打造周国桢陶艺馆及陶艺广场,尤为突出的是“国桢陶艺广场”喷水池周边,造型各异、生动逼真的陶艺雕塑“十二生肖”,最高达3.5米,最小1.2米,正是年近八旬的周国桢教授在材质、成型、烧成工艺上的新突破。

赠予连战先生《马到成功》作品

中国美术馆作为中国最高艺术殿堂,国家级美术博物馆,主要承担着中国现、当代美术作品的收藏、研究、展览和交流任务。在中国美术馆陶瓷界个人办展的历史上,周国桢不仅是第一个进入中国美术馆举办个人作品展的陶瓷艺术家,而他一生中就有3次这样的殊荣。1986年中国美协主办的“周国桢陶艺北京展”和1987年香港中华文化促进中心主办的“周国桢陶艺香港展”,一举奠定了他作为中国当代陶瓷艺术泰斗的地位。2011年11月11日,第3次在中国美术馆展览在陶瓷艺术界引起极大反响,被国内外艺术家誉为“中国的毕加索、世界的周国桢”。除此之外,他还在上海美术馆、四川美术馆等地举办10多次个展。

为艺术而索

在陶瓷艺术征途中驰骋60余年,沉淀的是艺术中钻研创新和教学经验,展示出来的是对造型艺术的独特认知与思索。动物的纯真与其内心向往产生共鸣,从“朦胧”的质朴到“唯美”的华丽到“古风”的人性再到“新表现”的灵魂,无不反映出周国桢在艺术高梯上的不断攀爬。

八旬有余的周国桢教授是忙碌的,但他的激情依然,他的理想不改初衷。2014年2月份,周国桢随《台声》杂志文化交流赴岛团参访台湾,这也是周国桢第一次足踏祖国的宝岛。在宝岛的7天时间里,他随参访团不仅拜会了中国国民党荣誉主席连战、吴伯雄,新党主席郁慕明等各界知名人士,而且与岛内著名艺术家李奇茂、江明贤、李毂摩等进行了艺术交流,参访了许多艺术团体。在赠予连战先生《马到成功》作品时,连战先生看着十分精致、栩栩如生的一匹劲马,连呼“好马、好马”。虽然宝岛之行,只有短暂的一周,但给周国桢留下了极其深刻的印象。回来后,他逢人便说、逢会就讲,竭力为中华优秀传统文化在两岸的弘扬传承、为两岸文化的交流合作鼓与呼。为此,周国桢还有一个心愿,那就是希望能在有生之年,能够将自己毕生的创作精品,搬到台湾展一展,为两岸的文化交流贡献自己的一份力量。

景德镇是一片神奇的土地,一方毓秀的山河,尽管有人间浮躁、喧嚣,周国桢却对陶艺一往情深。景德镇的“圣火”,熔铸了他的灵魂;景德镇的“净土”,塑造了他的个性。他上下求索,眺望远方,向着未来迈着坚定的步伐。