《九宫大成》所收【会河阳】曲牌旋律考论

蔡珊珊

摘 要:《九宫大成》广收南北曲曲牌,除曲牌格律谱外,其工尺谱亦具有十分重要的研究价值。文章选取《九宫大成》中【会河阳】曲牌正、变格二曲为研究对象,从音乐旋律范畴对二曲进行比对、分析,探讨【会河阳】曲牌旋律曲调之流变规律。 关键词:音乐艺术;戏曲音乐;《九宫大成》;【会河阳】;旋律;正格;变格;发展规律

中图分类号:J60 文献标识码:A

南曲是我国戏曲发展史中一种重要的曲体形式。自宋元以来,南曲诸多代表性曲牌得到传承与发展,并逐渐衍生出若干变体格式。笔者选取《新定九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)所收南曲【会河阳】正、变格二曲为研究对象,试图探究【会河阳】曲牌旋律曲调之流变规律及其产生原因。《九宫大成》卷十中吕宫正曲收录【会河阳】正、变格二曲,分别出自清宫戏《月令承应》与明清传奇《一捧雪》。《月令承应》为清代宫廷戏一种,在各岁时节令期间演出,以展示各种祥征瑞应为主要内容。《一捧雪》为明清传奇,讲述明代嘉靖年间,莫怀古连番设计保卫祖传玉杯“一捧雪”。《九宫大成》南词宫谱凡例第一条写到:“今选《月令承应》、《法宫雅奏》作程式,旧体式不合者删之。新曲所无,仍用旧曲。”因此清宫戏《月令承应》中【会河阳】曲牌被列为正格。笔者将对《九宫大成》【会河阳】正、变格二曲(以下简称【会河阳】二曲)旋律曲调进行比对、分析。

一、调式与音阶【会河阳】二曲均为中吕宫调,笔者参考《新定九宫大成南北词宫谱校译》书中译谱,宫调与曲调的对应参照昆曲各宫调所用笛色,此二曲定为小工调(小工调=D调)。 正格全曲共出现“四上尺工六五仩伬”八工尺谱字,其中“四”为低八度的“五音”,“仩”为高八度的“上”音,“伬”为高八度的“尺音”。变格全曲共出现“四上尺工六五仩”七工尺谱字, 较之正格,减少一工尺谱字“伬”音。【会河阳】二曲皆为南曲,南曲音阶体制以五声音阶为基准,不用“凡乙(一)”二音,此二曲皆符合此规律,全曲皆无“凡乙”二音,故二曲音阶为: D调DE#FAB。

二、工尺谱字总数【会河阳】正格全曲共标注工尺谱字五十七音,变格全曲共标注工尺谱字六十音,较之正格增加三谱音。其中曲文一字搭配三音者,变格有二:即首句第三字“朦”字(五仩五)与末句第四字“屯”字(工六工)。正格全曲仅一处一字搭配三音,即第七句第四字“寻”字(工六工)。

三、板式运用【会河阳】二曲,板式运用颇为相似,二曲皆为二十一板,除首句正格在第六字“混”字处用“徹眼”,而变格在首句第七字“迷”字处用“正眼”外,其余板、眼俱同。

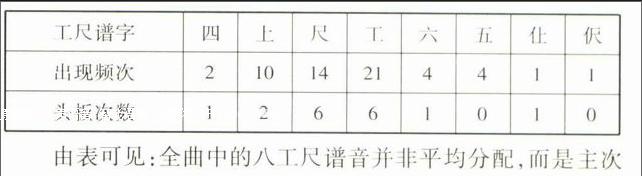

四、腔板搭配腔格与板式既是组成曲调的重要部分,又是区分曲调的重要因素。腔与板二者相互对应,联系紧密。笔者将【会河阳】二曲旋律音出现频次与头板运用次数进行统计,如下:《月令承应》格(正格):

工尺谱字四上尺工六五仩伬

出现频次21014214411

头板次数12661010

由表可见:全曲中的八工尺谱音并非平均分配,而是主次分明。全曲以“工尺”二音(D调#43),出现频次与头板运用次数最多。其中“工”音出现高达二十一次,并六次搭配头板,分别在“须”、“处”、“寻”、“去”、“逢”、“住”字处采用头板,全曲结音仍为“工”音,可见“工”音在全曲中至关重要。“尺”音出现频次仅次于“工”音,多达十四次,且配以头板次数亦为六次。“上”音(D调2)运用频次也达十次,并两次搭配头板。全曲以“工”音为首的“上、尺、工”三音,运用头板次数与出现频次最多。

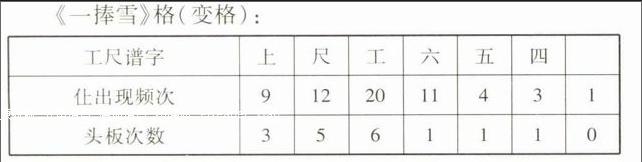

《一捧雪》格(变格):

工尺谱字上尺工六五四

仩出现频次9122011431

头板次数3561110

由表可见:全曲仍以“工”音出现频次与头板运用次数最多,高达二十次,并六次搭配头板,分别在“低”、“沸”、“成”、“会”、“屯”、“骑”字处采用头板,全曲结音仍在“工”音。“尺”音次之,出现频次高达十二次,并五次配以头板。此格“上”音出现九次,搭配头板次数增至三次。此外,“六”音(D调6)在此格中使用频率明显增多,共出现十一次,并一处搭配头板;而正格仅出现四次。由此可见,全曲“上、尺、工、六”四音运用最多,较之正格,“六”音作用明显增强。通过对【会河阳】二曲腔格与板位搭配的数据分析表明:头板运用次数最多的旋律音,也是全曲出现频次最高的旋律音,又是全曲之结音,即“工”音,它在二曲中的作用极其重要。正格中出现频次最多的音,依次为“工、尺、上”三音,“四、六、五、仩、伬”五音则运用较少;变格依次以“工、尺、六、上”四音出现频次最多,而“五、四、仩”三音运用较少。较之二曲,腔格与板位搭配既有重合,亦有变化,正因为这些变化,致使同名曲牌的曲调旋律在严格的律曲模式中亦能显现其鲜活个性与生命力。

五、旋律音程关系

【会河阳】二曲相邻两个旋律音之间均以二度关系行进最多,正格二度运用高达三十次,变格达到二十七次。由于五声调式音阶中不存在半音,没有小二度,故二曲旋律音之间二度关系俱为大二度。二曲五度与八度的运用最少,均为一次,且运用位置、行进方向、搭配音符皆相同。二曲均在首句第六、七字搭配“五四”二音,构成八度下行大跳;均在第四句第二、三字搭配“工四”二音,构成五度下行大跳。二曲相较,旋律音均以二度上下行形式行进最多,三度与一度次之,变格曲中三度音程运用更为频繁,正格曲中三度与一度音程关系使用均衡,二曲四度、五度、八度运用较少,六度、七度均无运用。正由于不同音程关系的搭配与组合,给曲牌音乐提供了更为丰富的表现形式。

六、旋律编配

【会河阳】二曲工尺谱旋律编配,主要有以下两点差异:其一,音区跨度不同。二曲在五声音阶保持不变的形态下,音区跨度略有不同。正格音区由“四”音到“伬”音;变格音区由“四”音到“仩”音,正格音域更为宽泛,比变格高音区提高一个大二度。其二,旋律音的不同。二曲的工尺谱旋律在曲调主体近似的基础上,工尺谱音高低、多寡,亦有不同。如首句四字搭配,正格为“名”(五)“动”(伬)“公”(仩)“卿”(五);变格为“斜”(六)“月”(六)“朦”(五仩五)“胧”(六五),正格搭配“五伬”二音开头,音域更为清亮;变格则用“六六”二音起曲,其声更为平缓。又如正格曲文首四字搭配曲谱四音;而变格曲首四字则配七音,仅曲文第三字,已配“五仩五”三音,音符多寡有别。 二曲旋律编配尽管存在差异,但共性仍占主导,即旋律主体相同,主要体现为:其一,弱起与结音。二曲均以弱起节奏形式起音,自曲文第三字才运用板位。二曲结音皆为“工”音,且在曲中均为出现频次最高的乐音。其二,诸多句字,旋律音编配完全相同。如二曲中所有二字分句,旋律音均为“工尺工”。又如二曲首句末四字,旋律音均为“六五四上”等。其三,二曲一字配三音处,皆用头板。如正格第七句第四字“寻”字(工六工),变格首句第三字“朦”字(五仩五),变格末句第四字“屯”字(工六工),皆采用头板。本文通过对《九宫大成》所收【会河阳】正、变格二曲调式音阶、板式运用、腔板搭配、音程关系、旋律编配等方面的分析表明:二曲旋律、板式主体结构与框架保持一致,虽细节处存在差异,但其旋律曲调主体保持统一,并占主导,其衍变规律及原因具体如下:1.《九宫大成》【会河阳】正、变格二曲旋律与板式主体结构的一致性体现其高度的统一性与传承关系。二曲板位总数相同,板式运用亦颇为相似;二曲旋律音阶相同,并且旋律框架一致,曲调主体特征与精髓得到巩固与传承。2.《九宫大成》【会河阳】正、变格二曲旋律运用细节处差异体现其创新性与变革关系。二曲在曲调腔格主体统一的原则下,旋律音调编配也存在差异,其原因系曲文字声、旋律音配比、曲文内容等不同与变化所致。第一,二曲读、韵处所用平声字字声不同,导致旋律音搭配有所变化。如二曲首句第四字句读处,正格为“卿”(阴平)搭配“五”音,而变格为“胧”(阳平)搭配“六五”二音;第二,二曲旋律音运用比例的不同,导致旋律音搭配有所变化。二曲在巩固“工、尺、上”三音地位与作用的同时,变格一曲“六”音运用频次与作用明显加强,致使旋律音调编配也发生改变;第三,二曲曲文内容与情境的不同,导致旋律音搭配有所变化。二曲虽同为【会河阳】曲牌,但由于出自不同的戏剧名目,曲文内容完全不同,所要表达的音乐情境与情感也不相同,致使二曲旋律曲调也不可能完全一致。 综上所述,【会河阳】这一南曲代表性曲牌,见于元代,流入明清,并逐渐衍生出多种格式。其曲文格律产生流变的同时,旋律音调亦在不断变革与发展。《九宫大成》所收【会河阳】正、变格二曲,曲调腔格主体保持统一,细节处各存其特点,体现了【会河阳】曲牌巩固与传承旋律曲调精髓,保持曲调共性主导的同时,寻求创新、展现个性的流变规律。(责任编辑:帅慧芳)endprint