让青少年重归球场—中国足球改革发展新坐标思考

人民日报记者 郑轶

让青少年重归球场—中国足球改革发展新坐标思考

人民日报记者 郑轶

13亿人怎么就挑不出11个会踢球的?中国足球多年浮沉,始终伴随着这句诘问。青少年远离球场、人才青黄不接被视为足球人口稀薄的无奈注脚。而今,《中国足球改革发展总体方案》(以下简称《方案》)的出台为校园足球撑起改革脊梁,“到2025年,足球特色学校达到5万所”的远景更是令人心驰神往。

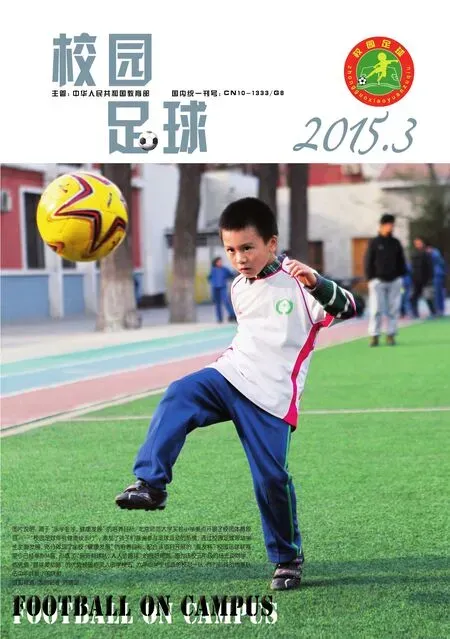

青少年绝大多数在学校,因此校园足球的成败决定着中国足球的未来。然而,一个尴尬的对比是:看足球的球迷越来越多,踢足球的孩子却越来越少。长久以来,由于应试教育及升学率的羁绊,青少年的锻炼时间被挤占,学校体育不受重视。在一些家长的天平上,奥数、英语远比体育的分量重。这种厚此薄彼的观念致使青少年体质下降之势难以遏制,也扼杀着许多孩子的足球梦。

让足球进校园,不只为夯实足球人才根基,更在于撬动学校体育改革。“世界第一运动”受众面广、关注度高,以此为突破口具有其他项目难以比拟的示范效应。中国足球深陷低谷,亟待依靠先行先试的“改革跳板”重新起飞。学校体育的种种障碍,从资金投入、师资培训到场地配置、安全保障,将借助“足球范本”逐一将其破解。从更深远来看,依靠校园足球打破部门壁垒,理顺管理体制,为困守多年的“体教结合”注入动力。

“中国民间可能隐藏着7000个梅西”,有外媒如此形容足改方案激发的人才潜能。如果仅以发掘球星、培养职业球员为标尺,反倒背离了校园足球的真谛。足球能否真正扎根,取决于孩子们的“获得感”,快乐足球比精英足球更有生命力。“提升身心健康、培养协作精神、懂得尊重他人”,《方案》所强调的育人功能赋予足球超越运动本身的社会价值。剥离足球的功利性,潜移默化地植入兴趣,全社会自觉认同。只有实现了这些,校园足球才有久久为功的后劲。

校园足球土壤的丰沃,需要量变到质变的积淀周期。一个良性循环的基层足球生态是建立在普及性的足球教学上的;是建立在常态化的校园联赛上的;也是建立在上下贯通的球员成长渠道上的。《方案》标注出足球在教育中的坐标。想要打通“最后一公里”,既依托于素质教育改革的全面推进,也需要体、教两部门破除成见、有效联动。任何拔苗助长、不合规律的做法,只能使“提前起跑”的校园足球止步不前。当更多青少年享受足球、重归球场,背靠坚实的金字塔底座,又何愁出不了好苗子?