重庆市中小企业体制机制存在的问题及对策措施

丁漩

摘 要:中小企业在中国社会经济发展中发挥着举足轻重的作用。他们不仅是中国经济持续发展的中坚力量,是实现充分就业的重要途径,更是实现中国新型城镇化,扩大内需的必由之路。主要从所有制体制、帮扶机制、人事制度三方面探讨重庆市中小企业发展存在的问题,并提出一些有针对性的措施:创新中小企业产权制度,构建一种对内“微元化”,对外“开放化”的多元所有制结构;创新中小企业发展的帮扶机制,构建任务化多元帮扶机制模型;创新重庆市中小企业发展的人事机制,构建政企共管与科技特派员结合的复合型人事制度模型。

关键词:中小企业;体制机制;问题;措施

中图分类号:F270 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2014)33-0026-04

中小企业是重庆市经济发展的重要增长点,是重庆市就业的主渠道。按照最近国务院常务会议精神,中小企业是中国国民经济和社会发展的重要力量。促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。应当抓住机遇,助推重庆市中小企业走向转型升级的新阶段.

一、全市中小企业继续保持良好的运行态势

2011 年全市中小企业达到26.9 万户,比上年末新增7.6万户,增长36.4 %,实现增加值3 520.4亿元,同比增长17.6%;占全市GDP的比重为35.2% ,较上年末提高0.6个百分点;新增从业人员43 万人,达到484万人,上缴税金608.5亿元,同比增长25.2%,提供劳动者报酬1 209.2亿元,同比增长19.5%,实现利润508.2亿元,同比增长17.5%。 全市非公有制经济产业活动单位达到108.3 万个(其中,非公有制企业23.3 万户,个体工商户85 万户),比上年末新增21.1 万户,同比增长24.26 % ;实现增加值5 175亿元,同比增长19.3%,占全市GDP 的比重达到61.7%,较上年末提高0.5个百分点;实现税金1 051.9 亿,同比增长34.5%,提供劳动者报酬2 116.2 亿元,同比增长21.2%;实现利润950.2 亿元,同比增长17.1%。民营经济核心作用日益凸显,2011年,民营经济实现增加值4 894.08 亿元,占全市生产总值的48.9%,较上年提高0.3个百分点:占比分别较公有经济和外商港澳台经济高10.6 和36.1个百分点。2011年民营经济增加值增长 18.3% ,快于全市1.9个百分点,对全市经济贡献率达到 54.3%,较上年提升7.5个百分点,拉动全市经济增长 8.9 个百分点,比上年提升 0.9 个百分点,民营经济的核心增长动力进 一步显现。

二、全市中小企业发展体制机制方面存在的突出问题

在总体发展势头良好的大背景下,全市中小企业经营仍然面临很多不容乐观因素,如劳动力成本提高、原材料价格上涨、融资困难且成本上升。除了上面这些因素之外,全市中小企业在经营的体制、机制方面也存在一些突出的问题。通过调研发现存在的问题主要有以下几个方面:(1)所有制体制问题。中小企业中绝大部分是民营经济中的非公有制企业。企业的利益与风险主要集中在企业老板,政府部门与这些企业没有直接的利害关系,不便形成良好的企业发展外在环境;而企业员工与企业老板是一种单纯的雇佣相关,没有职工当家作主的权利,不便充分调动和发挥职工的积极性。因此,目前中小企业的所有制体制已经不适应生产力的发展。(2)帮扶机制问题。政府部门与企业之间,城乡之间,区域之间、企业之间缺乏必要的帮扶机制,许多企业处于各自为政、孤军奋战的状态,制约了中小企业的发展。(3)人事制度问题。大部分中小企业,没有健全的人事制度,一般只有一个简单的聘用合同。在职称评聘、工资待遇、生活福利等方面没有与大型企业和事业单位职工相当的政策。不利于中小企业人才队伍的建设。

三、创新重庆市中小企业体制机制的对策措施

针对当前我市中小企业存在的体制、机制问题,我们应认真落实当前和今后一个时期促进中小企业发展工作总体思路,全面学习贯彻党的十八大精神,以落实国发14 号文件,改善中小企业发展环境为核心,以完善政策法规体系,构建公共服务体系为支撑,加快转变政府职能,以促进创新型、创业型、劳动密集型中小企业特别是小型微型企业发展为工作重点,努力提高中小企业发展的质量和效益,全面提升中小企业自身素质和水平

(一)创新中小企业产权制度,构建一种对内“微元化”,对外“开放化”的多元所有制结构

以产权制度改革为先导,转换企业经营机制,促进现代企业制度的建立,已经成为当前中小企业改革的关键。企业产权制度的改革对于盘活中小企业存量资产、为企业引入新机制、积累资金、优化产权结构和产业结构有着极其重要的意义。

经过多年的调整和发展,特别是直辖以来,重庆市经济结构已逐步形成以公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展的新格局。我市非公有制经济不仅规模快速增长,而且涉及的领域不断拓宽,已成为国民经济新的增长源和重要组成部分。从形式上看,中小企业的发展是投资者自己的事情,他们顺应市场产业变化的需要,很自然地完成了一次又一次产权关系和企业内部组织结构的更新。这是由他们的产权及由此决定的经济地位和经济利益关系决定的,他们有产权,从而有谈判实力,能够左右制度变迁的方向,以维护其产权收益。但是,随着企业的发展,生产的社会化程度日益扩大,其所有制结构决定了企业资本过分集中在少数人手里。这样,企业内部的再生产投资能力受限,职工的积极性得不到充分发挥,企业外部不利于争取很好的发展环境。最终制约了企业的发展。

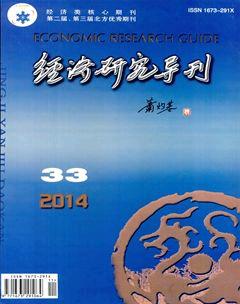

为了进一步发展生产力,创造更好的发展环境,在企业内部必须突破传统的“谁投资、谁所有、谁受益”的产权界定原则,构建一种对内“微元化”,对外“开放化”的多元所有制结构(如图1所示)。

对内,允许中小企业的管理人员、科技人员、创业人员以管理、技术、创业等智力资本投入,通过技术股、创业股、管理股等产权制度的创新,激活无形资产。同时,进一步解放思想、转变观念,端正认识,从发展经济学原理出发,充分调动和发挥职工的积极性,鼓励他们根据自己的经济能力,以小额参股的形式成为企业的股东,给他们当家作主的权利,使投资主体和所有制结构进从多元化到“微元化”发展,最终形成一种“金字塔”式的中小企业“微元化”所有制结构。在此基础上,强化企业精神与企业文化建设,增强企业凝聚力,充分挖掘企业内部发展潜力,以促进中小企业快速发展。endprint

对外,为了争取更好的外部发展环境,应当促进产权的多元化和开放化。突破企业所有权历史的局限,大胆吸纳国有资本、社会资本和境外资本,迅速获取规模经济效益,提高市场竞争能力;促进混合所有制经济的发展,形成多元化、开放性、相融性的产权结构,使各生产要素在不同所有制之间产生“激发效应”,各种所有制经济完全可以在市场竞争中发挥各自优势,相互促进,共同发展。

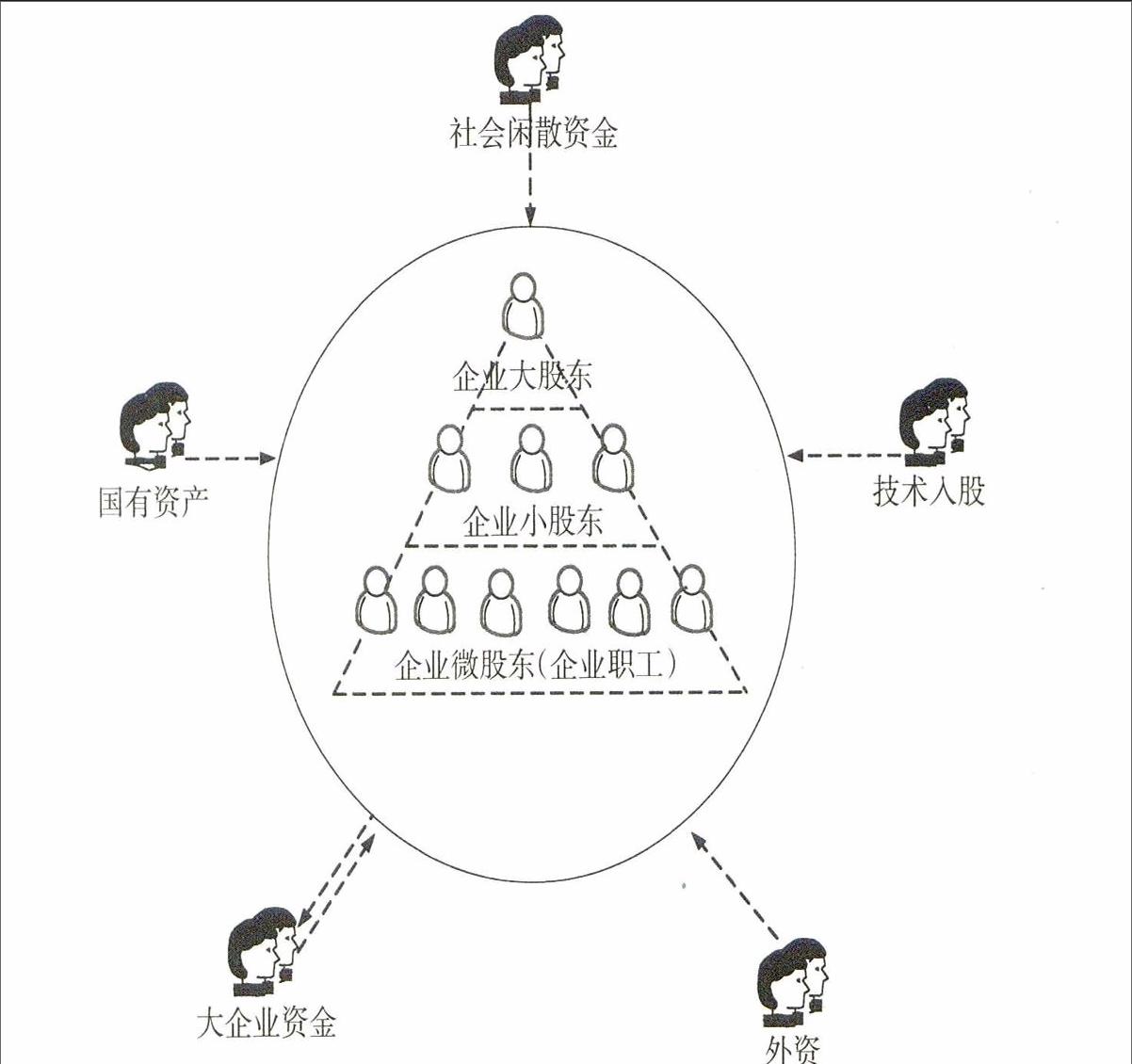

(二)创新重庆市中小企业发展的帮扶机制

着重研究创新中小企业发展的帮扶机制,把对中小企业的帮扶任务化。实现“区县统筹,对口帮扶”,即在本区县内,实施有组织、有领导、有系统的对口帮扶;在区县间、企业间实施“以城带乡;以强扶弱;以大牵小”的对口帮扶。努力创新科学、可行、可持续的城乡中小企业统筹发展帮扶机构、制度和对策。由此构建的任务化多元帮扶机制模型(如下页图2所示)。

中小企业受自身条件限制,且宏观经济运行中新的不利因素也在增多,使我市不少企业受到影响,经营出现困难,造成一批企业关停。在这样一种严峻的局势下,政府的帮扶和支持就显得更为重要。我市围绕国家已经出台的《中小企业促进法》、《乡镇企业法》、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(国办发[2005]3号)等政策法规也相继出台了一些对中小企业的扶持政策,但总的来讲,实施效果不是很明显。这说明我们的扶持机制和体制还存在一些问题急需改革。调研发现帮扶机制存在的问题主要有政府帮扶政策落实不到位、重微观扶持轻公共服务、帮扶没有任务化和责任化等问题。因此,重点从以下方面进行中小企业的帮扶机制创新:

(1)完善帮扶工作的落实机制。进一步加大宣传力度,强化督促检查,更好地将法规政策落实到扶持发展的各个方面,依法推进全市中小企业又好又快发展。为了确保政策和法规确定的各项目标任务落到实处,真正发挥政策的指导和带动作用,应对政策提出的主要目标和任务,分年度、分区县进行分解,并应拟定本系统年度考核奖励办法。对帮扶工作落实到位的应加以奖励,对帮扶工作落实不到位的应加以处罚。同时,加快《重庆促进中小企业发展任务化帮扶机制条例》的立法进程,力争早日出台,颁布实施。真正使帮扶做到有法可依,违法必究,减少帮扶过程中的随意性。

(2)明确对中小企业帮扶重点。当前要重点帮扶的是以高新技术成果产业化的科技型中小企业、以吸纳下岗职工为主的劳动密集型中小企业、以当地资源和农副产品为主要原料的资源深加工型中小企业、生产专、精、特、优产品的中小企业。

(3)加快中小企业社会化服务体系建设。目前着重发展创业孵化、信用与融资担保、公共技术、科技成果与专利、信息化、教育培训、市场开拓、管理咨询和法律、技术人员和企业基地等十大社会化服务体系建设。为中小企业提供发展所需的优质服务。围绕“政府扶持中介,中介服务企业”的思路,加大服务体系建设的资金扶持力度,通过支持和壮大中介机构,不断增强中介机构服务企业发展的能力,解决好工作中还或多或少存在的重微观扶持轻公共服务、重经济总量轻科技质量、重资金投入轻人才培养、重招商引资轻协调服务、重贷款贴息轻融资担保等问题。

(4)改革中小企业发展的帮扶机制,把对中小企业的帮扶任务化。实现“区县统筹,对口帮扶”,即在本区县内,实施有组织、有领导、有系统的对口帮扶;在区县间、企业间实施“以城带乡;以强扶弱;以大牵小”的对口帮扶。努力创新科学、可行、可持续的城乡中小企业统筹发展帮扶机构、制度和对策。

(三)创新重庆市中小企业发展的人事机制

1.构建一种政企共管的人事管理制度

重庆市中小企业尤其是“两翼”地区的部分小企业,技术条件差,产品质量差,市场竞争力差,已成为恶性循环。造成这种局面的根本原因在于人才问题。目前,一方面,大中专毕业生普遍存在就业难问题;另一方面,中小企业人才严重短缺。这是一种人才相对过剩的集中表现。其主要原因在于中小企业的技术环境较差、劳动密集度高、两极分化突出。这与大中专毕业生的就业环境不相匹配。为此,必须确立敢想、敢试、求实、求新,创造全国一流中小企业发展环境的先进理念。把中小企业的人事机制改革放在首位。鼓励大学生到中小企业就业,由中小企业局,招聘一批优秀大学生,分配到各中小企业担任科技副经理、科技副厂长,基本工资由政府承担(中小企业局发放),岗位工资(奖金)由所在企业承担,在职称评聘、工资待遇、生活福利等方面参考国家公务员的标准,建立一种政企共管的新型人事制度;鼓励他们带课题到高校或科研院所进行学士后研究工作(由科技部门给以一定的经费支持),使他们能尽快承担企业的科技工作,迅速实现中小企业技术环境的转化。

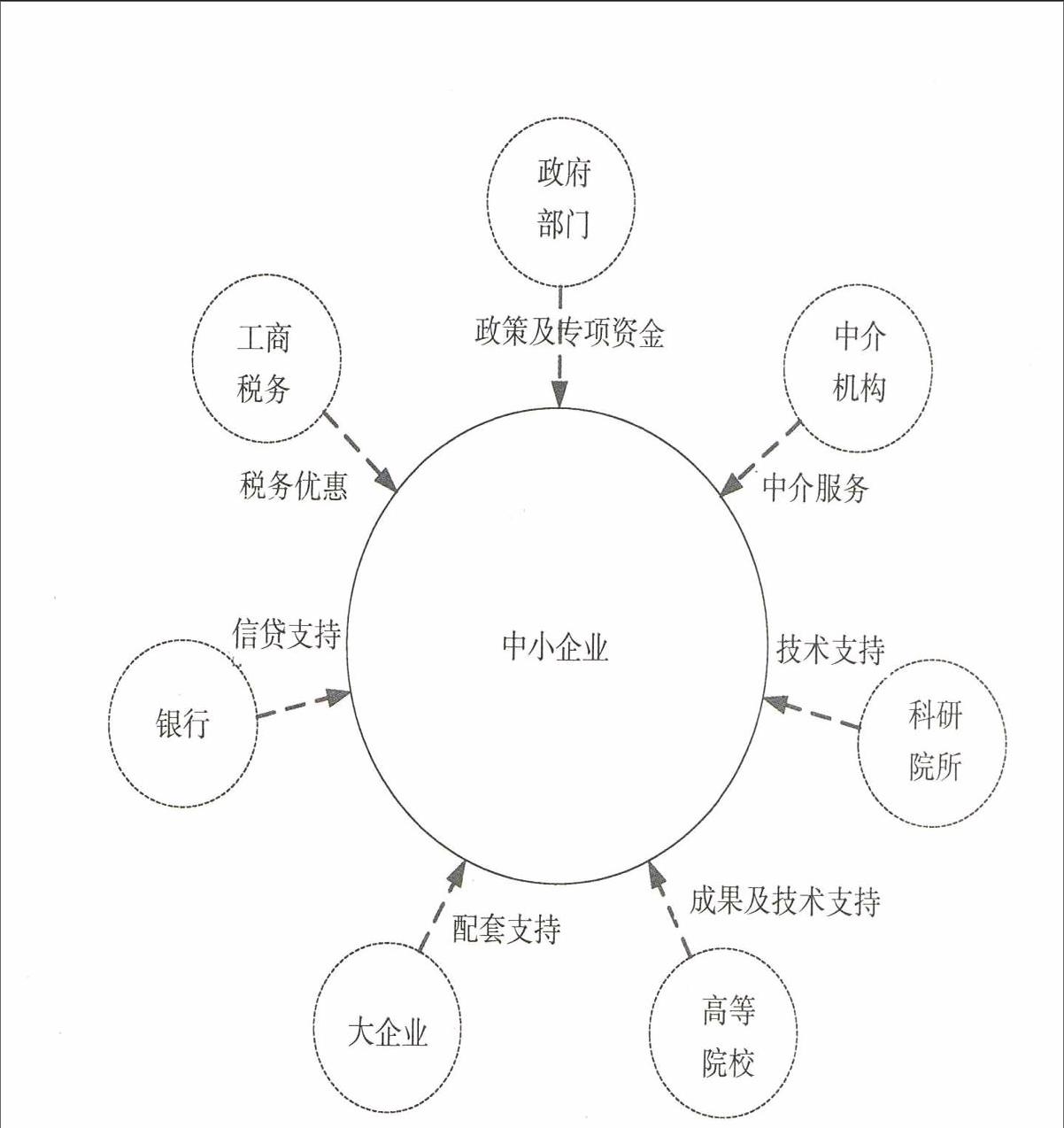

2.深化“科技特派员”制度

深化“科技特派员”制度,是对现行人事机制的创新,是解决目前中小企业,特别是乡镇中小企业人才严重短缺的必要途径,是提升中小企业科技创新能力的最佳选择。

为提高农村科技水平和农民科技素质,探索科技服务“三农”的有效途径,重庆在试点基础上,决定从2005年起在全市范围推行科技特派员制度。通过科技特派员下农村行动的实施,推动农业规模化、标准化、市场化生产,显著提高农产品品质和市场竞争力,促进县域经济繁荣和农民收入的稳定增长。通过近六年的实践证明:通过带技术、育品种、引项目,建立了大量的农业科技示范基础,一批专业大户、龙头企业也相继成长起来,为重庆的农业农村经济发展作出了积极贡献。“科技特派员”制度的实施取得了很好的效果。

为此,应该总结经验,把“科技特派员”制度引入重庆市中小企业发展的人事机制改革范畴。进一步加强组织领导、强化资金保障、完善激励政策、统筹资源集成示范、营造良好氛围,不断推进“科技特派员”制度的深化。

(1)优化“科技特派员”队伍。扩建现有科技特派员人才库,实现与全市科技人才库、专家库、科技顾问团有机对接,将乡镇一级挂职的科技人员纳入科技特派员范围,命名一批优秀科技型企业的企业家进入科技特派员队伍,按领域增选行业科技特派员,并吸纳国际知名专家、国内知名院校的专家、支援西部的应届大学毕业生分别进入十、百、千科技特派员队伍。派遣科技特派员重点向乡镇中小企业倾斜,提升企业的科技创新能力。endprint

(2)加快构建以企业需求为导向、高等院校和科研院所为源头、科技特派员为纽带、产学研相结合的新型技术转移体系,提升产学研结合的层次和水平。发挥企业科技特派员所驻企业的典型示范效应,带动一批科技型中小企业通过产学研合作,提升自主创新能力和产品竞争力。针对企业的重大科技需求,进行技术难题招标,技术对接。推动企业完善以知识产权管理为核心的知识、技术管理制度,扶持和培育一批重点骨干企业,引领产业技术创新。

(3)发展以科技特派员制度为代表的多元化中小企业城乡统筹科技社会化服务体系,重点支持专家大院、农村科技合作组织、企业技术中心、信息化网络、科技特派员创业培训基地等基层服务组织。加强与政府主导的科技推广体系衔接互动,加速科技成果转化和应用。以科技特派员工作为载体,由各派出单位依托科技专家大院、技术创新(研究)中心等基层科技服务平台,通过项目带动和机制创新,优化科技资源配置,加快建设特色鲜明的中小企业科技服务体系。

由此构建的政企共管与科技特派员结合的复合型人事制度模型(如图3所示)。

参考文献:

[1] Khrystyna Kushnir,Melina Laura Mirmulstein,and Rita Ramalho.Micro,small,and,Medium Enterprises Around the world:How many

Are There,and What Affects the count? MSME country Indicators 2010.(the world bank/IRC).

[2] Ronald Tamangan,Frances Josef,Cielito Habito.Small and Medium Enterprise Development Experience and Policy in Japan and the

Philippines:Lessons and Policy Implications.Philippin Institute for Development Studies DISCUSSION PAPER SERIES NO.2004-30.

[3] 郑昕,秦志辉.中国中小企业年鉴(2012年)[K].北京:企业管理出版社,2012:12.

[4] 贺霖.促进中小企业发展政策与政府采购中其它政策目标的关系研究[J].经济师,2005,(10):183-184.

[5] 黄洁丛.浅析中国中小企业的现状及改革措施[J].经济师,2009,(12).

[6] 辜胜阻,肖鼎光.完善中小企业创业创新政策的战略思考[J].经济管理,2007,(7).[责任编辑 刘娇娇]endprint