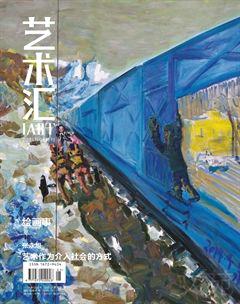

何汶玦 真实的思考者

在中国当代艺术生态的格局中,1970年出生的艺术家何汶玦当属中坚力量。创作题材的多样性、表现手法的独特性,格外引人瞩目。对于美的特殊直觉,使他的作品充满灵性。在采访中,就成长经历到绘画的语言表达、视觉语言的独特性与自身创作状态等问题,何汶玦从创作历程、风格技法、审美心理等角度,进行了入情入理的解答。既在实践中思考,又在思考中实践,使何汶玦成为了一位扎实的创作者与真实的思考者。

I ART:从《水》、《看电影》到《日常影像》看似跳跃的题材选择,其实是你梳理自己过往生活的必然转换,想必这些题材选择的背后一定与你的生活经历与思想历程有着很大的关联。

何汶玦:这些选题其实并不是有意识的选择,而是源于一种无意识的内心需求。例如《水》是因为当时毕业要做创作,每个人都要找自己的题材。由于生长在南方,小时候很爱玩水,几乎每天都在玩水,并且喜欢用很大的泡沫塑料做船,这种对水的感知是非常具象的。虽然谈不上对水这个意象有多么深刻的感触,但的确是成长经历所导致的必然。我想,在这个人生阶段的艺术创作动机是与探讨艺术起源的“游戏说”是相吻合的。

之所以把注意力从对水这个题材转移出来,是因为在进行了这么多年的创作后,感觉已经触摸到了这个题材的边界。题材的局限性使自己的艺术生命无法再向外扩展。在这段瓶颈期,我做过很多方案,尝试了很多新的题材。有一天在看电视的时候,不经意间换到了电影频道,突然发现电影的画面很好。顿时回忆起童年时代由于家长在电影公司工作的原因,常常看电影的生活点滴。《看电影》系列的创作,始终包含着我对电影很深的感受。有了对于题材的具体感知,创作就变得很顺畅。《日常影像》也是生活的延伸,题材内容包括自己或者朋友的生活经历。无论是聚会还是旅游或者其他的生活场景,都是像记日记一样的去记录。

I ART:对于油画这种视觉艺术,除了题材内容、个人经历、集体经验和心理想象外,画面的视觉语言方式更接近于绘画艺术的本体。请你从视觉语言的角度谈谈作品的生成方式。

何汶玦:首先是对创作对象进行观察,然后凭借观察所得到的印象进行创作。绘画技法的锤炼,来自于中央美院严谨的美术教育和自身眼界的不断开阔。和其他门类的艺术一样,技法的锤炼是艺术作品产生的基础。油画从文艺复兴开始至今有五百多年的历史,传到中国也有一百多年的时间。在这期间,在油画布这一具有边界的二维平面上,全部有可能进行的尝试,前人都已经进行了探索。从古典主义到印象主义再到立体派,欧洲人把所有可能用到的技法都玩了一遍。所以,在当代油画领域想要有所创新是一件极其艰难的事情,哪怕是在观念上有一点点的不一样,都是不小的成绩。如果能够颠覆视觉的话,就是大师了。纵观美术史,例如从古典主义过渡到印象主义,塞尚就是名副其实的大师,他颠覆了人们的视觉经验。印象派、后印象派、立体派、野兽派,只要是完成了一次颠覆,都会在美术史上占据非常重要的位置。在这种大的背景下,如何将自己的作品做出新意,是我每日在实践中思考并在思考中实践的事情。

I ART:绘画与电影都是以视觉语言为基础的造型艺术,那么用绘画来表现电影场面的独特性体现在哪里?

何汶玦:用绘画来重现电影中的场面,这一立意并不是具有独特性的,其独特性来自于个人的再次创作。这种再次创作,是凭借自身的喜好与感受将画面进行重新组合。例如对于颜色与情绪的把握,呈现出的是自己对创作对象的审美情趣。

刚开始画电影的时候,关于先画什么后画什么,我自己已经有了明确的想法。作为一个中国人,肯定是希望在自己的油画作品中呈现出中国的特色。而王家卫、张艺谋导演的一些电影作品中的场面恰恰与我的审美观念相契合。电影就是一个包罗万象的世界,就像一棵树的主干一样,生长出各个不同类型的枝干。例如,纪录片、文艺片、武侠片和故事片。在每一个枝干上又可以再细分。所以,在一个时期内我会选择战争片作为题材,另一个阶段就会选择纪录片中的人物进行创作。许多影片中的情节又能与我的个人经历或者期待视域相吻合,这也是我之所以选择这些影片进行创作的原因,也是创作独特性的所在。

I ART:那么在《看电影》系列中,你是在讲故事还是在进行审美认同?

何汶玦:这两方面都是存在的。绘画多半是呈现画家的心境,但是绘画也有与叙事艺术相同的方面,画家会用画笔记录生活的点滴,用画笔来表达。

I ART:如果作品是在讲故事,我们应该以什么样的方式去读解作品呢?

何汶玦:解读是多角度的。例如梵高的作品,不同成长环境中的人的解读也许完全不同。解读是不可控也没有定法的。另外像一些规定主题的展览,作品意义的呈现是一目了然的。

I ART:为什么会对一些写实的题材采取一种类似于印象派的创作方法?

何汶玦:卢浮宫中收藏的作品从巴比松画派之后,立刻转向印象派绘画。并不是说后人无法超越前人的技法,最主要的原因是时代在改变。通过美术史的这条线索可以发现,由于时代的改变,创作者所处的语境和怀有的心境都不一样了。这种画法上产生的流变是自然而然的。当然,当代也有人在做伪写实,但是很难体现出古典写实主义在当时的历史节点上所体现出的深远意境和情致。

I ART:关于《日常影像》系列为什么会采用金属刮板来刮擦未干固的画面?这一创意是偶然得之的还是有意为之的?

何汶玦:之前也有画家应用过这样的画面处理方式,我只是从中受到启发,通过这样一种方式,使作品产生新意。这种处理方式,从形式的角度讲,使作品产生了新意。从内容的角度看,日常生活,如我们双眼所看到的方方面面,是具体的,也是表面的。当无数的具体细节呈现在眼前时,人们很容易只把目光集中在一个局部,从而无法感知和把握整体。

采用这样一种处理方法的用意并不是把已经完美的画面破坏掉,或者是为了创新而创新。当我们不再只注意细节而看到整体时,就更容易看到事物的本真面貌。而这种“看”的能力或者说是思考能力的练就,是需要经历时间的。油彩并没有从画布上被彻底刮离,而是留在了画布的一侧。这种可视化的堆积,恰恰是不可见的时间流逝的鉴证。包括颜料累积区域部分留白的画布,在欣赏过程中也会带给人不同的思考。

I ART:在《缅甸印象——僧》一画中,僧人腿部的处理给人一种似站似走的感觉,又仿佛是在迈步的瞬间。这种由于模糊而带来的整体感和动态感非常符合格式塔心理学所说的作品带给观看者的完型效果。请问你在创作过程中,是否考虑过观众的接受心理?为什么?

何汶玦:艺术家的创作完全是以自我为中心的审美情趣。即使是大师的作品,不同的人对其欣赏的程度也是不同的。就像艺术电影与商业电影的区别,商业电影的制作完全是为了迎合观众,获得最大利益。而艺术电影,像法国新浪潮的作者电影,就完全是导演的个人表达。

但是,也不能绝对的说在创作中完全不考虑欣赏者。自己在创作时,同时也是以欣赏者的身份存在着。就像演员在表演的同时也在监督着自己的表演。在这当中有理性的、可控的成分在,但是更多艺术灵性的呈现则来自于感性的、不可控的成分。

从学术的角度来总结一系列的创作时会发现,以观众审美接受理论的角度看,这种对日常景象的模糊化处理,的确是拉开了欣赏者与所画题材之间的距离。而美就产生于这种有距离、陌生化的欣赏过程。(采访/编辑:王寅博)